なぜ何もないのではなく、何かが存在するのか。

(ライプニッツ『理性にもとづく自然と恩寵の原理』)(*1)

世界はなぞにみちている。

世のなかには、はたらくひとびとがいる。はたらくくるまもいる。(*2)

「はたらくくるま」とはなにか、なにがあるか、その例をあげよ。

「はたらくくるま」という題のうたがある。そこではたらいているのは、このような自動車である。(*3)

郵便車 清掃車 救急車 消防車

歌詞の二番、三番にすすむ。

カーキャリア パネルバン レッカー車 タンクローリー

フォークリフト ブルドーザー ショベルカー ダンプカー

はい、なにがあるかわかりました。では、これは、なにであるか。

「はたらくくるま」である。たしかに、はたらく機能をそなえた車にはちがいない。しかし、はたらかない車がいるのか。廃車や休業中でないかぎり、ふつうの乗用車だってはたらくのではないか。そりゃときには遊びにいくこともあるさ。消防署のひとが消防車で遠足にいくのはあまり想像しにくいが、いなかの消防団はおまつりに消防車を動員するぞ。神社の祭礼はあそびではないけれど。(*4)

「はたらくくるま」といって、特殊車輛をそれこそ特別あつかいして、それらをのぞいた大多数のふつうの乗用車をあたかも「はたらいていない」かのごとく差別するのは、道具にたいする気遣いに缺けていはしまいか。

人間は自分自身を気遣い、道具を気遣う。このようにハイデガー (Martin Heidegger, 1889-1976) は1927年の著書『存在と時間』Sein und Zeit. のなかで主張する。二十世紀最大の思想家といわれる哲学者三十七歳の作品である。(*5)

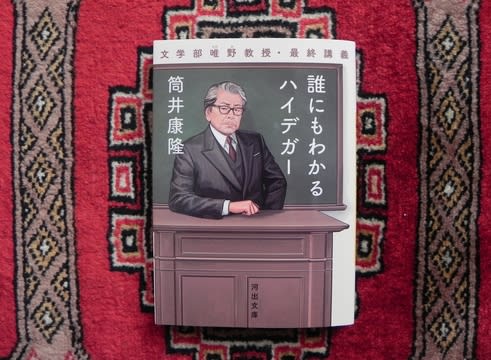

人間は自分自身を気遣い、道具を気遣うというのは、筒井康隆著『文学部唯野教授・最終講義 誰にもわかるハイデガー』のおそまつな引きうつしです。この本は、ハイデガーの『存在と時間』を「これ以上わかりやすく解説することは不可能だ」というくらいわかりやすく解説した本です。「普通の意味での解説を必要とはしない本」だと、この本の「解説」を書いた大澤真幸さんがいうほどで、どれだけわかりやすいか知りたいひとはこの本を読んでください。(*6)

どれだけわかりやすいかではなく、どうしてわかりやすいのかは、大澤さんの「解説」に説明してありますから、これも読んでください。その秘密は唯野教授こと筒井康隆の語り口にある、と。(*7)

そこに引きあいにだされるのが、ウンベルト・エーコの小説『薔薇の名前』である。深刻で難解なテクストの奥義に達するには、真剣に読むだけではなにかが足りない。テクストにたいして距離をとったほうが、おのづからその解釈に創造性がやどる。大澤真幸の語り口をかりよう。(以下の引用は、「解説」pp.109-110 より)

「この小説の主人公、フランチェスコ会の修道士バスカヴィルのウィリアムが、旅の途中で立ち寄った、ベネディクト会修道院で、修道士が変死する事件が連続していた。ヨーロッパの中世を背景としたこの小説は、ウィリアムがこの事件の謎を解く、一種の探偵小説である。」

捜索の、いや創作の種あかしをするのは、このごろのことばでいえばネタバレといって、適切でないかもしれない。しかし大澤さんの「解説」を読めば結局バレてしまうし、これを避けて通ると話がさきに進まない。

「最後に、この修道院の図書室に保管されていたアリストテレスの『詩学』第二部の唯一の写本の特定のページに毒が塗られていて、この箇所を読んだ者が死ぬように仕組まれていたことが判明する。毒を塗ったのは、盲目の老修道士ホルヘである。問題は、どうして写本のそのページに毒が塗られたのか、そこに何が書かれていたのか、である。」

問題の核心です。やや長いけれど、もうすこしおつきあいください。著作権法も許し給ふであらう。

「毒が塗られていたのは、アリストテレスが喜劇の効用について論じていた箇所である。中世では、アリストテレスは聖書につぐ権威があった、ということを念頭に置いておかないと理解ができない。ホルヘは、笑いは信仰を損なう、と固く信じていた。ところが、あるとき、彼は、アリストテレスが、喜劇が生み出す笑いについて肯定的に論じていることを知り、驚愕する。このことは絶対に知られてはならない。アリストテレスが書いていれば、ほとんどそのまま「真理」だということになってしまうからだ。ホルヘが、アリストテレスの喜劇論のページを開いた者が必ず死ぬように細工をしたのは、このためである。

「エーコがこの小説を通じて示したかったことは、笑いがもっている解放的な力である。笑いを排除した厳格な信仰は、かえって信仰を貧しいものにする。信仰を豊かなものにするのは、ときに信仰自体をつきはなすユーモアや笑いである。これがこの小説のメッセージである。」

「同じことは、ハイデガーの理解にも言える。」というわけで、実践してみたのがくだんの「解説」でありました。

ハイデガーとその読解とをよんで、『君たちはどう生きるか』を連想した。吉野源三郎(1899-1981)が1937年(昭和十二年)に世におくり、いまもよみつがれ、愛読するひとが多いらしい。丸山真男も鶴見俊輔も読後の感動をのべている。2017年(平成二十九年)には漫画版が出版されて、原著とともに一種のブームがおきた。(*8)

さて、わたくしはというと、はじめて手にしたころのことをおぼえていない。小学校で読まされたのだろうか、手にしたといって、読んだといわなかったのは、そのとき読み通すことができなかったから。読まないのではなく、読めなかったのだろう。

長ずるにおよんで、岩波文庫版でいちおう読みました。これは削除や縮約のない原型にちかい出版物であるとききます。子ども向けの本には省略した部分があるのですね。岩波文庫は1982年(昭和五十七年)刊ですから、自分のことをもちだすのは気がひけますが、大学入学からすくなくとも十年は経過しております。しかし、感動どころか、さっぱり面白くない。なぜだろう。

さらに歳をかさねること三十年余、漫画版もよんだ。マンガなら楽しめるかというと、やはりつまらない。なぜだろう。--この積年のなぞが、なんと解けたのですな。古雑誌をかたづけていて、たまたま一冊だけ買った『新潮45』2007年9月号がでてきた。そのなかに関川夏央(せきかわ なつお)の読書ノートがあった。関川さんは1949年(昭和二十四年)生れ、わたくしより数年としうえです。

いやもう膝をうって得心するとは、このことで。書きうつさずにはいられない。(*9)

--私が『君たちはどう生きるか』を読んだのは昭和三十四、五年、小学校の四年生か五年生だったと思う。[中略] 正確には、「読んだ」というより、苦学して教育学部を出て小学校の先生になったまじめな従姉に「読まされた」のである。

--人生論風のタイトルには抵抗があった。しかし読みはじめてみれば、私の好きな「物語」がちゃんとある。

--だが感動はしなかった。[中略] 私の心にわだかまったのは、嫉妬まじりの反感であった。(p.232)

--人生論風のタイトルには抵抗があった。しかし読みはじめてみれば、私の好きな「物語」がちゃんとある。

--だが感動はしなかった。[中略] 私の心にわだかまったのは、嫉妬まじりの反感であった。(p.232)

『君たちはどう生きるか』の主人公はコペル君こと本多潤一君とその叔父さんである。関川さんの文章をつづける。

--大正はサラリーマンが階層として成立した時代であった。同時に、都会では職工や小商人たち、すなわち叔父さんがいうところの「あの人々」が、選挙法のあいつぐ改正とともに力を持ち、叔父さんたち「知識人」がその存在を強烈に意識せざるを得ない時代であった。

--彼らは「ごく簡単な知識さえ」もたず、「〈もの〉の好みも、下品」な「大衆」であった。なのに「この世の中全体を、がっしりとその肩にかついで」もいる大衆のなかには、給仕から出発してやがて保険会社の支店長となる向田邦子の父親や、昭和時代に至って作家となる質屋の小僧、山本周五郎もいたのである。(p.235)

--私が『君たちはどう生きるか』の初読時に感じたものは、正確にいうと嫉妬ではなかった。違和感であった。

--高等師範附属中学の生徒らの環境は特殊だが、それはさしたる問題ではない。しかし、叔父さんのもの言いには、山の手的環境と「知識人」という立場の特殊さ、あるいは自らの超ローカルさをみじんも疑わぬままに普遍に言及する気配がある。そしてその必然の帰結として、まったくユーモアが感じられないことに私はたじろいだ。

--『君たちはどう生きるか』を「哲学小説」ではなく、中学生たちの生活報告、あるいは「青春小説」として読んだ私が受取ったものは、「知識人」(大衆のなかの優れた部分)が「あの人々」、愚昧で恵まれぬ大衆を、嫌悪しつつ持ち上げる不思議さ、気持ち悪さから発した違和感であったのだ、といまにして気づくのである。(p.235)

--彼らは「ごく簡単な知識さえ」もたず、「〈もの〉の好みも、下品」な「大衆」であった。なのに「この世の中全体を、がっしりとその肩にかついで」もいる大衆のなかには、給仕から出発してやがて保険会社の支店長となる向田邦子の父親や、昭和時代に至って作家となる質屋の小僧、山本周五郎もいたのである。(p.235)

--私が『君たちはどう生きるか』の初読時に感じたものは、正確にいうと嫉妬ではなかった。違和感であった。

--高等師範附属中学の生徒らの環境は特殊だが、それはさしたる問題ではない。しかし、叔父さんのもの言いには、山の手的環境と「知識人」という立場の特殊さ、あるいは自らの超ローカルさをみじんも疑わぬままに普遍に言及する気配がある。そしてその必然の帰結として、まったくユーモアが感じられないことに私はたじろいだ。

--『君たちはどう生きるか』を「哲学小説」ではなく、中学生たちの生活報告、あるいは「青春小説」として読んだ私が受取ったものは、「知識人」(大衆のなかの優れた部分)が「あの人々」、愚昧で恵まれぬ大衆を、嫌悪しつつ持ち上げる不思議さ、気持ち悪さから発した違和感であったのだ、といまにして気づくのである。(p.235)

「必然の帰結」--か。そうか、たじろぐわけだ。

「嫌悪しつつ持ち上げる」--そうだったのか。口舌(くぜつ)の雄の、その気持ち悪さ。

丸山真男、鶴見俊輔、このひとたちもそのように感じなかったということだ。つまるところ、同じ穴のムジナではないか、いや同じ壺のタコだったか。

「おとな」になって読んだときの、わたくしの感想は「説教くさい」であった。もしもこんな叔父さんがいたら、さぞかしうっとうしかろう。幼少のみぎり正直な感想がいえたなら、

--君たちはどう生きるか、

--大きなお世話だ、

とこたえていただろう。

大マジメなところにかえって巧まざる滑稽味をかもす内村鑑三や河上肇にしたしみをおぼえる身としては、そうだったのか、といまにしておもうのである。

(大井 剛)

(*1) ライプニッツ『理性にもとづく自然と恩寵の原理』

(存在の理由 ⇒ FM134_番外地_飛地「なぜ存在するのか◇ライプニッツの『原理』2023年06月18日 へ)

(*2) 絵本『はたらくくるま』小学館、2019年9月刊、しかけえほん。

なお「バスがある」と「バスがいる」のちがいについては、柴田武著『日本語はおもしろい』(岩波新書、1995年)参照。

(*3) 童謡「はたらくくるま」伊藤アキラ作詞、越部信義作曲。歌詞のひらがなを漢字にうつした。

(*4) 鉄道においても似たような事情がある。「ドクターイエロー」の愛称でよばれる新幹線電気軌道総合試験車をはじめ、保線や除雪などの業務に従事する車輛を「はたらく電車」などとよぶ。電気以外の動力の鉄道をあわせて列車といわないのは、隊列をくまない孤独車が大半をしめるからかもしれない。通勤電車は「はたらく」うちに入らないようだ。乗客や貨物の運搬をのぞく特殊な業務にかぎるということか。

ここから先は、はなしがどんどんややこしくなるので、ごめんください、先にあやまっておきます。

虻が手を擦る、足はすらない。

(*5) ハイデガー『存在と時間』を原著のドイツ語でくりかえしよむに越したことはない。しかし、一生をハイデガーにささげるのでなければ(たとえそうしたとしても)、人生はそれほど長くない。英訳はなんだかゆるくて読みやすいというひともいるけれど。

『存在と時間』日本語訳の種類の多さに驚歎した。日本語にうつすと、しばしば見なれぬ漢字の羅列になる。そもそも Sein を存在と訳すと、Es gibt... の「ある」のほうはどうなるのか。おなじ「ある」でも「デアル」と「ガアル」との分別をどうするのかというところから問題でアル。存在というが、この日本語(への翻訳語としての漢字語)はいつ誰がどうやってこしらえたのか、などと考えたり調べたりしはじめると、収拾がつかなくなりそうだ。

西洋の「フィロソフィー」(「哲学」)では、無いものも「有る/在る」ものの中に入れてしまう。そういえば『有と時』という訳書もあったな。ともかく、ことさらに無とか空とか言わない。言うかもしれないが、存在論の主流ではなかろう。翻訳の件は、とりあえず棚上げ。

(*6) 筒井康隆著『文学部唯野教授・最終講義 誰にもわかるハイデガー』河出書房新社、2022年3月、河出文庫。同、河出書房新社、2018年5月。もと新潮カセット・講演 筒井康隆『誰にもわかるハイデガー』新潮社、1990年10月、(1990年5月14日東京池袋西武スタジオ200において収録)。

(*7) ハイデガーの『存在と時間』は未完の作品である。つまり書きかけということ。じつは全体の構想の半分にもみたない、本論にいたる準備作業だけで終って、つづきは章だての目次のまま完成しなかった。--このあたり、および本稿全体にわたって『ハイデガーの思想』(岩波新書、1993年)をはじめ木田元(きだ げん 1928-2014)先生のパワーをお借りしました。

大澤真幸さんは「解説」で、唯野教授の講義の語り口がもたらす効能の証明として、「『存在と時間』の中に示された着想を前に進め、それを徹底させたら、どのようなことが言いえたのか、どのような転回[sic]がありえたのかを考えて」みた。これは解説に名と場をかりた論説といえる。

その結論は、文章の末尾に書いてある(河出文庫版 p.150)。その寸前に『新約聖書』を読み解いて「神とは、神と人間との間の絶対的な差異そのものである」という認識をととのえている(p.146)。ここにほどこされた注を引く(p.152, 注4)。

「この神の神性を否定するような過激な神についての理解は、先の「メシアはもう来てしまった」という認識と同様に、普通の正統的なキリスト教の中では、完全に抹消されてしまう。」

なぜなら、正統的なキリスト教においては、

「キリストは、結局、復活したことになっており、その死の衝撃はキャンセルされてしまうからだ。」

(*8) 吉野源三郎著『君たちはどう生きるか』岩波文庫、1982年、(附録に丸山真男「『君たちはどう生きるか』をめぐる回想」を収録)。

羽賀翔一作『漫画 君たちはどう生きるか』マガジンハウス、2017年。

(*9) 関川夏央「家族の昭和」第二十一回「「コペル君」たちの東京(二)「あの人々」への視線」『新潮45』第26巻第9号、通巻305号、新潮社、2007年(平成十九年)9月。pp.230-235.

引用文に「職工や小商人たち」とある。職工も死語にちかいが、小商人は「こあきんど」とよむのであろう。

【写 真】 写真1枚目はフキ(横浜市港北区にて2022年5月18日撮影)。FM1005_05 見出し写真(3月6日撮影)にあるフキノトウのなれのはて。

写真9枚目すなわち最後の画像は、さらにその野ブキの末期、6月23日の「きゃらぶき」。

写真8枚目と、見出し写真とは、それぞれアブ(ともに5月18日撮影)。

写真5枚目は、コウガイビル。名の由来は髪にさす笄[こうがい < かみかき]に頭部のかたちが似るからというが、名にそむき蛭[ヒル]ではない(横浜市港北区にて2022年5月22日撮影)。

写真6枚目、7枚目は、その頭部、および尾部である(同日撮影)。

(更新記録: 2022年5月21日起稿、2022年6月18日公開、6月21日、6月24日、7月12日、2023年1月23日修訂、6月18日註1補記)