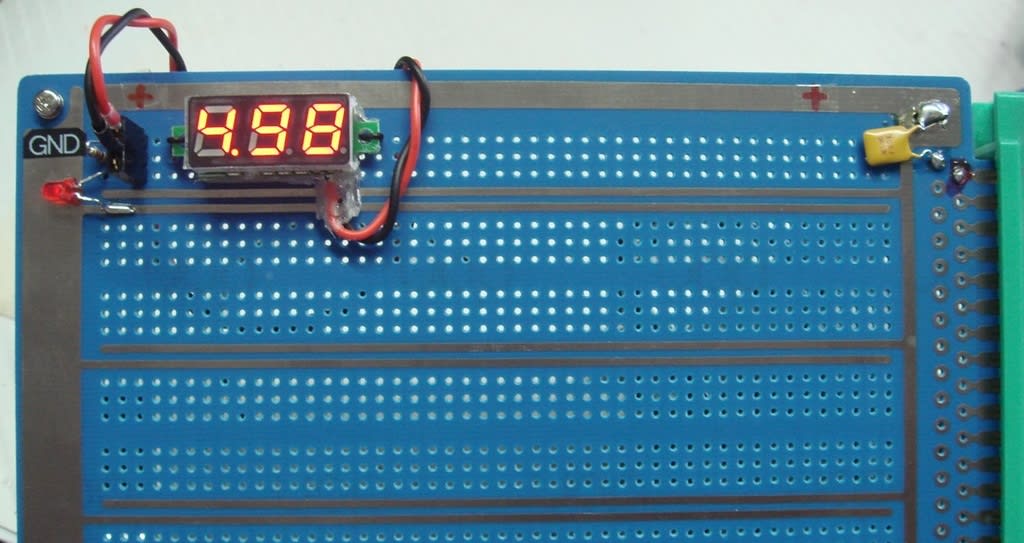

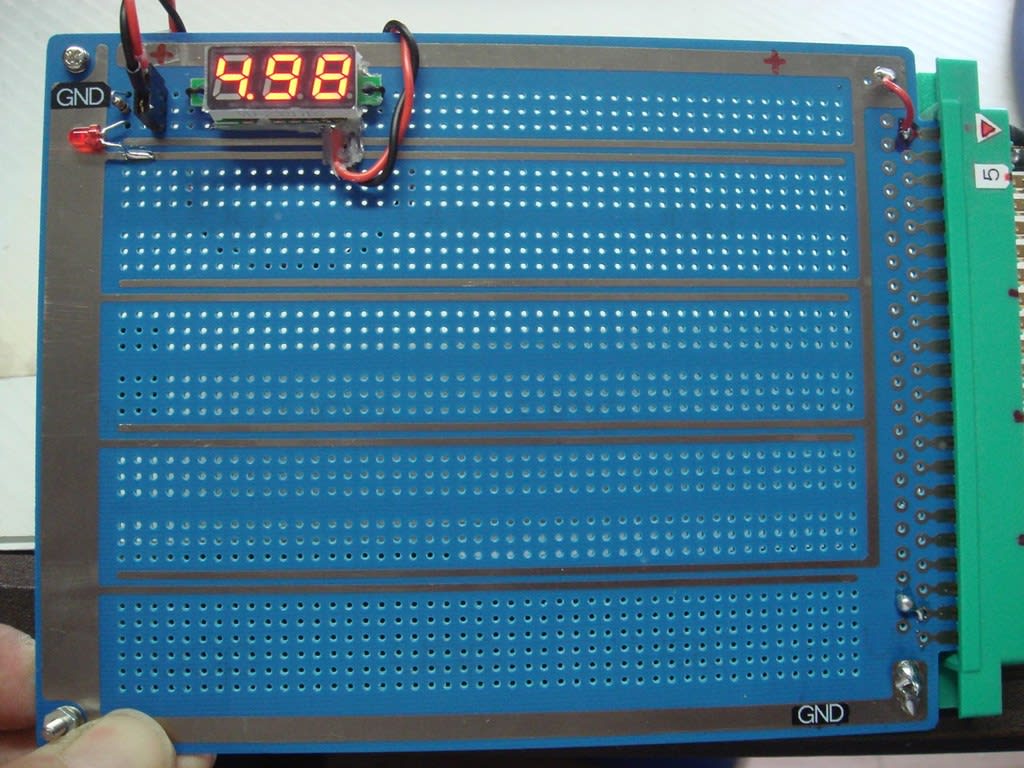

ユニバーサル基板に デジタル電圧計を付けたので、

5V電源の電圧は常時 監視できる。 これを行った上で、「ポリスイッチ」と呼ばれる ヒューズの一種を取りつけてみます。

回路を構築して行く上で、何処かで配線をショートしてしまい、電子部品 全部を壊してしまわないために!

(何しろ i8080とかi8085 といった骨董品に近い 貴重なCPUを動かすのですから、失敗はゆるされません)

従来、ヒューズと言えば ガラス管に入った30mm長のものが一般的でした。(最近は 滅多に見かけなくなったが・・・)

少し時代が進むと、もっと小型 ↑ の20mm長のガラス管ヒューズが出て来ました。 これ(短い方)は今でもホームセンターで 普通に買えます。

これを使うには、ヒューズ・ホルダという部品もいっしょに取り付けなくてはいけません。 これは BOXやパネルに取り付けて使うもので ↓ これでは 基板上で 使うわけにもいきません。

基板上に ガラス管ヒューズを取り付けるためのフォルダもありますし、実際 そうやって使っている回路もあるのですが、20mm管ですら大きいし、何より一度 切れたら取り替えないといけないので面倒です。

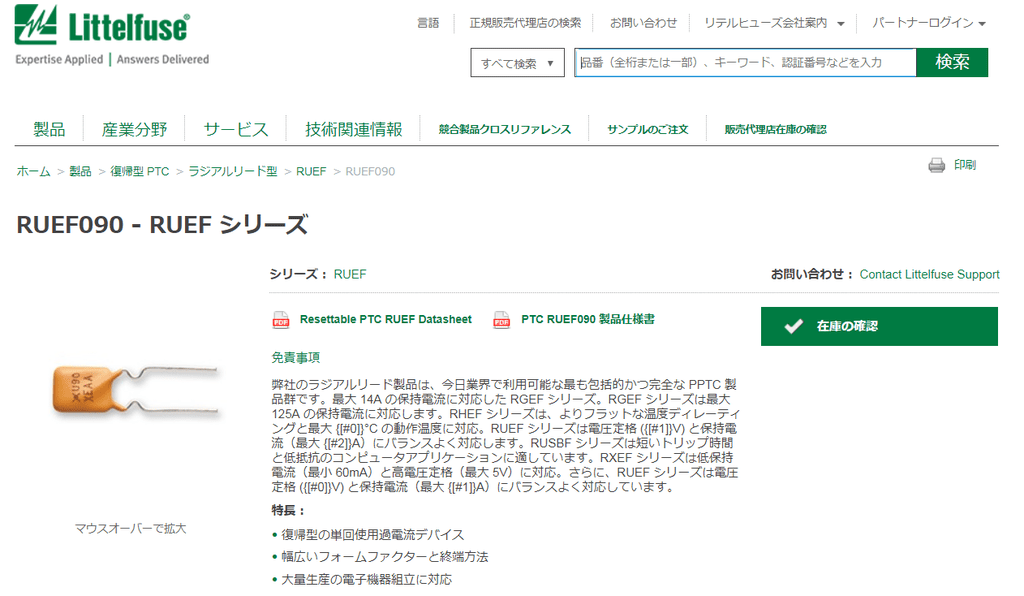

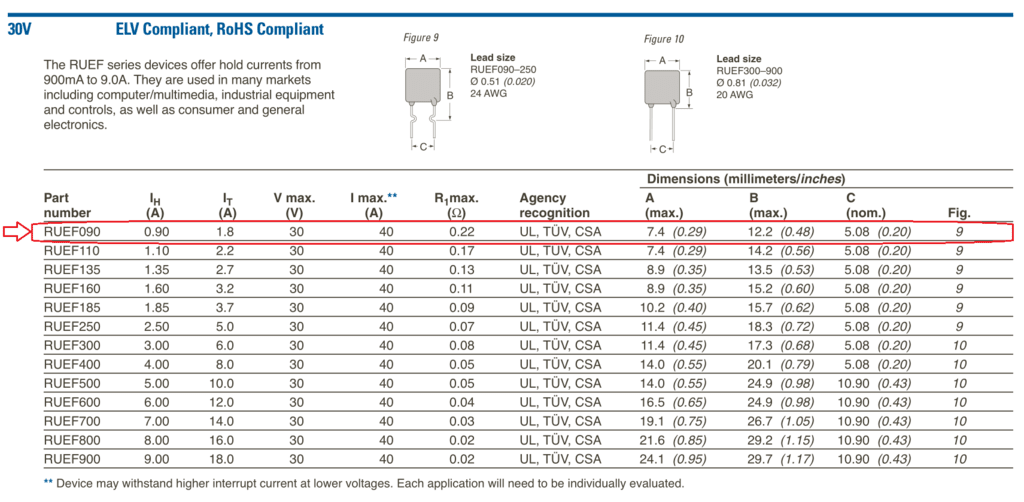

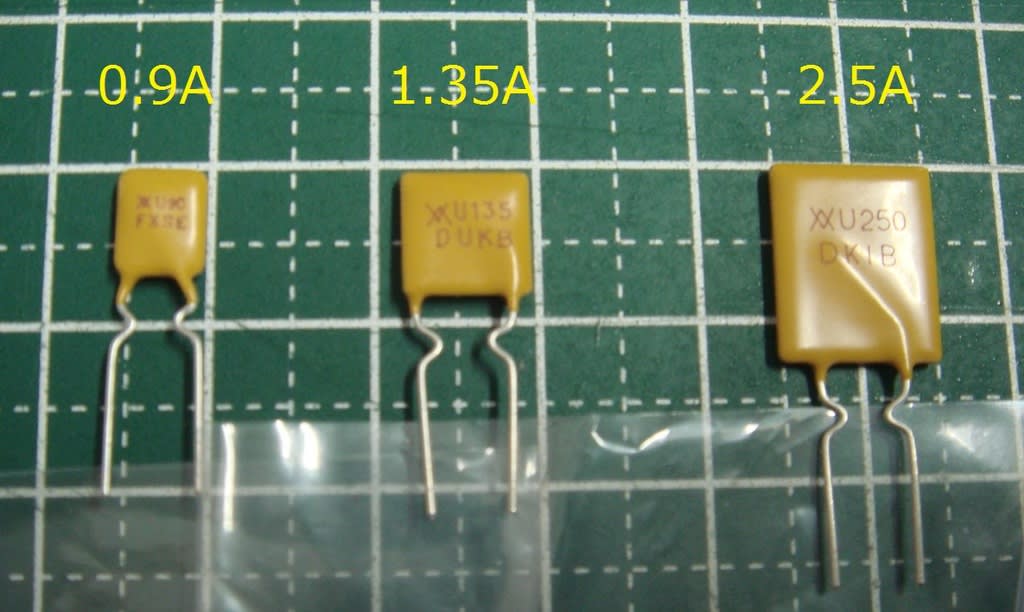

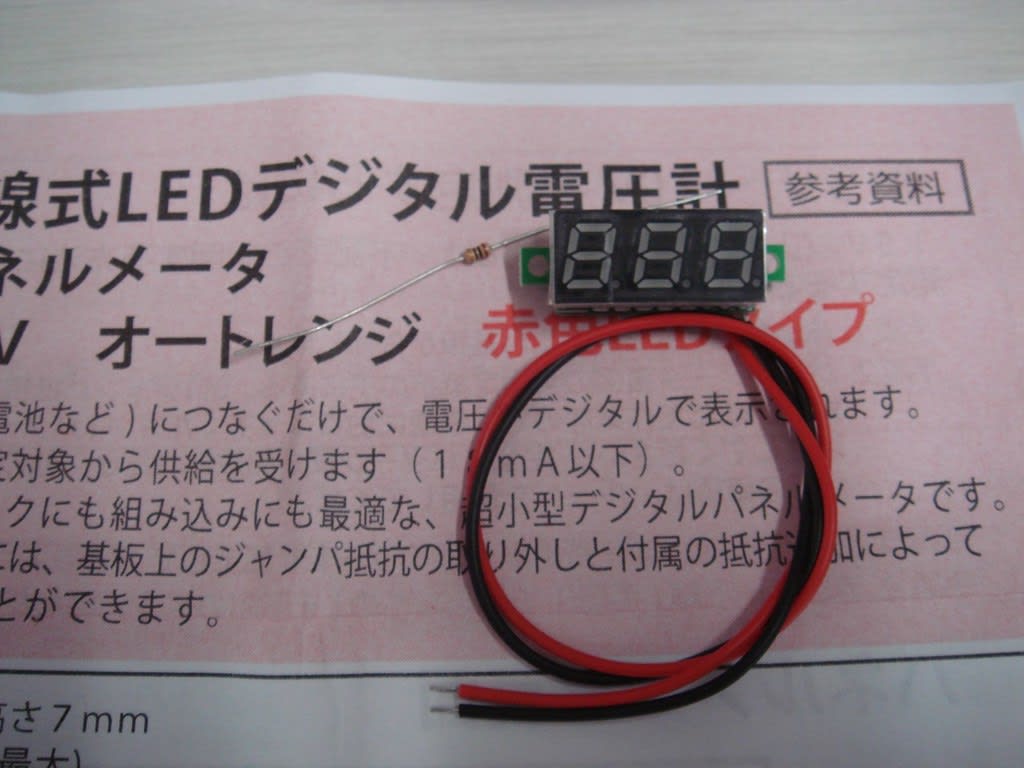

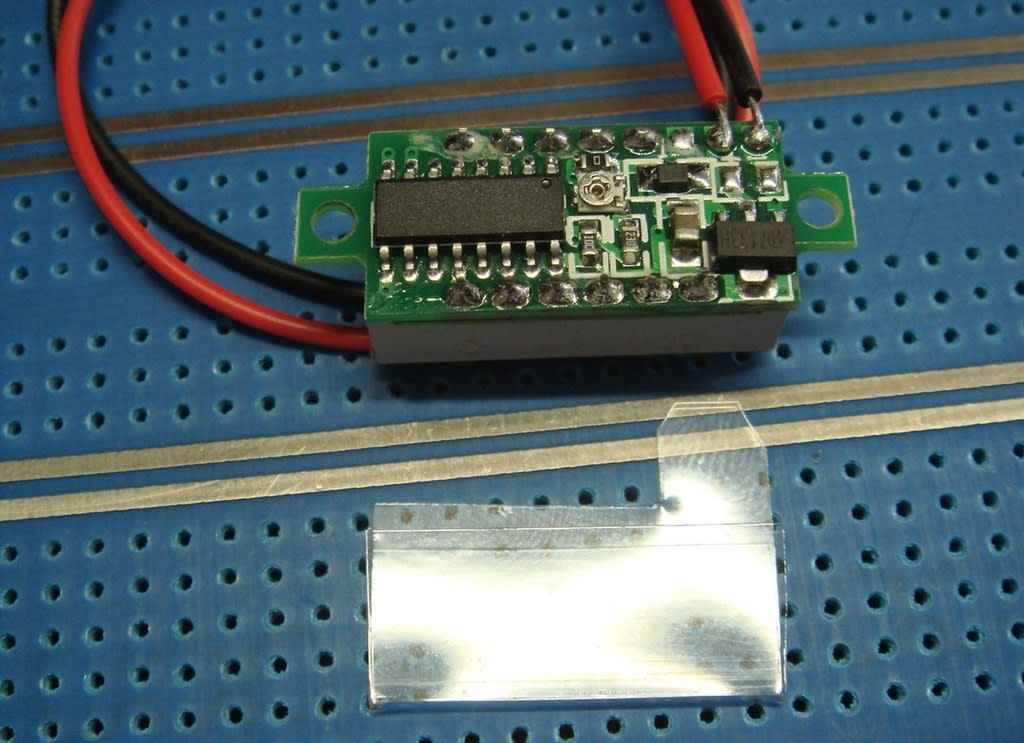

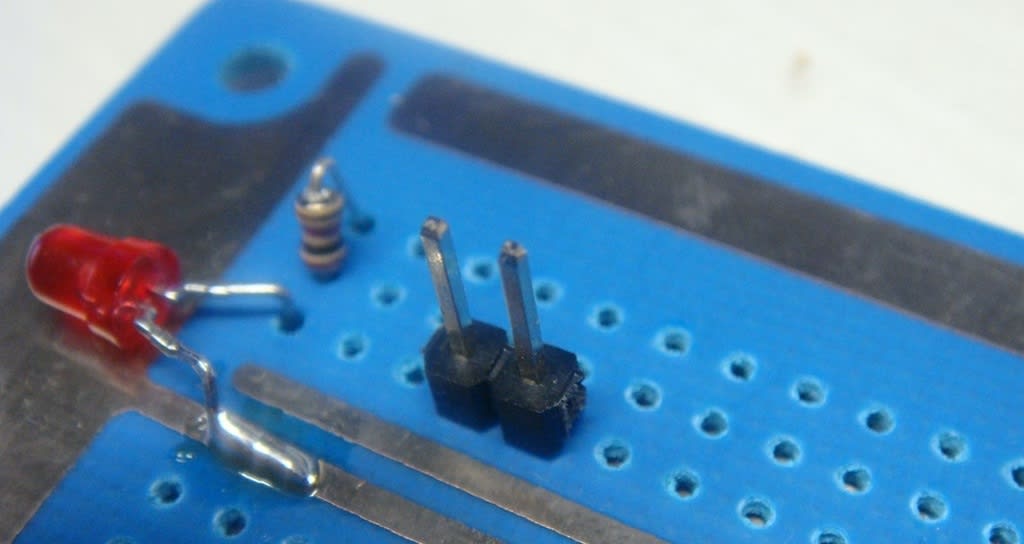

そこで登場したのが、最初の写真の 通称「ポリスイッチ」と呼ばれる 「繰り返し使えるヒューズ」のような部品です。 今回 使ったのは <Little fuse社>の RUEF090 という型番です。

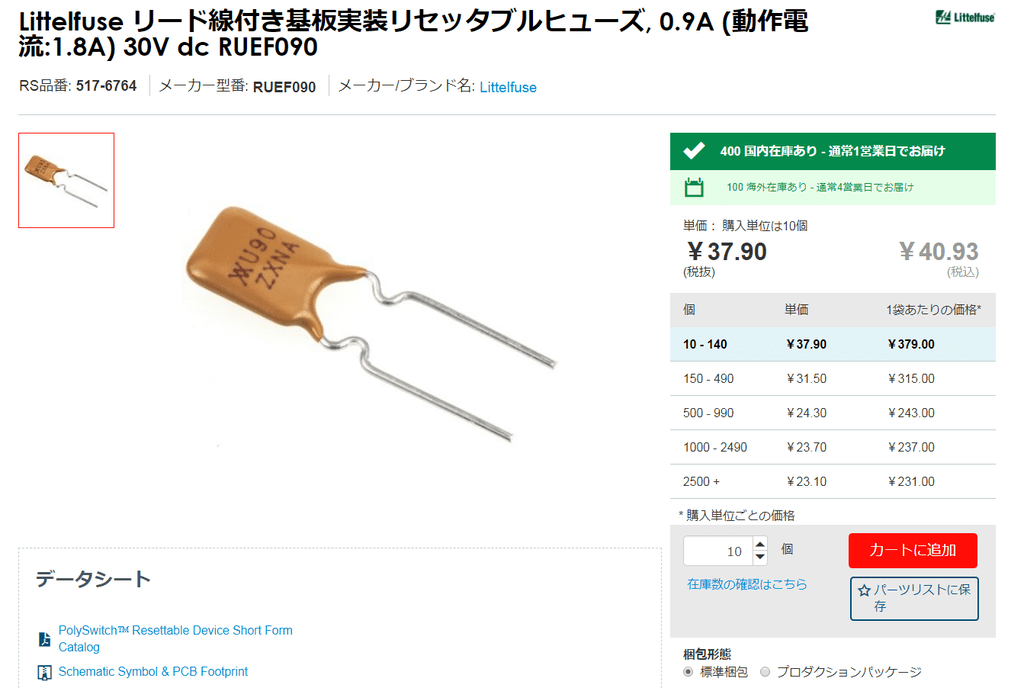

RS社から入手する場合 ↓

色々な所から入手できるので 入手性に関しては 問題ないでしょう。

通常 0.9Aまでは そのまま流せて ↑(それ以上になると発熱する)、1.8Aまで電流が増えたらトリップする。(抵抗が増えて電源を切ってくれます)

温度が下がれば また使えるので 取り替える必要はありません。 ショートして部品を破壊する前に、切れてくれるので壊す危険性が下がるでしょう。 おそらく・・・ (笑)

流せる電流(トリップさせる電流)に応じて、色々な種類があるのですが、今回 CPUが 電流200mA流れるとして、回路全体で450mAもあれば十分足りると予想するので、その倍の 0.9A のを選びました。 (ここでギリギリの電流の部品を選ぶと失敗します・・・ 電圧が5Vより下がってしまう為)

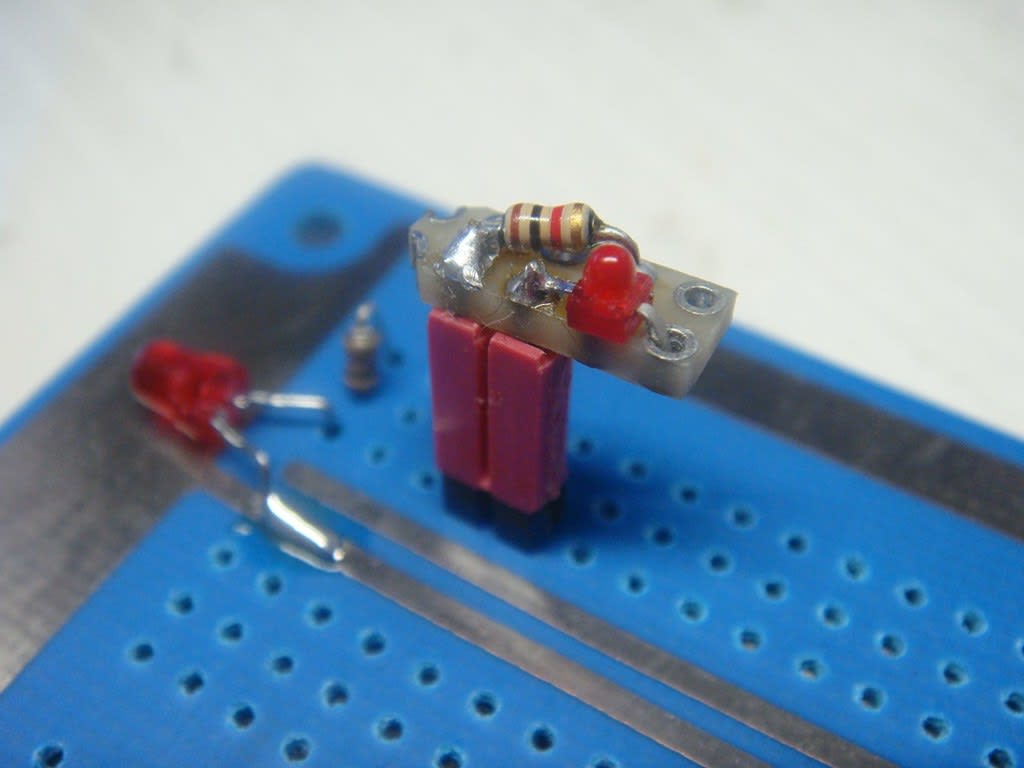

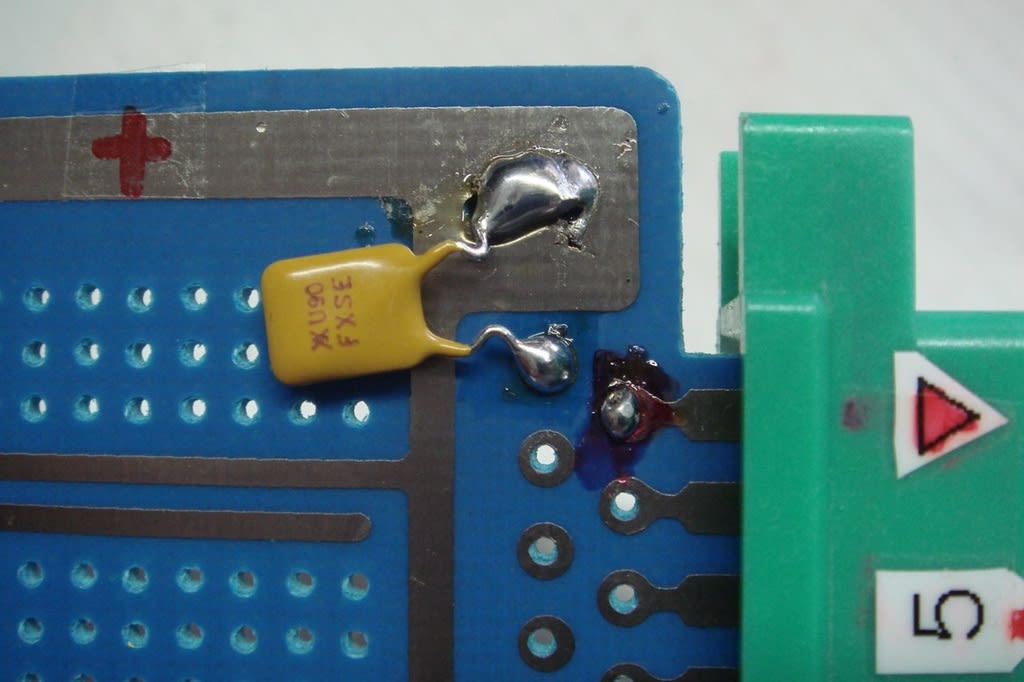

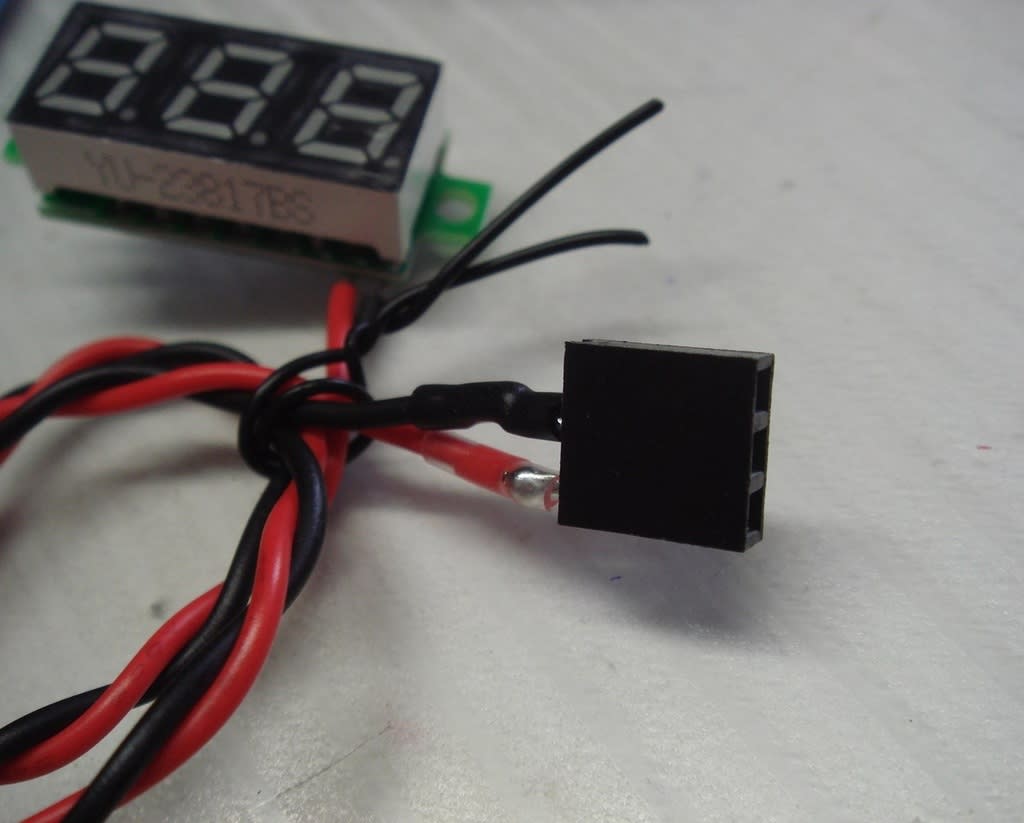

今まで エッジコネクタの +5Vのピンから 赤い配線で直接 基板内部に接続していた部分を取り外し、

↓

ポリスイッチを挟むように改造します。

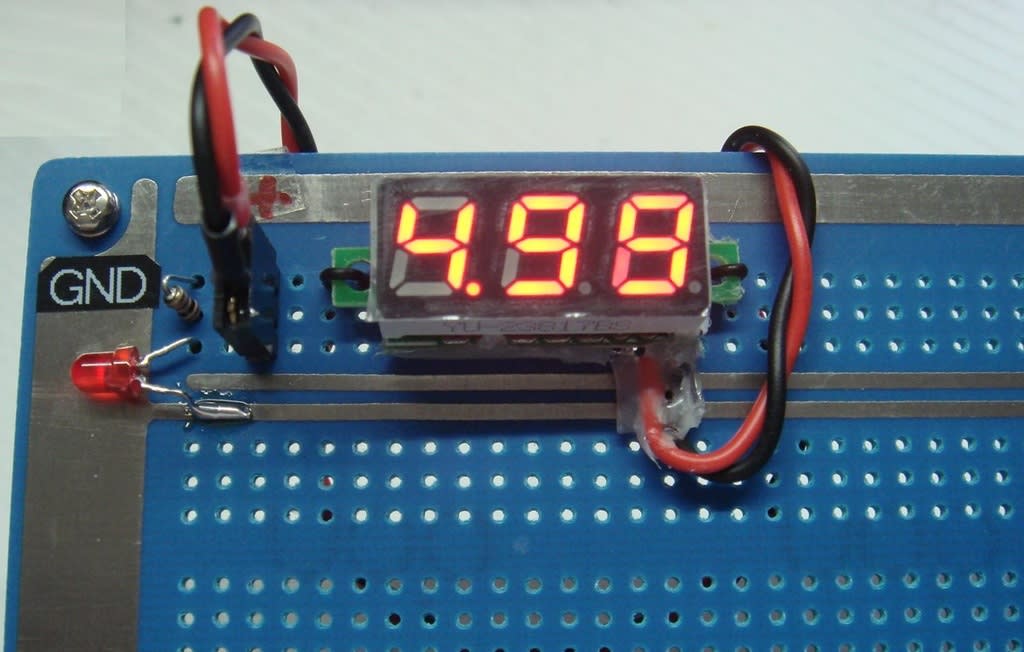

この時(部品の交換後)、電源電圧が正しく5Vのままかどうかを「電圧計」で確認します。 もし、4.7V以下 に下がるようであれば ハンダ付けがどこかミスしているはずです。

無事、4.98Vを保っています。 (0.01V程 下がった)

これで多少 ミス配線しても大丈夫! の はず。

いや、それでも ミスしては いけませんが・・・

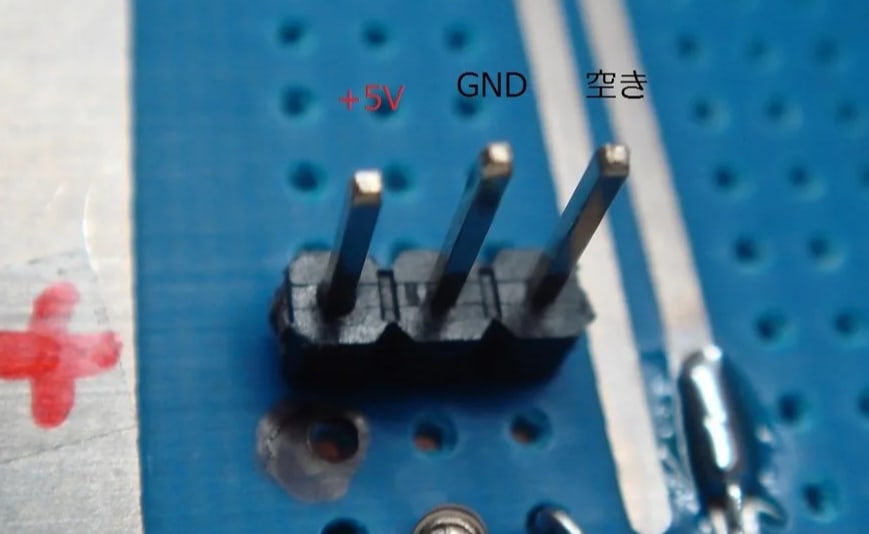

4.99V

4.99V

これは3ピンソケット (440円/10個)

これは3ピンソケット (440円/10個)