昨日、

ブレッド・ボード(EIC-102B)に付いてくる 端子(ターミナル)の名称を 「陸式ターミナル」と書いてしまいましたが、厳密には間違いだと気が付きました。 正しくは「ジョンソン・ターミナル」という名称のようです。

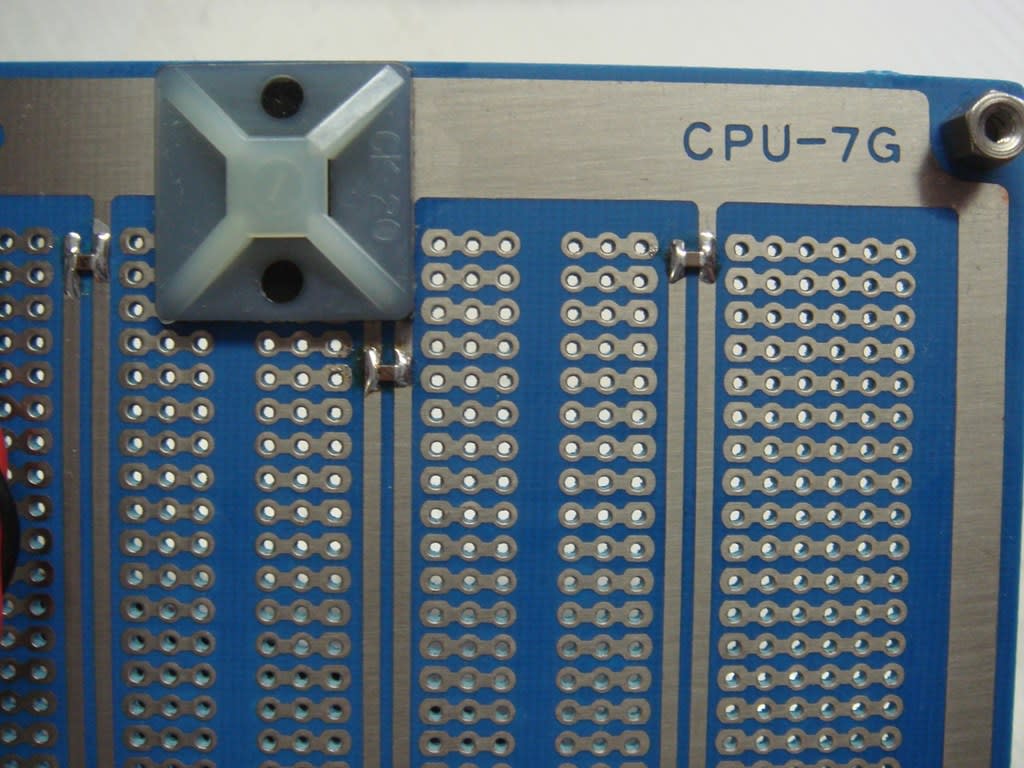

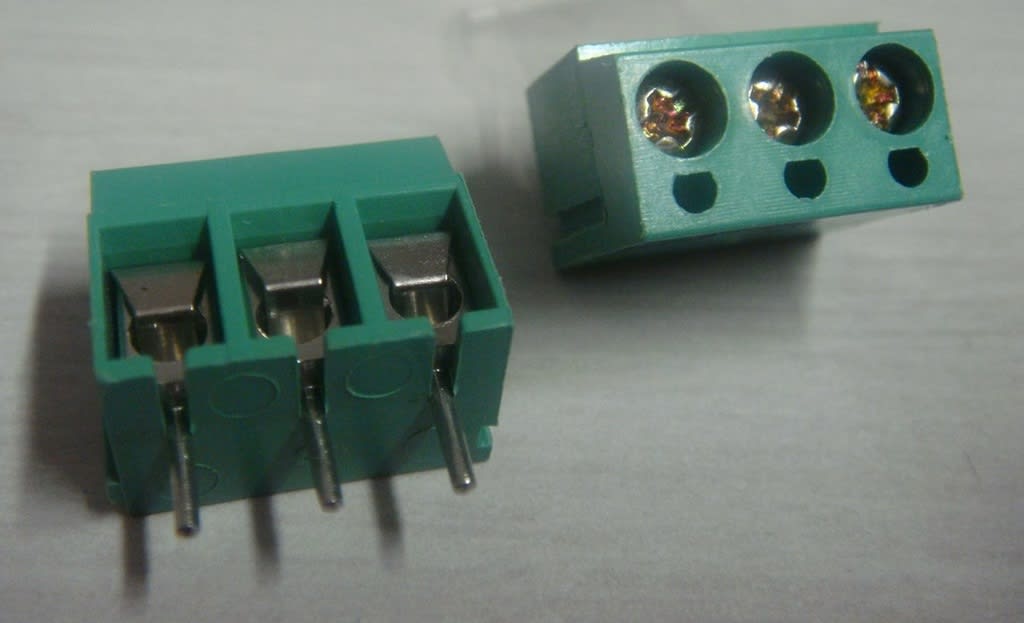

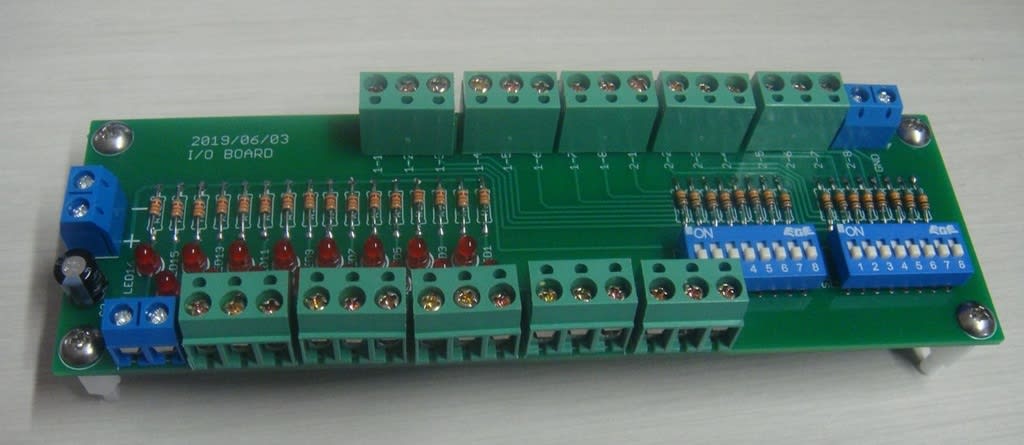

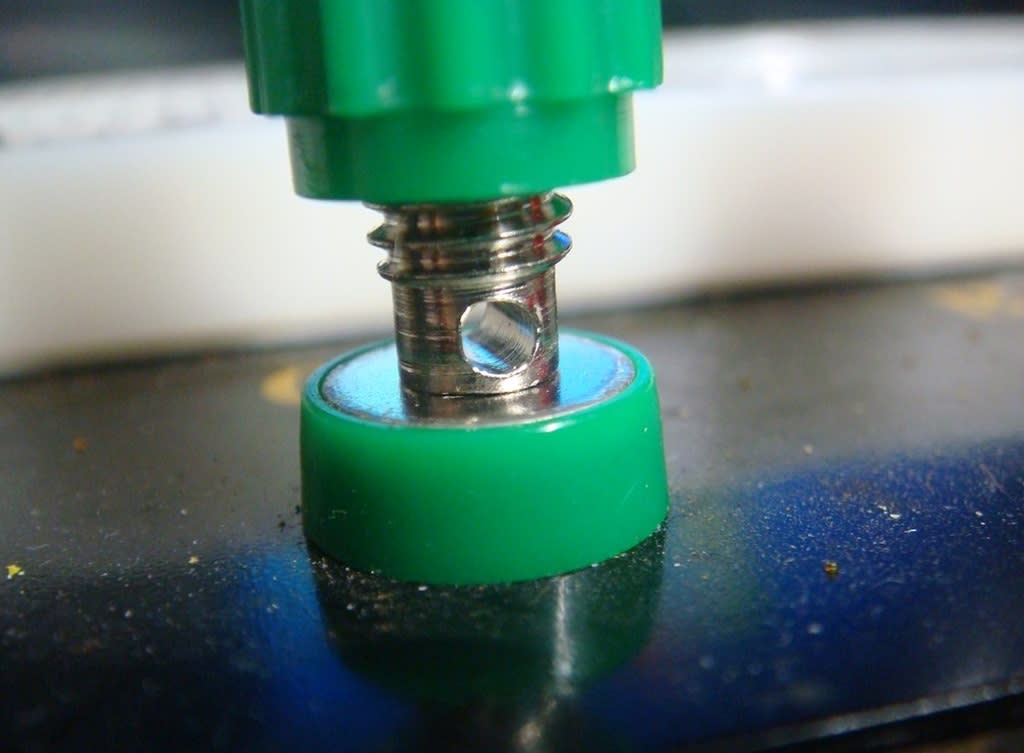

例えば、これ ↓ が 陸軍ターミナル(陸式=陸軍式ターミナル)

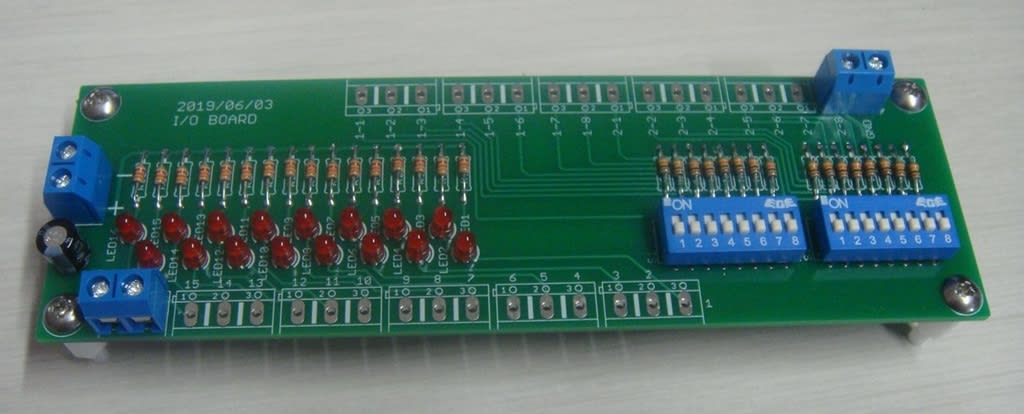

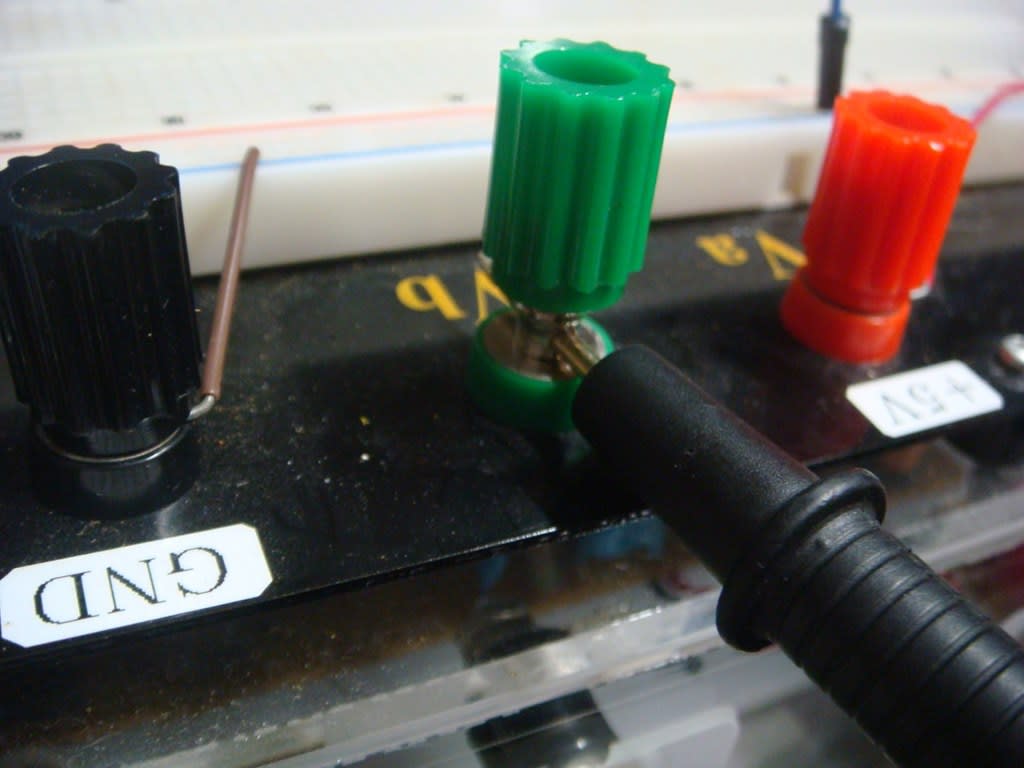

そして、これ ↓ が「ジョンソン・ターミナル」

”同じじゃねーか!” と 突っ込まれそうですが・・・ (笑)

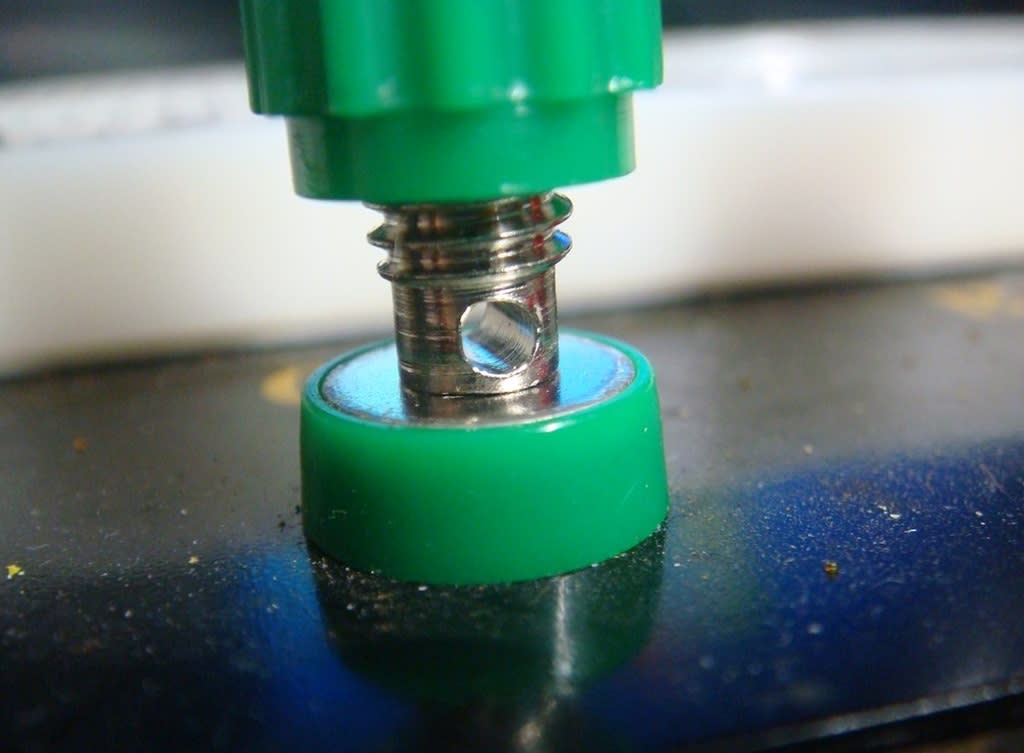

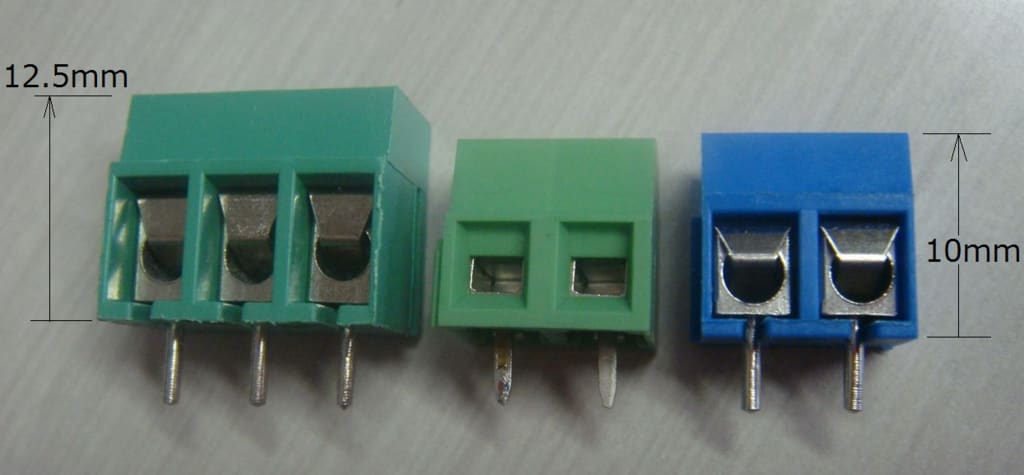

私も違いが いま一つ 分かり兼ねます。 端子の背丈が「ジョンソン」の方がちょっと長身?(外人だから背が高い?と覚えられる?)

どちらも 中心に穴があり、バナナ・プラグを差し込むことができる。

そして、これも ↓ 「ジョンソン・ターミナル」

ちょっと楕円のシェープでスタイリッシュ?

そもそも「ジョンソン」って誰? 何者? (おそらく発明者の名前でしょうが、知っている人が居たら教えてください)

-----

「陸軍」があるなら「海軍」もあるのか? と誰もが思うでしょうが・・・それが、あるようです。 (笑)

調べても見分け方が良く分からないのですが、「陸軍端子」はツマミを回し続けると とれる(外せる)

↓

それに対し、「海軍端子」は外れない。(海(=船)の上は振動が多いので、外れては困るから) そして、中央に穴も無くバナナプラグが挿せない。

(海軍端子の実物は見た事も無く、あまり世間に出まわっていないと思う)

そして、問題の「ジョンソン端子」は、「海軍」と「陸軍」の両方の特徴を持っていて。

① 中央に穴があってバナナプラグが挿せるけど、

② 回してもツマミは外れない・・・ ようです。

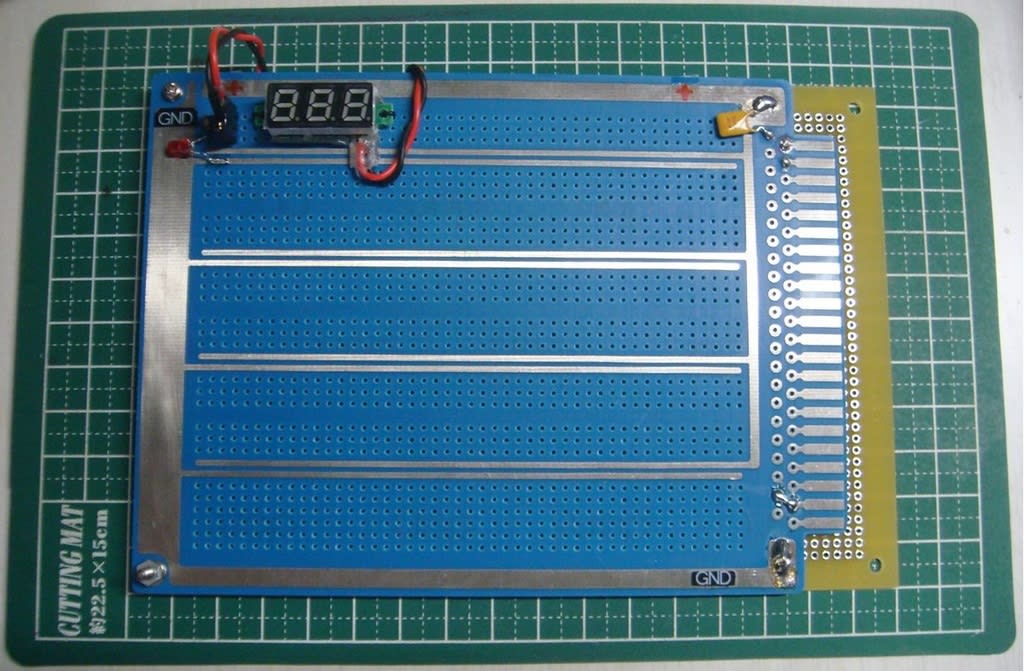

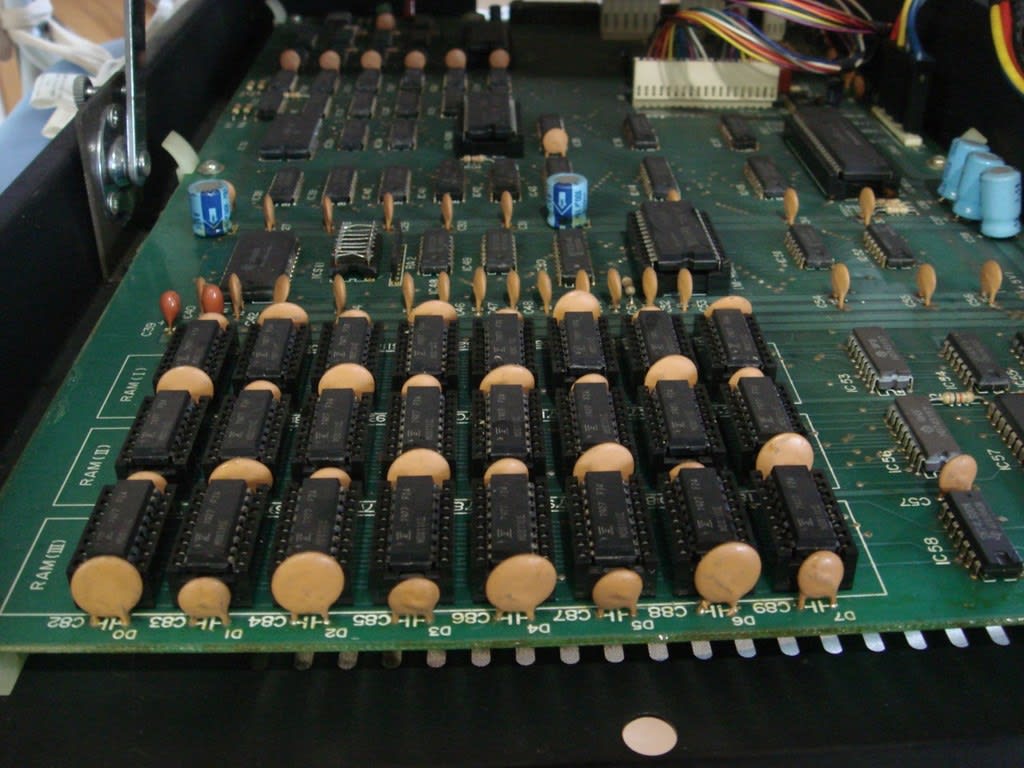

確かに このブレッドボードに付いている端子は どんなに回しても外れません。 よって、ジョンソン端子のようです。

上に引いても外れない

違いが それだけなら問題は無いのですが、実は挿す側のバナナ・プラグによっては 、大失敗の買い物になりかねませんので、詳しく解説します。

挿す側の部品:

バナナ・プラグは、大きく分けて3種類あります。

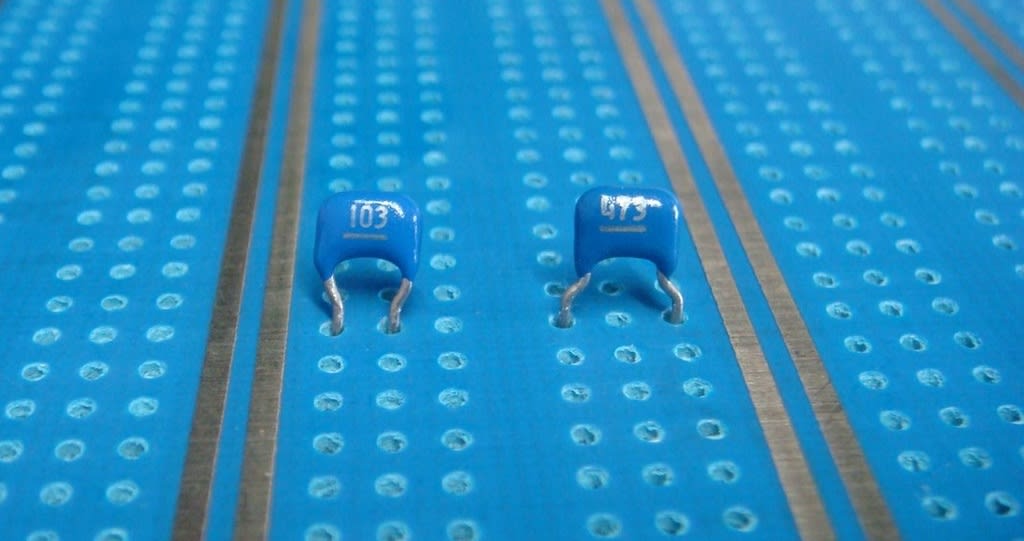

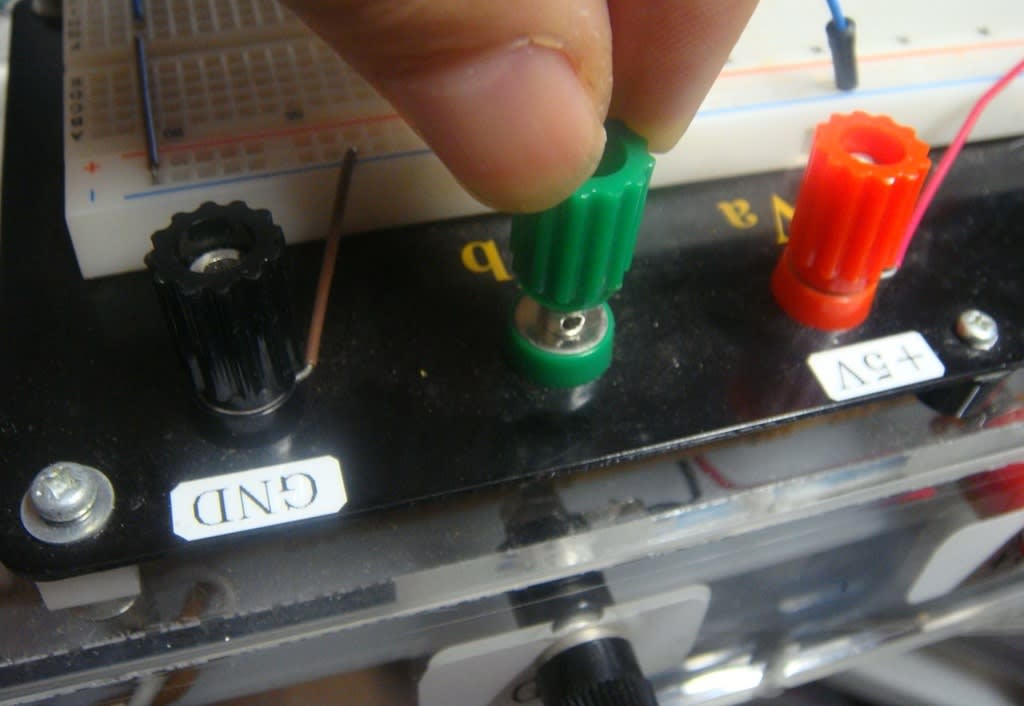

① バナナの先端に丸くて硬い突起があるタイプ ↓

これは、陸軍端子専用です。

実はこれだと「ジョンソン端子」に挿せません。

かなりの力で 上から押し込んでもこの程度・・・これでは使えない。

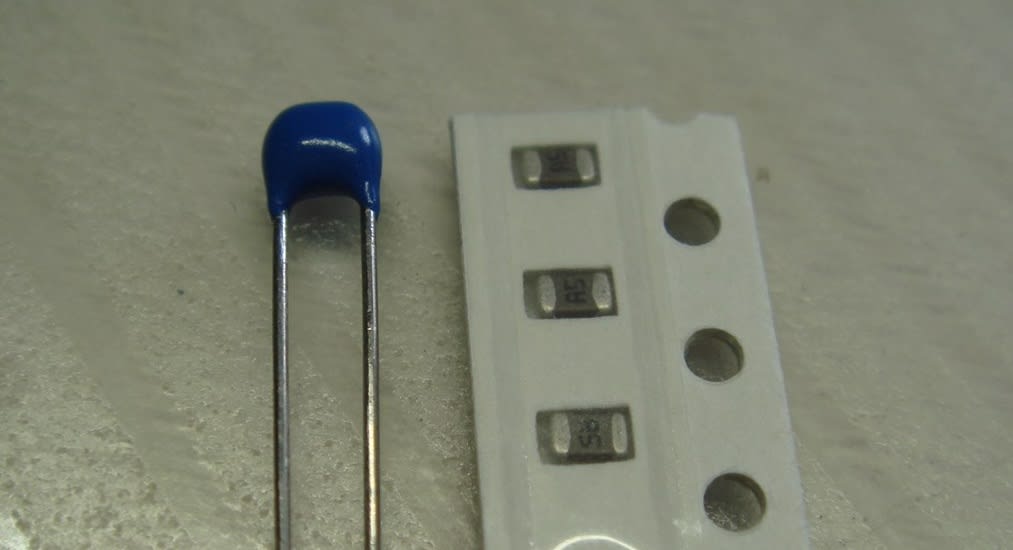

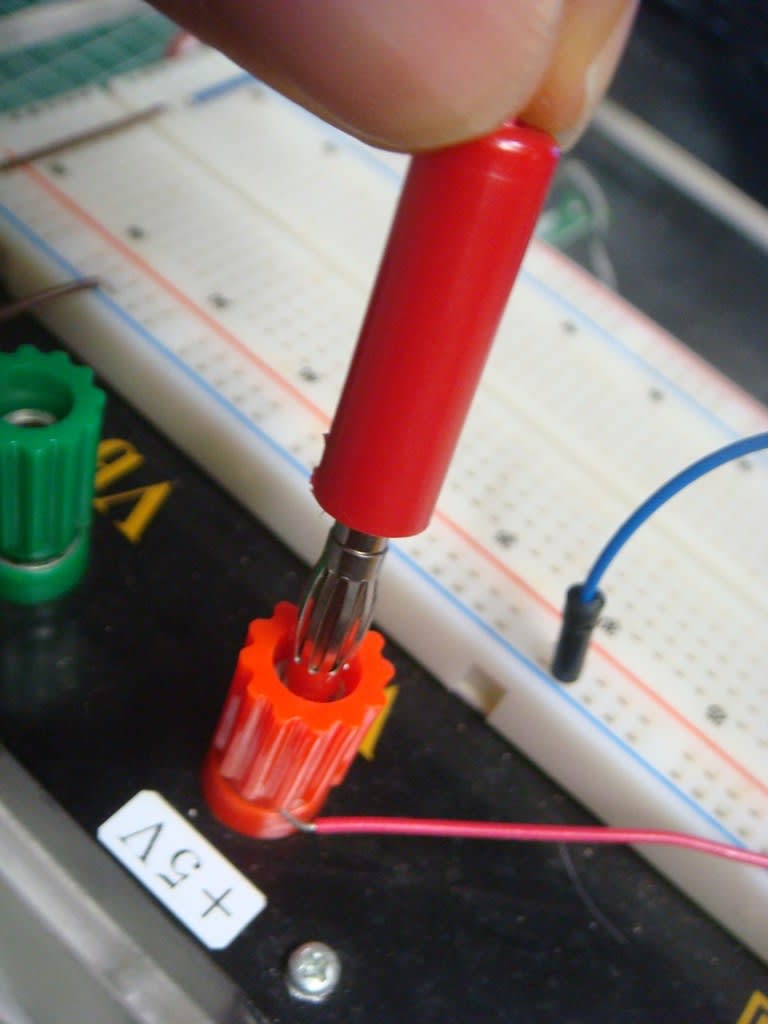

② 普通のバナナ・プラグ ↓

先端に硬い突起物が無く、太い所で4.5mmほど、細い所で4mm以下の太さ。

これなら ジョンソン端子にすんなり挿せます。

③ 太さが一定のバナナ・プラグ ↓

テスターのピンなどに良く見かけるタイプで

太さがの径が 4mm で ずっとまっすぐ同じ太さのタイプ。

(バナナ・プラグの基本は 径が4mmということ)

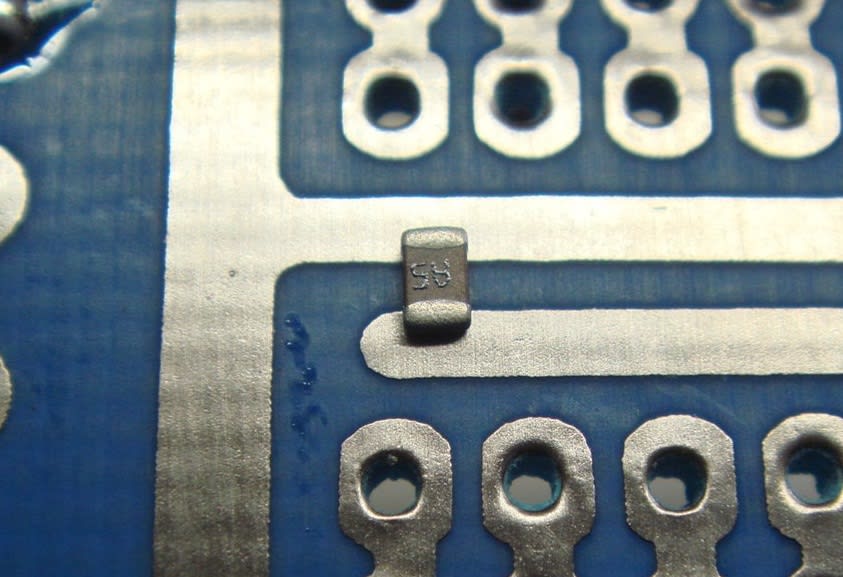

実は、ジョンソン端子だと これ ↑ も 挿せません。

陸軍端子だと ①~③すべて 挿す事ができます!

ーーー

また 挿される側のもう1つの種類:「バナナ・ソケット」↓

これも「バナナ用」と歌っているだけあって、①~③全てのバナナ・プラグをスムースに挿すことが可能です。 こんな↓感じ。

要するに、良く使われるジョンソン端子だけ 挿せないプラグがあるので注意が必要ということです。 (挿せないのも 逆に利点になる=誤挿し防止)

---------------------------------------------------------------------------------------------

「端子」という言葉と「ターミナル」という言葉を あえて ちぐはぐに両方使っていますが、意味は同じだと思ってください。

(ジョンソン端子 = ジョンソン・ターミナル)

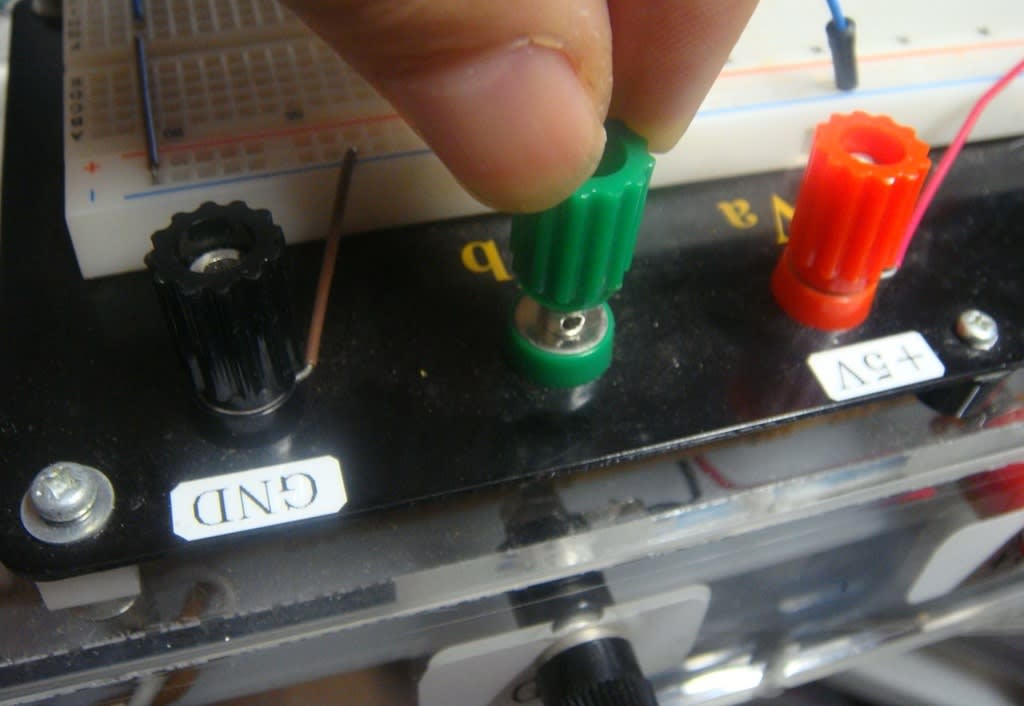

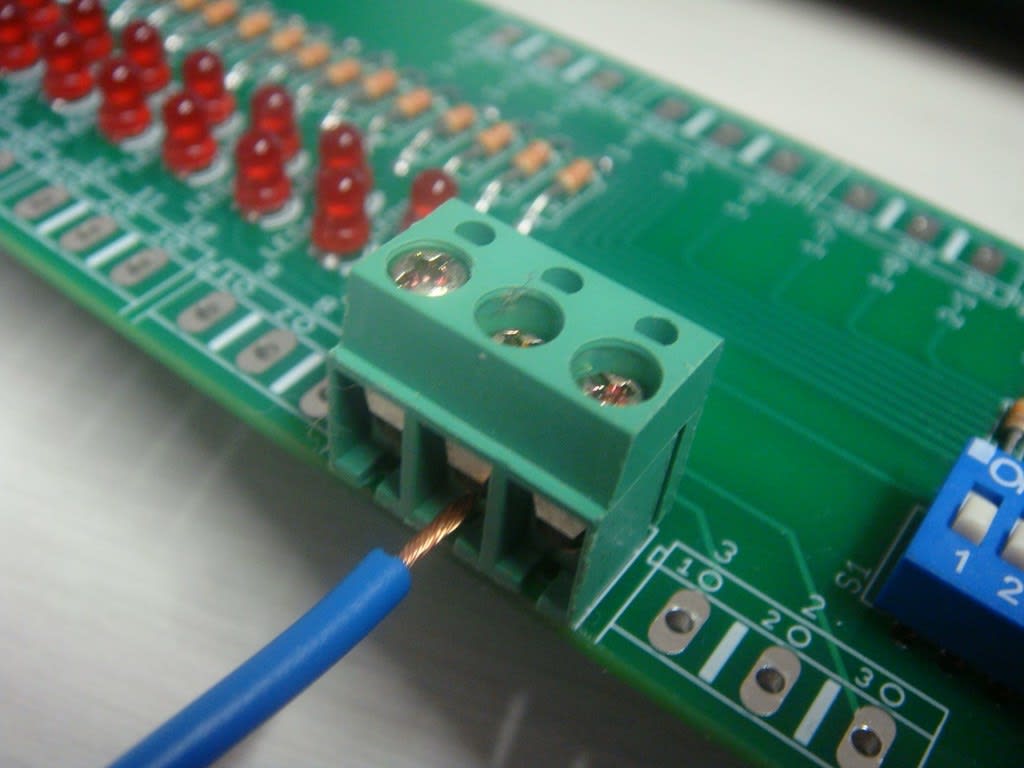

これら端子に配線をつなぐ方法は、バナナ・プラグ以外にもいくつかあります。

つまみを回して ある程度 上にあげると、穴 ↓ が見えてきます。

ここに、被服を剥いてた線を突っ込んで、ツマミを回して締め付けるのが基本ですが、 この穴 テスター棒がちょうど挿さる径なので、↓ こんな風に

マイナス側を挿して、手放しで電圧を測ったりできます。

また、穴が無い場合は、

配線の被覆を長めに剥いて、円を描くように端子の棒の周りに巻き付けてからツマミを締めるか、

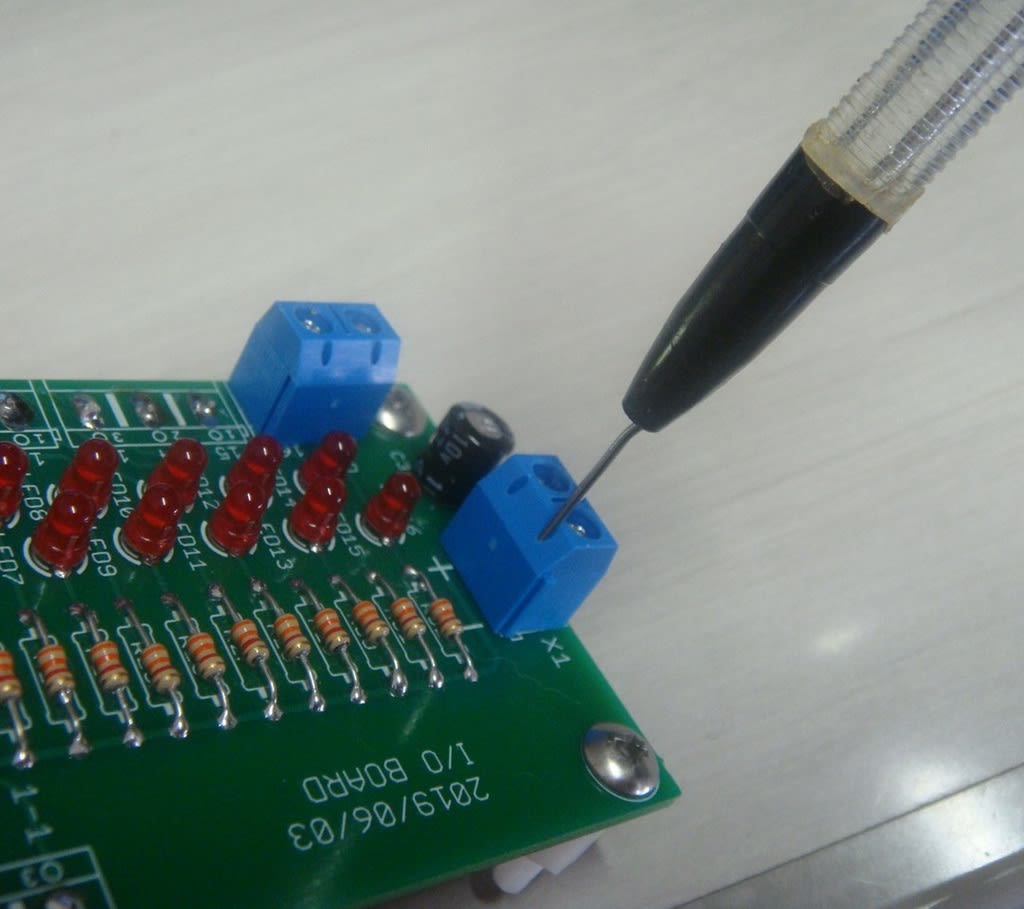

または 「丸端子」や「Y端子」を使って配線を留めるのが一般的です。

丸端子

ツマミが外せる陸軍端子にしか ↑ これは使えません。

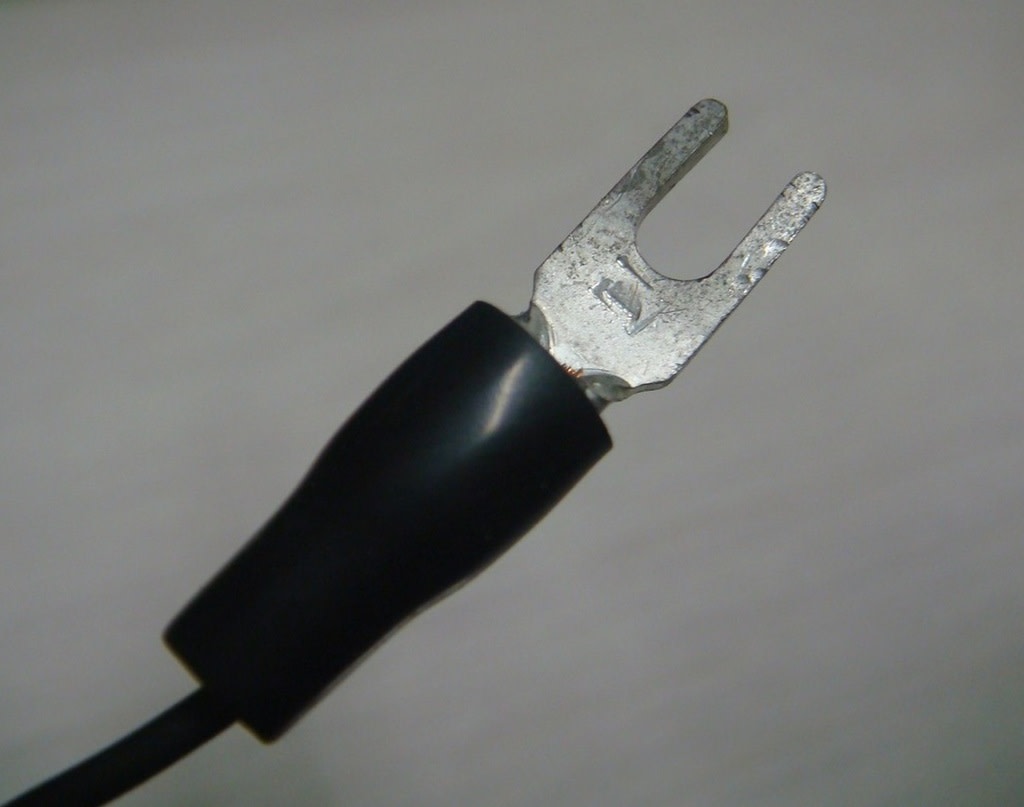

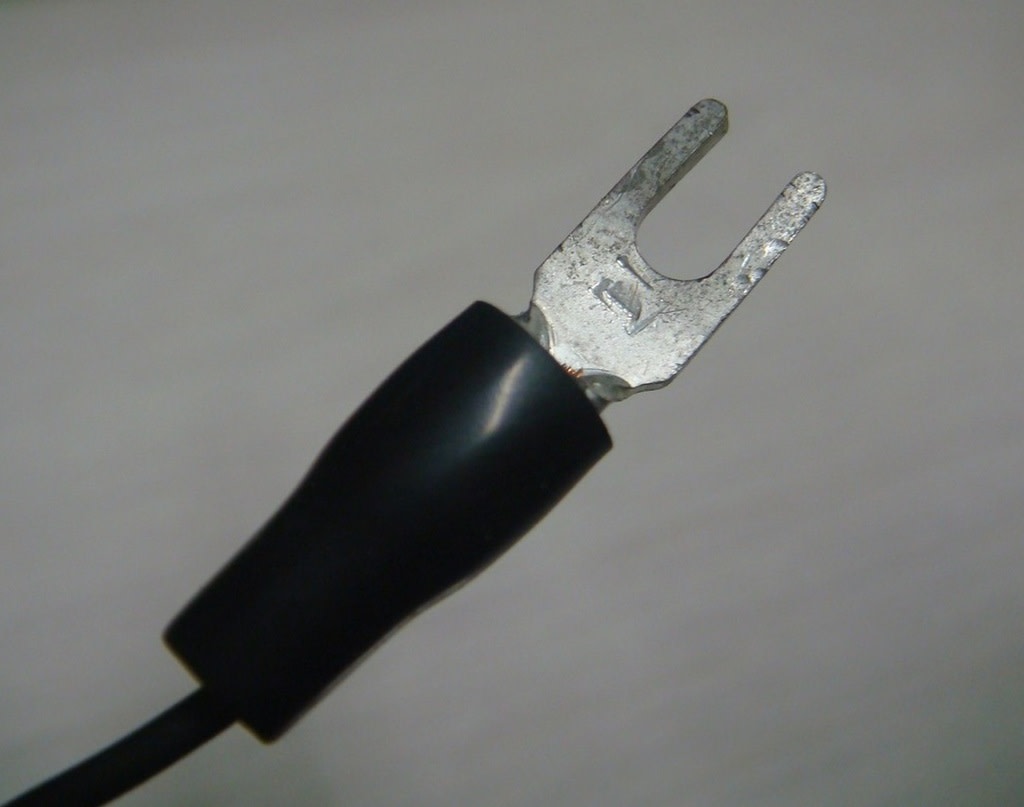

Y端子

電源のような絶対に外れて欲しくない線には、外れにくい 丸端子を使うのが普通です。 (でも、Y端子の方が扱いやすい)

また、端子を取り付けたケースの等の内部で、ハンダ付けで取り付けるのも1つの方法です。

BOX内部の信号を ここに半田付けする。

---------------------------------------------------------------------------------------------

最近は、

「陸軍式」などという 「軍隊」を連想させる名称が使われる事が敬遠されるようで、この形容詞を外し すべて「ターミナル」で統一される傾向にあります。 そもそも、今の日本には「軍隊」は存在しないらしいので・・・当然か?

また、

これら「端子」部品は、大きさがデカイので、最近は使われにくくはなって来ています。 それでも 「正しい部品名」や「違いの見分け方」は まだまだ必要な知識です。

確かな知識を見に付けて、適切な所で 適切な部品が使えるようになってください。

これは3ピン

これは3ピン

上に引いても外れない

上に引いても外れない

丸端子

丸端子 Y端子

Y端子

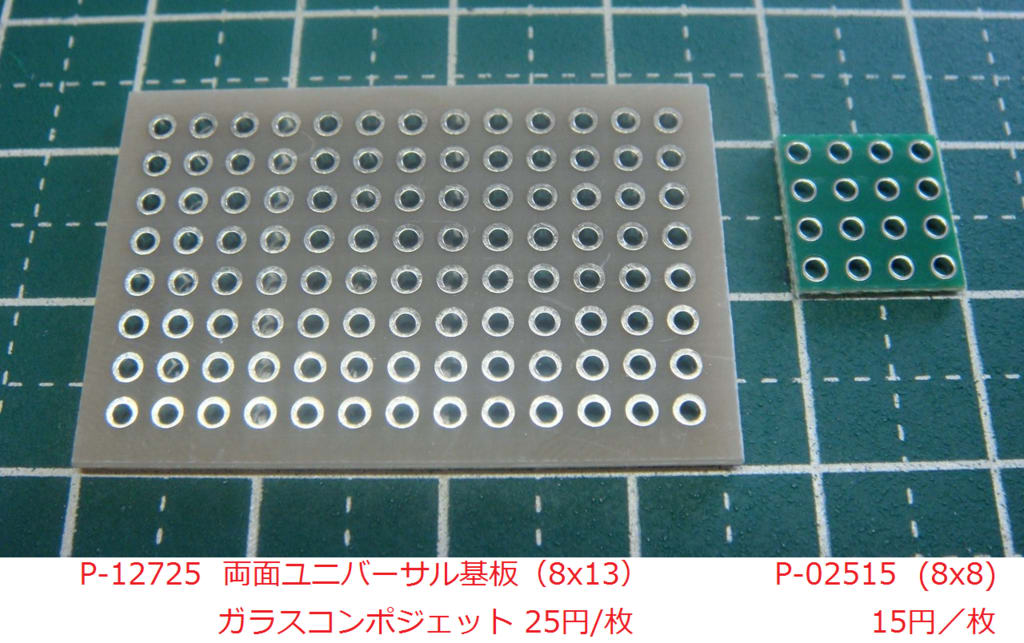

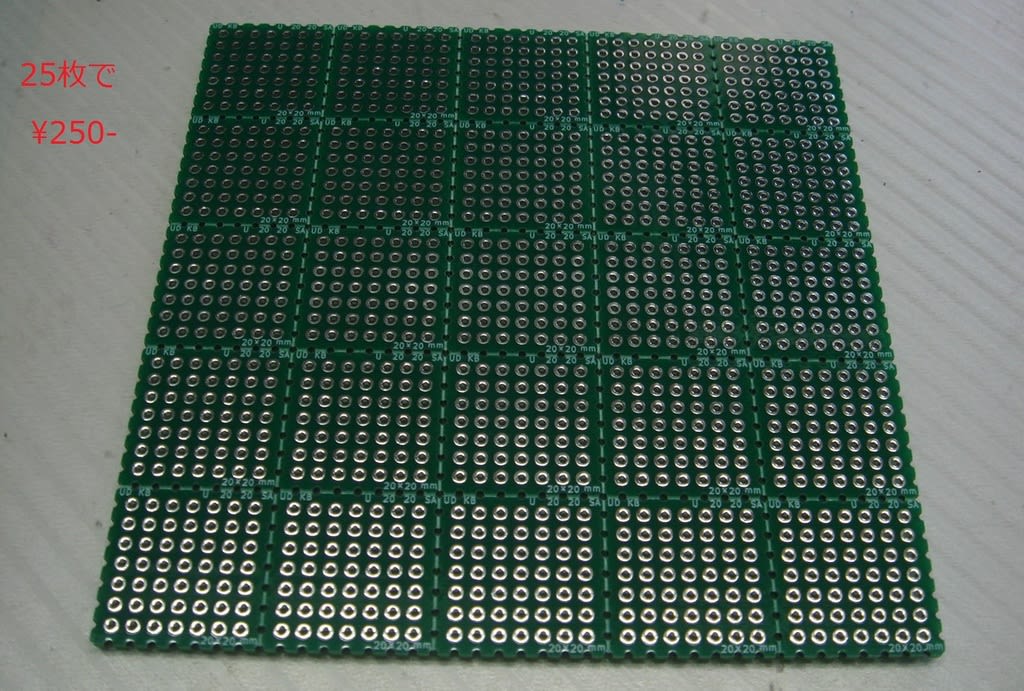

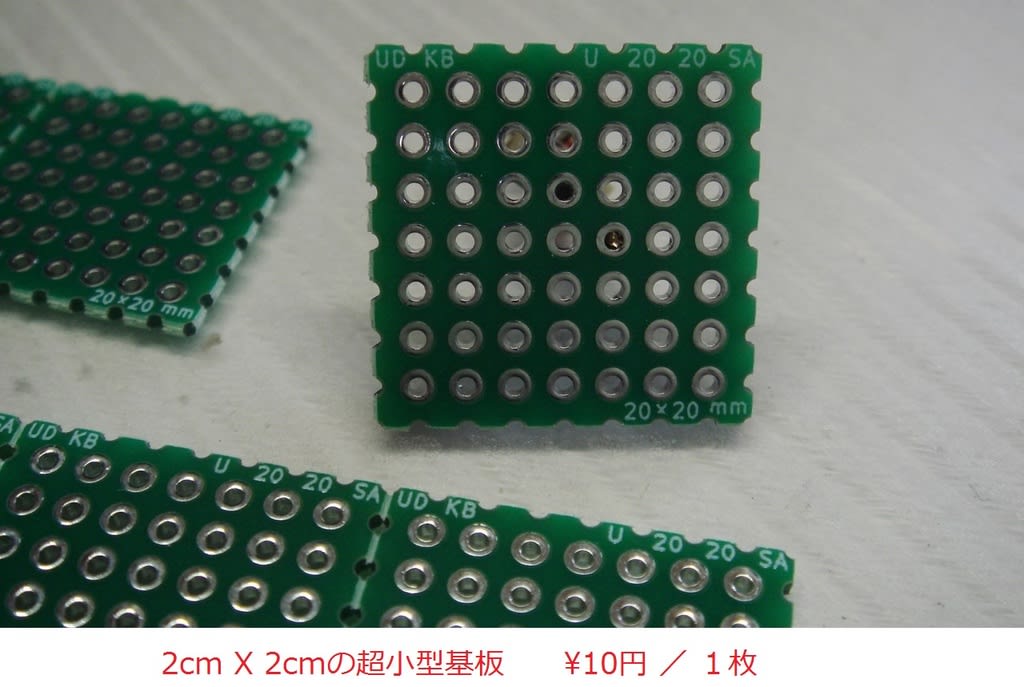

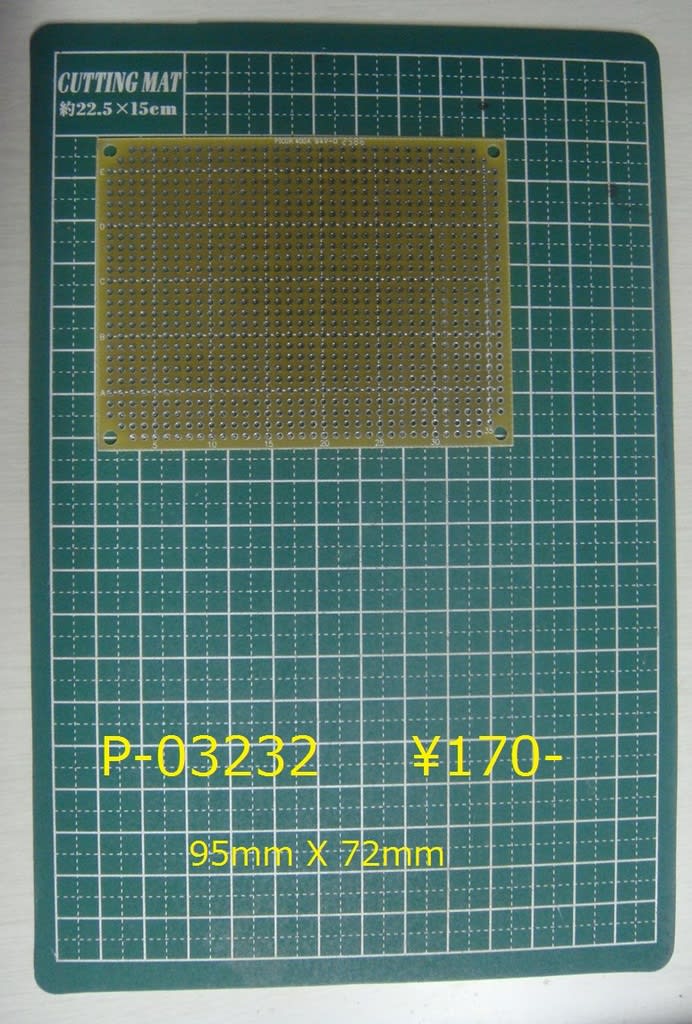

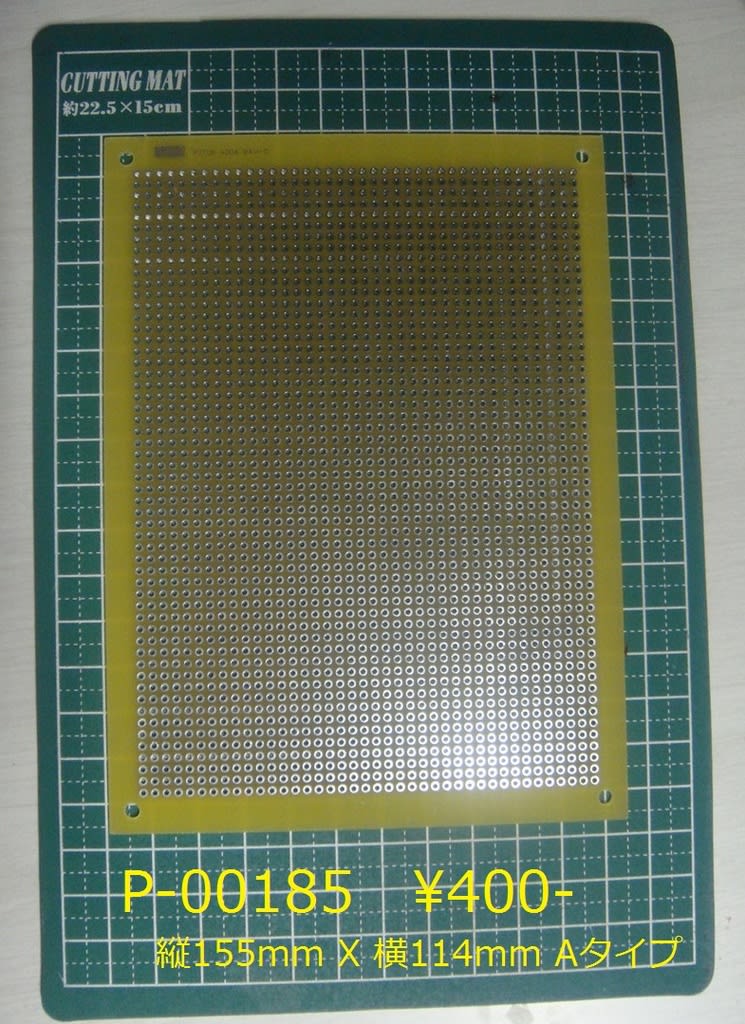

1マス=1cm

1マス=1cm Aタイプ = 400円

Aタイプ = 400円