「I/O BOARD」の改造(拡張)が、

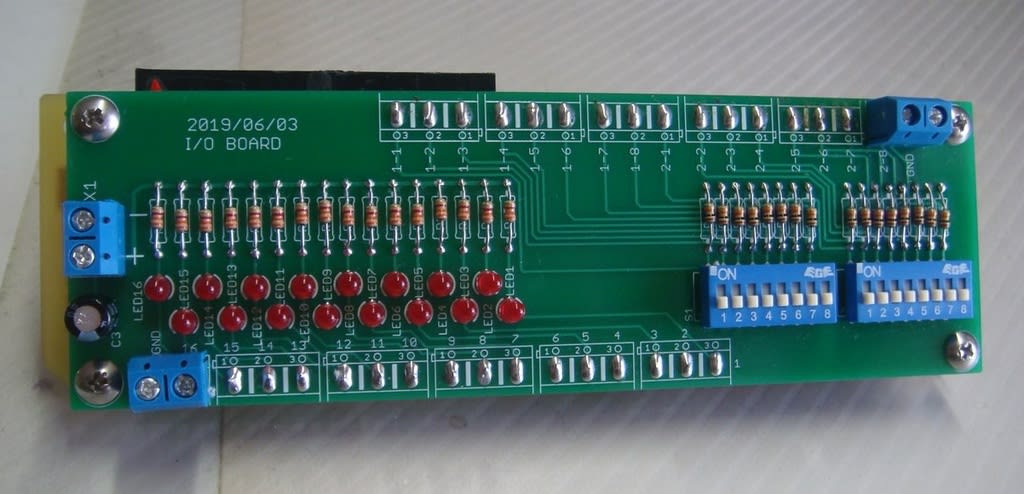

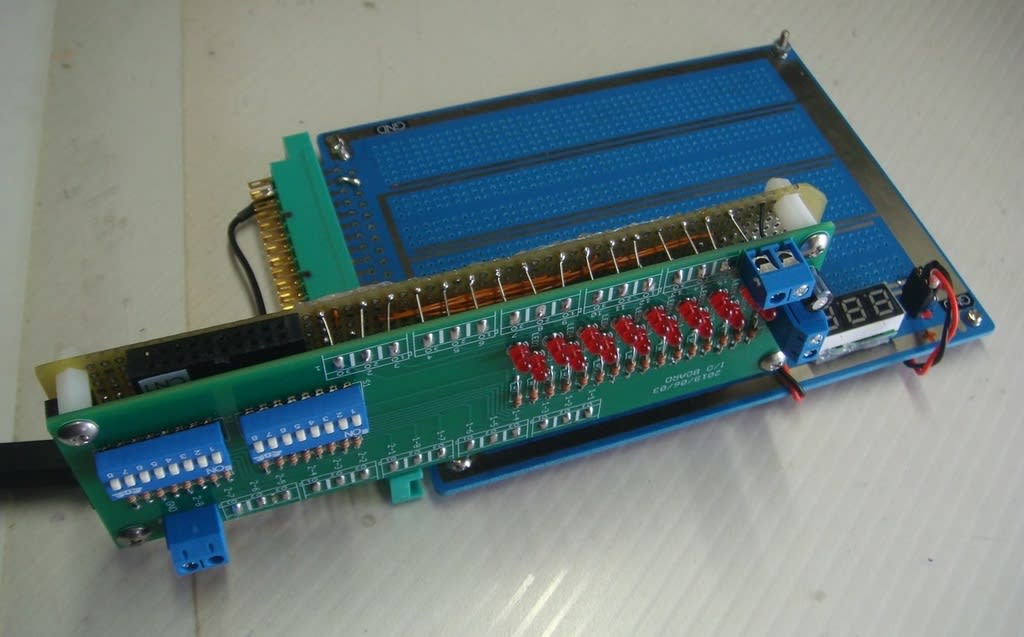

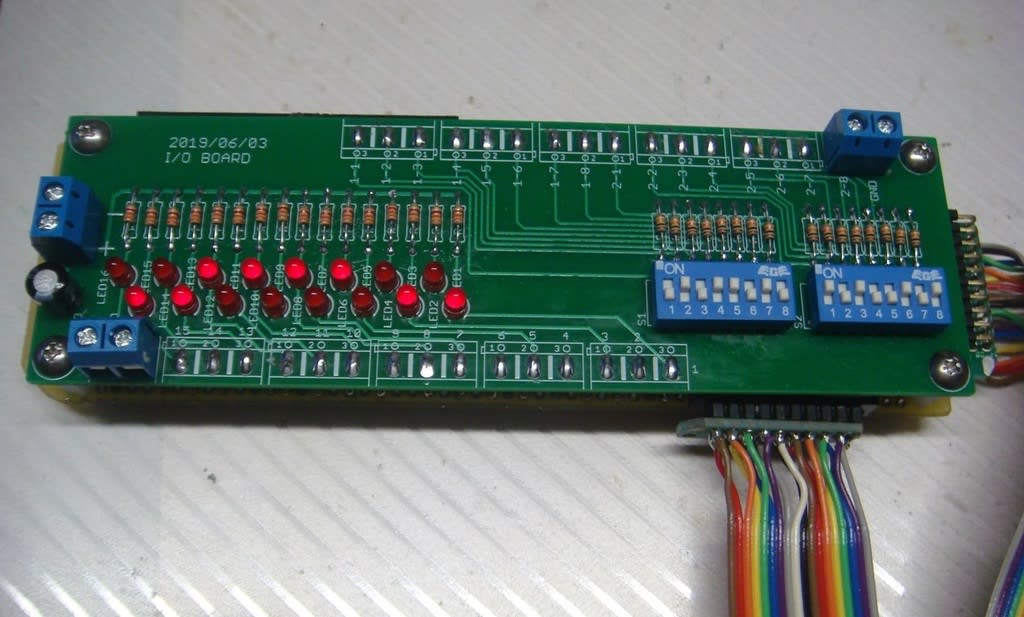

完成しました。 その 完成写真が ↓ こんな感じ。

” 前と変わんね~じゃね~か! ” と 怒られそうですが、 (笑)

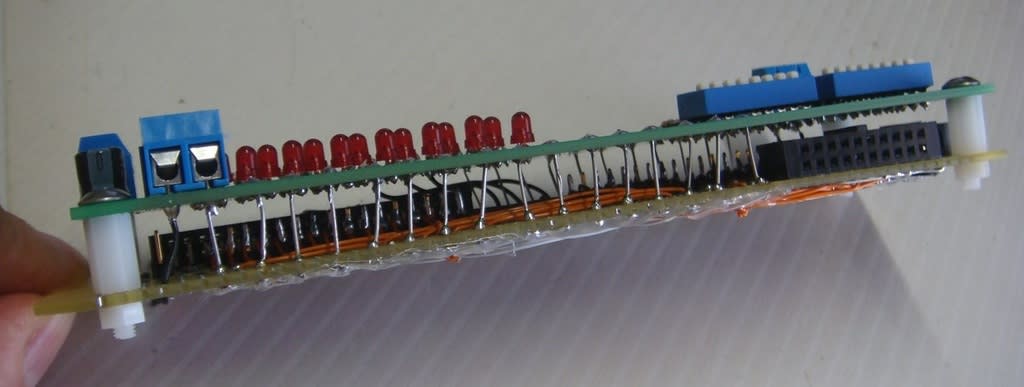

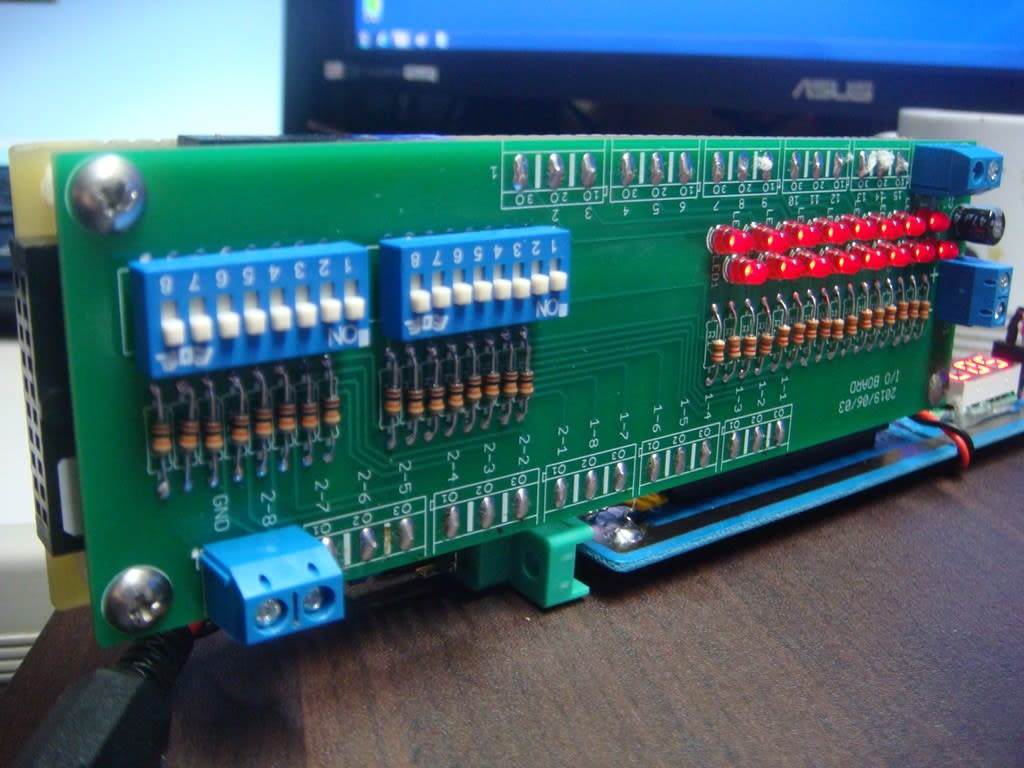

横から見ると 違いが分かります。 ↓

この追加基板で、何が変わったか?

具体的な使い方を写真で解説します。 (接続方法を 2種類 増やしました)

ーーーーー

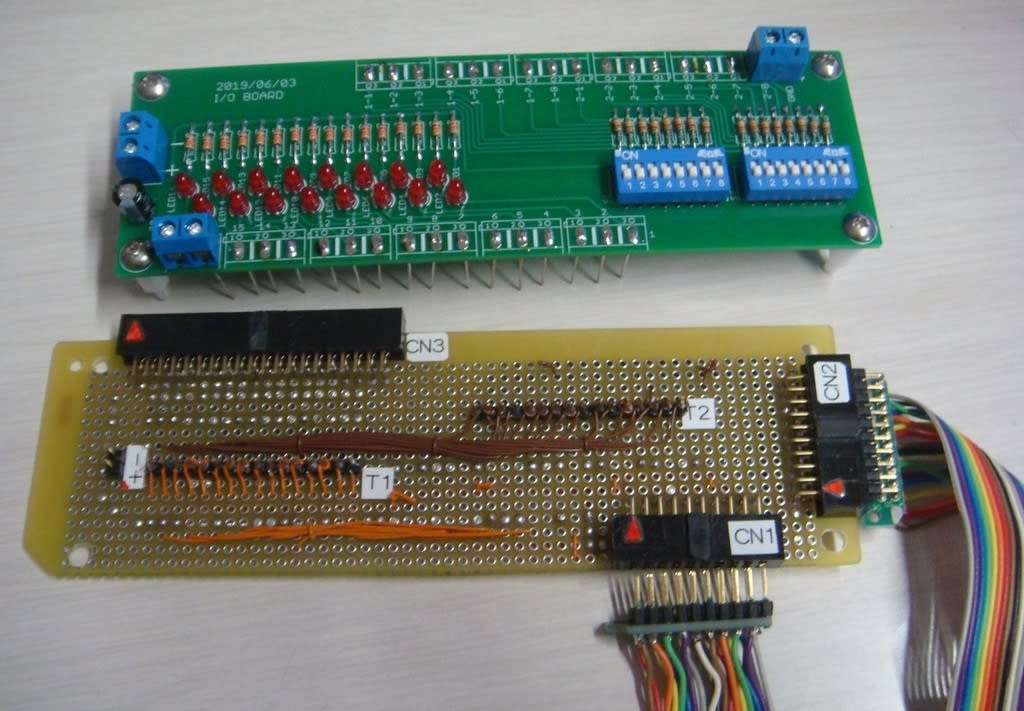

① 20ピン x 2列 の ピンヘッダーに直接 、挿せる

下の増設基板が ↓ こんな感じで

コネクタが3個 追加されている。 この内の左上にある40ピンコネクタを さかさまに使うと、

↓

孫基板として、そのまま(挿すだけで)使う事が出来る。(孫基板が大きすぎて ちょっと怖いが・・・ 20px2列なら、なんとか固定される)

---

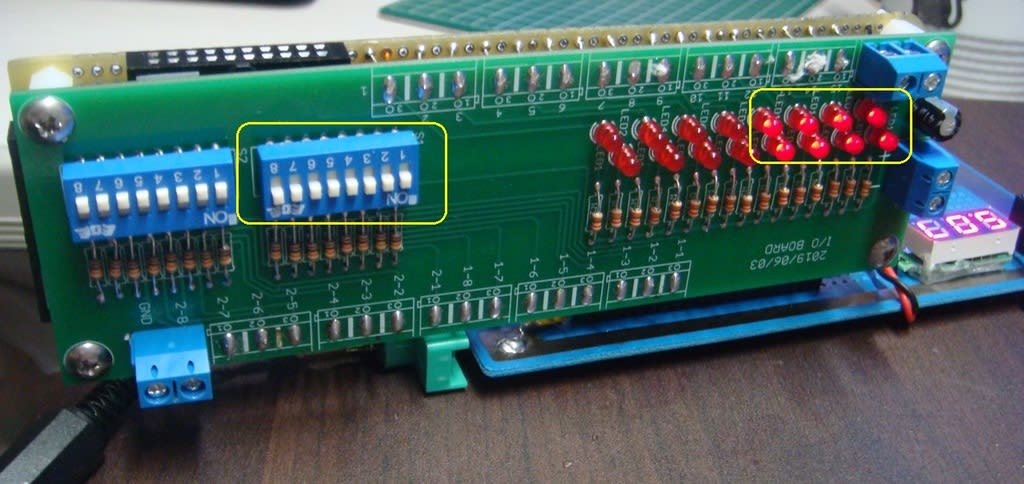

DIPスイッチをすべて ON すれば、A0~A15のアドレスはすべてLowになり、確認LEDは 全て点灯する。 (アドレス 0000h を出力できる)

配線のテストも兼ねて DIPスイッチを ON/OFFし、(対応する)LEDで点灯/消灯の確認を行う。 右側DIPを全てONで、右側LEDが全点灯。

全ビット確認 ⇒ OK (配線は 一発でミスなく OKでした)

ーーーーー

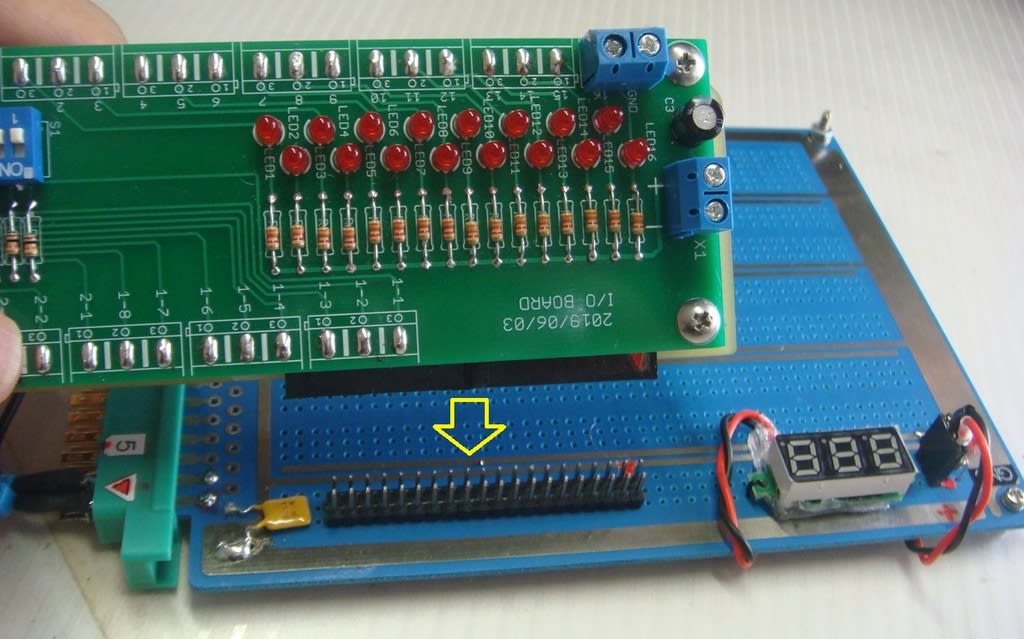

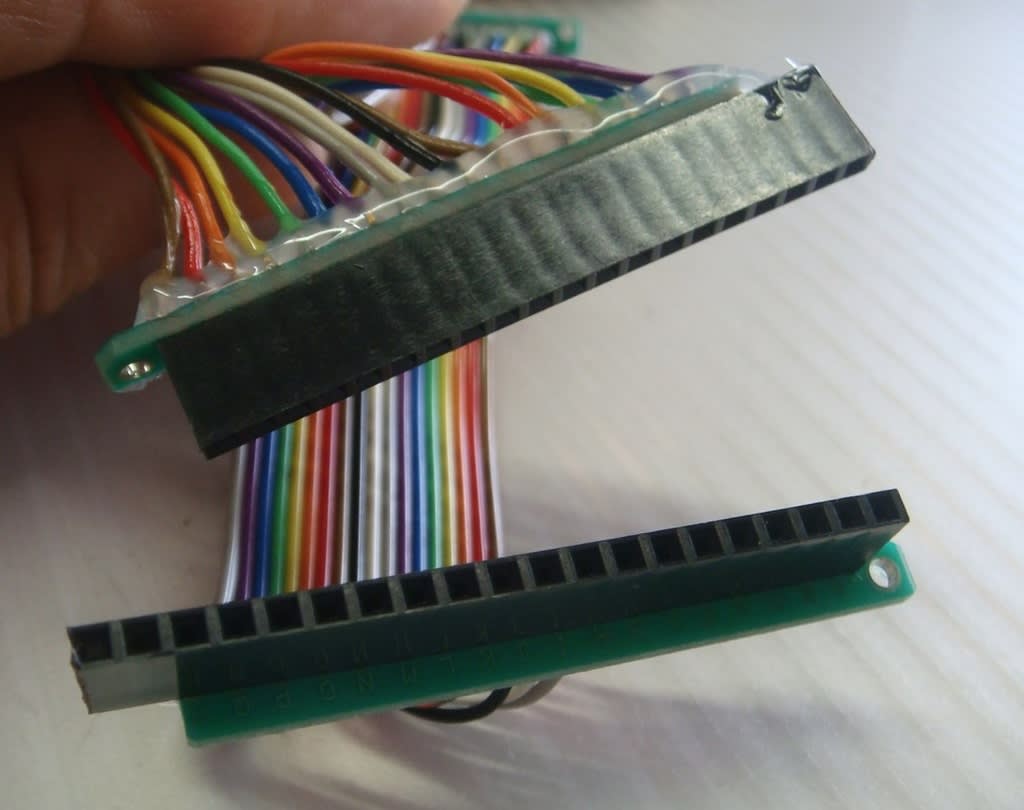

② 20ピン(ヘッダ)ケーブルにて 個別に接続できる

LED側の16ビットと、DIPスイッチ側の16ビットを 個別のケーブルでつなげられるよう、↓

こんなのを作りました。↑

ケーブルの先端は、20ピンのピンソケット(S1モジュール仕様なので、ここに電源も通っている… ので ケーブルをつないだ だけで使える)

19,20番ピンは「空き」にしているので 逆挿ししても壊れない。

こんな感じ↓に、少し離して使える。 (DIPスイッチ操作が楽だし、LEDも見やすい)

ここでは「2つのソケット」を両方 いっしょに挿しているが、

LEDのケーブルと、DIPスイッチのケーブルを 独立させて分けたので、「入力=LED」と「出力=SW」を別々に使える。(片方だけでも使える)

アドレスの向き(MSBとLSBの位置)をまだ決めてはいないが、例えば このスイッチの設定だと(左を上位:MSBとする)、

A55Ah という アドレスをスイッチで出力し、(1010.0101.0101.1010b)

その状態がLEDで確認出来ている。

分かるでしょうか?

(これまで通り ターミナル ブロックでの配線接続も出来ます。 入出力各1bitづつ だけですが)

これで、ターミナル ブロックの配線を いちいち 付けたり、外したりの

作業が要らなくなる。 挿すだけ・・・ 楽ちん・・・

元来、面倒くさがりなもので!

←1000~2000円程度で買える

←1000~2000円程度で買える

5V (小型)2Aで 580円

5V (小型)2Aで 580円 5V 3Aでも 700円

5V 3Aでも 700円