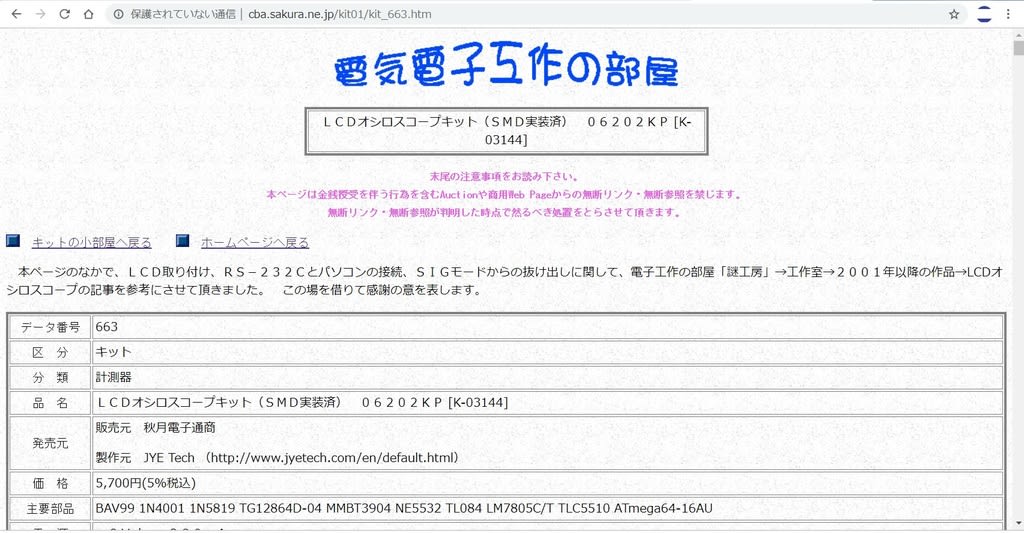

今回、製作している LCDオシロ[06202KP]は、現在も秋月電子で売られている

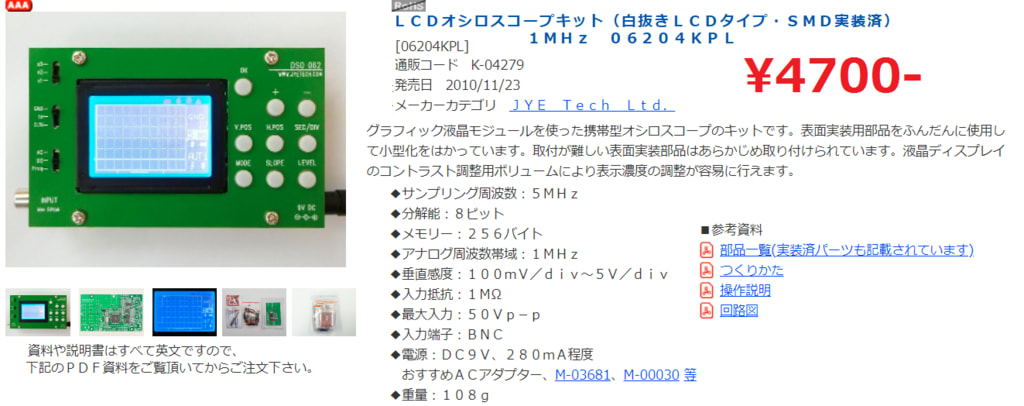

LCDオシロスコープキット[06204KPL] と

見た目こそ そっくりですが、回路が微妙に違っています。

もし、製作の参考にする際は ご注意ください。

現行の 06204KPL(通販コード K-04279)なら ¥4700円で

今でも入手可能です。 オシロスコープとしては「おもちゃ」ですが

簡単に作れるキットとして、製作の良い練習になるでしょう。

さて、電子工作キットを作る際のコツは、

どれでも 大体 同じですので、以下の記事が少しは

参考にはなるかと思います。

一般的によく言われるのが、

◆ ① 背の低い部品から 先に取り付ける。

先に背の高い部品を取り付けてしまうと、低い部品のハンダ付けが難しくなるからです。 これも確かに 一理あるのですが、それだけでは不十分です。

電子工作キットの製作に失敗する人の特徴として、「全部の部品を取り付けてから いきなり電源を入れてしまう」という点が見うけられます。

では どうしたら良いのか? というと、私なら…

◆ ② テスタ等で動作確認できる部分から順に作っていく!

真っ先に必要になってくるのは「電源」部分の回路ですから、今回の場合なら DC9Vの電源を入れ、5Vを作り出す電源回路の周辺から 部品を付けて行きます。 そして、その部分だけで すぐに動作確認を行うのです。

文章だけだと分かり辛いでしょうから、具体的に製作 手順を説明しましょう。

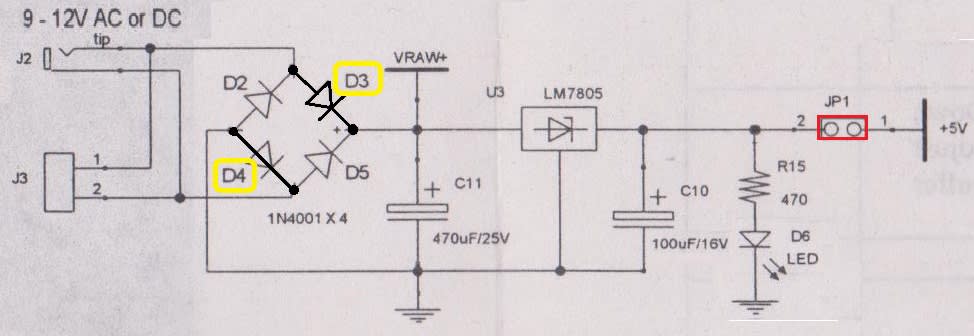

まず、「電源」周辺の回路図が これ ↓ です。

設計がかなり古くて、AC電源でも動作するようダイオードが4個で AC→DC変換させる回路になっています。

ただ、今の時代 トランスを使ってのAC電源など、まず 使う事はないでしょう。

よって、元からダイオードは部品として1個しか入っていませんでした。

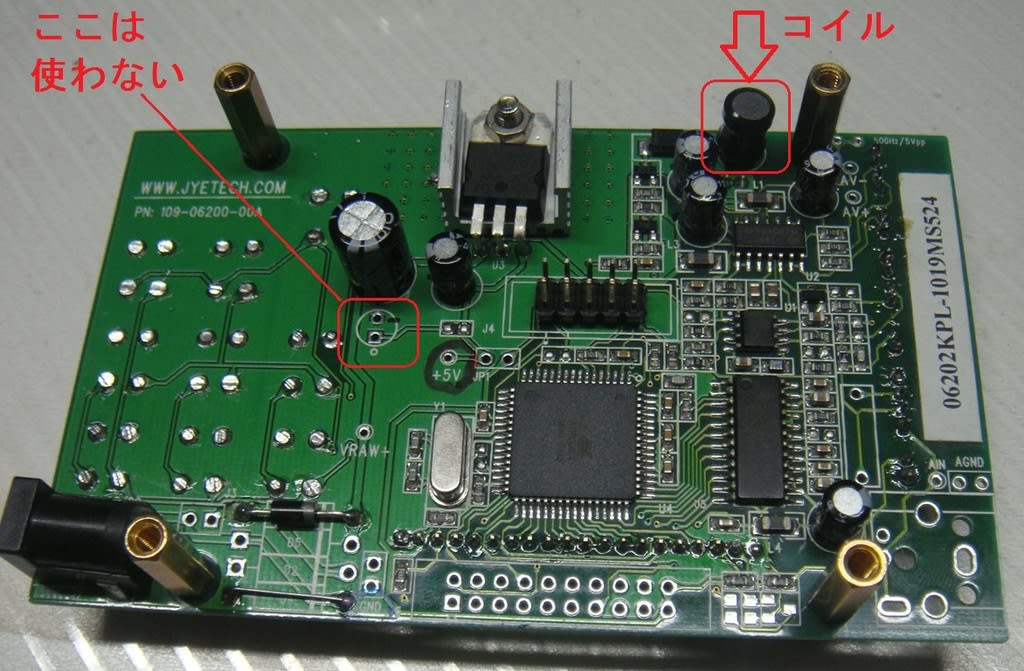

D3にダイオードを取り付け、D4は線でショートさせます。 (D2とD5は部品を実装しません) D3も本来は要らないぐらいですが、逆挿し防止の安全回路としてのみ残しておくようです。

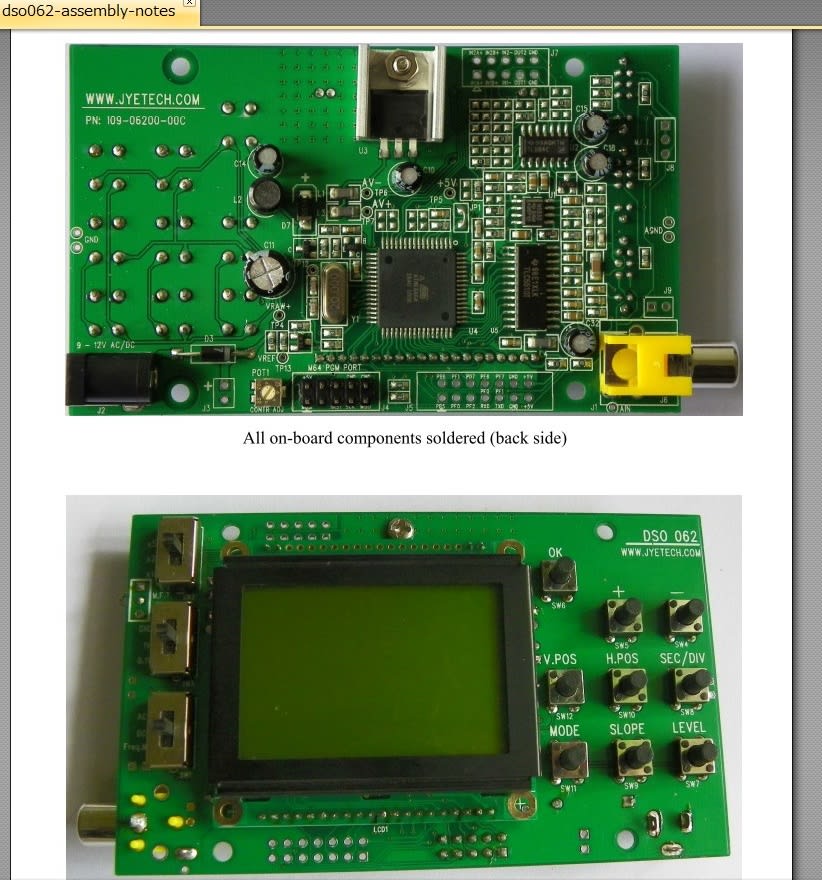

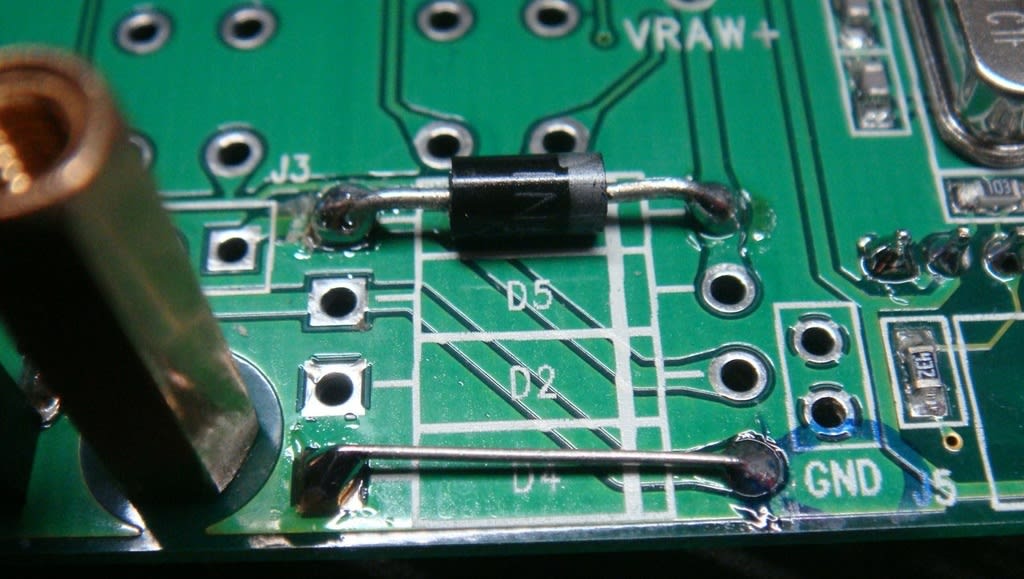

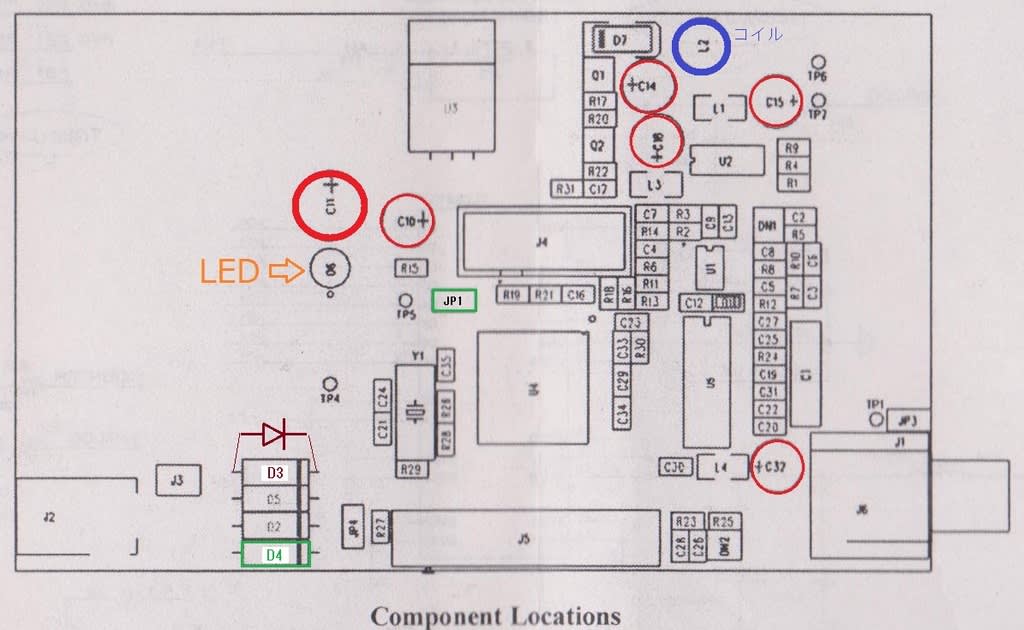

実体写真は、↓ こんな感じ。

次に電解コンデンサの C10、C11 や三端子レギュレータ LM7805を取りつけます。 ここで注意点が1つ。

◆ ③ 極性のある部品は 特に注意して取り付ける事!(マイナスに印)

D3に挿したダイオードもそうですが、プラス/マイナスの極性があり、逆に使うとたいへんな事になります。 ダイオードであれば「動かない」だけですが、電解コンデンサを逆付けすると 運が悪ければ破裂します。

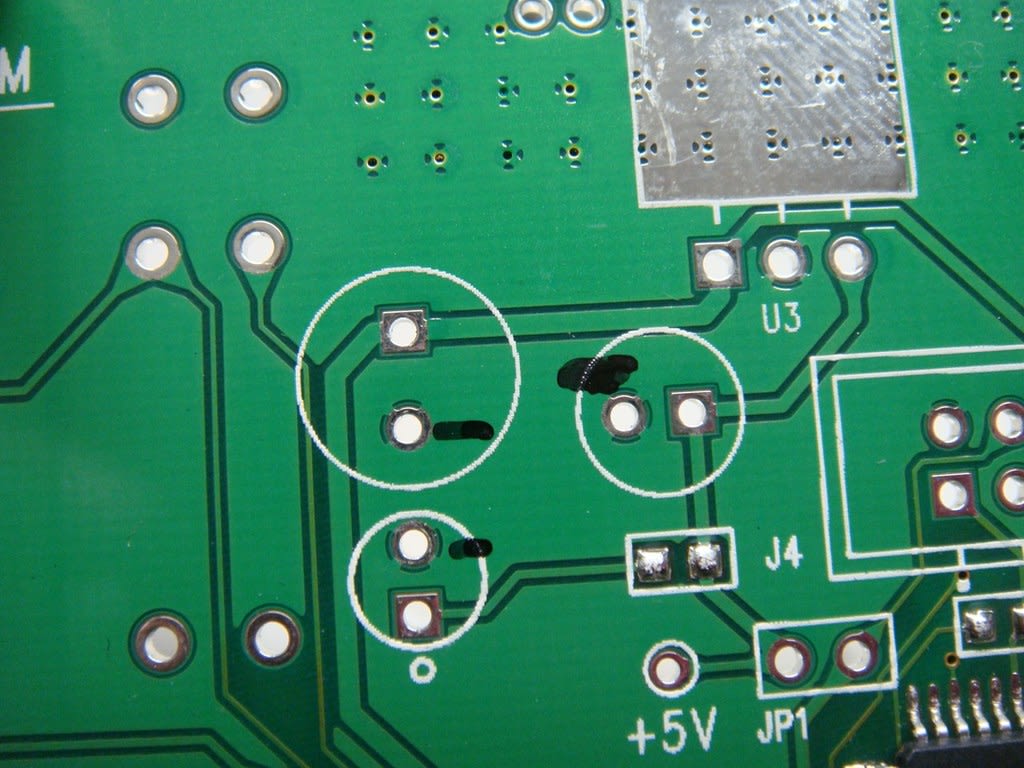

そして、恐ろしいことにこの基板、 電解コンデンサの基板上の取り付け位置にどちらがマイナスなのか書かれていません。 そもそも部品番号もほとんど書かれていない状態です。

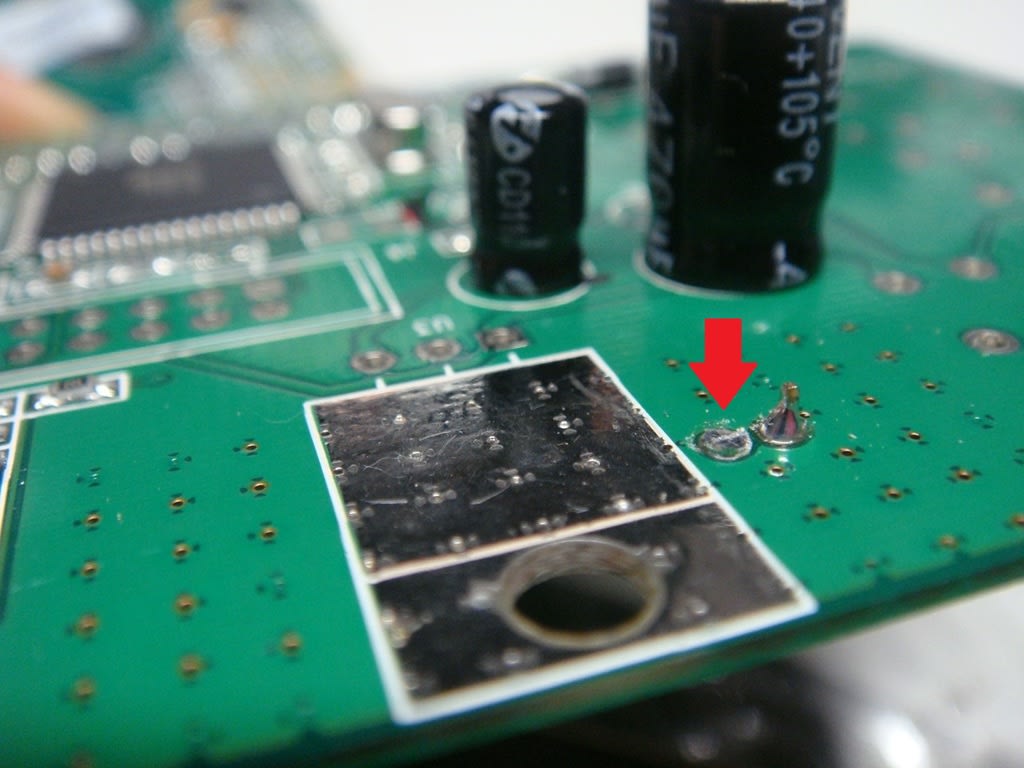

よって、最初に行うべき事は、「マイナス側にマジックで印を付ける」作業が必要です。 こんな ↓ 感じ。

U3の三端子レギュレータが来るであろう位置の 銀色の広い部分(ベタと呼ぶ)が、GND=マイナス側なので、 テスタでここと導通がある方の丸穴に、黒マジックで「線」=マイナスを書いておきます。

◆ ④ 取り付ける部品の位置を 間違えない事!

あまりに当たり前過ぎる 注意事項ですが、本当に恐ろしい事に この基板には部品番号が書かれていない部品が多々あります。 本来なら、緑の下地(レジストという)に、白い文字や線(これをシルクと言います)で C10 等の部品番号が書かれているはずなのだが、この基板には無い! (上の写真参照)

例えば、↑の写真で 白い丸が3つあるが、一番下の丸は電解コンデンサでは無く、LEDのD6らしい。 (しかも使われていない。部品自体が入っていない) 電解コンデンサと同じ大きさのコイルも1個入っていたので、これと付け間違えると たいへんな事になる。

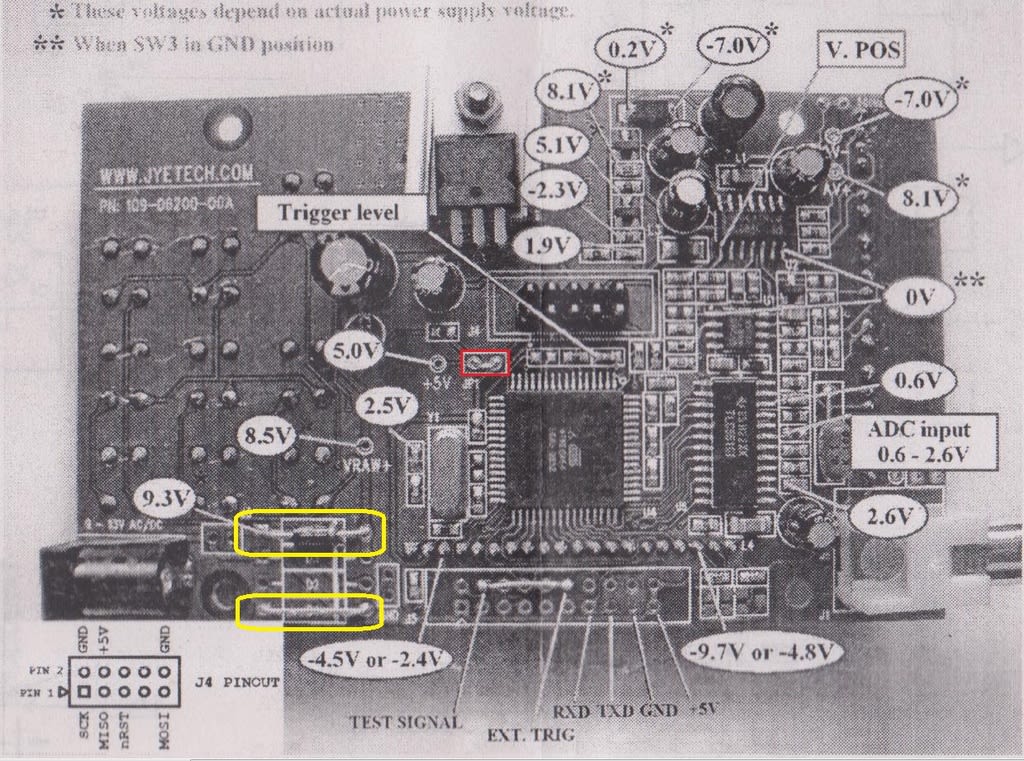

■ 部品の実体配置写真

画像があまり鮮明でない 実体配置の写真があったので、何とかコンデンサの極性の方向も絵で確認できますが、本来はこんな写真を当てにしない方が良いです。 あくまで基本は回路図を見て確認し、テスタで極性を確認してから部品を挿すこと!

間違って電解コンデンサを ↑ これらの位置(コイルの場所等)にハンダ付けしてしまうと、後から取り外そうとしても、大変な手間がかかります。

現在 売られている現行品では、これらが改善されて 部品名が明記されていることを願うばかりです。

◆ ⑤ 取付ける順序をよく考える事!

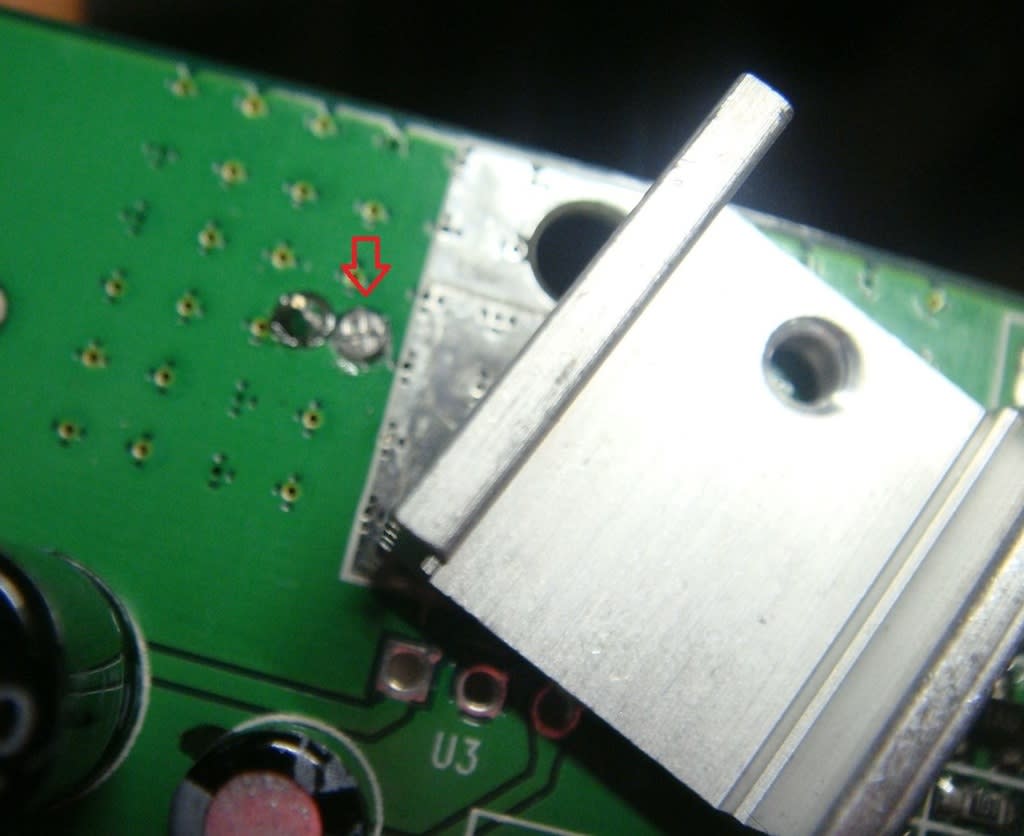

これも当たり前過ぎる 注意なのですが、基板設計のミスで 部品の取り付け順を間違えると 取り付けられなくなる部品も存在します。 そんなのはどうやったら分かるんだ? と思うでしょうが、一番良いのは 前に作った事のある人の説明や記事を(ブログ等を)探すのが一番確実です。

今回のこの基板も、三端子レギュレータの放熱板の下に部品が来ていて、ハンダ付けしたランド ↓(赤い矢印部分)を短く切っておかないと放熱板が取り付けられません。

もし 先に三端子を取り付けてしまうと この部品がハンダ付けすら出来なくなるということです。

(この下に取り付けられるのはLCDへ行く2pのピンヘッダ)

こんなのは事前に予想しようにも予測できないであろうし、完全に部品配置の設計ミスだと思います。 もし 前に作った人の記事を見つけ そこに注意勧告があれば、やっかいな 失敗も避けられます。

先に、インターネットで 製作記事が無いか? ググってみるのも一つの方法でしょう。