木組みと土壁の平屋の家、通称「くろnecoハウス」の竹小舞かきが終了した。そこで、プロの左官Eさんより教えてもらった竹小舞のかき方を紹介する。小舞かきは地域によって使う材料やかき方に大きな違いがある。そのためここで紹介するかき方も一つの例に過ぎない。また、指導して頂いた時間は1日半ほどなので、やり方を誤解したり、独自に変更を加えたりした部分もあることをお断りしておく。

壁の面積は、畳30枚ほどである。このうち1面だけプロにお願いし、残りは素人2名で小舞をかいた。

作業期間は3月13日~6月11日の間に延33日、約55人日である。壁が細かく区切られたり、三角形のところも多かったので、思ったよりも時間がかかってしまった。

材料

・間渡し竹・・・5束、篠竹、群馬県那須産

・小舞竹・・・約3m (通称8尺9尺)×5束、真竹、群馬県産

・麻縄・・・3mm×490m×2ロール、根巻き用

・ステンレス釘・・・25mm、スクリュー

・また釘・・・32mm

・カッター

・差し金

・えんぴつ

・墨壺

・マジック

・インパクトドライバー(直径12mmの木工用ドリル)

・竹用のこぎり

・剪定ばさみ

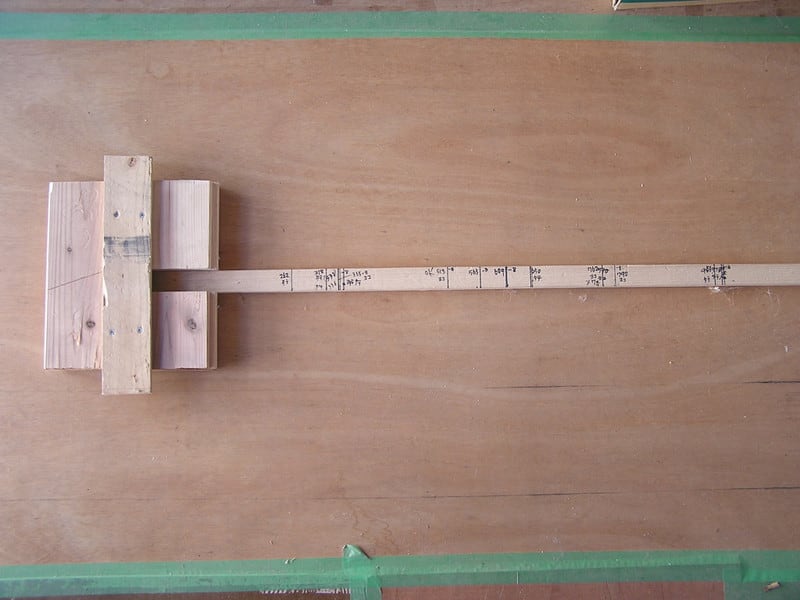

・ジグ(60mm・55mm、12mm深さ、小舞竹長さ)

・手袋

・テーピング(人差し指の第一関節と第二関節の間など)

・S字フック

・ハンガーで作ったフック

・錐

・げんのう

間渡し竹と小舞竹は、雨がかからない風通しのよいところに保管し、ブルーシートなどで密閉しないようにする。濡れたり、蒸れたりするとカビてしまうからである。

麻紐は約1間(180cm)の長さに切り、50本ずつ束ね、真中を麻紐で縛り、引っ掛けられるように輪を作っておく。麻紐を一定の長さに切るには、端材で糸巻きを作り、麻紐をぐるぐる巻き、カッターで切る。麻紐1本の長さが長すぎると、竹の間に紐を通していくのが大変になる。しかし、短すぎると何度も継ぐ必要があるため手間がかかる。また、小舞の端で縛る時、あまり短いと力が入らず締めにくい。20cm以上の余裕があると楽である。麻紐の結び目が小舞竹の上にくると、土がうまく塗れないので、結び目の位置を調整する。

手順

まず、標準的な四角い壁の小舞の書き方を述べる。

(1)間渡し穴を開ける位置に印を付ける

まず、小舞をかく壁に小舞の中心線を引く。今回の貫は柱芯に入っているので、小舞をかく位置は柱芯から貫の厚さ半分だけ片側にずれている。地域によっては貫の位置をずらし、小舞の中心線と一致させるところもあるそうだ。通常、壁土の厚みが薄くなる方が壁の裏面となり、裏面を家の屋外側や押し入れなどの目立たない側にする。そのため、外壁の小舞をかく場合、小舞の中心線は貫の厚さ半分だけ屋外側にずれることになる。

縦竹は中心線の屋外側、横竹は屋内側になる。小舞は屋外側からかいた。貫と貫の間隔は60cmを標準とした。間渡し竹を通す位置は、桁や土台から60mm、貫の上端から60mm、貫の下端から55mm、柱わきから60mm離れたところとする。間渡し竹と間渡し竹の間隔は、30~40cmになるように間渡し竹を追加する。土台のアンカーボルトが邪魔して柱わきから60mmのところに穴が開けられない場合は、120mm離れた位置にする。換気扇やほぞなどが干渉して、間渡し竹を上から下まで一本で通せない時は、貫の位置でずらし、貫と交差しているところを釘で固定する。貫の上下の間渡し穴の位置はジグを貫面に合わせて、中心線と穴の位置を求める。壁の上下(桁、土台など)はまっすぐな棒を貫面に合わせて、写し取り、墨壺で中心線を書き、差し金で穴の位置を求める。

(2)間渡し穴を開ける

間渡し穴は、直径12mmの木工用ドリルで深さ12mmに開ける。穴の中心は、縦の間渡し竹が中心線から6mm屋外側に、横の間渡し竹が中心線から6mm屋内側にずれる。こうすることで小舞をかいた時に縦と横の間渡し竹が中心線上で接するようになる。

無垢の柱や土台を使っている場合、場所によって穴の開けやすさがかなり違うので注意する。穴を深く開け過ぎると、間渡し竹を入れるのが大変になる。また、長さの調整も面倒になる。

また、インパクトドライバーが入らない狭いところは篠竹も入れにくいので、下側は穴を開けず、又釘を左右から打ち込んで固定する。

(3)間渡し穴に間渡し竹を切って入れる

間渡し竹として使う篠竹は使う前に選別と下ごしらえをする。まず、篠竹を見て痛んだり、割れていたり、虫が食っていたりしたものがあったらはじく。篠竹から粉のようなものが出てきたら、虫食いなので使わない。次に、節に付いている皮や枝の切り残しを取り除く。

間渡し竹も小舞竹も大きい壁のものから取っていき、材料の無駄を防ぐ。また、小舞竹は、太くて厚い竹を横竹に、細くて薄い竹を縦竹に使うと壁が厚くならなくてよい。そのため、小舞竹で長い材料を取る場合は、竹の先端側の細い方から切っていくとよい。

間渡し竹は麻紐が結びやすいよう上から5mm、左から5mm(右利きの場合)のところに節がくるように切る。

篠竹が太くて12mmの穴に入らない時は、カッターで削って細くする。

(4)間渡し竹を貫に釘で固定する

篠竹を穴に入れ込んだら、貫と交差している部分を2ヶ所ずつステンレス釘で固定する。曲がっている篠竹は土が厚く塗れるように出っ張らない向きに回転して固定する。竹が割れないよう錐で下穴を開ける。また、下穴の位置は2ヶ所が直線上に並ばないようにずらす。これは一方の釘の位置で竹が割れてももう一方の釘の効きをよくするためである。

(5)小舞竹を適した長さに切る

間渡し竹が済んだら、次に小舞竹を切って用意する。横竹は柱間より6~10mm短くする。これは、地震の横揺れで横竹が押されて土をはがしてしまわないためである。また、隙間があると柱わきの小舞をかく時、麻紐が通しやすい。縦竹は上をぴったりつけた時に下が10~15mm隙間が空く長さに切る。これは、荒壁土を塗った際、曲がっていた竹が伸びて突っ張り土をはがしてしまわないため、土壁が雨で濡れた際、縦竹と土台の間に水が溜まって竹が腐らないようにするためである。

(6)間渡し竹に小舞竹を麻紐で巻きつける

始点の縛り方は間渡し竹の周りに輪を作り、麻紐を下から上に2回通して引っ張って縛る。横小舞をかく時は、真中の間渡し竹から始める。使用する小舞竹は、貫に引っ掛けたS字フックにのせておくと作業がしやすい。紐は千鳥に編んでいく。すなわち、間渡し竹は、斜めに編み、小舞竹はまっすぐ編む。

小舞竹をかいている様子。貫に引っ掛けたS字フックに小舞竹を置いている。

柱と小舞竹の隙間は左右交互に開けていく。一般的には柱との隙間は左右両側を開ける。これは地震の横揺れで壁が歪んだ時に、小舞竹が突っ張って土をはがしてしまわないようにするためである。左右片方ずつ柱に付けるのは、壁の歪みに対して抵抗を持たせるための工夫である。

また、最初と最後、間渡し竹が交差しているところ、貫の上は、二重に編む。凵の字のように間渡し竹は横に編み、小舞竹で上に上がってから斜め下に降りてくる。終点は、二重に編んだ後、最後の小舞竹の上で間渡し竹を一周し、さらにもう一周する時に輪をひねって小さい輪を作り、その中に紐の残りを通して引っ張って留める。紐は3cmほど残して切る。

貫のところは、間渡し竹に沿ってまっすぐに紐を降ろし、貫に打ちつけてある下側の釘のところで、貫と間渡し竹の間に紐を引っ掛ける。ここで引っ掛けると、紐が緩まずに手が離せるので、他の間渡し竹を同じ位置まで編んでいけ、脚立を登ったり降りたりせずにすむ。

縦の小舞竹をかく時は、初めに麻紐を緩めに仮編みしておく。そうすると、縦の小舞竹が支えられ、両手が空くので、ゆっくりと強く締めていくことができる。

竹の癖で小舞竹が出っ張ってしまったところは、麻紐で編んで平らにする。

小舞竹の間隔は人差し指と中指の二本が斜めに入るくらいの間隔にする。通常は30cmの間渡し竹の間に小舞竹を5本入れるが、小舞竹の本数を加減したり、幅の狭い竹や広い竹を組み合わせて間隔を調整する。

貫の下や一番下の横小舞竹は細いものを使うと指が通しやすく、編みやすい。狭いところに麻紐を通すには、ハンガーで作ったフックで引っ掛けて引き出すとよい。フックには100円ショップで売っているばねを付けて腰にぶら下げておくと使いやすい。

その他例外的な処理

貫や床束が邪魔して小舞竹がしばれないところは、ステンレス釘を打って固定する。

縦貫や床束などに横間渡し竹を取り付けるには、面から幅、深さとも12mmの窪みを作って、また釘で固定する。

横の間渡し竹が入らないような横長の壁は、割竹の両端を凸型に加工し、12mmの穴にはめ込む。

貫のない壁の場合、小舞の中心線は、柱の芯と一致する。そのため屋外側と屋内側の壁の厚さはほぼ同じになる。

小庇などとの取り合いで、片側からしか塗れない壁がある場合は、屋内側を縦竹にして小舞をかく。

三角形や台形などの放射状に小舞をかく必要がある壁は、竹の長さや位置が複雑になるため、あらかじめベニヤ板などに原寸で形を写し、その上で検討する。基本は、間渡し竹を放射状に数本取り付け、その間を長さの違う小舞竹でうめていく。

スリーブなど円形になっている部分は、スリーブの周りの小舞竹同士を麻紐で編んで固定する。

参考文献

『左官超実用テクニック読本』 p29

『日本の壁―鏝は生きている』 p47-51

※紐は藁縄。編み方は千鳥でない。違いは多いが、とても参考になる。