MSN 産経ニュース「芥川作家が受けた理不尽パワハラ」より

津村記久子の応援歌(3)

パワハラ、自死…ロスジェネ世代の叫びは実体験 2012.5.30

by 石野伸子 (産経新聞編集局編集委員)

津村記久子(34)・・・・・・・大谷大学文学部国際文化学科・・・・在学中に小説を書き始めた。

・・・・・・・・・もともと書くことは好きだった。・・・・・・・・・大学に通うようになって再び本に親しみ、小説をちゃんと書いてみようと挑戦したという。

ここらあたりまでは、本好きの少女の延長のような感じだろうか。書くことが職業になると想像していなかったようで、卒業をひかえて就職活動にいそしんでいる。・・・・・日本は「失われた10年」のただ中・・・・就職戦線は超氷河期・・・・・。津村も40社近いところに就活をし、希望だった印刷系の会社に入った。

しかし、神様は書くための試練を与えたのかもしれない。

・・・・・・・そこで、どえらい上司に遭遇してしまう。津村は新卒で入った会社を9カ月で退職する挫折を味わうことになる。

パワーハラスメント、いわゆるパワハラ。

後に「群像」(2007年1月号)に発表した「十二月の窓辺」は、その実体験をリアルに描いた作品だ。芥川賞受賞作となった単行本「ポトスライムの舟」(2009年・講談社)の中に収められている。

大きな印刷会社の支社につとめているツガワが主人公。・・・・・直属の上司には理不尽な難癖をつけられる・・・・・・高圧的な態度に“すいません”を繰り返すしかない。あるとき、決定的な出来事が起こる。取引先の大事なフィルムが見当たらず、ツガワが紛失したとして責められる。

「すみませんじゃないわよ! こんな取り返しのつかないことをしてどうやって責任取んの!

「すみません以外になんか言うことあんじゃないのっ! 何とか言えよ! あんたなんかやめればいいのに。ねえ、やめれば? やめるべきよ、稼いでいる金のぶん働かないんだったらやめれば?」

「まともにはたらく五感は聴覚だけになり、自分が存在しているのかしていないのかすらあいまいになっていく」無力感がこれでもかと描かれる。結局、騒動の発端は営業マンの手違いだったことが判明するが、そのときの上司の態度にもツガワは反撃できない。

「もお、C君、そんなのだめじゃないのお。今のツガワの顔、写メって見せてあげたいー。まっさおよ。もー、笑える」

「ま、あんたも悪いのよ。来たフィルムのチェックリストあったでしょう、あれをちゃんと書いてないから」

どこまでも理不尽な言葉を浴びせてくる上司への激しい憎悪。まともに立ち向かえない自身への嫌悪感。自暴自棄の自死計画を実行しなかったのは、ほんのちょっとした偶然に過ぎない。

「あれはある程度まで事実です。このままいたらえらいことになると思ってやめました」というが、同時に「もう二度と仕事はできないんじゃないか」というほどのダメージも受けた。しかし、立ち止まらないのがこの人の力だ。

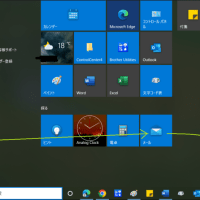

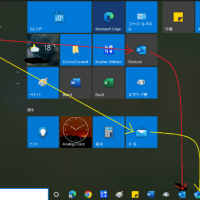

雇用能力開発機構・・・・パソコンを習い・・・・ハローワークで現在勤めている会社を見つけた。

安定した職場をえて、津村が始めたのは再び小説を書くこと。2004年、26歳。大学時代に書いたものを5カ月かけてリライトし、「小説すばる新人賞」に応募したら三次選考まで残った。・・・・・・・・

そして翌2005年、「マンイーター」で第21回太宰治賞受賞。「君は永遠にそいつらより若い」と改題され筑摩書房から出版され、作家デビューを果たした。

以後、2009年に第140回芥川賞を受賞するまで、発表した作品は次々、文学賞の対象になっている。

「カソウスキの行方」(第138回芥川賞候補)、「婚礼、葬礼、その他」(第139回芥川賞候補)、「ミュージック・ブレス・ユー!!」(第30回野間文芸賞受賞)。

順調な歩み。しかし、津村は決して仕事を手放そうとせず、作家と会社心という二足のわらじをはき続けるのだ。

---------------------------------------------------------------------------

赤文字の部分は そっくりな場面が 半年で辞めたクリニックで体験した。

アンダーラインの部分の気持ちも すっごくよくわかる。

似た体験を 続けて二か所でした私は、思い出すたび

あそこから抜けられて本当に良かったと しみじみ思う。

今の職場にも不満はいろいろある。

しかし あんなひどい体験をした後なら

多少のことは 耐えられる範囲だし

今の職場を与えられている事は 本当に恵みであり感謝している。

津村記久子の応援歌(3)

パワハラ、自死…ロスジェネ世代の叫びは実体験 2012.5.30

by 石野伸子 (産経新聞編集局編集委員)

津村記久子(34)・・・・・・・大谷大学文学部国際文化学科・・・・在学中に小説を書き始めた。

・・・・・・・・・もともと書くことは好きだった。・・・・・・・・・大学に通うようになって再び本に親しみ、小説をちゃんと書いてみようと挑戦したという。

ここらあたりまでは、本好きの少女の延長のような感じだろうか。書くことが職業になると想像していなかったようで、卒業をひかえて就職活動にいそしんでいる。・・・・・日本は「失われた10年」のただ中・・・・就職戦線は超氷河期・・・・・。津村も40社近いところに就活をし、希望だった印刷系の会社に入った。

しかし、神様は書くための試練を与えたのかもしれない。

・・・・・・・そこで、どえらい上司に遭遇してしまう。津村は新卒で入った会社を9カ月で退職する挫折を味わうことになる。

パワーハラスメント、いわゆるパワハラ。

後に「群像」(2007年1月号)に発表した「十二月の窓辺」は、その実体験をリアルに描いた作品だ。芥川賞受賞作となった単行本「ポトスライムの舟」(2009年・講談社)の中に収められている。

大きな印刷会社の支社につとめているツガワが主人公。・・・・・直属の上司には理不尽な難癖をつけられる・・・・・・高圧的な態度に“すいません”を繰り返すしかない。あるとき、決定的な出来事が起こる。取引先の大事なフィルムが見当たらず、ツガワが紛失したとして責められる。

「すみませんじゃないわよ! こんな取り返しのつかないことをしてどうやって責任取んの!

「すみません以外になんか言うことあんじゃないのっ! 何とか言えよ! あんたなんかやめればいいのに。ねえ、やめれば? やめるべきよ、稼いでいる金のぶん働かないんだったらやめれば?」

「まともにはたらく五感は聴覚だけになり、自分が存在しているのかしていないのかすらあいまいになっていく」無力感がこれでもかと描かれる。結局、騒動の発端は営業マンの手違いだったことが判明するが、そのときの上司の態度にもツガワは反撃できない。

「もお、C君、そんなのだめじゃないのお。今のツガワの顔、写メって見せてあげたいー。まっさおよ。もー、笑える」

「ま、あんたも悪いのよ。来たフィルムのチェックリストあったでしょう、あれをちゃんと書いてないから」

どこまでも理不尽な言葉を浴びせてくる上司への激しい憎悪。まともに立ち向かえない自身への嫌悪感。自暴自棄の自死計画を実行しなかったのは、ほんのちょっとした偶然に過ぎない。

「あれはある程度まで事実です。このままいたらえらいことになると思ってやめました」というが、同時に「もう二度と仕事はできないんじゃないか」というほどのダメージも受けた。しかし、立ち止まらないのがこの人の力だ。

雇用能力開発機構・・・・パソコンを習い・・・・ハローワークで現在勤めている会社を見つけた。

安定した職場をえて、津村が始めたのは再び小説を書くこと。2004年、26歳。大学時代に書いたものを5カ月かけてリライトし、「小説すばる新人賞」に応募したら三次選考まで残った。・・・・・・・・

そして翌2005年、「マンイーター」で第21回太宰治賞受賞。「君は永遠にそいつらより若い」と改題され筑摩書房から出版され、作家デビューを果たした。

以後、2009年に第140回芥川賞を受賞するまで、発表した作品は次々、文学賞の対象になっている。

「カソウスキの行方」(第138回芥川賞候補)、「婚礼、葬礼、その他」(第139回芥川賞候補)、「ミュージック・ブレス・ユー!!」(第30回野間文芸賞受賞)。

順調な歩み。しかし、津村は決して仕事を手放そうとせず、作家と会社心という二足のわらじをはき続けるのだ。

---------------------------------------------------------------------------

赤文字の部分は そっくりな場面が 半年で辞めたクリニックで体験した。

アンダーラインの部分の気持ちも すっごくよくわかる。

似た体験を 続けて二か所でした私は、思い出すたび

あそこから抜けられて本当に良かったと しみじみ思う。

今の職場にも不満はいろいろある。

しかし あんなひどい体験をした後なら

多少のことは 耐えられる範囲だし

今の職場を与えられている事は 本当に恵みであり感謝している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます