【昭和初期までの來々軒】

明治43年に誕生したとされる來々軒だが、大正昭和初期の時代には、どんな店だったのだろうか。それまでの中華料理店と違い、大衆向けの、ラーメン専門あるいはラーメンに重きを置いたラーメン店だったのだろうか。

來々軒二代目・尾崎新一氏の人物像に触れている本がある。「淺草経済学」である。ここで引用するには別の意図もあるのだが。

『殊に(注・尾崎貫一氏の子)尾崎新一君が太つ腹で宣傳と言ふことには。金銭を度外視して、徹底的に断行したものである。だから震災直後と雖(いえど)も、昔賣りこんだ看板を益々光輝あらしめ、人氣の焦點となつてゐたものだつた。新一君は早稲田の商科出身で、頭腦もよし、商賣にひどく熱心でもあつかたから、将來愈々(いよいよ)發展の可能性を持つていたものだが、しかし、昭和の御代に這入ると間もなく、他界の人となつて終つた。全く惜しむべき人物の一人であつた』。

このように、人柄にも触れ、既に亡くなったことなども書かれていることからして、この著者はおそらく新一氏に会っているのではと推測される。この本の内容についての信頼性・信ぴょう性を疑問視することもあるかも知れないが、少なくとも当時の浅草界隈の、支那料理店事情には精通していたのではないかと、私は考えている。

さて、「ラーメン物語」ではいくつかの書籍から引用しそれを紹介しているが、そこには紹介されていない、次の記録がもっとも端的に大正時代の來々軒を表していると思う。1918(大正七)年に書かれた「三府及近郊名所名物案内」[59]の一節である。

『來來軒の支那料理は天下一品

浅草公園程見世物でも飲食店でも多い處(ところ)は三府に言ふに及ばず、東洋随一澤(たく)山であろう その浅草公園での名物は支那料理で名高い來々軒である、電車仲町停留場から公園瓢箪池への近道で新畑町の角店だが、同じ支那料理でもよくあヽ繁昌したものだ、二階でも下でもいつも客が一杯で中々寄り付けない様で、此の繁昌するのを研究して見ると尤(もっと)もと思われる、客が入るとすぐとお茶としうまい、を出す そこで料理が、わんたんでも、そばでも頗(すこぶ)るおいしい その上に値が極めて安い 何しろ支那料理として開業されたのは此の店が東京で元祖であつて勉強する事は驚く様である 慥(たしか)に東京名物である事を保證する。』

まさに大繁盛で、東京名物と保証する、とまで書かれている。これを読む限りは、シューマイなどを提供している東京の支那料理店の元祖、なのだが、先に書いたように、東京にはすでにいくつかの支那料理店があったし、後述するが千束にあった「中華樓」は來々軒創業以前に同じ品書きで営業していたのだ。著者が何をもって、此処で“元祖”としたのか分からない。ただ、來々軒は支那料理店であることは確かである。

次に1932(昭和七)年刊の「三都食べある記」[60]。これは「ラーメン物語」でも一部紹介[61]されている。

『一四、支那料理屋めぐり

東京には有名な支那料理屋が、大きな支那料理屋が、堂々たる支那料理屋が、美味しい支那料理屋が、有餘(ありあま)るほどその店舗を構へて居た。「安くて美味しい支那料理」と云うことで、東京生活の大衆に、強く呼びかけて居ると共に、東京の味覺人も、「安くて美味しい支那料理」に、無条件に傾倒して居るらしかつた。

北島町の偕樂園とか、日比谷の山水樓とか、虎ノ門の晩翠軒とか、麹町と神田と新宿の寶亭とか、芝の雅叙園とか、上野の翠松園とか、日本橋の濱のやとか、香蘭亭とか、牛込の陶々亭とか、銀座の上海亭とか、小石川の不二とか、浅草の五十番とか、來々軒とか、神田の第一中華樓とか、赤坂のもみぢとか、築地の芳蘭亭とか、ちょっと思ひ起したゞけでも、相當に知られた支那料理店は、十指に餘るほど存在して居た。(略)

一五、北京廣東上海の味

支那料理の大衆的普及と云ふことでは、浅草の來々軒が、腰掛式の簡易な構へであり、安價専一であるだけに、それぞれ一般に呼びかける力が大きかつた。「支那料理は安くて美味く、腹一杯になる」と云ふことを、街頭に進出して宣傳したのは、來々軒の大きな業績であると共に、大きな成功であつた。

今、東京の各區や、場末や、隣接郊外地の賑やかな町で、狭くて小さい構へながらも、支那料理を看板にして居る店は、多く此の來々軒の系統らしかつた。(略) 堂々たる偕樂園、數奇を盡した雅叙園、脂粉の香の漂ふもみぢ、支那式の翠松園、民衆的の來々軒、日本風の陶々亭と云つた風に、その機構の上に異動を見せて居るのも。支那料理の奔放性の反映として、面白いことに眺められた。」

來々軒は他の支那料理店とともに列記されているが、注目すべきは「安くて美味しく腹一杯になる」と支那料理を宣伝した來々軒の功績で、その結果「民衆的」な支那料理店は当時爆発的に増加し始めた、ということであろう。來々軒は、來々軒以降東京に誕生した支那料理店に相当な影響を与えたということが分かる。「ラーメン物語」では來々軒の繁盛振りを見て、同じ浅草で中華料理店を始めた人の話も記されている。ただしこの本には來々軒以前に創業した“支那そば専門店”「中華樓」(後述)のことが一切書かれていない。その理由は今となっては誰も解き明かすことは出来ないが。

先ほど「爆発的に増加」と書いたが、関東大震災以降、浅草では一旦ブームは落ち着いたようである。しかし、「ラーメン物語」では、増加した証拠として『昭和三年四月には「支那製造卸組合」が発足している』と書き『それまでのようにそれぞれの店が自分のところで麺を製造していたのでは到底間に合わなくなり、急増した需要に応じるため専門の製麺業者が必要になり作られ組合までできたというわけである』と記している。

「最新東京案内」では明治末期、支那料理店一覧の紹介は僅か三店に留まっている。三店、というのが正確ではないだろうが、それほど多くないことは容易に想像できる。しかし、昭和8年に編纂された浅草区史によれば[62]、『浅草区内関係重要物産同業準則組合(注・同業者の組織)』の中に『東京支那料理業 田島町[63]86 平井理 886人』の記載が見える。組合長もまた浅草の方であるが、明治末期に3店、昭和八年には886店というのは、かなりの増加の勢いではないか。

参考まで。「三都食べある記」で記された支那料理店のうち、現存するのは雅叙園と「日比谷の山水樓」だけではなかろうか。

雅叙園は都内に在住していればご存じであろう。芝浦で開業したのが1928(昭和3)年のこと。公式サイトから引用すれば『ホテル雅叙園東京の前身の目黒雅叙園のルーツは、創業者・細川力蔵[64]が、東京 芝浦にあった自宅を改築した純日本式料亭「芝浦雅叙園」。 創業当時は、日本料理に加えて北京料理メインとし、お客様に本物の味を提供することにとことんこだわった高級料亭』だった。『料理の味はもちろん、お客様に目でも楽しんでいただきたいと考え、芸術家たちに描かせた壁画や天井画、彫刻などで館内の装飾を施しました。豪華絢爛な東洋一の美術の殿堂はこうして誕生』し、その様は昭和の竜宮城とも称された。

「日比谷の山水樓」。日比谷にあった店はとうに閉めてしまっているが、現在、山梨の小淵沢にて営業している。店の餃子を販売している、過去に発行された店の案内によれば、広島県出身の宮田武義という人が、勤めていた外務省を辞めて、日比谷の山勘横丁(現在の有楽町一丁目8番あたり[65])に開いた広東料理店で、大正11年に広東に渡り料理人を連れ帰って開業した、とある。

來々軒の記録を続けよう。1929(昭和4)年発行の「東京名物 食べある記」[66] 。來々軒は『淺草味覺極樂』のなかでこう記されている。

『來々軒 區割整理を終わつて相不變(あいかわらず)未覺神経と嗅覺神経が交錯して混沌として押すなヽと来る客に混沌たる支那料理を食べさせてゐる』。ちなみに『五十番』は『少女給の無作法さを賣物と考へてゐるのは考へ物だ』と手厳しい。

ちなみにこの本の中には「丸ビル丸菱食堂」の項に、「支那ランチは甲乙」があって、その構成は『シューマイ五個に肉団子七個、豚の肉切れ一個、青豆五個の汁椀、ごはんつき。まづ汁椀はスープの積りだそうだが評する価値はない」と書かれている。さらに『北京料理 晩翠軒 東京市芝區琴平町・・・』と、誌面一面全面を使って広告が出されている。昭和初期には東京のあちこちで中華料理を食べさせる店があったことの証である。

しかし、この頃の本は、表現が良く分からない。混沌たる支那料理ってどんな味なのか? それに五十番や丸ビル食堂以外にもキツイ評価を結構している。今読む分には面白いとは思うが。

また、喜劇俳優の古川ロッパ氏の食べある記「悲食記」[67]では『十二階があったころの浅草といえば震災前のこと(中略)。中学生だった僕は(中略)はじめて『來來軒』のチャーシュウウワンタンメン(叉焼雲吞麺)というのを喰って、ああ、なんたる美味だ、と驚嘆した』とある。

もう一点、紹介しておこう。「大東京うまいもの食べある記 昭八年版」[68]である。『八 浅草公園界隈』の中で浅草界隈の中華料理店を紹介している。

雷門付近、では「サリーレストラント、たしか元は ちんや食堂 といったところで、堂々たる構へで西洋料理、支那料理もあります」。

仲店通り、では「支那料理新京 新築三階建ての堂々たる、この辺での高級支那料理屋」

区役所通り以西六区まで では、「上海亭 銀座の支店で浅草でも相当古い存在になり、浅草でやや高級な支那料理を手軽に食べるには、ここらが一番相応しいので、相変わらず繁盛しております。定食一圓、一圓五十銭」。

「支那料理 五十番」の名も見える。『安いとうまいとで、すっかり売り込みましたが』などとある。

さて、来々軒。『寿司屋横丁の二つ目右側角店。支那蕎麦で売り込んだ古い店で五十番、上海亭のなかったころ、いや支那料理が今日のように普及せず、珍しかった自分から評判だった家(うち)です』とある。

ほかに「赤い小田原提灯を軒に沢山吊るした支那料理 榮樂」、「六区池の端付近 弥生亭 西支料理」といった記載がある。

このあたりまでは「ラーメン物語」でも一部引用されているが、最終ページに近い「補遺」の項目にこんな記載があった。非常に興味深い記載である。なお、補遺(ほい)とは補足、といった意味合いである。

『補遺 支那料理一瞥

大衆的な一品支那料理は日本橋八重洲口の珍満、それから浅草、上野の五十番、淺草日本館前の來々軒等はむしろ支那そばが有名ですが(略)』

これは「大衆的な一品料理は八重洲口の珍満が有名だ。上野・浅草の五十番と來々軒などは大衆一品料理もあるけれど、むしろ支那そばが知られている」というように解釈できる。

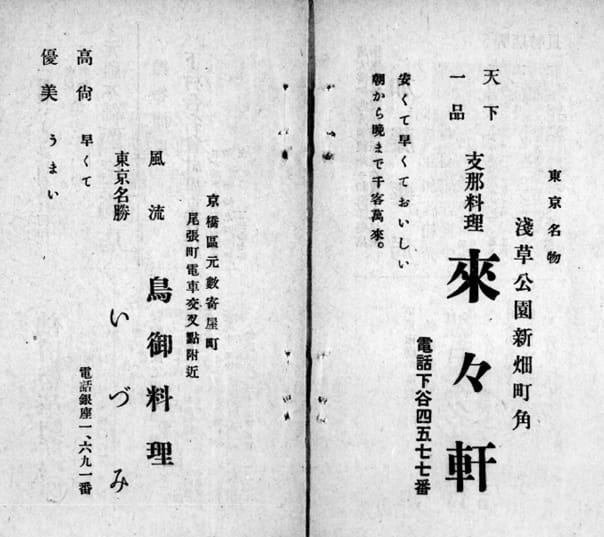

(『三府及近郊名所名物案内』に掲載された來々軒の広告)

【昭和初期にして「昔の面影がなくなった」?來々軒】

來々軒を肯定的に表現するものばかりではない。1930(昭和5)年に書かれた「淺草底流記」[69]の中、これは「ベスト オブ ラーメン」にも一部記載があるのだが、「4・舌端をゆくもの 食ひ物屋」の項を見てみよう。この頃の浅草の様子を興味深く表現しているので、少々長くなるが引用してみる。

『飲食店の多いことは、全市[70]を通じて淺草が第一位を占めてゐるが、まつたくどの小路を抜けて見ても、殆んど軒並飲食店である。そしてこれ等飲食店の新らしい傾向は、飲むこと食ふことが電光石火になつたことである。静かに食事を樂しむとか。氣分を味はふなどゝ言つた食ひ物屋は無くなつてしまつた。どこへ入つて見ても、みんな仕事のやうに、テキパキと箸を運んで、食ひ物を口の中へ投(ほう)り込んでゐる。飲食は、機械に油を差すこと以外を意味しないのである。これは一面に寂しいことではあるが、又一面に、淡い「氣分」の中に浸つてゐること容(ゆる)さない、そしてそんな人間を無くして行くところの「時代の動き」は、どうもこれを肯(うなづ)くより致し方がな

い』

『世を挙げて安にして直なるものに流れてゆく。(中略)多くの飲食店が皆簡單に腰を掛けて食べられる食堂を作る。一寸下駄を脱ぐのも億劫である。靴の紐を解くのは尚更のことだ。テンポ、テンポ、めまぐるしいテンポ。近代人の神経のキザミ。(中略)飲食店の著しい盛衰と變化(へんか)とは、明らかに高い代価を拂ったり、長く待たされることを喜ぶやうな種類の客の無くなつたことを雄弁に物語つてゐる。(中略)民衆は唯うまいといふ事の外に手輕と安價と迅速とを要求して止まない。そして味覺堕地獄。機械的に貪り食ふ、投り込む、詰め込むのである。

此の民衆の慌ただしい氣持に逆らはないやうに努めて行く店が繁昌するのである。來々軒より五十番へ、三角より須田町食堂へ、と繁昌の中心激しく移動しいてゐる』

浅草の飲食店の多さ、そして人々は食事を楽しむというよりただ急いで口の中に入れている。それはその当時の時代の動きで、安直の方向へと流れていく。飲食店はその要求に応えようと、簡便な店にしようとし、そしてその客の気持ちに逆らわないようにしている店こそが繁昌する。だから來々軒より五十番へと客は流れていくのだ----まるで現代の我々ではないか。繁盛店の中心は今でいうファストフードのようである。

時代の流れに乗れない來々軒は客を奪われたのだ、と著者は書いた。そしてこう続ける。

『支那料理「五十番」の猛烈な繁盛振りはどうだ。安くてうまい・こゝは何でも分量が多い。二階の座敷が好きだつたが、どうも此頃は扱ひが惡くなつた。ちとお値段は張るが、その點(てん)では筋向かひの「上海亭」の方がよろしい。「來々軒」は昔の繁盛をしのぶよすがもない。流行の犠牲、氣の毒である』。

何とも、という感じである。創業して二十年、來々軒は昭和の初めにはもう「昔の繁盛ぶりは面影もない」とまで書かれている。これについて「ベスト オブ ラーメン」は『年長者が口をそろえて古き良き時代と懐かしむ昭和初期にして早くも、今日と同様の“流行→大衆化→味の堕落”の図式が見られるのだ』と書いている。後述する「淺草経済学」でもあるように、昭和の初めごろには、浅草の支那料理人気店は、來々軒から五十番へと移っていたようである。

またこの頃は「簡易食堂」が全盛、とも書かれている。簡易食堂は『何れもシナビタがま口を握つて大威張りで入れる』、今でいう大衆食堂のようなものだろう。『公園劇場前の「須田町食堂。舊(注・旧)淺草公園入口の「三友軒」。帝京座並びの「巴バー」。仲見世横の「辰巳食堂。何れも同じタチの食堂である。西洋料理、支那料理、日本料理、鮨、何でも出来るのである』とあり、いわゆる何でもアリの食堂だったことが分かるし、当時、中華料理店のみならず、中華料理が広く庶民の口に入っていたことが窺える。

もう一冊。また「淺草経済学」である。「(四)淺草に於ける支那料理店」、の項には次のような記述がある。

まず、当時、『淺草に於ける支那料理店は、大小合わせて數什軒の多き達して』いた。そして代表的なものとして『淺草の支那料理中で、高級を標榜し、自らを第一流を以って任ずる店は、震災直後に出来た上海亭』だとする。さらに『新仲見世通りの五十番、上野公園前の五十番、それは何人もはつきり知るであらう。それ程、五十番は積極的で、賣名的に成功してゐる』のだ。さらに著者は浅草、上野に来た人が支那料理をたべようとすればまずは五十番が浮かぶ、と書いた。そして來々軒は『震災前來々軒が、恰(こう)もかうした力強さを持つてゐた。「淺草へ行けば來々軒だ」と朝出る時に既に心の準備を整へて来る者が數限りなくあつたものだ』と書かれている。ここでも來々軒は全盛期を過ぎたような書かれぶりである。ちなみに五十番は大正12年12月に開業したとある。來々軒より10年以上も後の開業であるが『其の淺い日にも拘わらず名實共に、人気の中心となり、如何なる日でも千人内外の客を入れてゐる』のだそうだ。

さらに著者はこう続ける。『廣小路[71]の有田ドラツクの横町を這入つた處の右側にある「榮樂」』という店についてであるが、『「榮樂」は大衆的な支那料理屋で、どちらかと言ふと、支那そば屋式な家である。夜明かしの店ではないが、大衆的な支那そば式の家としては、公園劇場前に、東亭と言ふのがあり、ちんや横町を更らに横に曲ると、八州亭があり、昭和座横には三昭がある。が、しかし、此の種の家は、他にも無數にある。ちんやの洋食部が、支那料理を始めたのは昭和二年頃・・・』。

ここでも注目したいのは、著者が「支那料理屋」と「支那そば屋式」(注・「屋式」ではなく「支那そば屋・式」)を区別して書いていることである。來々軒はあくまで「支那料理屋」なのだが、榮樂なる店は「支那そば屋・式な家(うち)」である。さらに大衆的な支那そば式の店として八州亭、三昭という店を挙げている。しかも支那そば屋・式の店は、他に無数にあるというのだ。流石に無数は言い過ぎだろうが、もし当時、來々軒が支那そばを大々的に売り出していて、支那そばのほかにシュウマイや饅頭、ワンタン以外を品書きに加えていなかったら、著者は來々軒を「支那そば屋・式」と書いていたろう。先に触れた「大東京うまいもの食べある記」の「補遺」も併せて読めば、來々軒は支那そば屋、ではなく支那料理屋であったことは確かである。來々軒は、残された写真の看板どおり、支那料理・広東料理を標榜する中華料理店であった。

【20世紀末から21世紀の來々軒】

來々軒創業から70年、廃業からも10年以上経った1980年代。間もなく21世紀になろうとするこの頃、來々軒と、明治後期の浅草(東京)のラーメン事情はどのように表現されているのだろうか。20世紀末と21世紀に分けて簡単に見てみよう。

◆1974年刊「起源のナゾ」 『ラーメンが東京にお目見えしたのは大正時代で、冬の夜チャルメラを吹きながら屋台を引いて歩いた、当時のいわゆる支那そば屋がその始まりである』。

◆1982年刊(1967年刊)「中国伝来物語」[72] 『日本の中華ソバ屋のはしりは明治末期、浅草に開業した来々軒だそうで、当時、十銭から十五銭で"支那ソバ"として大いに受けた。』

ここでは『だそうで』という表現を用いているので、とこからかの引用で書いたものだろう。

◆1988年刊「江戸のあじ東京の味」[73] “ラーメンのスープと具”の中『東京で初めてラーメンを売った店は、どこで、それはいつだったかは、はっきり分からない。ただし、中華料理店ではかならずラーメンを売っていたから、東京に最初に中華料理店ができたときが、東京での最初のラーメンの販売ということになるのだろう。

東京の浅草が日本一の盛り場になったのは明治末の、日本が農業国から工業国になったときからだった。浅草に大衆的な中華料理―当時は支那料理と言いラーメンは支那ソバといった―を食べさせる店ができたのは明治末と推定できる。別に浅草の田原町のところから雷門の前を通る浅草寺寄りの片側に様々な立ち食いの店が出現した。(中略)洋食、餅菓子、ラーメン、ワンタンその他の軽い中華料理を売る店も夕刻から出店した。そのほか明治末期あたりから、夜になると屋台車を引いてラーメンとワンタンとシューマイを食べさせる屋台の支那ソバ屋もできた。』

◆1987年刊「ラーメン物語」 『東京のラーメンの史は明治四十三年、浅草公園に開店した中華料理屋「來々軒」なくしては語れない』。

『それまで一人名を馳せていた永和齋や偕楽園と違って、はじめから庶民相手のラーメン、ワンタン、焼売を売り物にした本当に下町の中国の一品料理店であった。それでいて調理場では、横浜の南京町から来た中国人のコックが大勢腕をふるい本場の味を看板にしていた。來々軒が開店するとその気安さと未知の味である本物の味にまず浅草っ子がとびついた』。

『来々軒はそうした(注・賑わいをみせる)人気急上昇の浅草にできた浅草で初めての中華料理屋であった』。

◆1989年刊「ベスト オブ ラーメン」 『豚骨でとつた南京そばのスープは塩味であつたといふ。だからエスニック・フードにとどまつてゐたのだ。日本人にも食べて貰ひたいのなら、古来慣れ親しんだ関東風の醤油味にして、獣臭さを消さなくてはならない。この考へに考へたアレンジが横浜人の支持を得たことに気を良くした彼らは、より広い市場を求めて東京へ進出する。そして〈明治も日露戦争を終わった頃から、東京の夜の町にはチャルメラの音が哀しく響きはじめた〉(平山蘆江『東京おぼえ帳』昭和二十七年・住吉書店)のであつた。時に明治三十八(1905)年。ラーメン八十年の歴史はここに始まつたのである』『すし屋横丁の「來々軒」は、東京ラーメンの元祖として、しばしば語り草になるほどの大繁盛店だった』

◆1991年刊「日本史総合辞典」 『シナそば (前略)東京では明治43(1910)に浅草公園に開業した「来来軒」が一番古い。創業時からシナチクも焼豚も入っていたというから今日のラーメンの原風景はすでに完成していたわけである。開店当初から来来軒では「ラーメン」と呼んでいる。もり、かけそばが3銭か4銭、しるこが10銭の頃、ラーメンは7銭だった(後略)』。

これらが、当時來々軒を表したすべての本である、ということではないと思う。しかし、複数の本においてこのように、來々軒に関してただの一言も「日本最初のラーメン(専門)店」とは書かれてはいない。「江戸のあじ東京の味」では東京で初めてラーメンを売った店は分からない、としながら次の行で浅草のラーメン事情に言及する。著者の加太こうじ氏は、1918(大正7)年、浅草に産まれ、紙芝居の黄金バットの生みの親として知られる[74]。東京の下町文化を伝える作家である。この書が発刊された1988年当時、著者は來々軒の存在を知らなかったのか、それとも敢えて触れなかったのかはともかく、浅草がラーメンの町としても明治後期から栄えていたことを記している。

「ベスト オブ ラーメン」では、別の項目で『チャルメラを吹く中華そば(支那そば)屋台が東京でさかんになったのは大正時代』としながら、日露戦争が終結した1905(明治38)年を「ラーメンの八十年の歴史が始まった」年、としている。

「ラーメン物語」では、來々軒は東京でラーメン史に欠かせない存在としたが、一方で「一品料理店」「中華料理店」と紹介しているのだ。

つまり、1980年代後半までは、來々軒は日本最初のラーメン(専門)店としては認識されてはいなかったのである。さらに言えば、後述する本も含めて、「ラーメン物語」発刊以前に來々軒の創業時期は“明治末期”としか書かれていないのだ。もちろん、このほかにも当時刊行されたラーメンの歴史に関する書籍はあるだろうし、そこには來々軒=最初のラーメン店という記述や1910年創業を示した根拠があるのかも知れない。しかし、この頃には來々軒=最初のラーメン店ということは認知されていない、というように考えるのが妥当ではないか。

【21世紀の來々軒】

次に來々軒は21世紀になって、どのように表現されたのか見てみよう。來々軒を“日本初のラーメン店もしくはラーメン専門店”とした記述があるもの、または來々軒創業を1910年として2010年を“ラーメン(誕生)100年”などとするものは以下の通りである。

◆2008年刊「東京ノスタルジックラーメン」[75] 『「来々軒」は我が国初のラーメン専門店としてラーメン史にその名を刻む店。それまで高級だった中華料理店とは違い、ラーメンやワンタンなどを中心に揃えた庶民向けの店として大流行した。來々軒の支那ソバは醤油味で、塩味だったそれまでの「汁そば」を日本人が好む醤油味の「ラーメン」に変えた』

◆2009年刊「ラーメン発見伝 第26巻」[76] 『日本のラーメンの始まりはいつなのか? 諸説ありますけど、明治43年、東京は浅草に「来々軒」というお店が創業したこともって、それとする説が有力です』『「来々軒」は中華料理とは一線を画す、醤油味のラーメンを初めて出したと言われているからなんですよ』。

◆2010年刊「ラーメンがなくなる日」[77] 『諸説はあるものの、日本最初の店舗を構えたラーメン店とされている浅草の「来々軒」は、1910(明治43)年に尾崎貫一氏が浅草で創業しましたが、このときも横浜中華街の中国人12人を招いて開業しています。尾崎氏は塩味しかなかった「中華そば」に醤油味を加えて、チャーシューやメンマをのせるという今のラーメンの礎をつくっていきました。今年は2010年ですから1910年に尾崎氏がラーメンを開発してからちょうど100年ということになります』。

◆2011年刊「日本ラーメン秘史」[78] 『東京にラーメンが誕生して100年、來々軒がその始まりだ』とし、屋台ラーメンが主流であったのだが、『店舗を構えたラーメン専門店として來々軒』『1910年はラーメン元年、近代ラーメン文化の幕開けといっていいだろう』。

◆2014年刊「ラーメン最強うんちく」[79] 日本に最初のラーメン店が登場してから100年あまり』とし、折り込みの“年表で見るラーメンの勢力図”のなかで『東京に初のラーメン店・来々軒がオープン』。

◆2018年刊「中華料理進化論」 『1894年(明治27年)に日清戦争が起きると、日本にいる華僑が激減した。このため、日本人を含む一般客向けの中華料理店が増えるようになる。1910年(明治43年)には日本初のラーメン店と言われる東京・浅草の「来々軒」が創業。』

「來々軒=日本初のラーメン専門店」と断定的に書いているもの、「・・・とされている」「・・・と言われている」とやや曖昧に表現している本、あるいは微妙に言い回しを変えている等、さまざまではある。

このように、2000年代に入ると、來々軒=日本初のラーメン(専門)店」「ラーメン100周年」という記述が出始める。私が考えるに、おそらく1980年代と2001年以降の間に、つまり1990年代に、來々軒を表す、ある断定的な言葉が新たに生まれて、登場したばかりのインターネット[80]によって広がって行った、そしてそれが様々な書物にも使われ、今日「來々軒=日本最初のラーメン(専門)店」とされているのではないか。

しかしながら、一方では、同時期に書かれながらも來々軒=日本最初のラーメン(専門)店という記述はせず、1910年に來々軒が誕生したという事実(?)を淡々と述べているものもあるのだ。

◆2002年刊「ラーメンの誕生」[81] 『浅草六区の来々軒 一九一〇(明治四三)になると、浅草公園に、大衆的な来々軒が開店し、シナそば・ワンタン・しゅうまいが売り出される。大衆シナそば屋の元祖と称し、店内は腰掛式の簡素なものであった。シナ食は安くて美味しく、腹一杯になると宣伝したという』『その浅草に、横浜の南京街から来た広東省の料理人が、日本人好みのめん料理の試作を繰り返す。そして、トンコツにトリガラを加えて、コクはあるが、あっさりしたスープを考案し、塩味から関東の濃口醤油の味にして、従来の刻みネギだけに、シナチク・チャーシュー・ネギを加える。』『そして、東京ラーメンのルーツになる「シナそば」を創作したのである』。

◆2009年刊「日本めん食文化の一三〇〇年」[82] 『日露戦争後東京には雨後のタケノコのごとく中国料理店ができる。その中に浅草の「來來軒」があった。中国大衆料理の「來來軒」が支那そばを売り出すのは明治四十三年(1910)のことである』。

◆2010年刊「夜食の文化誌」[83] 『そもそも浅草の飲食街が東京のラーメン普及の先進地区であったことはすでに知られる部分である。その嚆矢たる来々軒の開店(浅草公園)は一九一〇年のこと、あるルポルタージュを信頼するならば、同じ年の千束町ではすでに「支那料理屋」が十軒以上並び、中華料理の匂いに満ちていたという』。

◆2015年刊「ラーメンの語られざる歴史」 『最後の三つ目の起源物語(注・別項で記述する)の中心は、日本人が所有し営んでいた最初の中華料理店、〈来々軒〉の誕生だ。』『〈来々軒〉が作ったのは、一八八〇年代と一八九〇年代に南京町(現在の中華街)で出されていたネギだけの簡単な汁麺と違って、醤油ダレを使った汁そばで「支那そば」と呼ばれ、「叉焼」と「ナルト」(かまぼこ)、ゆでたほうれん草、海苔がのっていた――このすべての具が揃うと真正な東京ラーメンの典型になる。〈来々軒〉はすぐに安くてうまくて早い「支那そば」だけでなく、「焼売」や「ワンタン」(スープワンタン)などの、日本人の舌に合わせた中華料理で評判になった』。

◆2018年刊「ラーメンの歴史学」[84] 『一九一〇(明治四三)年、東京の浅草に「来々軒」という名の店が開店した。店では支那ソバのほか、ワンタンやシューマイを出し、これらは安くて一品で十分に満腹になった。店主の尾崎貫一は、五二歳で横浜税関を退職してこの店を開いたが、尾崎が横浜出身であることには大きな意味があった。横浜には外国人居留区があるので中国料理を食す機会があったはずだし、支那ソバの人気を目の当たりにしていただろう』。

來々軒=日本最初のラーメン(専門)店とするもの、そうでないもの、2000年代に入ってもその捉え方はさまざまではある。しかし、共通するのは來々軒が、東京という都市にラーメンという新しい食べ物が広がっていく過程の中で、最も初期に象徴的な店としてその役割を果たしていたということだろう。それは、今まで記述して来たとおり、大正半ばから昭和の初期に書かれた本からも明らかだ。

[59] 「三府及近郊名所名物案内下巻」兒島新平・発行兼編纂、日本名所案内社。1918年8月刊。国立国会図書館デジタルコレクション。

[60] 「三都食べある記」松崎天民・著。誠文堂、1932年9月刊。国立国会図書館デジタルコレクション

[61] 「ラーメン物語」では「二都食べある記」とあるが、「三都」の誤りと思われる。

[62] 「浅草区史 産業編」 浅草区史編纂委員会 1933(昭和8)年9月刊

[63] 田島町 現在の西浅草二丁目

[64] 細川力蔵 1889~1945、石川県出身。1928(昭和3)年、自邸を改装した高級料亭「芝浦雅叙園」を開業

[65] 山翠樓の創業地 餃子の過去の販売パンフレットによれば「日比谷の山勘横丁一画(現:日比谷パークビルの一画)」とある。

[66] 「東京名物 食べある記」 時事新報家庭部・編、正和堂書房 1929(昭和4)年12月刊。国立国会図書館デジタルコレクション

[67] 「非食記」 古川緑波・著、学風書院。「日本の百人全集」第3巻として1959年8月刊。

[68]「大東京うまいもの食べある記 昭八年版」白木正光・編、丸の内出版社 1933(昭和8)年4月刊。ただし、「コレクション・モダン都市文化 第1期 第13巻 グルメ案内記」近藤裕子編、ゆまに書房。2005年11月刊から。松崎天民「東京食べある記」(1931年刊、誠文堂)との合本。

[69] 「浅草底流記」 添田唖蟬坊・著、近代生活社。1930年10月刊。国立国会図書館デジタルコレクション。

[70] 全市 東京では1889(明治22)年から1943年(昭和18)まで東京府の中に東京市を置いていた。1930年当時の東京市内の区は浅草区、下谷区など15区で、1932年からは品川区などが加わり35区に編成された。

[71] 浅草の広小路 現在の雷門通り。

[72] 「中国伝来物語」寺尾善雄・著、河出書房新社、1982年2月刊。ただし秋田書店版が1967年に出版されている。

[73]「江戸のあじ東京の味」 加太こうじ・著、立風書房。1988年10月刊。

[74] 「黄金バットの生みの親」 NHK人×物×録 https://www2.nhk.or.jp/archives/jinbutsu/detail.cgi?das_id=D0016010435_00000

[75] 「東京ノスタルジックラーメン」山路力哉・著。幹書房、2008年6月刊。

[76] 「ラーメン発見伝 第26巻」久部縁郎・作、河合単・画、石神秀幸・協力、小学館。2009年10月刊。「ラーメン発見伝」はビックコミックスペリオール(月2回刊)1999年23号から2009年15号まで連載された。第26巻は最終巻である。

[77] 「ラーメンがなくなる日-新横浜ラーメン博物館館長が語る“ラーメンの未来”」 岩岡洋志・著、主婦の友社。2010年12月刊。

[78] 「日本ラーメン秘史」大崎裕史・著、日本経済新聞社、2011年10月刊。

[79] 「ラーメン最強うんちく」[1] 石神秀幸・著、普遊社。2014年7月刊。

[80] インターネットの普及 総務省の情報通信白書などによれば、1994年に日本で初めてダイヤルアップIP接続サービスが開始され、翌1995年にWindows95が発売、1996年には日本のインターネット人口普及率が3.3%になった。人口普及率は1997年9.2%、1998年に13.4%、1999年に21.4%、2000年には37.1%となった

[81] 「ラーメンの誕生」 岡田哲・著、ちくま新書。2002年1月刊。

[82] 「日本めん食文化の一三〇〇年」 奥村彪生・著、農山漁村文化協会。2009年9月刊。

[83] 「夜食の文化誌」西村大志・著、青弓社。2010年1月刊。

[84] 「ラーメンの歴史学 ホットな国民食からクールな世界食へ」 バラク・クシュナー(Barak Kushner)・著、幾島幸子・訳、明石書店。2018年6月刊。