ワタシは、ここ半年くらいJMOOCで学習している。つい2週間ほど前にgaccoの「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ」の修了証をいただいたばかりである。

このニュース見出しを見たときに、東北大学での「実践的な」防災の研究が日を追うごとに進んできていることがわかり、また、講座で触れられていた研究や実証実験もまさに「実践的な」研究であり、その分野の研究の成果が現れているものだと感じた。

(転載記事の後に続く)

<毎日新聞>

■東北大:津波避難アプリを開発 スマホで情報共有

https://mainichi.jp/articles/20181130/ddl/k04/040/060000c

***これより転載***

情報通信技術(ICT)を活用した津波災害対策の共同プロジェクトを進める東北大災害科学国際研究所などは、津波発生時に適切な避難情報を共有できるスマートフォン(スマホ)用アプリを開発した。東日本大震災後は、ツイッターなどソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で防災情報を入手する人も増加しているため、関係者らはアプリの実用化による減災効果の拡大を期待する。【早川夏穂】

同プロジェクトは、同研究所のほか、富士通▽東大地震研究所▽川崎市--の4者が津波被害対策の高度化を目指し、昨年11月から産学官の協力のもと進めている。東北大災害科学国際研究所の今村文彦所長(57)=津波工学=によると、東日本大震災の際には「揺れによる道路閉塞(へいそく)などで、予定していた避難経路が使えなかった」などの証言もあり、アプリはこうした教訓を生かすために開発された。

使用方法は、地震発生後、津波から避難する時に建物の倒壊や火災、液状化などを見つけた場合、住民自らが被害状況(通行困難地点など)を写真やコメントをつけてアプリに投稿。それらの情報は避難所までの道のりを示す地図上に反映され、適切な避難経路を把握することができる。

開発に携わった富士通研究所人工知能研究所の大石裕介さん(40)は「主要な道路については、行政が早期に情報を流してくれることも多いが、私道などの生活道路全ての情報を把握することは難しい」と分析する。アプリは住民同士が被災状況をシェアすることで、より詳細な地域の情報を短時間で得ることができる。

来月9日には、川崎市の臨海部の津波避難訓練でアプリを使った実証実験を行う。約70人の参加者が通行困難地点の情報を共有しながら、避難所を目指す。訓練後に避難経路を映像化し、安全な避難に向けた課題や効果を確認する。

今後は訓練で得られた行動データなどをもとに開発を進め、2~3年後の実用化を目指す。今村教授は「災害時のSNSの活用が叫ばれているが、まだ本当に有効なものはない。何が発生したかだけでなく、避難のために必要な情報を提供することが重要になる」と話した。

***ここまで転載***

gaccoの同講座の主任教授がまさに、この今村教授である。同講座では、津波のメカニズムの科学的探求から始まり、避難に関する実証実験などを紹介してくださっており、この分野における東北大学の活躍は目覚ましいものがある。

このご時世、情報はいつも持ち歩いているスマートフォンから入ってくるものが一番多いというのは紛れもない事実。携帯電話の基地局さえ稼働していれば、そして、スマートフォンが電池切れさえしていなければこういう「活きた」情報を広めるにはスマートフォンアプリというものは絶好のものであることは間違いない。ただ、基地局が地震によって倒壊し、または電源喪失してしまうとなるとどうか??キャリアが臨時の基地局を開局してくれるのにも時間がかかるだろうとも思われる(津波に間に合うかどうか??)倒壊してしまうのはもうどうしようもないにしても、「立っているのに使えない」ことだけは避けてほしいものである。良くはわからないが、基地局には十分なバックアップ電源が備えられているんだろうね。

↓↓↓↓ ブログランキングに参加中です ↓↓↓↓

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

このニュース見出しを見たときに、東北大学での「実践的な」防災の研究が日を追うごとに進んできていることがわかり、また、講座で触れられていた研究や実証実験もまさに「実践的な」研究であり、その分野の研究の成果が現れているものだと感じた。

(転載記事の後に続く)

<毎日新聞>

■東北大:津波避難アプリを開発 スマホで情報共有

https://mainichi.jp/articles/20181130/ddl/k04/040/060000c

***これより転載***

情報通信技術(ICT)を活用した津波災害対策の共同プロジェクトを進める東北大災害科学国際研究所などは、津波発生時に適切な避難情報を共有できるスマートフォン(スマホ)用アプリを開発した。東日本大震災後は、ツイッターなどソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で防災情報を入手する人も増加しているため、関係者らはアプリの実用化による減災効果の拡大を期待する。【早川夏穂】

同プロジェクトは、同研究所のほか、富士通▽東大地震研究所▽川崎市--の4者が津波被害対策の高度化を目指し、昨年11月から産学官の協力のもと進めている。東北大災害科学国際研究所の今村文彦所長(57)=津波工学=によると、東日本大震災の際には「揺れによる道路閉塞(へいそく)などで、予定していた避難経路が使えなかった」などの証言もあり、アプリはこうした教訓を生かすために開発された。

使用方法は、地震発生後、津波から避難する時に建物の倒壊や火災、液状化などを見つけた場合、住民自らが被害状況(通行困難地点など)を写真やコメントをつけてアプリに投稿。それらの情報は避難所までの道のりを示す地図上に反映され、適切な避難経路を把握することができる。

開発に携わった富士通研究所人工知能研究所の大石裕介さん(40)は「主要な道路については、行政が早期に情報を流してくれることも多いが、私道などの生活道路全ての情報を把握することは難しい」と分析する。アプリは住民同士が被災状況をシェアすることで、より詳細な地域の情報を短時間で得ることができる。

来月9日には、川崎市の臨海部の津波避難訓練でアプリを使った実証実験を行う。約70人の参加者が通行困難地点の情報を共有しながら、避難所を目指す。訓練後に避難経路を映像化し、安全な避難に向けた課題や効果を確認する。

今後は訓練で得られた行動データなどをもとに開発を進め、2~3年後の実用化を目指す。今村教授は「災害時のSNSの活用が叫ばれているが、まだ本当に有効なものはない。何が発生したかだけでなく、避難のために必要な情報を提供することが重要になる」と話した。

***ここまで転載***

gaccoの同講座の主任教授がまさに、この今村教授である。同講座では、津波のメカニズムの科学的探求から始まり、避難に関する実証実験などを紹介してくださっており、この分野における東北大学の活躍は目覚ましいものがある。

このご時世、情報はいつも持ち歩いているスマートフォンから入ってくるものが一番多いというのは紛れもない事実。携帯電話の基地局さえ稼働していれば、そして、スマートフォンが電池切れさえしていなければこういう「活きた」情報を広めるにはスマートフォンアプリというものは絶好のものであることは間違いない。ただ、基地局が地震によって倒壊し、または電源喪失してしまうとなるとどうか??キャリアが臨時の基地局を開局してくれるのにも時間がかかるだろうとも思われる(津波に間に合うかどうか??)倒壊してしまうのはもうどうしようもないにしても、「立っているのに使えない」ことだけは避けてほしいものである。良くはわからないが、基地局には十分なバックアップ電源が備えられているんだろうね。

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

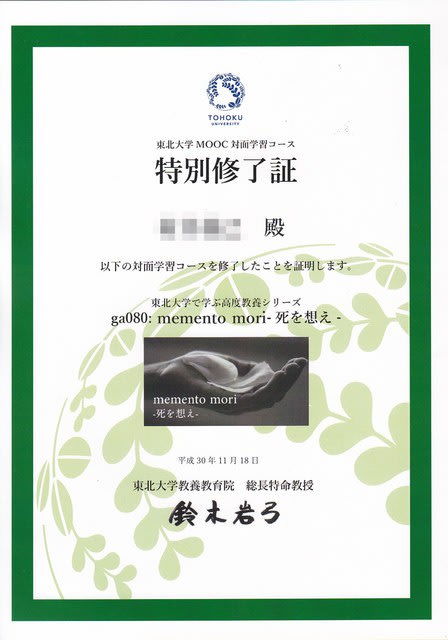

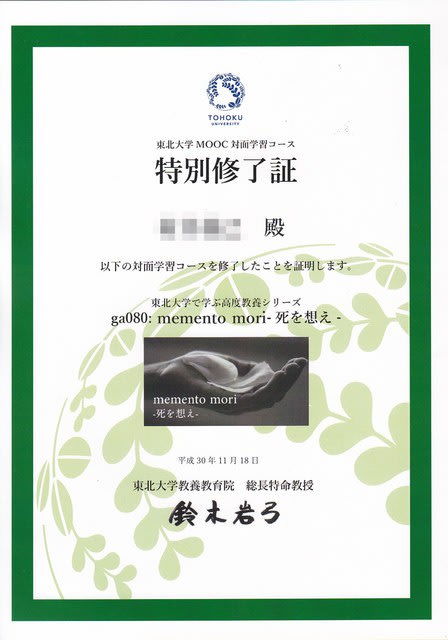

東北大学のシリーズのひとつ「東日本大震災の教訓を活かした実践的防災学へのアプローチ」の修了証をいただきました。

最終的に、得点率90%での修了です。

何度も言うように、こういう修了証をいただけるのは学習のモチベーション維持には欠かせないものなのかなぁっておもっています。

あとは、学んだことをどう実践するか・・・どう、実生活にいかすか・・・という部分ですね。何とかできればと思っております。

*** Amazonで見つけた「mooc」 ***

*** 楽天で見つけた「mooc」 ***

↓↓↓↓ ブログランキングに参加中です ↓↓↓↓

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

最終的に、得点率90%での修了です。

何度も言うように、こういう修了証をいただけるのは学習のモチベーション維持には欠かせないものなのかなぁっておもっています。

あとは、学んだことをどう実践するか・・・どう、実生活にいかすか・・・という部分ですね。何とかできればと思っております。

| ルポ MOOC革命――無料オンライン授業の衝撃 |

| クリエーター情報なし | |

| 岩波書店 |

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

ふぅ・・・・なんとかやりとげた・・・・。

それにしても、この講座は苦労した。60点分の最終テスト、これは難敵だった。本来であれば電卓片手にやらねばならないものなのかもしれないが、Excel(私の場合は「LibreOffice-Calc」だが)のお世話にあなりながら、なんとか終わらせることができた。

このあたりで苦労しているようでは、統計検定でそれなりの点数を取るのは、もうちょっと先のことになるかもしれない。パワポファイルだけでなく、ビデオもダウンロードできる講座だったので、サーバーにしているCentOSのPCに保存済み。苦労したところは何回も見て見るようにしようと思う。

↓↓↓↓ ブログランキングに参加中です ↓↓↓↓

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

それにしても、この講座は苦労した。60点分の最終テスト、これは難敵だった。本来であれば電卓片手にやらねばならないものなのかもしれないが、Excel(私の場合は「LibreOffice-Calc」だが)のお世話にあなりながら、なんとか終わらせることができた。

このあたりで苦労しているようでは、統計検定でそれなりの点数を取るのは、もうちょっと先のことになるかもしれない。パワポファイルだけでなく、ビデオもダウンロードできる講座だったので、サーバーにしているCentOSのPCに保存済み。苦労したところは何回も見て見るようにしようと思う。

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

先日のエントリーで書いた「memento mori-死を想え-」の対面学習に行ってきました。鈴木先生は画面を通して拝見する以上に柔らかな語り口、素敵な表情で私達に語りかけてくださり、講義の後のディスカッションでも参加者から疑問に丁寧に答えてくださる素敵な先生でした。

特別修了証もいただき、ほんとに有意義で素敵な時間を過ごさせていただきました。

参加されました皆様、そして企画してくださいました皆様、そして鈴木先生に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

↓↓↓↓ ブログランキングに参加中です ↓↓↓↓

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

特別修了証もいただき、ほんとに有意義で素敵な時間を過ごさせていただきました。

参加されました皆様、そして企画してくださいました皆様、そして鈴木先生に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

前のエントリーで「大学生のためのデータサイエンス(Ⅰ)」を終えたことと、「パズルで情報活用」をスタートダッシュできたことは書いたが、他の講座の進捗状況は以下のとおりである。

難関の「統計学Ⅱ:推測統計の方法」は第4週のテストを終えた。

なんとか1問のみの間違いでここまで終えることができている。あとは、27日までに5週目の講義動画を視聴して最終テスト(これが60点もある)を終わらすのみとなった。なんとか行けるだろうか・・・・

次に「組込み・リアルタイムシステム」は第2週を終えることができた。

この講座は2週ものなので、これで完了である。案外すんなり終えることができたので自分でもびっくりしている。

もう一つは「解明:オーロラの謎」これは第2週を完了した。

自分の普段の行動エリアでは実物のオーロラを見ることはどう考えても無理であるが、この講座は楽しめている。そして早め早めに各週を完了できそうである。

問題は「統計学Ⅱ」の最終問題か・・・・まぁ、できるだけ早めに少しずつでもやっていかないと、60点分の最終テストは荷が重いぞ。

*** Amazonで見つけた「jmooc」 ***

*** 楽天で見つけた「jmooc」 ***

↓↓↓↓ ブログランキングに参加中です ↓↓↓↓

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

難関の「統計学Ⅱ:推測統計の方法」は第4週のテストを終えた。

なんとか1問のみの間違いでここまで終えることができている。あとは、27日までに5週目の講義動画を視聴して最終テスト(これが60点もある)を終わらすのみとなった。なんとか行けるだろうか・・・・

次に「組込み・リアルタイムシステム」は第2週を終えることができた。

この講座は2週ものなので、これで完了である。案外すんなり終えることができたので自分でもびっくりしている。

もう一つは「解明:オーロラの謎」これは第2週を完了した。

自分の普段の行動エリアでは実物のオーロラを見ることはどう考えても無理であるが、この講座は楽しめている。そして早め早めに各週を完了できそうである。

問題は「統計学Ⅱ」の最終問題か・・・・まぁ、できるだけ早めに少しずつでもやっていかないと、60点分の最終テストは荷が重いぞ。

| じぶんの学びの見つけ方 |

| クリエーター情報なし | |

| フィルムアート社 |

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

昨日、また面白そうな講座が開講した。「パズルで情報活用」である。

なんと、8週間に及ぶ長丁場の講座であり、最終週のレポート提出期限は年またぎとなる。内容は、覆面算・セレクトワーズ・数独を解く論理を考えながらexcelの使い方や関数を学んでいくというものだ。まぁ、excelの関数は、「自分が常用する関数」に関してはよくわかっていると思うし、普段の業務でそれ以外の関数を使うことは殆ど無いだろうと思うのであるが、ずっと前にも書いたように「自分が常用する関数」なんてものは、excelの数ある関数のうちのホンの一握りにしか過ぎないと認識している。

第1週は、そのエントリーとして、関数のカタチについて述べられている。まぁ、この辺のところは難なくすっと終わらせることができた。

第2週からは、本格的にパズルを解いていくことがなるようだ。ものすごく楽しみだ。

それにしても、興味があって「わかる」講座はどんどん進んでいく。難問の「統計学Ⅱ」は4週目と最終テストを放置したまま・・・先に済ませなければならない「統計学Ⅱ」の方を、無事終了できるか???

*** Amazonで見つけた「jmooc」 ***

*** 楽天で見つけた「数独」 ***

↓↓↓↓ ブログランキングに参加中です ↓↓↓↓

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

なんと、8週間に及ぶ長丁場の講座であり、最終週のレポート提出期限は年またぎとなる。内容は、覆面算・セレクトワーズ・数独を解く論理を考えながらexcelの使い方や関数を学んでいくというものだ。まぁ、excelの関数は、「自分が常用する関数」に関してはよくわかっていると思うし、普段の業務でそれ以外の関数を使うことは殆ど無いだろうと思うのであるが、ずっと前にも書いたように「自分が常用する関数」なんてものは、excelの数ある関数のうちのホンの一握りにしか過ぎないと認識している。

第1週は、そのエントリーとして、関数のカタチについて述べられている。まぁ、この辺のところは難なくすっと終わらせることができた。

第2週からは、本格的にパズルを解いていくことがなるようだ。ものすごく楽しみだ。

それにしても、興味があって「わかる」講座はどんどん進んでいく。難問の「統計学Ⅱ」は4週目と最終テストを放置したまま・・・先に済ませなければならない「統計学Ⅱ」の方を、無事終了できるか???

| じぶんの学びの見つけ方 |

| クリエーター情報なし | |

| フィルムアート社 |

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

今日、第4週が始まったばかりの「大学生のためのデータサイエンス(Ⅰ)」であるが、一気に終わらせることができた。片方で「統計学」の本筋を学んでいて、これがとてつもなく難しい気がしている中で、こちらはそれらを利用して行く方法論のようなところであるため比較的ラクであり、また、具体的な統計を進めていく形であるため受講しやすかった。

各週のチェックテストのみの評価であるのも、この講座を終えることができやすかった要因のひとつであろう。そして、この講座に関しては、前に修了しそこなったという思い、また、オフィシャルノートも手に入れてあるということもモチベーションアップに繋げられたような気がしている。

さぁ・・・難問の統計学もやり遂げるぞぉ(^^)/

*** Amazonで見つけた「大学生のためのデータサイエンス」 ***

*** 楽天で見つけた「データサイエンス」 ***

↓↓↓↓ ブログランキングに参加中です ↓↓↓↓

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

各週のチェックテストのみの評価であるのも、この講座を終えることができやすかった要因のひとつであろう。そして、この講座に関しては、前に修了しそこなったという思い、また、オフィシャルノートも手に入れてあるということもモチベーションアップに繋げられたような気がしている。

さぁ・・・難問の統計学もやり遂げるぞぉ(^^)/

| 大学生のためのデータサイエンス 1―オフィシャルスタディノート |

| クリエーター情報なし | |

| 日本統計協会 |

|

↓↓↓↓バナーを「ポチッ」といただければ幸いです↓↓↓↓

にほんブログ村

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16bc5ee5.5bb8e827.16bc5ee6.9816adf8/?me_id=1251035&item_id=15524122&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2F7764000%2F7763648.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhmvjapan%2Fcabinet%2F7764000%2F7763648.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16bb5d9d.cb642659.16bb5d9e.c68d27e8/?me_id=1278256&item_id=16330827&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9944%2F2000005079944.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F9944%2F2000005079944.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16ae2561.d72d2dfa.16ae2562.416e860e/?me_id=1213310&item_id=17531656&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3713%2F9784890723713.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3713%2F9784890723713.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16ae2561.d72d2dfa.16ae2562.416e860e/?me_id=1213310&item_id=19058423&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2110%2F9784046022110.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2110%2F9784046022110.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16bb5d9d.cb642659.16bb5d9e.c68d27e8/?me_id=1278256&item_id=15557651&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F7303%2F2000004257303.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F7303%2F2000004257303.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)