また、「おもちゃ」を買ってしまいました。

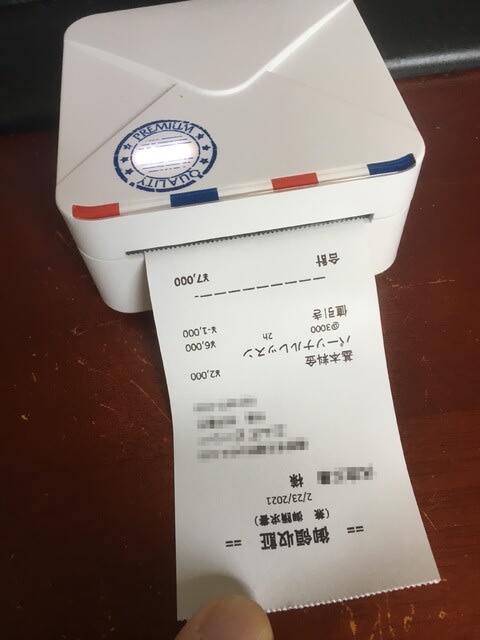

感熱ロール紙を使う超小型プリンター「Phomemo」です。

https://www.facebook.com/Phomemo.JP/

ワタクシ、副業でコンピュータの設定サービスやPC関連のサポートもやっておりまして、出先での請求領収業務に不満を抱えておりました。

iPadやノートパソコンを持ち歩いていても、大きなプリンタを持ち歩くのも面倒臭すぎる・・・・

ある意味「一番デジタルな仕事」をしていながら「一番アナログな手書きの請求書や領収証」という現実・・・CanonやEPSONのプリンタも考えて、使ったことがありますが、A4で出力する必要もないのではないか??

Brotherの「MPrint」もあるけどB2Bもので価格が・・・・・

以前、キングジムの「ロルト」なる感熱ロール紙プリンタがあったがいまでは廃番になってしまっています。

(当時はAndroidユーザーだったので「iPhone専用」は使えませんでした。)

Amazonでポチって、次の日には届きました。

一般的な使い方については多くの記事がありますのでそちらをググって参照していただくとして・・・・・

レシートを出すという話をしますね。

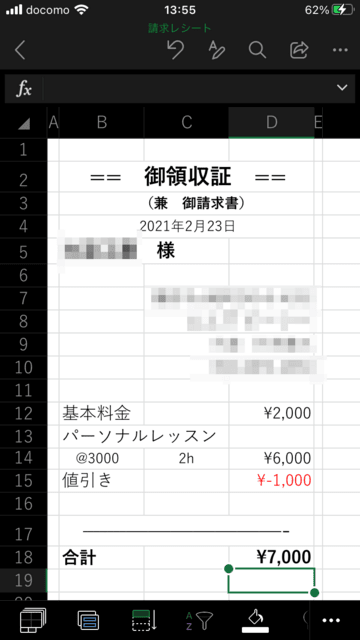

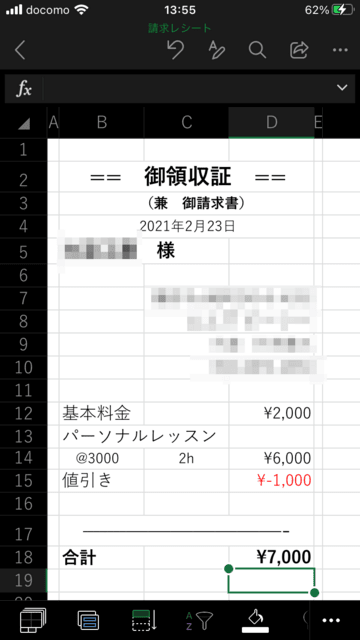

Excelのフォームに関しては、ワタシが普段PCばかり使っているということもあり、PCのExcelであらかた作ってしまい OneDrive に保存しておきました。

現場で出力するときは OneDrive アプリからレシートファイルを選んで iPhone のExcel で編集して(OneDrive経由なら自動保存されて便利です)

Excel を閉じ、再度 OneDrive を開いてブラウズすると、セルが表示されません。

ここでスクリーンショットをとって、画像にしてしまいます。(ピンチアウト、ピンチインをして全体が見えるようにしてください。)

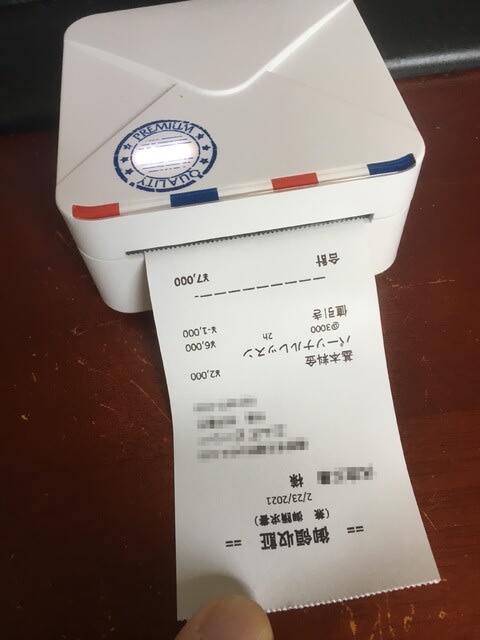

あとは、Phomemo アプリで画像を開いてトリミングしてから出力。ペアリングが済んでいれば、電源を入れてアプリで「M02S」を選ぶとすぐに出力できます。

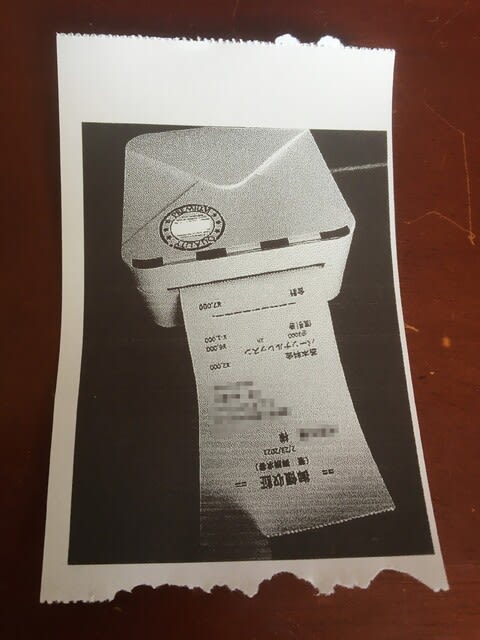

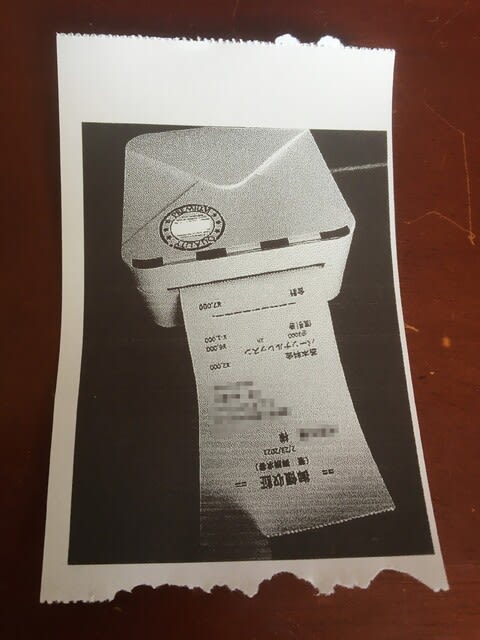

もちろん画像が出力できるわけですから、写真も、モノクロで良ければすぐ出力できます。

テキスト入力もできるようなのですが、やってみたところ(Amazonのレビュアにも同じことを考えてらっしゃる方がいらっしゃるようですが)漢字フォントが簡体中文っぽくてなんだか使う気がしませんでしたので、今回はこのような回り道をすることになってしまいました。フォントのアプデを望むところです。

今回は付属のシールタイプではなく、ただの感熱ロール紙を使って出力しましたが、学生さんなどはシールタイプで文献等を「スキャン」して(写真ではなく、コントラストを上げたタイプの撮影モードがアプリにあります)ノートに貼り付けるなど、色々な使い道がありそうですよ(^^)

うちの配偶者氏は「ボトルのラベルとか、手作り商品のラベルとかも作れそうやな・・・・」と、狙っております。ロール紙も広付きや柄付きのものがあったり、白ロールも、青や紺の出力がされるものがあって、楽しめそうです。

感熱ロール紙を使う超小型プリンター「Phomemo」です。

https://www.facebook.com/Phomemo.JP/

ワタクシ、副業でコンピュータの設定サービスやPC関連のサポートもやっておりまして、出先での請求領収業務に不満を抱えておりました。

iPadやノートパソコンを持ち歩いていても、大きなプリンタを持ち歩くのも面倒臭すぎる・・・・

ある意味「一番デジタルな仕事」をしていながら「一番アナログな手書きの請求書や領収証」という現実・・・CanonやEPSONのプリンタも考えて、使ったことがありますが、A4で出力する必要もないのではないか??

Brotherの「MPrint」もあるけどB2Bもので価格が・・・・・

以前、キングジムの「ロルト」なる感熱ロール紙プリンタがあったがいまでは廃番になってしまっています。

(当時はAndroidユーザーだったので「iPhone専用」は使えませんでした。)

Amazonでポチって、次の日には届きました。

一般的な使い方については多くの記事がありますのでそちらをググって参照していただくとして・・・・・

レシートを出すという話をしますね。

Excelのフォームに関しては、ワタシが普段PCばかり使っているということもあり、PCのExcelであらかた作ってしまい OneDrive に保存しておきました。

現場で出力するときは OneDrive アプリからレシートファイルを選んで iPhone のExcel で編集して(OneDrive経由なら自動保存されて便利です)

Excel を閉じ、再度 OneDrive を開いてブラウズすると、セルが表示されません。

ここでスクリーンショットをとって、画像にしてしまいます。(ピンチアウト、ピンチインをして全体が見えるようにしてください。)

あとは、Phomemo アプリで画像を開いてトリミングしてから出力。ペアリングが済んでいれば、電源を入れてアプリで「M02S」を選ぶとすぐに出力できます。

もちろん画像が出力できるわけですから、写真も、モノクロで良ければすぐ出力できます。

テキスト入力もできるようなのですが、やってみたところ(Amazonのレビュアにも同じことを考えてらっしゃる方がいらっしゃるようですが)漢字フォントが簡体中文っぽくてなんだか使う気がしませんでしたので、今回はこのような回り道をすることになってしまいました。フォントのアプデを望むところです。

今回は付属のシールタイプではなく、ただの感熱ロール紙を使って出力しましたが、学生さんなどはシールタイプで文献等を「スキャン」して(写真ではなく、コントラストを上げたタイプの撮影モードがアプリにあります)ノートに貼り付けるなど、色々な使い道がありそうですよ(^^)

うちの配偶者氏は「ボトルのラベルとか、手作り商品のラベルとかも作れそうやな・・・・」と、狙っております。ロール紙も広付きや柄付きのものがあったり、白ロールも、青や紺の出力がされるものがあって、楽しめそうです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/172b1661.57a1b6f1.172b1662.61c9407d/?me_id=1321718&item_id=10000143&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Famateurelite%2Fcabinet%2Fmem_item%2Fimgrc0136416525.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Famateurelite%2Fcabinet%2Fmem_item%2Fimgrc0136416525.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16b75535.9f41ac77.16b75536.e373c104/?me_id=1245950&item_id=10101129&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fp-tano%2Fcabinet%2Fshohin400_10%2F481-4122.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fp-tano%2Fcabinet%2Fshohin400_10%2F481-4122.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)