始動を早くしましょう。早く始動して、「間」を設けるようにしましょう。

固まったようにじっとして、ポールが来るのを待っているより、早く始動して、その動きの中で「間」を設ける方が、タイミングが取り易いのです。

それにボールを呼び込めるし、ひきつけて打つ事が出来る様になります。

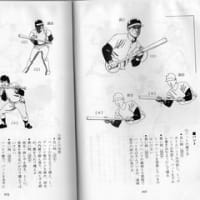

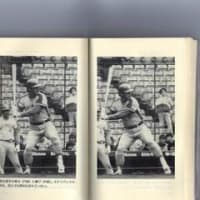

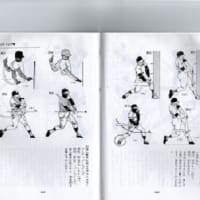

サンプルを選んでみました。

「どう動く」より「いつ動く」かを注目して見てください。

始動が早い例

中村選手

青木選手

高橋選手

谷選手

井口選手

片岡選手

この中でも井口選手が一番早いようです。

始動が遅い

大久保選手㊟

いずれもホームランばかりですが、始動が早い、遅いの例で取り上げているので、ホームランかどうかはこの場合関係ありません。

「どう動く」については、ある程度、見た目は、個人個人、オリジナルの部分があってもいいと思います。

脚を上げてもいいし、上げなくてもいいでしょう。

見た目は、大きな動きでもいいし、少し小さい動きでもいいと思います。

ただ、左ひざを右ひざにくっつけるようにするのは良くないです。

体幹のひねりが甘くなるからです。

左ひざは、ガニ股にしておいて、体幹をひねることにつられて、自然に、少し右ひざの方に寄って来るという感じでいいのです。

左脚を大きく上げるにしても、右にあまり寄せないようにしましょう。

バットを振る勢いをつけようと、左脚を右左、能動的に動かすことは良くないと思います。

「大きな筋肉を使う」と言う意識で動いていけばいいでしょう。

「大きな筋肉を使う」とは、体幹をひねっていくことです。

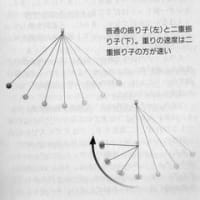

ひねり方は、こちらを参考にしてみてください。

体幹をひねれば、右サイドに軸がてきます。

脚、体幹、腕が連結して動くことが出来ると言う感じです。

右サイドに力がたまっているような感じです。

ちょっときついなという感じです。

早く始動しても、そのちょっときついなという、力がたまっている感じをキープすることで、待つ「間」が出来るのです。

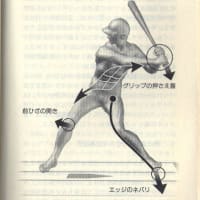

それは、「身体を安定させる力」であり、「ボールを良く見るための力」「ボールをひきつける、呼び込めるための力」、「粘り」、「タメ」であり、かつ「バットを振る力」であります。

「始動を早くする」の「動」は、見た目は、個人個人、色々あっても、その「動」の目的は、体幹をひねっていく事とと理解していいと思います。

腰から下は、打ちに行って、左後ろへ、逆に、その上は、右後ろへと「割れ」ていきます。

背中の方から見て、「く」の字になるようにしましょう。

「く」の字の角は、右股関節に当たります。

それで、突っ込むことが防げます。

「間」をとって、タイミングの幅を設ける事が出来ます。

その「始動する」まえに、小さい筋肉等、動かせている人は多いです。

たとえば、グリップを上下させているとか、にぎにぎしているとか、手でバットを車のワイパーの様に動かしているとかあります。

体幹をひねっていくタイミングを、小さい筋肉の動きでとっているものだと推測します。

これは、個人個人のオリジナルの動きでいいと思います。

「いつ動く」かは、バスター打法でバットを引く時の、タイミングを目安にしてもいいでしょう。

あるいはそれより少し早くてもいいかもしれません。

「始動を早く」するには、最初は、タイミングが外れる事を怖がらないで、思いっきり早く動くことが大切です。

固まって、じっとしてボールが来るのを待っている人は、大体、怖がりのひとが多いようです。

最初の方は、失敗してもいいですから、「早く始動」しましょう。

タイミングは、一点勝負でとるのではなく、「幅」でとるのです。

ですからある意味、おおざっぱで良いのです。

以上、右打者の場合で書きました。

㊟大久保選手は、このVTRのときは、ホームランが出ましたが、明らかに始動は遅いと思います。しかし、その後、勉強したのかどうか解りませんが、解説者のときは、「始動を早く」しようと言っていました。それは自分への反省だったのかもしれません。

↓恐れ入りますがポチッとご協力お願いします。

にほんブログ村

にほんブログ村

固まったようにじっとして、ポールが来るのを待っているより、早く始動して、その動きの中で「間」を設ける方が、タイミングが取り易いのです。

それにボールを呼び込めるし、ひきつけて打つ事が出来る様になります。

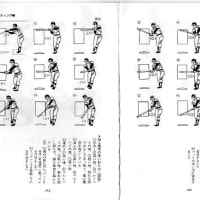

サンプルを選んでみました。

「どう動く」より「いつ動く」かを注目して見てください。

始動が早い例

中村選手

青木選手

高橋選手

谷選手

井口選手

片岡選手

この中でも井口選手が一番早いようです。

始動が遅い

大久保選手㊟

いずれもホームランばかりですが、始動が早い、遅いの例で取り上げているので、ホームランかどうかはこの場合関係ありません。

「どう動く」については、ある程度、見た目は、個人個人、オリジナルの部分があってもいいと思います。

脚を上げてもいいし、上げなくてもいいでしょう。

見た目は、大きな動きでもいいし、少し小さい動きでもいいと思います。

ただ、左ひざを右ひざにくっつけるようにするのは良くないです。

体幹のひねりが甘くなるからです。

左ひざは、ガニ股にしておいて、体幹をひねることにつられて、自然に、少し右ひざの方に寄って来るという感じでいいのです。

左脚を大きく上げるにしても、右にあまり寄せないようにしましょう。

バットを振る勢いをつけようと、左脚を右左、能動的に動かすことは良くないと思います。

「大きな筋肉を使う」と言う意識で動いていけばいいでしょう。

「大きな筋肉を使う」とは、体幹をひねっていくことです。

ひねり方は、こちらを参考にしてみてください。

体幹をひねれば、右サイドに軸がてきます。

脚、体幹、腕が連結して動くことが出来ると言う感じです。

右サイドに力がたまっているような感じです。

ちょっときついなという感じです。

早く始動しても、そのちょっときついなという、力がたまっている感じをキープすることで、待つ「間」が出来るのです。

それは、「身体を安定させる力」であり、「ボールを良く見るための力」「ボールをひきつける、呼び込めるための力」、「粘り」、「タメ」であり、かつ「バットを振る力」であります。

「始動を早くする」の「動」は、見た目は、個人個人、色々あっても、その「動」の目的は、体幹をひねっていく事とと理解していいと思います。

腰から下は、打ちに行って、左後ろへ、逆に、その上は、右後ろへと「割れ」ていきます。

背中の方から見て、「く」の字になるようにしましょう。

「く」の字の角は、右股関節に当たります。

それで、突っ込むことが防げます。

「間」をとって、タイミングの幅を設ける事が出来ます。

その「始動する」まえに、小さい筋肉等、動かせている人は多いです。

たとえば、グリップを上下させているとか、にぎにぎしているとか、手でバットを車のワイパーの様に動かしているとかあります。

体幹をひねっていくタイミングを、小さい筋肉の動きでとっているものだと推測します。

これは、個人個人のオリジナルの動きでいいと思います。

「いつ動く」かは、バスター打法でバットを引く時の、タイミングを目安にしてもいいでしょう。

あるいはそれより少し早くてもいいかもしれません。

「始動を早く」するには、最初は、タイミングが外れる事を怖がらないで、思いっきり早く動くことが大切です。

固まって、じっとしてボールが来るのを待っている人は、大体、怖がりのひとが多いようです。

最初の方は、失敗してもいいですから、「早く始動」しましょう。

タイミングは、一点勝負でとるのではなく、「幅」でとるのです。

ですからある意味、おおざっぱで良いのです。

以上、右打者の場合で書きました。

㊟大久保選手は、このVTRのときは、ホームランが出ましたが、明らかに始動は遅いと思います。しかし、その後、勉強したのかどうか解りませんが、解説者のときは、「始動を早く」しようと言っていました。それは自分への反省だったのかもしれません。

↓恐れ入りますがポチッとご協力お願いします。