blogのすべて削除という異常な脅しの通知が来てから半年ほどたちました

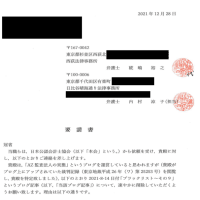

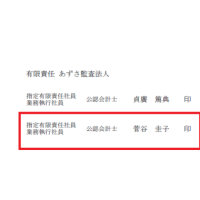

依頼人を日本公認会計士協会としていますが、以下のような疑問が残る中、この通知書を送ってきた内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士は自分たちが大きな問題を起こしていることに気付いているでしょうか

まず、日本公認会計士協会という団体が業務を委託する場合に、なぜ1つの法律事務所に委託しなかったのか疑問です

内村涼子弁護士が所属する日比谷晴海通り法律事務所を検索すると複数名の弁護士が所属していることがわかります

そうなるとこの弁護士事務所に依頼し、そのうち内村涼子弁護士ともう1人くらいの弁護士が対応した方がミーティングなどしやすいはずです

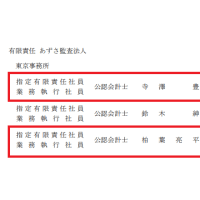

なお、内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士(西荻法律事務所)の関係性は不明と前回記載しましたが、手に入れた情報によれば両者の接点は、一般社団法人法曹養成ネットワークというところで、両者がそれぞれ理事を務めていることがわかりました

2つ目に彼らのHPを見ると主たる取扱分野として特に著作権などとは記載しておらずネットトラブルの専門性を持っているわけではないことがわかります

つまり、専門性で委託者から依頼されたのでなく、属人的結びつきで依頼されたことが想定されますが、会計士協会が依頼主であった場合、なぜ専門性を持った人間に依頼しなかったのか疑問です(なお、blog運営者である我々は、知り合いの弁護士ではなく著作権などを専門分野とした弁護士から助言を受けたうえで、blog削除の必要はないと意思決定しています)

仮に適切なプロセスを経ずに弁護士を選んでいた場合、後述するように、最終的に不当な要求を会員にして大恥をかくことになったのですから、理事たちの背任等の疑いもあります

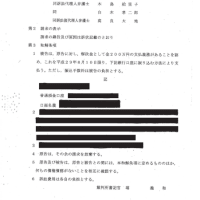

3つ目は会計士協会が依頼主であることを示す書類を提示しないのかです

別に減るものでもありませんし、あずさとの裁判における原告に刑事告訴や民事裁判を起こされるのを恐れているのでしょうか

このようにまだ誰からの委託を受けて不当な要求をしたのか示していないため、会計士協会とそれ以外の第3者(おそらくはあずさ関係者)の2通りが考えられますが、仮に会計士協会だった場合、以下のことが言えます

それは当然会計士協会という立場上、「あずさとの裁判における原告をビビらせてくれ」や「不当な要求を突き付けてくれ」などという委託契約は結んでいないはずです

そして、委託契約では善管注意義務があるはずなので、彼らがあずさとの裁判における原告に行ったこと(blog全削除という不当な要求や脅しと受け取れる言動)はこの善管注意義務違反に当たるはずです

そうなると会計士協会に着手金の一部を返還する必要があるはずで、それが行われていなければ会計士協会から金銭をせしめた状態にあるということです

これはあずさとの裁判における原告も含め、会計士協会に会費を払っているすべての会計士の共有財産の一部であるため、みんなが説明を求めたり・返還の請求を主張することができるものであり、言葉を換えれば会計士全員を敵に回したことになります

彼らが法曹養成ネットワークの理事を務めていることからすると法曹界が会計士業界に喧嘩を売っているともとれます

もっとも、内村涼子弁護士というのは弁護士登録が2012年と経験が浅い弁護士であり、そんな人間を理事にしている法曹養成ネットワークというのも2021年3月に設立され、ある法律事務所内にある組織であることからも、法曹界を代表するような組織ではないことは確かなようです

なお、彼女が日本弁護士連合会に寄せているコメントの中には「人の心理を学んだり~」などとしていますが、あずさとの裁判における原告の心理については読み違えたようです

少なくともこのblogの内容を少し読めば、あずさとの裁判における原告は権力などに屈っしたり、不当な要求を受け入れるタイプでないことは容易に想像でき、そのような人間に脅迫のような通知を送ってくれば、神経を逆なですることも心理について学んでいなくても、普通の人間の心があれば容易にわかるのではないでしょうか

このことからも法曹界の中でも実際には能力がないのに自分を大きく見せる習性のあり、できもしないのにできると立候補し、結局できない残念なタイプだとわかります

できないのならそれで謝れば終わるものを、プライドが高いせいか謝らず、自己正当化するために見当違いの行動を起こし、その結果周りも巻き込んでトラブルを大きくすることを繰り返します

そもそも、今回の依頼はできない案件なのですから受けないのが本当の専門家の行動です

椛嶋裕之弁護士というのは弁護士登録が1990年とベテラン弁護士ですが、西荻法律事務所にも弁護士は2人おり、なぜ他の弁護士事務所の人間と依頼を受けたのか不明で、通知文ではハンコのところに「代」という謎の文字が入っていたり、メールなどではCCにすら出てこないため立ち位置が不明です

ただ、通知文に名前を入れていることから、「内村涼子弁護士が勝手にやったこと」などという言い訳はできません

次に、会計士協会以外の第3者が委託していた場合ですが、これは言うまでもなく無権代理人であり、日本公認会計士協会を名乗っている以上、協会から訴えられる可能性が生じますし、逆に協会はこれを放置した場合、例えばこのblogの題名に「協会公式blog」などと付け加えても問題ないということになってしまいます

その他にも彼ら自身の方が法律の専門家なので自覚しているはずですが、いろいろと問題があるはずです

つまりは、協会から委託されていようと第3者から委託されていようと会計士や会計士の業界全体を敵に回したことに変わりはありません

当然会計士協会も、上記のとおり、どちらであったとしても彼らに対してしっかりと然るべき措置をとる必要があるでしょう

ちょうどこの前、持続化給付金の詐欺事件に国税庁の職員や大手証券会社社員が関わっており、「仮想通貨に投資すれば個人事業主に該当し、給付金を受けられる」などと言って勧誘していたことから、専門的な知識を利用して専門的な知識のない人間に誤解を与え、誘導する行為は悪質な手口とメディアで批判されていました

内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士がやったことも専門的な知識を持っていないあずさとの裁判における原告に対してblogをすべて削除しなければ協会から何らかの措置を受けるかのような誤解を与え、blogをすべて削除するように誘導しました

前にも記載したように、blogの一部削除などでも表現の自由との関係で争いとなる論点なのにblogの内容すべて削除というのは明らかな不当な要求でこの詐欺事件と同様に悪質な手口と言ってよいでしょう

彼らのような人間が2人も理事を務めている法曹養成ネットワークという団体は活動方針の中に「法学部・法科大学院と連携して具体的な教育内容や各種の取組などを共有し~法学教育の協労主体となる」となっていますが、法律を遵守する善良な市民に対して不当な要求をする方法や依頼人からの依頼内容を無視して着手金を奪い取る手法を、これから法律家を目指す人たちに教育したり、悪質な手口のノウハウを共有しようとしていると考えると、極めて危険な組織と言わざるをえません

法曹養成ネットワークには大学教授も何名か名を連ねていますが、今回のことをどのように考えているのか聞いてみたいものです

追記

上記は受託者たる弁護士について主に記載しましたが、下記はその委託人についてです

既に記載しているように弁護士は日本公認会計士協会の依頼だとしているものの、いろいろと不自然な点があるため、現時点ではそれ以外の第3者(おそらくはあずさ関係者)の2通りが考えられます

もっとも、第3者についてはあまりに曖昧過ぎて記載しようがありません

しかし、1つだけ言えることはもし、自分や自分の家族が同じことをされたらどう思うか考えるべきだと思います

そして、必ず、その代償を支払うことになるでしょう

次に会計士協会が依頼人だった場合ですが、「高い倫理観」が聞いて呆れてしまいます

もし内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士に嘘をつかれて、通知文を送ってしまった場合でも、すでに他の弁護士からセカンドオピニオンを入手し、自分たちが悪かったことは自覚しているはずですから、すぐに撤回してもらいたいものです

以前、通知文には「会則」としか記載しておらず、会計士協会の会則ではないという言い訳を(弁護士たちは)できると記載しましたが、協会が依頼人だった場合、協会自身はさすがにその言い訳は難しいでしょう

そうなれば、脅迫という事実に言い逃れをするのは難しいはずです

なお、こちらの弁護士によれば、仮にこの「会則」が会計士協会の会則であったとしても、blogに書かれている内容は会則に直接違反はしていないとのことです

もちろん、協会が無理やり「会則」の内容にこじつけてあずさとの裁判における原告を会則違反にすることはできますが、それはそれで民法上の権利の濫用などの他の法律の違反に該当することになります

まとめると、会計士協会は、会則などに全く違反していない善良なる市民に対し、勘違いなのか意図的なのかはわかりませんが、憲法で認められている表現の自由を侵害する内容の通知文を送り付けて、刑法に違反するであろう脅迫・強要を行い、さらに民法で制限されている権利の濫用まで行おうとしており、まるで反社会的勢力が行うようなことをしていることになります

これを前提にすると、上記とはまた違った考え方ですが、会計士協会が今回の脅迫文の原案を作成しあずさとの裁判における原告に送るために弁護士を探していたとも考えられます

そして、当然脅迫文を自己の法律事務所名で出すことをまともな法律事務所は拒否するため途方に暮れていたところ、たどり着いたのが内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士だったとも考えられるのです

そうであれば、会計士協会が専門性も特にない彼らに依頼したことの辻褄もあいます

また、これらの弁護士への依頼費用はその目的が協会の活動とは認められず、画策者の私的なものであると考えられるため、会費から支出することは許されず、画策者の横領も疑われます

そもそも、それを考えること自体がどうかと思いますが、弁護士などを使っていることから画策者は1人や2人の単独行動ではないことが推測でき、脅迫文を出すという一線を超えるまでに、おかしいと主張する人や止める人がいなかったとすると、組織としてガバナンスが効いていなかったことになります

監査法人にはコーポレートガバナンスコードのようなものがあったと思いますが、管理する監査法人には「ガバナンスが~」などと言っておきながら、協会自身はガバナンスが効いていなかったとしたら大問題です

会計士協会は品質管理レビューを通じて、監査法人などに処分などを下せますが、処分などができるということは、その処分の妥当性や公平性も問われるということを意味します

ちょうど、春ごろ知床の遊覧船が沈没し行方不明者が発生している問題で検査機関の検査や検査後の対応が妥当だったのかという問題が発生しました

既に記載しているように、会計士業界では以前に補修所におけるE-Learningの不正受講問題が起きていたのであり、このことを考慮すれば、CPEでも同じようなことが起こることは容易に予期できたはずです

それが今回のあずさによるCPE不正受講の問題が発覚するまで、品質管レビューで約10年間放置してきた協会としての責任も問われるべきです

三井住友フィナンシャルグループ等に関する監査調書改ざんについては裁判まで起きているのに調査されたという話は聞きません

結果、直近ではあずさが監査していたEDULABで不適切会計問題が発生するなどの問題も起きています

今後もあずさによるさらに大きな問題が起きるでしょうが、その場合にはなぜ会計士協会はこのblogに書かれているような疑惑について何ら対処をしていないのだと批判されるのは必至であり、信頼向上どころかその存在意義を問われることになるはずです

今回のあずさとの裁判における原告に対する対応も考えると、大手監査法人と一部の中小や個人の会計士に対する対応が不透明になっており、特に立場の弱い中小や個人の会計士には根拠が全くないか乏しい理由で自分たちの気に入らないものたちを排除しようとしているのではないかと考えてしまいます

今後、処分を受けた中小の監査法人などからは「不当に重い処分を下された」などの話もできくるのではないでしょうか

その場合、不服審査では不祥事企業がよくやる「なんちゃって第三者委員会」のように自分たちである適度コントロールができるかもしれませんが、裁判まで起こされた場合はどうなるかわかりません

何しろ、今回の件で何の問題もない人間に脅迫文を送り付けるという行為をしてしまっているわけですし、あずさとの裁判における原告が過去に監査調書を改ざんして協会の品質管理レビューを乗り切ったことを証言すれば、協会の品質管理レビューやその処分の妥当性について裁判官に疑問を持たせるには十分でしょう

会計士協会はビジョンペーパーというものを作成したようですが、今協会がすべきことは、憲法で認められた権利を侵害しないことや刑法違反の脅迫行為をしないこと、裁判では偽証をしないこと、公文書などを偽造しないこと、賭博行為はしないこと、労働法は遵守することなど本来、日本国民なら誰しも遵守していることを遵守させることではないでしょうか

それらを自分たちが遵守できるようになってから、他人に会則だのブランディングだのを主張してもらいたいものです

今回は関係がないので、詳細は次回以降に回そうと思いますが、ちょうどあずさの従業員が逮捕されたというニュースもありました

『4大監査法人の一つ「あずさ監査法人」の公認会計士の37歳の男が、乱交パーティーに参加して女子高校生にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。

児童買春や児童福祉法違反などの疑いで逮捕されたのは、有限責任あずさ監査法人の公認会計士・延堂大輔容疑者です。』

おかしな弁護士が因縁をつけてくると迷惑なので、一応情報元のヤフーニュースのリンクをリンク切れかもしれませんが記載しておきます

依頼人を日本公認会計士協会としていますが、以下のような疑問が残る中、この通知書を送ってきた内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士は自分たちが大きな問題を起こしていることに気付いているでしょうか

まず、日本公認会計士協会という団体が業務を委託する場合に、なぜ1つの法律事務所に委託しなかったのか疑問です

内村涼子弁護士が所属する日比谷晴海通り法律事務所を検索すると複数名の弁護士が所属していることがわかります

そうなるとこの弁護士事務所に依頼し、そのうち内村涼子弁護士ともう1人くらいの弁護士が対応した方がミーティングなどしやすいはずです

なお、内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士(西荻法律事務所)の関係性は不明と前回記載しましたが、手に入れた情報によれば両者の接点は、一般社団法人法曹養成ネットワークというところで、両者がそれぞれ理事を務めていることがわかりました

2つ目に彼らのHPを見ると主たる取扱分野として特に著作権などとは記載しておらずネットトラブルの専門性を持っているわけではないことがわかります

つまり、専門性で委託者から依頼されたのでなく、属人的結びつきで依頼されたことが想定されますが、会計士協会が依頼主であった場合、なぜ専門性を持った人間に依頼しなかったのか疑問です(なお、blog運営者である我々は、知り合いの弁護士ではなく著作権などを専門分野とした弁護士から助言を受けたうえで、blog削除の必要はないと意思決定しています)

仮に適切なプロセスを経ずに弁護士を選んでいた場合、後述するように、最終的に不当な要求を会員にして大恥をかくことになったのですから、理事たちの背任等の疑いもあります

3つ目は会計士協会が依頼主であることを示す書類を提示しないのかです

別に減るものでもありませんし、あずさとの裁判における原告に刑事告訴や民事裁判を起こされるのを恐れているのでしょうか

このようにまだ誰からの委託を受けて不当な要求をしたのか示していないため、会計士協会とそれ以外の第3者(おそらくはあずさ関係者)の2通りが考えられますが、仮に会計士協会だった場合、以下のことが言えます

それは当然会計士協会という立場上、「あずさとの裁判における原告をビビらせてくれ」や「不当な要求を突き付けてくれ」などという委託契約は結んでいないはずです

そして、委託契約では善管注意義務があるはずなので、彼らがあずさとの裁判における原告に行ったこと(blog全削除という不当な要求や脅しと受け取れる言動)はこの善管注意義務違反に当たるはずです

そうなると会計士協会に着手金の一部を返還する必要があるはずで、それが行われていなければ会計士協会から金銭をせしめた状態にあるということです

これはあずさとの裁判における原告も含め、会計士協会に会費を払っているすべての会計士の共有財産の一部であるため、みんなが説明を求めたり・返還の請求を主張することができるものであり、言葉を換えれば会計士全員を敵に回したことになります

彼らが法曹養成ネットワークの理事を務めていることからすると法曹界が会計士業界に喧嘩を売っているともとれます

もっとも、内村涼子弁護士というのは弁護士登録が2012年と経験が浅い弁護士であり、そんな人間を理事にしている法曹養成ネットワークというのも2021年3月に設立され、ある法律事務所内にある組織であることからも、法曹界を代表するような組織ではないことは確かなようです

なお、彼女が日本弁護士連合会に寄せているコメントの中には「人の心理を学んだり~」などとしていますが、あずさとの裁判における原告の心理については読み違えたようです

少なくともこのblogの内容を少し読めば、あずさとの裁判における原告は権力などに屈っしたり、不当な要求を受け入れるタイプでないことは容易に想像でき、そのような人間に脅迫のような通知を送ってくれば、神経を逆なですることも心理について学んでいなくても、普通の人間の心があれば容易にわかるのではないでしょうか

このことからも法曹界の中でも実際には能力がないのに自分を大きく見せる習性のあり、できもしないのにできると立候補し、結局できない残念なタイプだとわかります

できないのならそれで謝れば終わるものを、プライドが高いせいか謝らず、自己正当化するために見当違いの行動を起こし、その結果周りも巻き込んでトラブルを大きくすることを繰り返します

そもそも、今回の依頼はできない案件なのですから受けないのが本当の専門家の行動です

椛嶋裕之弁護士というのは弁護士登録が1990年とベテラン弁護士ですが、西荻法律事務所にも弁護士は2人おり、なぜ他の弁護士事務所の人間と依頼を受けたのか不明で、通知文ではハンコのところに「代」という謎の文字が入っていたり、メールなどではCCにすら出てこないため立ち位置が不明です

ただ、通知文に名前を入れていることから、「内村涼子弁護士が勝手にやったこと」などという言い訳はできません

次に、会計士協会以外の第3者が委託していた場合ですが、これは言うまでもなく無権代理人であり、日本公認会計士協会を名乗っている以上、協会から訴えられる可能性が生じますし、逆に協会はこれを放置した場合、例えばこのblogの題名に「協会公式blog」などと付け加えても問題ないということになってしまいます

その他にも彼ら自身の方が法律の専門家なので自覚しているはずですが、いろいろと問題があるはずです

つまりは、協会から委託されていようと第3者から委託されていようと会計士や会計士の業界全体を敵に回したことに変わりはありません

当然会計士協会も、上記のとおり、どちらであったとしても彼らに対してしっかりと然るべき措置をとる必要があるでしょう

ちょうどこの前、持続化給付金の詐欺事件に国税庁の職員や大手証券会社社員が関わっており、「仮想通貨に投資すれば個人事業主に該当し、給付金を受けられる」などと言って勧誘していたことから、専門的な知識を利用して専門的な知識のない人間に誤解を与え、誘導する行為は悪質な手口とメディアで批判されていました

内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士がやったことも専門的な知識を持っていないあずさとの裁判における原告に対してblogをすべて削除しなければ協会から何らかの措置を受けるかのような誤解を与え、blogをすべて削除するように誘導しました

前にも記載したように、blogの一部削除などでも表現の自由との関係で争いとなる論点なのにblogの内容すべて削除というのは明らかな不当な要求でこの詐欺事件と同様に悪質な手口と言ってよいでしょう

彼らのような人間が2人も理事を務めている法曹養成ネットワークという団体は活動方針の中に「法学部・法科大学院と連携して具体的な教育内容や各種の取組などを共有し~法学教育の協労主体となる」となっていますが、法律を遵守する善良な市民に対して不当な要求をする方法や依頼人からの依頼内容を無視して着手金を奪い取る手法を、これから法律家を目指す人たちに教育したり、悪質な手口のノウハウを共有しようとしていると考えると、極めて危険な組織と言わざるをえません

法曹養成ネットワークには大学教授も何名か名を連ねていますが、今回のことをどのように考えているのか聞いてみたいものです

追記

上記は受託者たる弁護士について主に記載しましたが、下記はその委託人についてです

既に記載しているように弁護士は日本公認会計士協会の依頼だとしているものの、いろいろと不自然な点があるため、現時点ではそれ以外の第3者(おそらくはあずさ関係者)の2通りが考えられます

もっとも、第3者についてはあまりに曖昧過ぎて記載しようがありません

しかし、1つだけ言えることはもし、自分や自分の家族が同じことをされたらどう思うか考えるべきだと思います

そして、必ず、その代償を支払うことになるでしょう

次に会計士協会が依頼人だった場合ですが、「高い倫理観」が聞いて呆れてしまいます

もし内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士に嘘をつかれて、通知文を送ってしまった場合でも、すでに他の弁護士からセカンドオピニオンを入手し、自分たちが悪かったことは自覚しているはずですから、すぐに撤回してもらいたいものです

以前、通知文には「会則」としか記載しておらず、会計士協会の会則ではないという言い訳を(弁護士たちは)できると記載しましたが、協会が依頼人だった場合、協会自身はさすがにその言い訳は難しいでしょう

そうなれば、脅迫という事実に言い逃れをするのは難しいはずです

なお、こちらの弁護士によれば、仮にこの「会則」が会計士協会の会則であったとしても、blogに書かれている内容は会則に直接違反はしていないとのことです

もちろん、協会が無理やり「会則」の内容にこじつけてあずさとの裁判における原告を会則違反にすることはできますが、それはそれで民法上の権利の濫用などの他の法律の違反に該当することになります

まとめると、会計士協会は、会則などに全く違反していない善良なる市民に対し、勘違いなのか意図的なのかはわかりませんが、憲法で認められている表現の自由を侵害する内容の通知文を送り付けて、刑法に違反するであろう脅迫・強要を行い、さらに民法で制限されている権利の濫用まで行おうとしており、まるで反社会的勢力が行うようなことをしていることになります

これを前提にすると、上記とはまた違った考え方ですが、会計士協会が今回の脅迫文の原案を作成しあずさとの裁判における原告に送るために弁護士を探していたとも考えられます

そして、当然脅迫文を自己の法律事務所名で出すことをまともな法律事務所は拒否するため途方に暮れていたところ、たどり着いたのが内村涼子弁護士と椛嶋裕之弁護士だったとも考えられるのです

そうであれば、会計士協会が専門性も特にない彼らに依頼したことの辻褄もあいます

また、これらの弁護士への依頼費用はその目的が協会の活動とは認められず、画策者の私的なものであると考えられるため、会費から支出することは許されず、画策者の横領も疑われます

そもそも、それを考えること自体がどうかと思いますが、弁護士などを使っていることから画策者は1人や2人の単独行動ではないことが推測でき、脅迫文を出すという一線を超えるまでに、おかしいと主張する人や止める人がいなかったとすると、組織としてガバナンスが効いていなかったことになります

監査法人にはコーポレートガバナンスコードのようなものがあったと思いますが、管理する監査法人には「ガバナンスが~」などと言っておきながら、協会自身はガバナンスが効いていなかったとしたら大問題です

会計士協会は品質管理レビューを通じて、監査法人などに処分などを下せますが、処分などができるということは、その処分の妥当性や公平性も問われるということを意味します

ちょうど、春ごろ知床の遊覧船が沈没し行方不明者が発生している問題で検査機関の検査や検査後の対応が妥当だったのかという問題が発生しました

既に記載しているように、会計士業界では以前に補修所におけるE-Learningの不正受講問題が起きていたのであり、このことを考慮すれば、CPEでも同じようなことが起こることは容易に予期できたはずです

それが今回のあずさによるCPE不正受講の問題が発覚するまで、品質管レビューで約10年間放置してきた協会としての責任も問われるべきです

三井住友フィナンシャルグループ等に関する監査調書改ざんについては裁判まで起きているのに調査されたという話は聞きません

結果、直近ではあずさが監査していたEDULABで不適切会計問題が発生するなどの問題も起きています

今後もあずさによるさらに大きな問題が起きるでしょうが、その場合にはなぜ会計士協会はこのblogに書かれているような疑惑について何ら対処をしていないのだと批判されるのは必至であり、信頼向上どころかその存在意義を問われることになるはずです

今回のあずさとの裁判における原告に対する対応も考えると、大手監査法人と一部の中小や個人の会計士に対する対応が不透明になっており、特に立場の弱い中小や個人の会計士には根拠が全くないか乏しい理由で自分たちの気に入らないものたちを排除しようとしているのではないかと考えてしまいます

今後、処分を受けた中小の監査法人などからは「不当に重い処分を下された」などの話もできくるのではないでしょうか

その場合、不服審査では不祥事企業がよくやる「なんちゃって第三者委員会」のように自分たちである適度コントロールができるかもしれませんが、裁判まで起こされた場合はどうなるかわかりません

何しろ、今回の件で何の問題もない人間に脅迫文を送り付けるという行為をしてしまっているわけですし、あずさとの裁判における原告が過去に監査調書を改ざんして協会の品質管理レビューを乗り切ったことを証言すれば、協会の品質管理レビューやその処分の妥当性について裁判官に疑問を持たせるには十分でしょう

会計士協会はビジョンペーパーというものを作成したようですが、今協会がすべきことは、憲法で認められた権利を侵害しないことや刑法違反の脅迫行為をしないこと、裁判では偽証をしないこと、公文書などを偽造しないこと、賭博行為はしないこと、労働法は遵守することなど本来、日本国民なら誰しも遵守していることを遵守させることではないでしょうか

それらを自分たちが遵守できるようになってから、他人に会則だのブランディングだのを主張してもらいたいものです

今回は関係がないので、詳細は次回以降に回そうと思いますが、ちょうどあずさの従業員が逮捕されたというニュースもありました

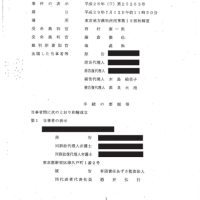

『4大監査法人の一つ「あずさ監査法人」の公認会計士の37歳の男が、乱交パーティーに参加して女子高校生にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。

児童買春や児童福祉法違反などの疑いで逮捕されたのは、有限責任あずさ監査法人の公認会計士・延堂大輔容疑者です。』

おかしな弁護士が因縁をつけてくると迷惑なので、一応情報元のヤフーニュースのリンクをリンク切れかもしれませんが記載しておきます