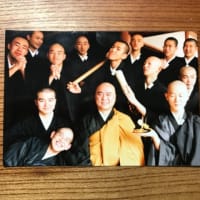

(写真は法堂前にて同安居の殿行と。平成2年1月3日撮影)

先日、暁天坐禅の際に、私が祖山に安居していた時代の法堂の公務について少し話しましたが、あの後、私が送行して間もなく、師寮寺の寺報に『殿行時代の思い出』と題して随筆を載せていたことを思い出しました。

私が安居していたのは昭和63年から平成4年までで、もう30年近くも前のことになり、この随筆に記した祖山の各寮の公務も、現在ではいろいろな面で変わって来ているようです。

例えば、当時は法堂法要に使用する角香炉用の切り炭(枝状の炭を薄く輪切りにしたもの)を熾すのに、毎朝、囲炉裏の中にオガ炭(豆炭)を十数個ほどピラミッド状に積み、これに点火して全体が真っ赤になるまで熱し、これを窯として中に切り炭を入れて適度な赤色になるまで焼いて使用していたのですが、一連の作業に大変な手間と技術を要するためか、我々が送行した後にこの工程は廃され、今は市販の香炭を使用しているようです。

また、文中にあるように、当時、当番は振鈴2時間前に起床して公務にあたっていましたが、その後、1時間前起床となったようであるし、つい先日、送行したばかりで寮に挨拶に来てくれた卒寮生によれば、法堂と侍真寮の公務も、現在では一部統合されて来ているようです。このように、当時と現在とでは、公務のあり方にも様々な違いがあるようですが、「昔はこうであった」という資料的な価値もなくはなかろうし、伽藍のことや、叢林で身につけておくべき進退、作法について等、現在も変わらぬ部分は寮生諸君の参考にもなろうし、これをお読みの寮生のお師匠様方にとっても、当時のことを思い出して頂くきっかけともなろうかと思い、ここにその随筆の全文を掲載致します。

ちなみに、1年生のK君のお師匠様と私とは、この時の殿行チームの同期生であり、同じく1年生のW君のお師匠様は、短い間でしたが、我々のチームの知殿和尚さんでした。また、4年生のS君のお師匠様はたしかこの時の供真和尚さんであり、2年生のY君、1年生のY君sのお師匠様も、同じ殿行チームではありませんでしたが、同年安居でした。直接面識はないのですが、1年生のS君のお師匠様のお名前は、我々より安居が4年早く、既に送行されていたにも拘わらず、どういう訳か安居中から我々も知っていました。お山で結ばれた縁というものは、このようにまことに幅広く深いものでありますね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『殿行(でんなん)時代の思い出』

丸4年間の安居(あんご)の後、本年5月5日をもって、私は大本山永平寺を送行(下山)致しました。こうして無事に祖山安居を終えられましたのも、当山檀信徒の皆様の御助力の賜物と、心から感謝申し上げます。

ひとくちに4年といっても、実に様々なことがありました。ご存知のように、永平寺の生活にあっては、ひとつひとつの出来事の起こりようが一般社会のそれと大きく趣を異にしますので、具体的にその内容をイメージして頂くことは、外部の人にとって大変難しいと思われます。今回はそこを配慮して、出来るだけわかりやすく、私の殿行時代の思い出を綴らせて頂きたいと思います。

殿行とは「仏殿行者(ぶつでんあんじゃ)」の略称。仏殿は永平寺の七堂伽藍のうち、御本尊釈迦牟尼仏を擁する建物を指し、行者は「仕える人」を意味します。その職務は読んで字の如く、仏殿と法堂で行われる一切の行持の準備と補佐、及びこれらの建物の洒掃(掃除)をすることにあります。と、こう申し述べると、何でもないことのように思われますが、なかなか実態はそう生易しいものではありません。真行(しんなん:御真廟行者)と並んで、実はこの殿行を務めることが、実質上、少なくとも肉体的には、永平寺で最も厳しい修行となります。

殿行に配属されるのは、半年交替で10人~14人程度ですが、皆、修行2年目の雲衲(うんのう:修行僧)で、人員が払底していない限り、1年目の者が務めることはまずありません。1年目の修行をやりおおせ、なお殿行を務める意欲のある者が配属されることになっています。殿行に進むにあたっては、いたずら好きの先輩の脅し等もあって、私も随分逡巡したものです。30歳を過ぎた私(注:私が掛搭したのは31歳の時)が、十代も混じる他の殿行に伍して、体力的に続くだろうか。胃潰瘍にでもなりはせぬか。腰でも傷めやしないか・・。結局はすべて杞憂に終わりましたが、ことほど左様にそのプレッシャーが強かったのを覚えています。

さて、具体的にどういう修行だったのかを申し述べましょう。

まず、配属されて最初の1週間は見習い期間です。この間、普通の起床時間(夏は3時半、冬は4時半)の2時間前に起きて、朝課が行われる法堂の掃除をします。総面積450畳の掃除は、四畳半の掃除とは訳が違います。朝課、小食(しょうじき:朝食)を普通の雲衲と同様に終えた後は、4時半の晩課まで、食事時間を除き、延々と掃き掃除、草むしりなどの作務をします。

1日目、2日目は体力にまだ余裕がありますから、常と変わらず仕事をこなして行けますが、3日目、4日目ともなると、睡眠不足と精神的疲労から、少しでも体の動きを止めると意識が朦朧としてくるようです。私も、高い石垣に4メートルほどの梯子をかけて、石垣の隙間の草取りをしている時にうとうとしてしまい、重心が移って梯子が石垣からふわりと浮いてしまい、「うわあっ」と叫んだ経験があります。じたばたするうちにまた梯子が石垣にくっついてくれたのは、やはり仏の御加護というべきでしょうか。

晩課が終わると「馴らし(ならし)」と称して、法要の際の動作の練習が始まります。殿行の動きは見た目の美しさを要求されるので、馴らしはその基本となる歩き方から始まります。上半身を決して揺らさずに、湖面を滑るが如くに歩く、というのが理想ですが、最初のうちはなかなかうまく行きません。同僚の中にひとり、飛び抜けてこの歩き方が上手な男がいましたが、うますぎて少々動きが人間離れしていたので、「ユーレイ」というあまり有り難くないニックネームを頂戴していたようです。歩幅の基本は、畳の長い方が4歩、短い方が2歩と決められていますが、これは茶道の裏千家の足運びと合致するそうです(表千家は6歩・3歩とか)。余談になりますが、茶道のお点前の動作は、永平寺の食事の際の動作と非常によく似ています。

馴らしが終わると9時から反省会。見習いはこの後、先輩から渡された仕事の手ほどき帳の記載事項をすべて自分のノートに書き写すことを義務づけられていますが、その量が厖大なので、毎晩10時半過ぎまでかかってしまいます。

ハードな見習い期間が終わって、少しは余裕ができるかと思えば、事実はその逆で、日毎に精神的、肉体的負荷が高まって行きます。見習いの間は法要をただ傍観しているだけで済んだのですが、これからは各法要で複雑な役割を与えられ、これを完璧にこなさなければなりません。

殿行の動きは、一歩一歩の足の運びまでお経に合わせて行われますから、一般の修行僧が配られた経本を音読する場合でも、これを丸暗記していなければなりません。暗記して、いつどうすれば良い、ということがわかっても、これに例の「美しい動き」を伴わせなければなりません。そしてその動きには少しのミスも許されません。もしミスを犯したら、知殿和尚(殿行の監督の役僧)さんのところに自分で出向いて行って、叱言を頂戴しなければなりません。私も最初のうちは何度も通ったものです。「絶対に間違うまいぞ」と心に誓って、結局いくつも失敗した時など、本当に情けなくなります。誰にもわからないような小さなミスがあったが、まあ自己申告するほどでもないだろう、などと思っていると、同僚から「もう知殿和尚さんのところに行った?」とチクリと釘をさされます。皆、ミスを犯すまいと必死で取り組んでいますから、相互監視の目も厳しくなるわけです。

2年目以上の古参ともなると、時間をやりくりして多少の休憩時間を作れるものですが、殿行にはこれが許されません。法要や作務などの共同作業の他の時間は、各自で法要の練習をすることが義務づけられています。目が覚めている間は四六時中精神的プレッシャーの中で体を動かしていて、睡眠時間も6時間ほどですから、慢性的に強いストレスを受けているわけですが、この欲求不満はほとんど食欲に向けられるようです。まあ、殿行のよく食べることといったら。科学的にはムチャクチャな話かも知れませんが、殿行は睡眠不足を食べることでカバーしているように思われます。

殿行は一般の修行僧と同様、睡眠は僧堂で摂りますが、その生活の本拠地は法堂で、ここで馴らしや種々の作務等が行われます。ここでは炎熱の夏も極寒の冬も、冷暖房器具を使うことが許されません。昭和46年落慶の吉祥閣などは、在家の方々のお泊まりのための建物ですからセントラルヒーティングが入っており、係の雲衲達もこの恩恵に浴しているわけですが、法堂には扇風機は勿論、冬の火の気さえありません。須弥壇の裏の当番所には囲炉裏がありますが、これは法要に使う炭をおこしたり、湯を沸かしたりするためのもので、ゆっくりと暖をとることは許されていません。夏は体全体から滝のような汗を流し、冬は氷点下の畳を裸足で踏みしめながら馴らしや作務に励みます。

最初に申し上げたように、法堂と仏殿が殿行の守備範囲です。法堂は畳敷きですが、仏殿の床はつるつるの石畳になっており、毎日の法要前の掃除には、裸足でこれを雑巾がけせねばならず、真冬など、取りかかる前からうんざりしたものでした。手の指先や足の爪先が感じるのは、冷たさよりも鈍痛であり、皮膚の弱い者などは手の甲や耳先が霜焼けになったり、かかとがぱっくり割れたりして、大分苦労していたようです。

昼間の法要前の掃除は全員で一斉に取りかかりますからそれでも短時間に終えてしまいますが、朝課前の法堂掃除は、当番に当たった者が2時半に起床してたった二人で行います。雪の降りしきる闇の中、屋外の水槽で花(樒の束)を洗い、広間に箒をかけ、須弥壇や板の間を水拭きします。須弥壇上の観音様の周囲を水拭きしている時、寒さにちぢこまりながら、勿体なくも観音様に向かってつい、「観音様、こんなに尽くしてるんですから、なんとかよろしくお願いしますよ。」などとバチ当たりで見当違いなことを言ってしまったことがあります。ここでの修行は自らの修養のため、道元禅師のご恩に報いるためであるのに、何をどうして頂こうと思ったものやら。観音様は何とお聞きになったでしょうか。

冬の最中でも大汗をかくのが夜の馴らしです。申し上げたように、馴らしは歩き方から始まりますが、回向草紙(お経の後に唱える回向の書いてある本)を三方に載せて維那和尚(法要のナレーター)の所まで運ぶ練習をするために、実際より少し重たく作られた練習用三方を運ぶ訓練がこれに加わります。両腕をまっすぐに伸ばし、手の甲を上にしてこの上に三方の縁を載せ、足の運びに気を配りながら全員が横一直線になって、何分間も腕を下ろさずに歩く練習を延々と続けるわけですが、お陰様でだいぶ上半身の筋肉がついたようです。

修行が進むと、これに大擂(だいらい:大太鼓)を打つ練習が加わります。ドロドロドロドロ・・と小刻みに太鼓を打つ練習ですが、この間、30分の間、腕を下ろしたり、叩くのを休んだりすることは許されません。段階的に叩く強さを変えて行くわけですが、いやはやこれが大変な運動で、打ち終えた後は掌が硬直してしまって指がバチに張りついてしまい、これを何とかはがさねばならない有様です。こういう訳で、震え上がるような寒さの日でも、馴らしの時間だけは別。みな坊主頭からもうもうと湯気を立てて修行に取り組んでいます。

これら厳しい馴らしの苦労が報われるのは二期法要(春の御授戒、秋の御征忌)です。実質的には殿行の馴らしは、この一週間にわたる二つの大法要に向けられています。

緊張の続くいくつもの大法要を経て、最終日の最終の法要を終え、参加された御寺院様方、雲衲達を見送り、法堂に殿行以外誰一人いなくなると、殿行ひとりひとりの顔に笑みがこぼれます。充足感と安堵感に満ちた爽やかなひとときです。ある者は仰向けになってばったりその場に倒れ込み、ある者は浮かれて「終わった、終わった!」と叫びながらピョンピョン跳びはねてはしゃぎます。何? 修行僧がはしたない、と思われますか? いや、この日ばかりは大目に見てやって下さい。

「下山(あさん)の道は上山の道」とやら。4年の修行に区切りをつけて東京に戻って来た私ですが、無論私の修行は終わったわけではありません。祖山で学び得たことを社会に還元しつつ、なお自らの修行に打ち込んで行こうと思います。

(平成4年5月 師寮寺寺報に記す)

先日、暁天坐禅の際に、私が祖山に安居していた時代の法堂の公務について少し話しましたが、あの後、私が送行して間もなく、師寮寺の寺報に『殿行時代の思い出』と題して随筆を載せていたことを思い出しました。

私が安居していたのは昭和63年から平成4年までで、もう30年近くも前のことになり、この随筆に記した祖山の各寮の公務も、現在ではいろいろな面で変わって来ているようです。

例えば、当時は法堂法要に使用する角香炉用の切り炭(枝状の炭を薄く輪切りにしたもの)を熾すのに、毎朝、囲炉裏の中にオガ炭(豆炭)を十数個ほどピラミッド状に積み、これに点火して全体が真っ赤になるまで熱し、これを窯として中に切り炭を入れて適度な赤色になるまで焼いて使用していたのですが、一連の作業に大変な手間と技術を要するためか、我々が送行した後にこの工程は廃され、今は市販の香炭を使用しているようです。

また、文中にあるように、当時、当番は振鈴2時間前に起床して公務にあたっていましたが、その後、1時間前起床となったようであるし、つい先日、送行したばかりで寮に挨拶に来てくれた卒寮生によれば、法堂と侍真寮の公務も、現在では一部統合されて来ているようです。このように、当時と現在とでは、公務のあり方にも様々な違いがあるようですが、「昔はこうであった」という資料的な価値もなくはなかろうし、伽藍のことや、叢林で身につけておくべき進退、作法について等、現在も変わらぬ部分は寮生諸君の参考にもなろうし、これをお読みの寮生のお師匠様方にとっても、当時のことを思い出して頂くきっかけともなろうかと思い、ここにその随筆の全文を掲載致します。

ちなみに、1年生のK君のお師匠様と私とは、この時の殿行チームの同期生であり、同じく1年生のW君のお師匠様は、短い間でしたが、我々のチームの知殿和尚さんでした。また、4年生のS君のお師匠様はたしかこの時の供真和尚さんであり、2年生のY君、1年生のY君sのお師匠様も、同じ殿行チームではありませんでしたが、同年安居でした。直接面識はないのですが、1年生のS君のお師匠様のお名前は、我々より安居が4年早く、既に送行されていたにも拘わらず、どういう訳か安居中から我々も知っていました。お山で結ばれた縁というものは、このようにまことに幅広く深いものでありますね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『殿行(でんなん)時代の思い出』

丸4年間の安居(あんご)の後、本年5月5日をもって、私は大本山永平寺を送行(下山)致しました。こうして無事に祖山安居を終えられましたのも、当山檀信徒の皆様の御助力の賜物と、心から感謝申し上げます。

ひとくちに4年といっても、実に様々なことがありました。ご存知のように、永平寺の生活にあっては、ひとつひとつの出来事の起こりようが一般社会のそれと大きく趣を異にしますので、具体的にその内容をイメージして頂くことは、外部の人にとって大変難しいと思われます。今回はそこを配慮して、出来るだけわかりやすく、私の殿行時代の思い出を綴らせて頂きたいと思います。

殿行とは「仏殿行者(ぶつでんあんじゃ)」の略称。仏殿は永平寺の七堂伽藍のうち、御本尊釈迦牟尼仏を擁する建物を指し、行者は「仕える人」を意味します。その職務は読んで字の如く、仏殿と法堂で行われる一切の行持の準備と補佐、及びこれらの建物の洒掃(掃除)をすることにあります。と、こう申し述べると、何でもないことのように思われますが、なかなか実態はそう生易しいものではありません。真行(しんなん:御真廟行者)と並んで、実はこの殿行を務めることが、実質上、少なくとも肉体的には、永平寺で最も厳しい修行となります。

殿行に配属されるのは、半年交替で10人~14人程度ですが、皆、修行2年目の雲衲(うんのう:修行僧)で、人員が払底していない限り、1年目の者が務めることはまずありません。1年目の修行をやりおおせ、なお殿行を務める意欲のある者が配属されることになっています。殿行に進むにあたっては、いたずら好きの先輩の脅し等もあって、私も随分逡巡したものです。30歳を過ぎた私(注:私が掛搭したのは31歳の時)が、十代も混じる他の殿行に伍して、体力的に続くだろうか。胃潰瘍にでもなりはせぬか。腰でも傷めやしないか・・。結局はすべて杞憂に終わりましたが、ことほど左様にそのプレッシャーが強かったのを覚えています。

さて、具体的にどういう修行だったのかを申し述べましょう。

まず、配属されて最初の1週間は見習い期間です。この間、普通の起床時間(夏は3時半、冬は4時半)の2時間前に起きて、朝課が行われる法堂の掃除をします。総面積450畳の掃除は、四畳半の掃除とは訳が違います。朝課、小食(しょうじき:朝食)を普通の雲衲と同様に終えた後は、4時半の晩課まで、食事時間を除き、延々と掃き掃除、草むしりなどの作務をします。

1日目、2日目は体力にまだ余裕がありますから、常と変わらず仕事をこなして行けますが、3日目、4日目ともなると、睡眠不足と精神的疲労から、少しでも体の動きを止めると意識が朦朧としてくるようです。私も、高い石垣に4メートルほどの梯子をかけて、石垣の隙間の草取りをしている時にうとうとしてしまい、重心が移って梯子が石垣からふわりと浮いてしまい、「うわあっ」と叫んだ経験があります。じたばたするうちにまた梯子が石垣にくっついてくれたのは、やはり仏の御加護というべきでしょうか。

晩課が終わると「馴らし(ならし)」と称して、法要の際の動作の練習が始まります。殿行の動きは見た目の美しさを要求されるので、馴らしはその基本となる歩き方から始まります。上半身を決して揺らさずに、湖面を滑るが如くに歩く、というのが理想ですが、最初のうちはなかなかうまく行きません。同僚の中にひとり、飛び抜けてこの歩き方が上手な男がいましたが、うますぎて少々動きが人間離れしていたので、「ユーレイ」というあまり有り難くないニックネームを頂戴していたようです。歩幅の基本は、畳の長い方が4歩、短い方が2歩と決められていますが、これは茶道の裏千家の足運びと合致するそうです(表千家は6歩・3歩とか)。余談になりますが、茶道のお点前の動作は、永平寺の食事の際の動作と非常によく似ています。

馴らしが終わると9時から反省会。見習いはこの後、先輩から渡された仕事の手ほどき帳の記載事項をすべて自分のノートに書き写すことを義務づけられていますが、その量が厖大なので、毎晩10時半過ぎまでかかってしまいます。

ハードな見習い期間が終わって、少しは余裕ができるかと思えば、事実はその逆で、日毎に精神的、肉体的負荷が高まって行きます。見習いの間は法要をただ傍観しているだけで済んだのですが、これからは各法要で複雑な役割を与えられ、これを完璧にこなさなければなりません。

殿行の動きは、一歩一歩の足の運びまでお経に合わせて行われますから、一般の修行僧が配られた経本を音読する場合でも、これを丸暗記していなければなりません。暗記して、いつどうすれば良い、ということがわかっても、これに例の「美しい動き」を伴わせなければなりません。そしてその動きには少しのミスも許されません。もしミスを犯したら、知殿和尚(殿行の監督の役僧)さんのところに自分で出向いて行って、叱言を頂戴しなければなりません。私も最初のうちは何度も通ったものです。「絶対に間違うまいぞ」と心に誓って、結局いくつも失敗した時など、本当に情けなくなります。誰にもわからないような小さなミスがあったが、まあ自己申告するほどでもないだろう、などと思っていると、同僚から「もう知殿和尚さんのところに行った?」とチクリと釘をさされます。皆、ミスを犯すまいと必死で取り組んでいますから、相互監視の目も厳しくなるわけです。

2年目以上の古参ともなると、時間をやりくりして多少の休憩時間を作れるものですが、殿行にはこれが許されません。法要や作務などの共同作業の他の時間は、各自で法要の練習をすることが義務づけられています。目が覚めている間は四六時中精神的プレッシャーの中で体を動かしていて、睡眠時間も6時間ほどですから、慢性的に強いストレスを受けているわけですが、この欲求不満はほとんど食欲に向けられるようです。まあ、殿行のよく食べることといったら。科学的にはムチャクチャな話かも知れませんが、殿行は睡眠不足を食べることでカバーしているように思われます。

殿行は一般の修行僧と同様、睡眠は僧堂で摂りますが、その生活の本拠地は法堂で、ここで馴らしや種々の作務等が行われます。ここでは炎熱の夏も極寒の冬も、冷暖房器具を使うことが許されません。昭和46年落慶の吉祥閣などは、在家の方々のお泊まりのための建物ですからセントラルヒーティングが入っており、係の雲衲達もこの恩恵に浴しているわけですが、法堂には扇風機は勿論、冬の火の気さえありません。須弥壇の裏の当番所には囲炉裏がありますが、これは法要に使う炭をおこしたり、湯を沸かしたりするためのもので、ゆっくりと暖をとることは許されていません。夏は体全体から滝のような汗を流し、冬は氷点下の畳を裸足で踏みしめながら馴らしや作務に励みます。

最初に申し上げたように、法堂と仏殿が殿行の守備範囲です。法堂は畳敷きですが、仏殿の床はつるつるの石畳になっており、毎日の法要前の掃除には、裸足でこれを雑巾がけせねばならず、真冬など、取りかかる前からうんざりしたものでした。手の指先や足の爪先が感じるのは、冷たさよりも鈍痛であり、皮膚の弱い者などは手の甲や耳先が霜焼けになったり、かかとがぱっくり割れたりして、大分苦労していたようです。

昼間の法要前の掃除は全員で一斉に取りかかりますからそれでも短時間に終えてしまいますが、朝課前の法堂掃除は、当番に当たった者が2時半に起床してたった二人で行います。雪の降りしきる闇の中、屋外の水槽で花(樒の束)を洗い、広間に箒をかけ、須弥壇や板の間を水拭きします。須弥壇上の観音様の周囲を水拭きしている時、寒さにちぢこまりながら、勿体なくも観音様に向かってつい、「観音様、こんなに尽くしてるんですから、なんとかよろしくお願いしますよ。」などとバチ当たりで見当違いなことを言ってしまったことがあります。ここでの修行は自らの修養のため、道元禅師のご恩に報いるためであるのに、何をどうして頂こうと思ったものやら。観音様は何とお聞きになったでしょうか。

冬の最中でも大汗をかくのが夜の馴らしです。申し上げたように、馴らしは歩き方から始まりますが、回向草紙(お経の後に唱える回向の書いてある本)を三方に載せて維那和尚(法要のナレーター)の所まで運ぶ練習をするために、実際より少し重たく作られた練習用三方を運ぶ訓練がこれに加わります。両腕をまっすぐに伸ばし、手の甲を上にしてこの上に三方の縁を載せ、足の運びに気を配りながら全員が横一直線になって、何分間も腕を下ろさずに歩く練習を延々と続けるわけですが、お陰様でだいぶ上半身の筋肉がついたようです。

修行が進むと、これに大擂(だいらい:大太鼓)を打つ練習が加わります。ドロドロドロドロ・・と小刻みに太鼓を打つ練習ですが、この間、30分の間、腕を下ろしたり、叩くのを休んだりすることは許されません。段階的に叩く強さを変えて行くわけですが、いやはやこれが大変な運動で、打ち終えた後は掌が硬直してしまって指がバチに張りついてしまい、これを何とかはがさねばならない有様です。こういう訳で、震え上がるような寒さの日でも、馴らしの時間だけは別。みな坊主頭からもうもうと湯気を立てて修行に取り組んでいます。

これら厳しい馴らしの苦労が報われるのは二期法要(春の御授戒、秋の御征忌)です。実質的には殿行の馴らしは、この一週間にわたる二つの大法要に向けられています。

緊張の続くいくつもの大法要を経て、最終日の最終の法要を終え、参加された御寺院様方、雲衲達を見送り、法堂に殿行以外誰一人いなくなると、殿行ひとりひとりの顔に笑みがこぼれます。充足感と安堵感に満ちた爽やかなひとときです。ある者は仰向けになってばったりその場に倒れ込み、ある者は浮かれて「終わった、終わった!」と叫びながらピョンピョン跳びはねてはしゃぎます。何? 修行僧がはしたない、と思われますか? いや、この日ばかりは大目に見てやって下さい。

「下山(あさん)の道は上山の道」とやら。4年の修行に区切りをつけて東京に戻って来た私ですが、無論私の修行は終わったわけではありません。祖山で学び得たことを社会に還元しつつ、なお自らの修行に打ち込んで行こうと思います。

(平成4年5月 師寮寺寺報に記す)