アニキ肩痛の回復順調、交流戦4番左翼も(日刊スポーツ) - goo ニュース

身体均整師養成講座、受講生募集中

http://www.kinsei-gakuen.com/

【増刷】南一夫『内臓体壁反射による異常観察と調整テクニック/概論』

(韓国語版出版の話が進行中)

http://www.kinsei.ne.jp/tosho_info.html

阪神タイガースの金本選手が肩の故障でスタメン落ちしてはや一月が過ぎました。連続全イニング出場の記録がかかっていただけに、無理が高じて状態を悪くしてしまったことは否めません。報道された写真によると、肩の前側を押さえて顔を歪めている姿が見られますが、ここには、肩の故障のみならず、関節の障害というものの基本を考える重要な要素が含まれています。今回は、そのことを少し掘り下げてみることにしましょう。

野球のポジションのなかで、肩を痛めやすいポジションといえば圧倒的に投手です。仮にわたしたちが、投手がするように、ピッチャーマウンドから捕手に向けて全力で100球近くボールを投げれば、翌日は間違いなく肩が痛みであがらなくなるでしょう。私も中学校時代は野球部にいて一度肩を壊したことがあります。

たちが悪いのは、こういった肩の痛みが結構尾を引くということです。後年、大学生になって正月やお盆に帰省して弟とキャッチボールをしようなんてことになると肩が痛くてボールが投げられないということがよくありました。要するにただほっておいても治ってくれないのです。これには対処法があって、少しランニングなどをして身体を温めたあとで、近距離のキャッチボールからはじめて、少しずつ肩と作ってゆくと問題なくキャチボールが楽しみめるようになります。肩が痛まないように注意しながら軽いキャッチボールを繰り返していると、やがて痛みはおこらなくなりました。こういった経験則を、より組織的合理的に高めたものが、スポーツ選手のリハビリです。

程度の差はありますが、一般の方々の足関節の捻挫の後遺症や肩関節の故障にも、同様の問題が潜んでいます。この場合、表面に表れてくるのが、かならずしも故障箇所の痛みではないということも忘れないようにしなければなりません。たとえば、膝の違和感であったり、逆側の腰の痛みであったり、腕の重だるさであったり、胸のつかえの背後に、足首や肩関節の古傷が関与していることがあります。潜在的な関節の故障を見逃さないテクニックが必要になります。

考えたおかなければならないのは、どのようにして関節を痛めるのかという基本原則です。「投手が肩を痛める」といったタイプの故障、一般に使いすぎによる故障は、「なぜ」「どうして」が理解しやすく、見逃しにくいのですが、一般の方々の故障は、冒頭で紹介した金本選手の例のように、バッターなのに肩を故障するといったタイプの故障です。「関節の障害というものの基本を考える重要な要素が含まれています」と述べたのはこのことを指しています。故障の箇所や原因が見逃さないために、運動と関節障害の関係性をしっかり押さえておくことが必要なのです。

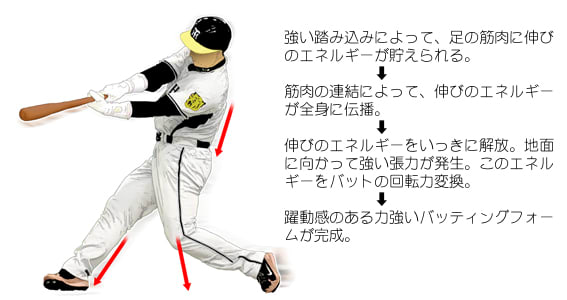

わたしたちは、しばしば筋肉こそが運動の主体であるという誤った運動観に捉われています。一般に荷物ならば「降ろす」よりは「持ち上げる」方が運動のイメージとしてぴったりきます。登山ならば「登る」方が「下る」よりも運動のイメージとしてぴったりきます。バッターでいえば「ボールに当てる」までが運動で、「当てたあと」はあくまで余韻であって、運動の主体ではないと感じられると思います。

「運動」といえば、自らの意思で発動された運動、筋肉のコントロールで生み出した運動と考えるほうが自然ですし、疲労感・達成感も生まれやすいのです。しかし、運動のもたらす負担を考えるためには、わたしたちの「意志」とか「充実感」とは別個に、運動のもつ力学的な側面を考えなければなりません。金本選手の例で言えば、もっとも大きな衝撃が肩関節にかかるのは、投手のボールをバットで捉えた瞬間です。金本選手のヘッドスピードは155km/hとの報告もあります。

このような正反対のベクトルをもったバットとボールが正面衝突すればどうなるか、当然バットは後方(バックネットの方)に吹き飛ばされるような強い衝撃物に一変します。このバットをひるむことなく振りぬいたときに、初めてバッティングといえるものになります。うまくすればボールは外野のスタンドまで運ばれるかもしれません。当然ですが、このとき、金本選手の肩関節には、後方に吹き飛ばされるようなものすごい衝撃が伝わります。このとき、意志の及ばないところで、肩関節をしっかりと固定するために大きな運動がおこなわれているのです。

それだけではありません。金本選手の特徴としてよく知られているのが、たえずフルスイングする打撃スタイルです。全力でフル抜かれたバットと両腕は、総計でおそらく十数キロの重みがあります。これらは、フォロースイングのところで、肩を引きちぎろうする強い衝撃となります。関節の故障を考える時、真っ先に考えておかねばならいないのは、どこを使っているかではなく、どこで最も強い衝撃を受けているかなのです。

衝撃は、力の方向が変化するところで生じます。正確にいえば、力の変化がどの程度短時間で起こるかによって、衝撃の度合いは決定します。どの程度の重みを持ったものが、どの程度のスピードで移動しているかが、大きな問題となりますこれは、いいかえれば加速度(重さ×スピードの変化)の問題なのです。ひとりひとりの方の生活のなかで、いったいどのような加速度が生じているかを、聞き出して見ることが必要なのです。

さて、衝撃の姿が分かったら、あとは関節の構造についての理解です。一般に、バットでも、ボールでも、衝撃を受けると「穿断力」が生じます。動物の骨格は、基本的に運動のなかで生ずる「穿断力」に打ち勝つように太くなっています(動物のカラダってすごい!)。ただし、もともとある古い形態を変形しながら動きの仕組みを作っているので、それぞれの関節に、長所と短所が共存しています。ここがウィークポイントといわれるような壊れやすい部位があるのです。

たとえば人間の肩は、そもそも身体の側面に下向きにくっついていた四足歩行の形態をそのまま背面に移動したような形態になっています。これは可動性を作り出すには適した変化なのですが、支持力を高めるには弱みになっています。本来、胴体で保護されていたはずの肩の前面は、脱臼しやすく壊れやすいのです。これこそ、金本選手が痛そうに押さえていた肩の故障箇所なのです。

人間は、十分に大型の哺乳類です(アフリカ起源の哺乳類は、総じてサイズが大きいのが特徴です)。おかげで手も足もかなりの重みがあります。何気ない日常のなかに、さりげなく衝撃が生まれ宿命のようなものを持っているのです。

わたしたちがゾウの身体に感じる大きさのようなものを、おそらくネコやイヌは人間に対して直感しているはずです。そういった身体動作の物理的な側面に留意しておけば、使用頻度に関わらず、大きな力がかかっているところが見極めやすいはずです。

(つづく)

やすらぎ創健堂に戻る。

身体均整師養成講座、受講生募集中

http://www.kinsei-gakuen.com/

【増刷】南一夫『内臓体壁反射による異常観察と調整テクニック/概論』

(韓国語版出版の話が進行中)

http://www.kinsei.ne.jp/tosho_info.html

阪神タイガースの金本選手が肩の故障でスタメン落ちしてはや一月が過ぎました。連続全イニング出場の記録がかかっていただけに、無理が高じて状態を悪くしてしまったことは否めません。報道された写真によると、肩の前側を押さえて顔を歪めている姿が見られますが、ここには、肩の故障のみならず、関節の障害というものの基本を考える重要な要素が含まれています。今回は、そのことを少し掘り下げてみることにしましょう。

野球のポジションのなかで、肩を痛めやすいポジションといえば圧倒的に投手です。仮にわたしたちが、投手がするように、ピッチャーマウンドから捕手に向けて全力で100球近くボールを投げれば、翌日は間違いなく肩が痛みであがらなくなるでしょう。私も中学校時代は野球部にいて一度肩を壊したことがあります。

たちが悪いのは、こういった肩の痛みが結構尾を引くということです。後年、大学生になって正月やお盆に帰省して弟とキャッチボールをしようなんてことになると肩が痛くてボールが投げられないということがよくありました。要するにただほっておいても治ってくれないのです。これには対処法があって、少しランニングなどをして身体を温めたあとで、近距離のキャッチボールからはじめて、少しずつ肩と作ってゆくと問題なくキャチボールが楽しみめるようになります。肩が痛まないように注意しながら軽いキャッチボールを繰り返していると、やがて痛みはおこらなくなりました。こういった経験則を、より組織的合理的に高めたものが、スポーツ選手のリハビリです。

程度の差はありますが、一般の方々の足関節の捻挫の後遺症や肩関節の故障にも、同様の問題が潜んでいます。この場合、表面に表れてくるのが、かならずしも故障箇所の痛みではないということも忘れないようにしなければなりません。たとえば、膝の違和感であったり、逆側の腰の痛みであったり、腕の重だるさであったり、胸のつかえの背後に、足首や肩関節の古傷が関与していることがあります。潜在的な関節の故障を見逃さないテクニックが必要になります。

考えたおかなければならないのは、どのようにして関節を痛めるのかという基本原則です。「投手が肩を痛める」といったタイプの故障、一般に使いすぎによる故障は、「なぜ」「どうして」が理解しやすく、見逃しにくいのですが、一般の方々の故障は、冒頭で紹介した金本選手の例のように、バッターなのに肩を故障するといったタイプの故障です。「関節の障害というものの基本を考える重要な要素が含まれています」と述べたのはこのことを指しています。故障の箇所や原因が見逃さないために、運動と関節障害の関係性をしっかり押さえておくことが必要なのです。

わたしたちは、しばしば筋肉こそが運動の主体であるという誤った運動観に捉われています。一般に荷物ならば「降ろす」よりは「持ち上げる」方が運動のイメージとしてぴったりきます。登山ならば「登る」方が「下る」よりも運動のイメージとしてぴったりきます。バッターでいえば「ボールに当てる」までが運動で、「当てたあと」はあくまで余韻であって、運動の主体ではないと感じられると思います。

「運動」といえば、自らの意思で発動された運動、筋肉のコントロールで生み出した運動と考えるほうが自然ですし、疲労感・達成感も生まれやすいのです。しかし、運動のもたらす負担を考えるためには、わたしたちの「意志」とか「充実感」とは別個に、運動のもつ力学的な側面を考えなければなりません。金本選手の例で言えば、もっとも大きな衝撃が肩関節にかかるのは、投手のボールをバットで捉えた瞬間です。金本選手のヘッドスピードは155km/hとの報告もあります。

このような正反対のベクトルをもったバットとボールが正面衝突すればどうなるか、当然バットは後方(バックネットの方)に吹き飛ばされるような強い衝撃物に一変します。このバットをひるむことなく振りぬいたときに、初めてバッティングといえるものになります。うまくすればボールは外野のスタンドまで運ばれるかもしれません。当然ですが、このとき、金本選手の肩関節には、後方に吹き飛ばされるようなものすごい衝撃が伝わります。このとき、意志の及ばないところで、肩関節をしっかりと固定するために大きな運動がおこなわれているのです。

それだけではありません。金本選手の特徴としてよく知られているのが、たえずフルスイングする打撃スタイルです。全力でフル抜かれたバットと両腕は、総計でおそらく十数キロの重みがあります。これらは、フォロースイングのところで、肩を引きちぎろうする強い衝撃となります。関節の故障を考える時、真っ先に考えておかねばならいないのは、どこを使っているかではなく、どこで最も強い衝撃を受けているかなのです。

衝撃は、力の方向が変化するところで生じます。正確にいえば、力の変化がどの程度短時間で起こるかによって、衝撃の度合いは決定します。どの程度の重みを持ったものが、どの程度のスピードで移動しているかが、大きな問題となりますこれは、いいかえれば加速度(重さ×スピードの変化)の問題なのです。ひとりひとりの方の生活のなかで、いったいどのような加速度が生じているかを、聞き出して見ることが必要なのです。

さて、衝撃の姿が分かったら、あとは関節の構造についての理解です。一般に、バットでも、ボールでも、衝撃を受けると「穿断力」が生じます。動物の骨格は、基本的に運動のなかで生ずる「穿断力」に打ち勝つように太くなっています(動物のカラダってすごい!)。ただし、もともとある古い形態を変形しながら動きの仕組みを作っているので、それぞれの関節に、長所と短所が共存しています。ここがウィークポイントといわれるような壊れやすい部位があるのです。

たとえば人間の肩は、そもそも身体の側面に下向きにくっついていた四足歩行の形態をそのまま背面に移動したような形態になっています。これは可動性を作り出すには適した変化なのですが、支持力を高めるには弱みになっています。本来、胴体で保護されていたはずの肩の前面は、脱臼しやすく壊れやすいのです。これこそ、金本選手が痛そうに押さえていた肩の故障箇所なのです。

人間は、十分に大型の哺乳類です(アフリカ起源の哺乳類は、総じてサイズが大きいのが特徴です)。おかげで手も足もかなりの重みがあります。何気ない日常のなかに、さりげなく衝撃が生まれ宿命のようなものを持っているのです。

わたしたちがゾウの身体に感じる大きさのようなものを、おそらくネコやイヌは人間に対して直感しているはずです。そういった身体動作の物理的な側面に留意しておけば、使用頻度に関わらず、大きな力がかかっているところが見極めやすいはずです。

(つづく)

やすらぎ創健堂に戻る。