身体均整募集中!http://www.kinsei-gakuen.com/

内臓調整療法師会 http://kinsei.main.jp/naizoutyousei/

眠りとお通じの整体院 http://kinsei-gakuen.com/kansaikinseiin/

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。年頭に当たり、これまでのことを少し振り返りながら、今後の展開などについて、考えみたいと思います。

手技療法の可能性と科学的発想

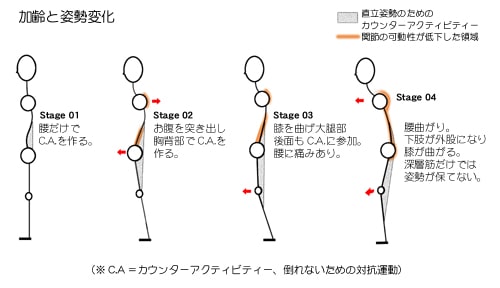

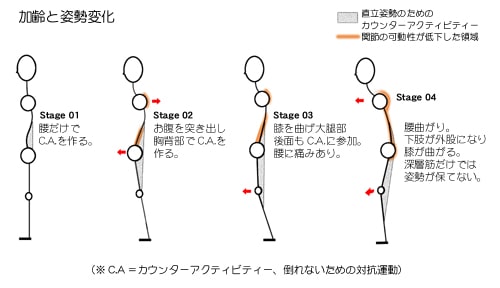

わたしが手技療法の科学化の必要性を強く感じたのは、2011年10月に国際統合医療学会で10分程度のオーラルセッション(口演)をおこなったときのことです。この時、直立姿勢の評価法についての報告をおこなったのですが(下図参照)、手技療法的な視点に立った報告に懇親会の席で思いのほか多くの先生方から予想外の賛同の言葉をいただきました。

おりしもWHO(世界保健機関)の「BONE AND JOINT DECADE 2000-2010(運動器の十年)」の終わった年でしたが、手技療法の立場から明らかに思えることが、現実にはまだほとんど深く掘り下げられていないという思いも強くしました。運動器の十年運動は、整形外科医を中心にPT、スポーツ関連の団体、製薬会社などを中心に展開される運動だったのですが、手技療法の経験はほとんど生かされていないのです。

統計的に「平均的」と判定されることでも、場合分けしてみると、むしろ「良い」群と「悪い」群が隠れていることがあります。場合分けの基準が統計データのなかに写りこんでいればデータ解析で見分けることができますが、場合分けの基準が統計データのなかに写りこんでいない場合、問題そのものの存在が不可視化されてしまいます。手技療法がしようとしている問題提起は、それに該当します。

科学の世界では、「手」を使ってものごとを把握するということがなおざりにされてきたからです。客観的に数値化されたデータに依ってこそ、科学的な世界の把握はできないと考えられてきたからです。

実際、、科学の歴史は、それぞれの時代の「正しさ」への行き過ぎた過信に対する修正の歴史でもありました。有機化学を確立した大科学者リービヒでさえ、パスツールの細菌学の成果を一切認めようとしなかったことを考えてみるとそのことはよくわかります。

ただ、物質科学が完成されてくるにつれ、生物そのものが持っている能力が、通常の計測装置などでは代替できないほどに高いこともまた明らかになってきたのです。

ただ、このような能力のもたらすものを、科学的な方法で表現するためには大変な知識と知恵が必要だということも痛感します。手の感覚というものは、そもそもデータ化とか科学化ということととても相性の悪いものです。実際、「手技療法はアートだ」と受け止めている手技療法が大半です。感性の領域はもちろん必要ですが、技術(=アート)として捉えられる領域をしっかり押さえておくことが、今後は必要になっていくでしょう。

歩行動作と身体負荷

指先の主観的な感覚は、客観的な理論を拒絶するものではありません。むしろ、客観的に問題を限定することが主観的感覚を磨く上でとても重要なのです。この点については、次回取り上げたいと思いますが、とにかく、どこで、なにに対して、どのように主観性を働かせるのかという線引きが、とても重要なのです。

そのような作業をふまえて、はじめて通常の計測装置では捉えられない手の優れた能力が浮かび上がってきます。それはちょうどエアコンの室外機の能力を高めようと悪戦苦闘する研究者が、結果としてカモメの羽の持つ形状の持つ驚異的な能力を理解できるようになるのと同じことです。

このブログで紹介してきた主観的なものと客観的なものの境界を探ろうという試みの目的はここにあります。

たとえば背骨の関節の運動は密着した骨間の滑らかな運動です。その姿は、右に捻じれ、左に捻じれという反復的な運動です。しかし、平面上のきれいな反復運動にはなりません。2本の足が交互に地面に踏みしめ、そのうえを上体が移動していくわけですから、たえず左右の高低差が生じています。水平面での捻じれと同時に、前額面での側屈運動が加わっているのです(下図参照)。

さらに矢状面での屈曲・伸展の動きが加わります。足を前に踏み出す側は腰がやや丸くなり、逆に支点となって地面を蹴る側は腰が反らされた形になります。捻じれながら反っていき、捻じれの頂点で左右の高低差が劇的に反転し、逆捻じれを起こしながら丸くなっていく運動です。下図のようになります。

この一連の動きのなかで、上体は着地した下肢を乗り越えて前に進んでいきます。そこで全身的な大きなエネルギー(加速度)の変動が生じます。わたしたちは「歩く」ことに適応しているためにあまり実感がありませんが、人間の体重を考えるとこの時生じるエネルギーは決して小さくありません。

片側の骨盤の位置が高くなった瞬間は、その側の膝が伸びた瞬間です。同時に反対側の下肢は地面を離れ、地面からの反床力を失います。人体の重みはとても大きく、そのような絶え間なく繰り返される瞬間のエネルギーの変動と身体機能の関係を、しっかり考えることが必要だとわたしは考えています。

たとえば第五腰椎と仙骨との関節を考えると、最大でも可動域が3°程度、歩行時の動きは身体の重みに促された受動抵抗運動になりますが、おそらく1~2°程度であろうと思います。しかし手技療法の持つ能力は、この可動性に大きな変動が生じるばかりでなく、一つには関連領域の脊髄神経に過大な緊張を引き起こすこと、また全身的な運動リズムの乱れを作り出すことを捉えることを可能にしてくれます。

手の持つ主観的な能力は、このような身体動作の解析的なレベルに立った時に初めて明確になるのです。

さて、この時、特定の腰椎の動きを一つ下の腰椎の視点から見るとレムニスケート曲線に近くなります(下図)。

レムニスケード曲線は数式で表すと

座標系に直すと次のようになります。

これはあくまである腰椎を基準に、ひとつ上の腰痛の動きを見た姿です。身体運動では、この全体が一分間に600m(=100歩程度)のスピードで前進していおり、スピードを替えたり、段差を上り下りしたり、方向を変えたときには、系全体に加速度が加わります。

姿勢・運動評価において重要なこと

実際の姿勢では、こういった瞬間に加齢や疲労による関節アラインメントの崩れが重なってきます。さらに個人個人の体つきや動作の癖などの「個性」も関わってきます。このことをどのように捉えていけばよいでしょうか?

まず大切なことは姿勢や動作の分析においては、まず最初に理念的なモデルを作ることだと思います。

その際、姿勢や動作は、加齢とともに次第に崩れていくものですから、たんなる平均値ではなく、歪みの傾向をつかみ、回帰的に理想的な姿勢の姿を明らかにすることでしょう。

人類をふくめ、生物には進化的に形成された運動の理念というものがあります。そのことは解剖学的な骨格の形状や関節の構造、筋肉の走行などの身体構造に織り込まれています。それ自体が数百万年の中で築かれた地球重力環境への適応なのです。

理想的なモデル体型を保持している人は、実際にはよほど姿勢のよい若い人のみです。理念的な姿勢モデルを明らかにするためには、現にある人々の姿勢を計測するだけでは不十分で、数学、物理学の助けが必要です。現代数学について考えるにあたって、わたしはいまいったことを念頭に置いています。

そもそも科学的な計測技術は、レントゲン撮影にしてもMRIにしても、現に運動しているものを捉えるものではないということを忘れてはなりません。 たとえばスピード、加速度、運動の軌跡、これらは運動そのものではなく、運動から抽出された静止量です。

静止量を客観的に取り出すことは、それ自体とても価値のあることです。しかし、たとえばイチロー選手のプレーから多くの客観的なデータを取り出したとしても、決してイチロー選手のようにプレーできるわけではありません。身体機能を捉えるときに、この基本的なことを見落としてしまってはなりません。

たとえば身体が前傾するということは動作の回旋軸が狂ってくることです。本来、上体の回旋によって吸収されているエネルギーは、この時、どこに負担となっておおいかぶさるでしょうか?

人間の身体そのもの重量はとてつもなく重くできています。組織の生理的な能力からみると、こういったことで生ずる負担はとても甚大です。人間の身体組織は体節的な構造によって形作られていますが、このことが人体の基本生理に与える影響は現在はまったく目が届いていない状態なのです。

ではどのように数学が適応できるか、そのことを知るために現代数学の基本的な性質を知り、数学的感覚を磨くことが必要だと考えいます。前回、エルランゲンプログラムについて触れたのは、そのような流れの流れを想定したことでした。今年一年、折に触れて現代数学についても、考えていきたいと思っています。

(つづく)