1000年十二月に皇后定子が崩御されて後、一条天皇の后妃は四人となりました。最高位の中宮が、道長の娘の彰子です。中宮彰子は、十代もまだ半ばに足らぬ幼さでしたが、父上の権力からいって、一条天皇の寵愛を第一に受けられると思われていました。

しかし、そこに思ってもみない存在が現れました。亡き定子の妹君で、「御匣殿(みくしげどの)」と呼ばれる人でした。定子から託されて遺児の親王を育てていたことが縁となり、一条天皇の御手がついたといいます。驚いた道長は、この妹君から親王を引き離し、中宮彰子に引き取らせました。その裏には、万が一中宮彰子が生涯皇子を生まなかった事態に備えて、中宮彰子が義母、道長が養祖父という後見の立場を確保しておこうという目論見もあったのでしょう。ところが道長の思惑はあたらず、一条天皇はかえって御匣殿にご執心となり、御匣殿は懐妊しました。でも御匣殿は、出産に至らず1002年の夏に亡くなられました。本当においたわしい。

この事件後、紫式部が出仕するまでの三年半、一条天皇は中宮彰子だけを重んじてこられました。しかし中宮彰子は懐妊なさらなかった。理由は誰の目にも明らかで、一条天皇の心は、いまだにあの亡くなった定子を重んじておられたのです。御匣殿は定子の身代わりになれましたが、中宮彰子はそうなれませんでした。

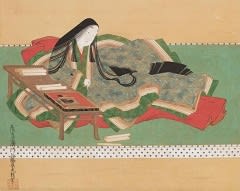

道長は、この状況を何とか変えようと思われたのでしょう。中宮彰子の後宮てこ入れ策に着手しました。思えば一条天皇はかつて、定子の後宮をお気に入りでした。そこには清少納言など受領階級出ながら才芸に長けた女房がいて、活気に満ちていました。ところが中宮彰子周辺の女房は、母子代々女房などという一握りの熟練女房以外には、道長や倫子の係累といったお嬢様女房ばかりでした。そこには「品格を第一」にという方針があったようです。ですがそれでは一条天皇の気持ちを動かせないと、道長は悟ったのです。それで倫子の遠縁でもあり「源氏の物語」で名のあがっていた紫式部に白羽の矢が立ったのです。

かくして紫式部は、中宮彰子の後宮を変えるべき最初の女房として抜擢されました。しかし紫式部が自分のこうした役割に気づくのは、まだ先のことだったのです。

参考 山本淳子著 紫式部ひとり語り

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます