当時は男王が統治していた小国が沢山あり、2世紀後半に倭人の国は闘いの末、大いに乱れます。

そこで、卑弥呼は魏に助けを求め、239年に三国時代の魏から与えられた封号は親魏倭王みたいです。

卑弥呼は、大国から呼ばれた蔑称で、

東の日見子、太陽の子。

大国の魏は卑弥呼を倭国の女王ですといいます。

しかし、大国、魏にサポートしてもらった力をもった卑弥呼に従わない国が南の方にあったようです。

それが、狗奴国。

男王の名前は卑弥弓呼(ひみここ)。

卑弥呼vs卑弥弓呼

ひみこvsひみここ

なんです。

どっちも

日を見る子なんですね。。。

太陽は自分だけだ!ということで戦ったのか。

男性の方に弓がついているということは、闘いをイメージさせますね。

邪馬台国女王卑弥呼は、

南の国の一国「狗奴国」だけ従わない、

困ったと戦争状態にある事を

魏に報告し、激励のための詔書等を

もらいます。

この「狗奴国」について、興味深い話があります。こちらは三国志時代の呉に支援してもらっていたとか。

「狗奴国」の読み方は通常は「くなこく」と言って、官名として『狗古智卑狗』(きくちひこ、或いはくこちひこ)がいたようです。

「邪馬台国」の南にあったわけですから、邪馬台国がどこかという説が九州説、大和説色んな説があるわけで、所在地はそれによりわからない。

発音から熊本県菊池地方、和歌山県熊野地方など諸説あるようなんです。

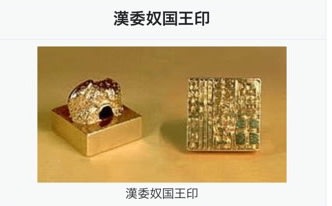

また、福岡の志賀島に金印が 漢の国から届けられます。中国の後漢は、三国志の魏呉蜀の前の時代ですから、紀元後すぐあたりの時代です。

「漢委奴國」と金印にはあり、奴国が現在の福岡県の福岡市から春日市あたり、とのことで、そんな内容を調べていくうちに、

狗奴国も奴だしなぁ、邪馬台国は九州かなぁなんて想像してしまいました。

人が流れ定着しない時代、災害や侵略や様々な要因で人が流れて別々の場所に移動し村のような小国つくりながら、王を立て戦っていたのですね。

太古の昔から、人は戦っていたのですね。

戦い⇨平和⇨戦い⇨平和⇨

これは人の世の常なのでしょうか

避けられない流れなのでしょうか

そんな流れに流されるのはごめんだなぁ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます