1582 太閤秀吉も口にしたといわれる大阪摂津の「平野あめ」や

京都東福寺門前の菊一文字屋の飴が江戸で"下りあめ"として大いに評判を呼んだ。

1592年 創業 新潟(上越)栗飴 翁飴 笹飴 大杉屋惣兵衛が2024年1月末であめ製造を終了

1657年 創業 京都市西京区の飴店「桂飴本家 養老亭」が2014年 閉店

かつらあめ、の由来はとっておき京都プロジェクに載っていました

1688頃から浅草寺境内で「千歳飴」当初は「せんざいあめ」と言われ売り出されて人気を博した。

これは大阪夏の陣で豊臣方に敗れ浪人となった平野甚左衛門の子

甚九郎重政が流れて江戸に出てきて飴屋となり考案した。との説もある

平野甚左衛門氏はなんと坂上田村麻呂氏の子孫で今の平野区の由来になっていたとは歴史は繋がっているもんですね

今になってこちらのページを発見2024年12月29日

私の調べていた事の多くがココに書き込まれていました

「今日のことあれこれと・・・」

今迄に書き込んできた事

今後書き込む予定の事

ほぼ近いです先人恐るべし完敗

飴の記事を書き込んでいると飴が食べたくなり

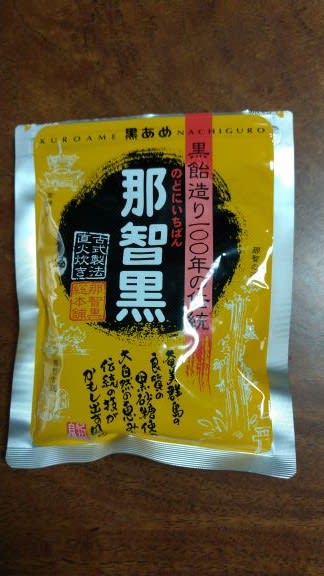

偶然にも、のど飴の日で紹介されていたカンロの那智黒を食べながら

書き込んでいました

完全に私事ですが長年にわたり好きな飴は

黄金糖、不二家ミルキー、江崎グリコ キャラメル、北海道バター飴、那智黒

夏は超ハッカ系

(佐久間製菓)サクマ式ドロップス好きでした

が

たまに自分で作った飴細工を割って食べる事もあります