この企画書でアニメ化が検討されたのは、今のご時世では軽々しく口に出来ないあの赤塚漫画…『大バカ探偵 白痴小五郎』である。

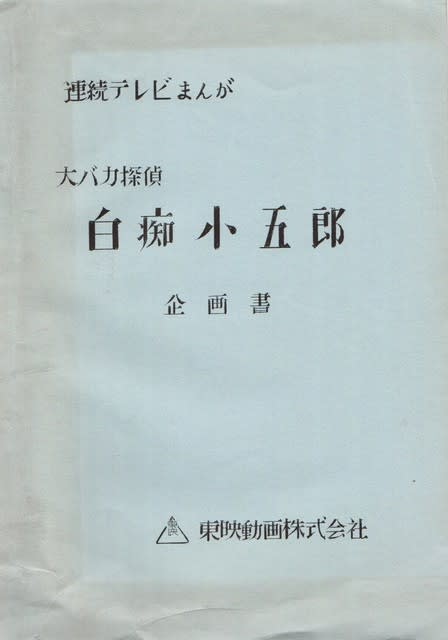

今回は、時代のアナーキーな側面を体現する『連続テレビまんが 大バカ探偵 白痴小五郎 企画書』を読み解いていこう。

★

『大バカ探偵 白痴小五郎』作品データ

・掲載

『大バカ探偵 白痴小五郎』 「週刊少年サンデー」1969年33号

※その後、以下の媒体でも掲載・連載されている。2度の読切と連載ではそれぞれタイトルが異なるが、コンセプトとメインキャラクターは同一である。

『白痴小五郎』 「週刊漫画ゴラク」1972年1月13・20日合併号

『大バカ探偵 はくち小五郎』 「冒険王」1972年6月号~1974年12月号

・解説

探偵スタイルに身を包む“白痴小五郎”は、ハナタレ小僧の息子を“小林くん”と呼んで部下としているクルクルパー。ひとたび事件発生の知らせを受けると、犯人逮捕に奮闘する。もっとも、暴力と破壊と狂気と妄想によってだが…。

アメコミ・カートゥーンタッチの『大バカ探偵 白痴小五郎』(「週刊少年サンデー」1969年33号)、台詞が描き文字の『白痴小五郎』(「週刊漫画ゴラク」1972年1月13・20日合併号)の2度の読切を経て、「冒険王」1972年6月号より連載版『大バカ探偵 はくち小五郎』がスタート。この連載は1974年12月号で終了した。

白痴小五郎という“ジョーカー”によって、正気と狂気、常識と非常識の対立が示される問題作であることは「週刊少年サンデー」版、「週刊漫画ゴラク」版、「冒険王」版の全てで貫かれているが、「冒険王」版では“探偵もの”というコンセプトを少しばかり放棄(赤塚名物!)しつつ、赤塚漫画史上指折りのクレイジーなドタバタの快感を追及した傑作となっている。

「冒険王」版では、途中より斉藤あきらによる完全ゴーストライター作品となり、赤塚キャラが大挙して登場するスターシステム(同じく斉藤がゴーストライターした他の作品『ニャロメ』などでもお馴染みの手法である。)が採用されている。アメコミ・カートゥーンタッチが得意であった斎藤の起用は相乗効果を生み出したと言えよう。

準主役である “小林くん”のデザインは「週刊少年サンデー」版と「週刊漫画ゴラク」版以降では異なっている。また、1983年に刊行された『中国故事つけ漫画』の「完璧」の項では、はくち小五郎が“完璧小五郎”という名で再登場を果たしていることも見逃せないだろう。

・単行本

曙出版・曙コミックス・『赤塚不二夫全集』第26巻『われら8プロ』

1971年3月25日刊 (「週刊少年サンデー」版を収録)

曙出版・曙コミックス・『大バカ探偵 はくち小五郎』全3巻

第1巻 1974年9月30日刊

第2巻 1974年10月30日刊

第3巻 1975年1月10日刊(「冒険王」版を収録)

小学館・オンデマンド版赤塚不二夫漫画大全集・『われら8プロ』

2005年9月30日刊

小学館・オンデマンド版赤塚不二夫漫画大全集・『大バカ探偵 はくち小五郎』全3巻

2005年9月30日刊

★

企画書は片面コピーを綴じた全8頁。頁下部に飛び飛びに頁数が振られている為、それもカッコを用いて記載する。

1頁/「週刊少年サンデー」版の扉絵、登場人物をトレスしたイラスト

2頁(1頁)/放映形式・放映対象・原作

3頁(2頁)/企画意図

4頁(3頁)~5頁(4頁)/登場キャラクター

6頁(5頁)~8頁(7頁)/サンプル・ストーリー

では、順に見ていこう。

★

まず、企画書表紙のタイトル表記『連続テレビまんが 大バカ探偵 白痴小五郎 企画書』と1頁目のイラストに注目したい。

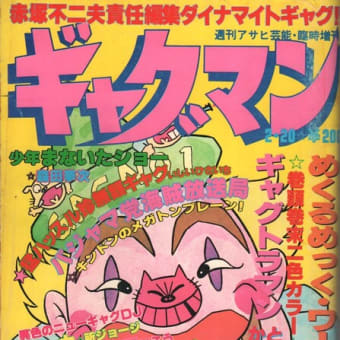

タイトルとイラストが「週刊少年サンデー」1969年33号の競作特集『夏休みモーレツ大企画・チョイとでました!!フジオプロオールギャグ見本市』(赤塚の他に佐々木ドン、長谷邦夫、とりいかずよしが参加)の1作として掲載された『大バカ探偵 白痴小五郎』を元にしていることが分かる。

つまり、「週刊少年サンデー」版、「週刊漫画ゴラク」版、「冒険王」版と3タイプある中でも「週刊少年サンデー」版の掲載を受けてアニメ化の企画が立てられたということになるのだ。

次に2頁目、3頁目を続けて全文転載するが、3頁目の「企画意図」では、「同誌も百万読者の要望に応えて目下連載予定中です。」という一文に注目したい。

放映形式 三十分一回完結 三十分物

放映対象 就学前児童及び小中学生

原作 赤塚不二夫(少年サンデー掲載)

企画意図

ギャグの天才 赤塚不二夫が「おそ松くん」「天才バカボン」「もーれつア太郎」に次いで放つ大型ギャグ漫画「大バカ探偵・白痴小五郎」の登場であります。

赤塚ギャグの冴えについては今更申すまでもありませんが、今回はそれに加えて作者独特のヒューマニズムとペーソスに満ちたストーリー展開による探偵物大パロディであります。

その発想のユニークさと素材の新しさが受けて、たった一度「少年サンデー」誌に掲載されただけで爆発的な反響を呼び、同誌も百万読者の要望に応えて目下連載予定中です。この作品は作者が多年に亘って暖めていた企画で、折からの江戸川乱歩ブームにのって発表されたものですが、本家の明智小五郎が思いも及ばない名推理と珍アクションの数々は必ずや、お茶の間の話題と笑いを独占する事と思われます

おさらいになるが、「週刊少年サンデー」版が掲載されたのは1969年33号(8月10日号)である。これが発行された少し後に発行された「少年ジャンプ」1969年19号(10月13日号)に、次号より連載がスタートする『赤塚ギャグ笑待席』の予告が載るのだが、ここに白痴小五郎がいるの(だそう)である。(『赤塚不二夫大先生を読む』の名和広さんよりの情報で、私自身は未確認です。あしからず…。)

それまで隔週誌だった「少年ジャンプ」が週刊誌となり「週刊少年ジャンプ」と改題された1969年20号より連載がスタートした『赤塚ギャグ笑待席』は、赤塚と古谷三敏、とりいかずよし、長谷邦夫らフジオ・プロのメンバーが、大ブームだった『もーれつア太郎』のニャロメ・べし・ケムンパスのイントロ漫画と共に毎週持ち回りで読み切りギャグを発表するオムニバス連載であった。

ちなみに、赤塚の『おれはゲバ鉄!』ととりいの『トイレット博士』は、この連載の1作として初登場している。

ここで、『夏休みモーレツ大企画・チョイとでました!!フジオプロオールギャグ見本市』と『赤塚ギャグ笑待席』が全く同じコンセプトであることに気付かされる。憶測だが、『大バカ探偵 白痴小五郎』をアニメ化する為に、競作企画ごとジャンプに移籍させるつもりだったのだとも考えられないだろうか。だが、『赤塚ギャグ笑待席』の初回(1969年20号、11月3日号)には、『大バカ探偵 白痴小五郎』ではなく『ゲバゲバ兄弟』(赤塚作品)が掲載されたのである。

纏めると、この企画書は1969年の夏~秋の間に執筆され、企画書内の「同誌も百万読者の要望に応えて目下連載予定中です。」という一文は「「週刊少年ジャンプ」誌上で目下連載予定中です。」に変わり、「少年ジャンプ」1969年19号が出た後、「週刊少年ジャンプ」20号の発行を待たずして立ち消えになってしまったということだろう。

余談だが、6頁~8頁の「サンプル・ストーリー」にも謎がある。ここでは「週刊少年サンデー」版のストーリーが、ダイジェストされている訳であるが、ひと仕事終えた白痴小五郎が発する「これでよしっ!!」が、企画書では「これで良いのだ」に書き換えられているのだ。

すぐさまバカボンのパパが連想されるのだが、主題歌で“これでいいのだ”と繰り返されるアニメ『天才バカボン』第1作は、1971年にスタートしており、この決め台詞が作品のパブリック・イメージとなるのはアニメ第1作の放送によってのことである。「これでいいのだ」をパパの決め台詞としたのもアニメスタッフであったことをみても、この偶然は少し不思議な気がしてならない。

★

もしも『大バカ探偵 白痴小五郎』のアニメ化が叶い、ブラウン管の中で大捕物を繰り広げる白痴小五郎と小林くんが見られたらと想像するが、もし叶ってもTVアニメ『サザエさん』や『男どアホウ!甲子園』第3話のごとく、原作と大きく違ったものになっていた可能性も大きいと想像してしまう。

翌年に大阪万博を控えたイケイケドンドンの時代性が、この厄介なタイトル、内容の原作を「アニメにしちゃおう」という気概を生み出したのだろう。「ひれ伏すしかないな」という気持ちで胸がいっぱいだ。

★

次回はアニメ『もーれつア太郎』第1期放送開始に際して開催されたイベント『もーれつア太郎 もーれつまつり』の台本を紹介する。アップまで、少々お待ち頂きたい。

★

<追記>

企画書の「登場キャラクター」より、原作に登場しないキャラクターが挙げられている「その他」を転載する。

アルセーヌ・ルパン、 怪人二重面相、透明人間など敵役にスゴーイのがドッチャリ。