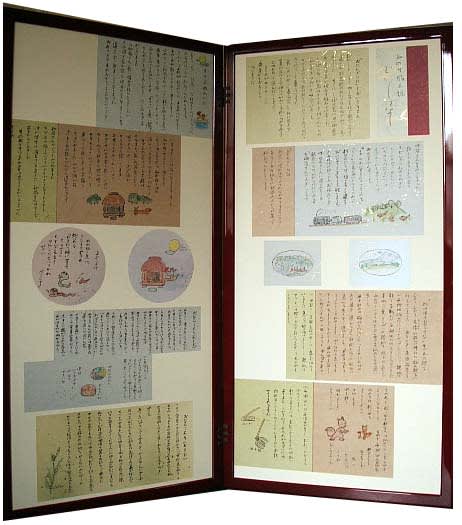

墨を磨ること 相性のいい硯と墨を使って!

現代に於いて 墨の文化は 消えつつあります! 筆字への憧れる人達は

多いようですが 道具に興味を持つ人は少ないのでしょうか? 難しいのか?

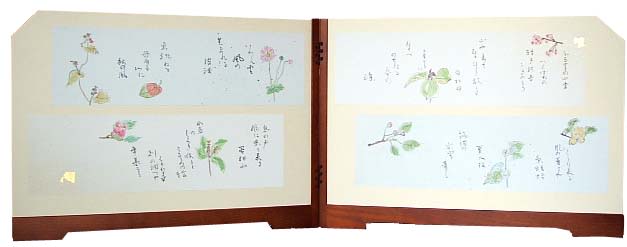

文房四宝のコレクターは沢山存在しているようですが 墨色を追いかけている人達は少ないのかもしれませんが 黒ほど不思議な神秘的な色がある色もないと

想う・・・・のですが!

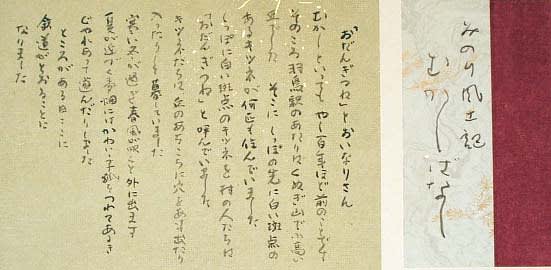

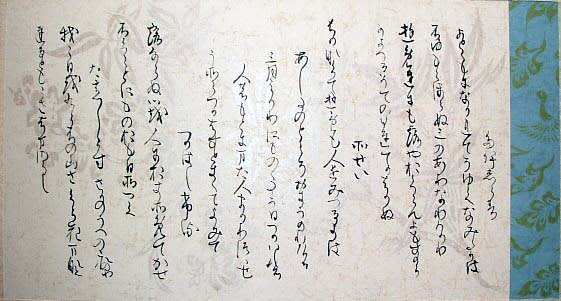

最近お手紙を筆で書きたくなったので 小筆を選んで墨を磨って書いていて

驚いた経験をしました。中々墨が下りませんので 墨がなかなか下りない硯を選んで

(鋒鋩の細かい硯を持ち出し)福寿雙全という古墨を取り出して磨り始めましたら

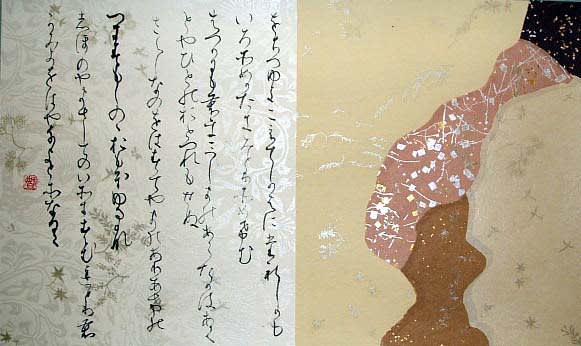

なんとすぐに墨がサラリと下り スムーズな感触の筆字が流れ始めました。

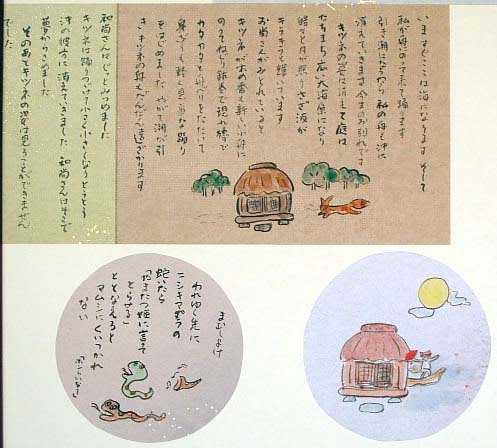

筆は小筆で 命毛が鼬 筆が止まると、すぐ筆が立つ(戻り)とても動きが軽い、

どうしてだろう? 墨と硯には相性というものが在り 墨を磨るところにある硯の鋒鋩の細かさ・鋭さ・ベースの石(端渓硯は端渓硯・歙州硯は歙州硯の石)との距離の長さとかが 墨と ぴったり合ったのでしょう!

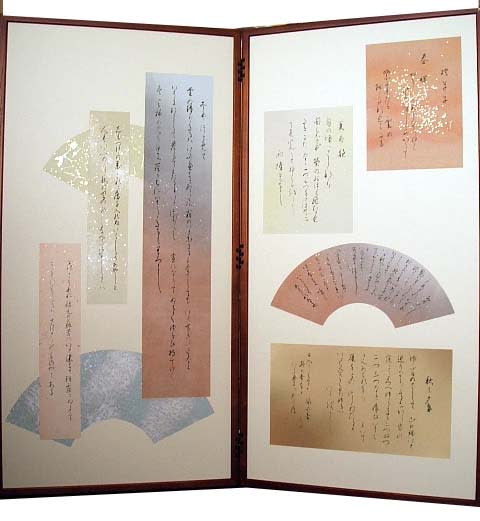

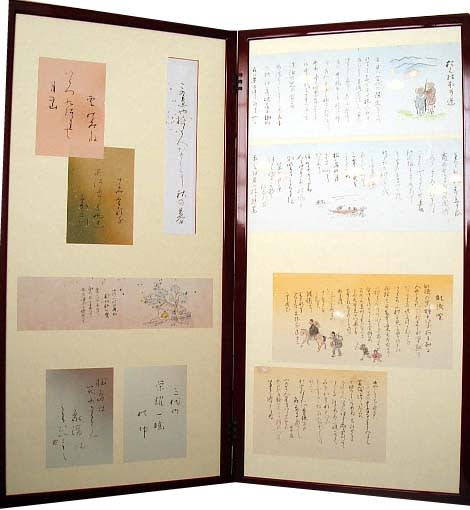

墨の下りの速さと言い 粘り気のないサラリとした墨汁 筆跡はさわやかさを感じさせてくれました!私は書家ではありません! 良く聞く話ですが 仮名書はゆっくり書きなさいと 筆先が戻りませんからと 仮名書は連綿の美と言われています。

この硯でこの墨を磨る