いや、これはとんだ掘り出し物でして、これは読んどくべきでしょう。

地域再生の成功事例として取り上げられている再生プロジェクトが、本当はその多くが失敗しているのだ、という事実から本書は出発します。オープニングに人が集まっただけ、とか、数年で撤退とか、一部の業者が儲かっているだけとか、盛り上がるのはイベントの時だけで普段はシャッター通り、とか。地域再生には程遠い。

| 地域再生の罠 なぜ市民と地方は豊かになれないのか? (ちくま新書) |

| 久繁 哲之介 | |

| 筑摩書房 |

まず、著者が批判しているのは、駅前再生として『大規模商業施設の誘致』です。

宇都宮の109誘致の例を最初にもってきてるんですが(すでに撤退)、

1、マーケティングがなっていなかった、と批判しています。店員の教育やテナントがイマイチで、109のクールさが出ていない。とかかんとか、顧客目線に立っていない、というわけですが、これは事業の失敗には一般にあてはまることですがね。

地域再生事業の失敗を著者は分析しているんで、一般事業の失敗とどう違うのか、という問題が本書には潜在的について回るんですが、著者は気にしないで、構わずバシバシ論を進めます。本書は理論、概念については大雑把なんで、そのつもりで読むと良いですな。本書は体系だてた説明方法はあえて避けて、こてこてに事例で説明してゆくんで、かえってわかりにくい面もあるんですが、それを補うに十分な具体例のパンチ、説得力があります。

2、そもそも、商業施設の誘致が再生につながると考えること自体間違っている、とハナシは別の方向にも飛んでいく。

とまあ、私は本書を絶賛したいんですが、どうも、上げ足取りをしちゃいますねえ。性格が悪いんカナ。

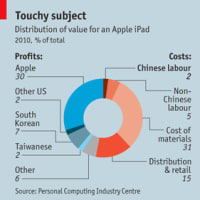

とにかく、著者の分析によれば、商業施設は余ってるんで、呼んできちゃいかん、というわけなんですな。大規模商業施設を重要吸収型施設と呼んでまして、すでに地方は需要がヨワヨワになっているのに、なにやっとるんじゃい、ということです。

3、必要なのは需要吸収型でなく、需要創出型施設なのだ。

たとえば、地方の若者は、街に出かけず、家に居る。街にでかけても入りたい店も無い。うるさいオヤジ目線の無い、仲間うちでまったりすごせる場所が街には無い。だから家で仲間とあるいは一人で閉じこもる。街に魅力無いのだ。地元の若者に支持される街づくりを考えろ。

たとえば、個室があって、値段が安くて、そこそこの好き嫌いのある友達にもゆるされるような居酒屋があれば良い。地酒や地モノがあるかどうかはカンケー無い。

楽しく、お金の心配もせずに過ごせる憩いの場を、街に作りなさい。、これが一つの著者の提案です。コストはかかって赤字になるかもしれないが、金儲けを考えず、戦略的赤字を出せとも。これは地方政府に対する提言ですがね。

そうですな、私は、週末には本をもってあちこちバスやら、各駅停車に乗って小旅行にでかけるんですが、地方の街を歩いても面白くない。きれいに整備されてはいるが、にぎわいがない。どこの田舎もおなじで、区別がつかない。

入りたい店が無い。これ決定的です。田舎だからゆったりできるか、と言えば、実は街中でも居場所がない。そもそも店が閉まってて、仮に開いてても・・・。結局、都会にもあるチェーンの居酒屋に入ったりして。

珍しくにぎわっているところは、あれ買え、これ買えで観光客相手でうっとうしい。

憩いの場、の創出で成功した案件を、これは本当の成功としていくつか本書で例示しています。

たとえば、青森のアウガ。

青森 アウガ wiki

アウガ ホームページ

低層階はテナントビルで(←ヤッパ商業施設ヤンケ)、さらに上には、待ち合わせスポットや図書館になっててて、まったり電車待ちなんかで使えて、結構人気スポットなんだそうで。

図書館は、10時から21時まで、休みは元旦だけか。がんばりますなあ。なんか、青森がうらやましい。去年、ロンドンに行ったときに、バービカンセンターがチョーオススメと申しましたが、青森アウガも結構良いかもですね、と思うくらい、余裕しゃくしゃくでゆったりしたつくりみたいですね。確かに、ここなら、あたしも入ってみたいし、長く過ごせそうです。

wikiによると赤字でやばくなってたみたいですが、まさしく本書のいう戦略的赤字ですかね。債権放棄ですか、ウーン、あんまし成功事例とは言いにくいんですけどねえ・・・。

もうひとつ、本書が主張する重要な点、ホントはそれを書くつもりだったんですが、前置きが長くなったんで、次回。