新しい年になって10日働きました、今日で11日目です。新年からは尼崎の東難波という地域で活動していますが、ここは今のセンターで働き出して半年程経った頃に既に行ったことのあるところです。

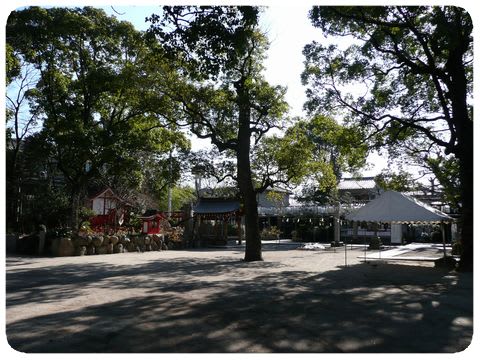

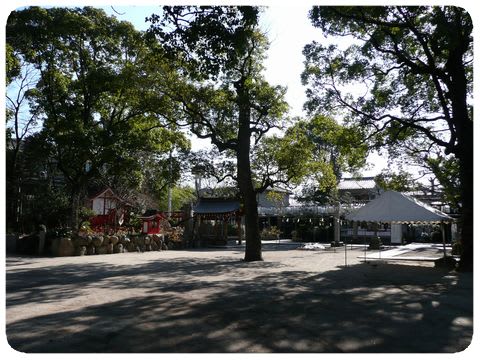

民家の屋根を越えて、はるか遠目にこんもりとした木々が見えるので、やって来ると一度紹介した事のある八幡神社でした。でも何処に記事があるのかいくら探しても見つかりませんので、再度紹介です。

いつでもこのように提灯を並べてあるのではないでしょうね。きっとお正月ということもあってのことだと思います。

これが三社殿、社殿が三つあるものと思って境内を探したら、社殿は確かに三つありました。でもそのうちの一つはキツネのお稲荷さんを祀ってあるので、説明にある三つの神を別々に祀ることは出来ません。

この案内板を読んで、一つの社に三つの神を祀ってある社殿であることが解り、納得。

でも、スサノオが尊い神だと説明されていますが、古事記に出てくるスサノオは、出雲でヤマタノオロチをやっつけるものの、とんでもない乱暴狼藉者で姉のアマテラスが岩屋へ閉じこもる要因を作ったのはこの男神です。こんな乱暴者が尊ばれる世は、私にとっては困りものです。

これが稲荷社、探さなくても見えるのですが、どこの神社もこのお稲荷さんを摂社にしてるところが多いですね。

こちらが拝殿ですが、これも含めると三殿あるのですが、この殿を三社のうちの一つとしても、案内板の説明とは矛盾してきます。三社殿で祀られるのはテンマ、アタゴ、スサノオであり、稲荷社も一つに加えると神の数が余るから。全く以って三社殿などとややこしい名前を付けたものです。

前に来た時は気が付かなかったのですが、このような句碑もありました。上の方が御幣によって読み難いですが、下の方は『又豊年の村の梅』そして作者が亀文か亀女って記されています。

この神社の説明によると、この地は仁徳天皇がその父応神天皇と共によく行宮した地であり、難波祝津宮を造営した跡地であると言われているのですが、記紀にはそのような記述は無く、仏教伝来より200年も前にいたという天皇であり、何を証拠にそのようなことを言うのであろう。仁徳天皇って出生が257年、崩御が399年っていうから142年も生きたんだ、凄い!って信じませんよね、そんなこと。

昨日綴ったリストラの話、昔記したものを読んでいるとその頃のことが思い起こされますが、その夜私は自殺してしまった後輩のK谷課長に夢の中で逢ってしまいました。信仰心など無いのにこうやって神社巡りなどを繰り返していると、霊能力でも備わってきたのではないかと怖くなってきます。

こちらは北向きの鳥居、こちらから見るとなんだかこじんまりとした神社です。

民家の屋根を越えて、はるか遠目にこんもりとした木々が見えるので、やって来ると一度紹介した事のある八幡神社でした。でも何処に記事があるのかいくら探しても見つかりませんので、再度紹介です。

いつでもこのように提灯を並べてあるのではないでしょうね。きっとお正月ということもあってのことだと思います。

これが三社殿、社殿が三つあるものと思って境内を探したら、社殿は確かに三つありました。でもそのうちの一つはキツネのお稲荷さんを祀ってあるので、説明にある三つの神を別々に祀ることは出来ません。

この案内板を読んで、一つの社に三つの神を祀ってある社殿であることが解り、納得。

でも、スサノオが尊い神だと説明されていますが、古事記に出てくるスサノオは、出雲でヤマタノオロチをやっつけるものの、とんでもない乱暴狼藉者で姉のアマテラスが岩屋へ閉じこもる要因を作ったのはこの男神です。こんな乱暴者が尊ばれる世は、私にとっては困りものです。

これが稲荷社、探さなくても見えるのですが、どこの神社もこのお稲荷さんを摂社にしてるところが多いですね。

こちらが拝殿ですが、これも含めると三殿あるのですが、この殿を三社のうちの一つとしても、案内板の説明とは矛盾してきます。三社殿で祀られるのはテンマ、アタゴ、スサノオであり、稲荷社も一つに加えると神の数が余るから。全く以って三社殿などとややこしい名前を付けたものです。

前に来た時は気が付かなかったのですが、このような句碑もありました。上の方が御幣によって読み難いですが、下の方は『又豊年の村の梅』そして作者が亀文か亀女って記されています。

この神社の説明によると、この地は仁徳天皇がその父応神天皇と共によく行宮した地であり、難波祝津宮を造営した跡地であると言われているのですが、記紀にはそのような記述は無く、仏教伝来より200年も前にいたという天皇であり、何を証拠にそのようなことを言うのであろう。仁徳天皇って出生が257年、崩御が399年っていうから142年も生きたんだ、凄い!って信じませんよね、そんなこと。

昨日綴ったリストラの話、昔記したものを読んでいるとその頃のことが思い起こされますが、その夜私は自殺してしまった後輩のK谷課長に夢の中で逢ってしまいました。信仰心など無いのにこうやって神社巡りなどを繰り返していると、霊能力でも備わってきたのではないかと怖くなってきます。

こちらは北向きの鳥居、こちらから見るとなんだかこじんまりとした神社です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます