WindowsとLinuxを常用しています。双方でファイルのやり取りをしています

なんと、Windows 10/11ではデフォルト「tar」が使えます!

これまでzipでファイル交換してきました。これからはLinuxと同じコマンドで操作でき、とても便利です

なんと、Windows 10/11ではデフォルト「tar」が使えます!

これまでzipでファイル交換してきました。これからはLinuxと同じコマンドで操作でき、とても便利です

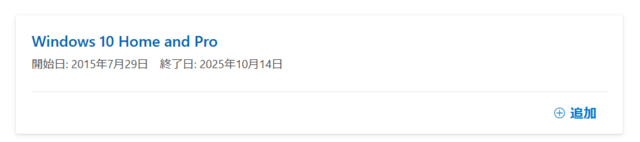

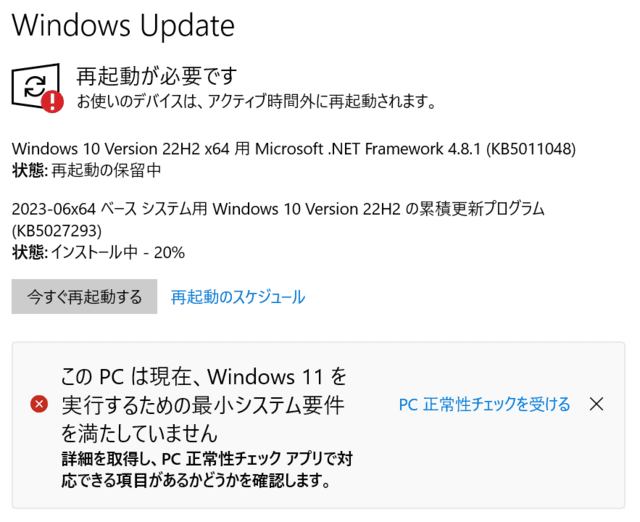

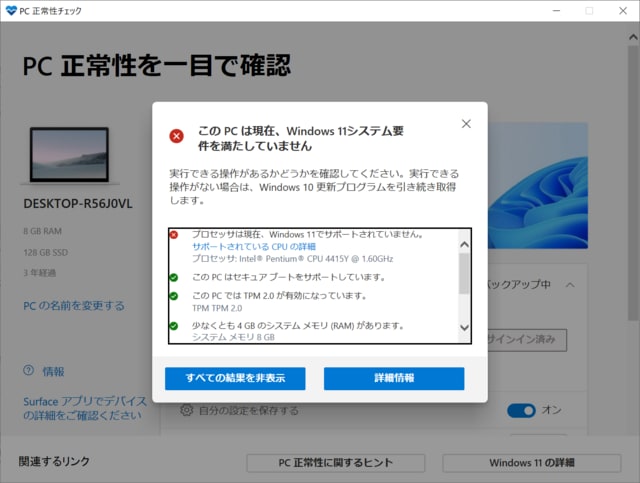

(*)Windows 11も使っています

■実行例:linuxからscpしたtazを展開

PS C:\20240310> tar xvfz .\hallway20240310.taz

x screenshot.png

x window_screenshot.png

PS C:\20240310> tar xvfz .\hallway20240310.taz

x screenshot.png

x window_screenshot.png

■Windows版tarのhelp

PS C:\20240310> tar --help

tar.exe(bsdtar): manipulate archive files

First option must be a mode specifier:

-c Create -r Add/Replace -t List -u Update -x Extract

Common Options:

-b # Use # 512-byte records per I/O block

-f <filename> Location of archive (default \\.\tape0)

-v Verbose

-w Interactive

Create: tar.exe -c [options] [<file> | <dir> | @<archive> | -C <dir> ]

<file>, <dir> add these items to archive

-z, -j, -J, --lzma Compress archive with gzip/bzip2/xz/lzma

--format {ustar|pax|cpio|shar} Select archive format

--exclude <pattern> Skip files that match pattern

-C <dir> Change to <dir> before processing remaining files

@<archive> Add entries from <archive> to output

List: tar.exe -t [options] [<patterns>]

<patterns> If specified, list only entries that match

Extract: tar.exe -x [options] [<patterns>]

<patterns> If specified, extract only entries that match

-k Keep (don't overwrite) existing files

-m Don't restore modification times

-O Write entries to stdout, don't restore to disk

-p Restore permissions (including ACLs, owner, file flags)

bsdtar 3.6.2 - libarchive 3.6.2 zlib/1.2.5.f-ipp liblzma/5.2.5 bz2lib/1.0.8 libzstd/1.5.4

PS C:\20240310>

tar.exe(bsdtar): manipulate archive files

First option must be a mode specifier:

-c Create -r Add/Replace -t List -u Update -x Extract

Common Options:

-b # Use # 512-byte records per I/O block

-f <filename> Location of archive (default \\.\tape0)

-v Verbose

-w Interactive

Create: tar.exe -c [options] [<file> | <dir> | @<archive> | -C <dir> ]

<file>, <dir> add these items to archive

-z, -j, -J, --lzma Compress archive with gzip/bzip2/xz/lzma

--format {ustar|pax|cpio|shar} Select archive format

--exclude <pattern> Skip files that match pattern

-C <dir> Change to <dir> before processing remaining files

@<archive> Add entries from <archive> to output

List: tar.exe -t [options] [<patterns>]

<patterns> If specified, list only entries that match

Extract: tar.exe -x [options] [<patterns>]

<patterns> If specified, extract only entries that match

-k Keep (don't overwrite) existing files

-m Don't restore modification times

-O Write entries to stdout, don't restore to disk

-p Restore permissions (including ACLs, owner, file flags)

bsdtar 3.6.2 - libarchive 3.6.2 zlib/1.2.5.f-ipp liblzma/5.2.5 bz2lib/1.0.8 libzstd/1.5.4

PS C:\20240310>

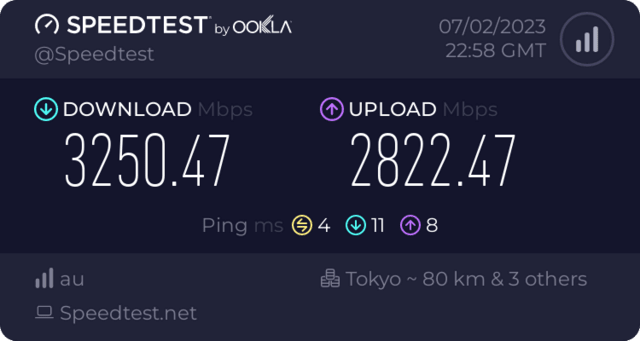

コピーにはWindows/Linuxともに入っているssh/scpを使っています

私の環境ではLinux側にopenssh-serverを立てています

いつもアクセスありがとうございます。「tarがないかなぁ~」と打ち込んでみてびっくりです。ありました!