同人誌「中東短歌1」が2013年1月15日に発行された(注1)。「はじめに」に

日本にとって馴染みの薄い中東。(中略)アラブ世界では伝統的に詩の地位が高く、今でも詩の朗読番組や朗読大会が盛んだ。

我々「中東短歌」参加者一同は、そうした中東の紹介を通じて、短歌とは何か、文学とは何か、ということを再考できればと思い、ここに集った。ずるずるとやるつもりはない。三号までで終わらせる。それまで読者のみなさまも、どうかお付き合い頂ければ幸甚である。

とあるように、明確な目的と潔さをもって立ち上げられた同人誌だ。参加者は、それぞれ中東に縁のある、齋藤芳生(さいとう よしき)、柴田瞳(しばた ひとみ)、千種創一(ちぐさ そういち)、町川匙(まちかわ さじ)、三井修(みつい おさむ)、幸瑞(ゆき みずき)の6名である。

参加者それぞれの短歌作品と、中東の歌一首評、企画「ヨルダンを観る、エジプトを観る」で構成された、シンプルで美しい小冊子だ。

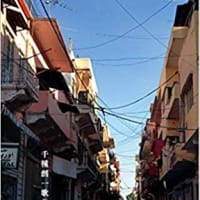

中東に関する筆者の知識は非常に少なく、きちんと読めるのか不安に思いながら手に取ったが、目次のつぎに中東・北アフリカの概略図が載せられており、作品の舞台となっている場所をひとつひとつ押さえながら読むことができた。また、企画(ヨルダンの吟行)については拡大した地図や写真が添えられており、読者のレベルを想定した配慮がありがたかった。

掲載された作品で特に印象に残った、発行者である千種創一の”Small Talk”25首から作品を引く。

デッキの白い机のピザへ降ってくる初めての雨、冬のはじまり

絨毯のすみであなたは火を守るように両手で紅茶をすする

いちじくの冷たさへ指めりこんで、ごめん、はときに拒絶のことば

すすき梅雨、あなたが車列に降る雨をそう美しい名で呼んだこと

下がってく水位があって、だめだな、あなたと朝を迎えるたびに

この一連が印象的だったのは、「中東短歌」に所収されていながら、中東(この連作ではヨルダン)の情景に寄りかかりすぎていないことと、そのなかで詠われる「あなた」に対する「寄り添う相聞歌」の美しさだ。

短期間の滞在ではない経験が一首目の「初めての雨、冬のはじまり」を導き、「中東=砂漠・乾燥・暑さ」という読者のステレオタイプなイメージを連作の始まりで覆してみせる。しかし、この一首に読者を驚かそうという手つきはあまり感じられない。それは、「冬=雨期」という認識が作者の中ですでに当然のこととして成立しており、この一首における作中主体の驚きは「デッキでピザを食べていたら雨が降ってきてしまった」という事実だけに依っているからなのだと筆者は思う。同じ驚きは例えば東京のカフェのテラス席にいても発生し得るものであり、「ヨルダンに雨が降ったこと」に驚いているわけではない。

同様に、二首目で「火を守るように」と形容される紅茶の熱さは、その場の気温が高くない(おそらくは肌寒い)ことを示しているし、三首目の「いちじく」は(他の歌に詠まれている柘榴やオレンジジュースなどを含めて)現地の実りの豊かさを象徴している(「いちじく」には女体を連想させる機能もあるが、その機能も「指がめりこむ」というやわらかさの描写によって十全に発揮されている)。

同人誌のなかで、ひとつの(一人の)作品がこれほど突出してしまうのがよいことなのかどうか、という点は疑問に思う。しかし、この一連が非常に充実した一連であり、これを掲載する場として「中東短歌」1号を選んだというのはこの同人誌にとって幸せなことだったのではないか。

一方、この冊子では、中東に関連する歌の一首評をいずれも興味深く読んだ。取り上げられている歌もそれに対する評も新鮮だったが、ここでは柴田瞳による

数 百倍、数千倍を殺 め来て「報復」を言ふ唇 こそ裂けめ

高島裕『嬬問ひ』(2002年)

の評を取り上げる。

柴田は、この歌が出された歌会に参加していたことに触れ、9.11の同時多発テロの当時を回想しつつ

時事詠は難しい。(中略)歌意は読者の想像の余地が少なく、どうしても俗っぽくなりやすく、ポエジーを持たせるには骨が折れる。しかし高島のアルカイダの歌は、そうした難を超越したところにある。(中略)何よりも作者の心の烈しさが、この歌の詩情を担保している。(中略)ある種デリケートなモチーフの取り扱いに際し何ら恐れず、テロ事件においては被害者であるアメリカを断罪する姿勢はいっそ清々しく、歌詠みとしての矜持を感じる。こんな詠いかたが自分にはできるのだろうかと、この歌に出会って十一年経つ今も、心のどこかで自問し続けている。

と述べている。時事詠の難しさについても、当該の一首における高島の姿勢についても、筆者は柴田に同意する。さらに柴田自身が高島の歌の評として述べた内容に通じるものが柴田のこの文章自体にもあるように筆者には思え、非常に好感を持って読んだ。

*

このように見てきた「中東短歌」だが、印刷部数が非常に限られているそうで、現在は一般には頒布されていない。4月に大阪で開催される文学フリマ(注2)での販売を予定しているとのことだが、通信販売はないとも聞いている。

どのような事情があるにせよ、はじめから「三号まで」と限定した活動であるにも関わらず、また、短歌に関する新たな取り組みとして重要な位置を占めると思われるこの冊子が、ごく限られた(別の言い方をすれば「選ばれた」)読者にしか届かないというのは大変残念なことだ。WebにPDFを掲載するなどの方法でもよいので、多くの読み手に届くような工夫がなされることを切に願う。

■注1:http://chuutoutanka.blog.fc2.com/

■注2:文学フリマ in 大阪 http://bunfree.net/?16th_bun

日本にとって馴染みの薄い中東。(中略)アラブ世界では伝統的に詩の地位が高く、今でも詩の朗読番組や朗読大会が盛んだ。

我々「中東短歌」参加者一同は、そうした中東の紹介を通じて、短歌とは何か、文学とは何か、ということを再考できればと思い、ここに集った。ずるずるとやるつもりはない。三号までで終わらせる。それまで読者のみなさまも、どうかお付き合い頂ければ幸甚である。

とあるように、明確な目的と潔さをもって立ち上げられた同人誌だ。参加者は、それぞれ中東に縁のある、齋藤芳生(さいとう よしき)、柴田瞳(しばた ひとみ)、千種創一(ちぐさ そういち)、町川匙(まちかわ さじ)、三井修(みつい おさむ)、幸瑞(ゆき みずき)の6名である。

参加者それぞれの短歌作品と、中東の歌一首評、企画「ヨルダンを観る、エジプトを観る」で構成された、シンプルで美しい小冊子だ。

中東に関する筆者の知識は非常に少なく、きちんと読めるのか不安に思いながら手に取ったが、目次のつぎに中東・北アフリカの概略図が載せられており、作品の舞台となっている場所をひとつひとつ押さえながら読むことができた。また、企画(ヨルダンの吟行)については拡大した地図や写真が添えられており、読者のレベルを想定した配慮がありがたかった。

掲載された作品で特に印象に残った、発行者である千種創一の”Small Talk”25首から作品を引く。

デッキの白い机のピザへ降ってくる初めての雨、冬のはじまり

絨毯のすみであなたは火を守るように両手で紅茶をすする

いちじくの冷たさへ指めりこんで、ごめん、はときに拒絶のことば

すすき梅雨、あなたが車列に降る雨をそう美しい名で呼んだこと

下がってく水位があって、だめだな、あなたと朝を迎えるたびに

この一連が印象的だったのは、「中東短歌」に所収されていながら、中東(この連作ではヨルダン)の情景に寄りかかりすぎていないことと、そのなかで詠われる「あなた」に対する「寄り添う相聞歌」の美しさだ。

短期間の滞在ではない経験が一首目の「初めての雨、冬のはじまり」を導き、「中東=砂漠・乾燥・暑さ」という読者のステレオタイプなイメージを連作の始まりで覆してみせる。しかし、この一首に読者を驚かそうという手つきはあまり感じられない。それは、「冬=雨期」という認識が作者の中ですでに当然のこととして成立しており、この一首における作中主体の驚きは「デッキでピザを食べていたら雨が降ってきてしまった」という事実だけに依っているからなのだと筆者は思う。同じ驚きは例えば東京のカフェのテラス席にいても発生し得るものであり、「ヨルダンに雨が降ったこと」に驚いているわけではない。

同様に、二首目で「火を守るように」と形容される紅茶の熱さは、その場の気温が高くない(おそらくは肌寒い)ことを示しているし、三首目の「いちじく」は(他の歌に詠まれている柘榴やオレンジジュースなどを含めて)現地の実りの豊かさを象徴している(「いちじく」には女体を連想させる機能もあるが、その機能も「指がめりこむ」というやわらかさの描写によって十全に発揮されている)。

同人誌のなかで、ひとつの(一人の)作品がこれほど突出してしまうのがよいことなのかどうか、という点は疑問に思う。しかし、この一連が非常に充実した一連であり、これを掲載する場として「中東短歌」1号を選んだというのはこの同人誌にとって幸せなことだったのではないか。

一方、この冊子では、中東に関連する歌の一首評をいずれも興味深く読んだ。取り上げられている歌もそれに対する評も新鮮だったが、ここでは柴田瞳による

高島裕『嬬問ひ』(2002年)

の評を取り上げる。

柴田は、この歌が出された歌会に参加していたことに触れ、9.11の同時多発テロの当時を回想しつつ

時事詠は難しい。(中略)歌意は読者の想像の余地が少なく、どうしても俗っぽくなりやすく、ポエジーを持たせるには骨が折れる。しかし高島のアルカイダの歌は、そうした難を超越したところにある。(中略)何よりも作者の心の烈しさが、この歌の詩情を担保している。(中略)ある種デリケートなモチーフの取り扱いに際し何ら恐れず、テロ事件においては被害者であるアメリカを断罪する姿勢はいっそ清々しく、歌詠みとしての矜持を感じる。こんな詠いかたが自分にはできるのだろうかと、この歌に出会って十一年経つ今も、心のどこかで自問し続けている。

と述べている。時事詠の難しさについても、当該の一首における高島の姿勢についても、筆者は柴田に同意する。さらに柴田自身が高島の歌の評として述べた内容に通じるものが柴田のこの文章自体にもあるように筆者には思え、非常に好感を持って読んだ。

*

このように見てきた「中東短歌」だが、印刷部数が非常に限られているそうで、現在は一般には頒布されていない。4月に大阪で開催される文学フリマ(注2)での販売を予定しているとのことだが、通信販売はないとも聞いている。

どのような事情があるにせよ、はじめから「三号まで」と限定した活動であるにも関わらず、また、短歌に関する新たな取り組みとして重要な位置を占めると思われるこの冊子が、ごく限られた(別の言い方をすれば「選ばれた」)読者にしか届かないというのは大変残念なことだ。WebにPDFを掲載するなどの方法でもよいので、多くの読み手に届くような工夫がなされることを切に願う。

■注1:http://chuutoutanka.blog.fc2.com/

■注2:文学フリマ in 大阪 http://bunfree.net/?16th_bun

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます