「藤七のヤツ、いつの間にか父親になっておりました。」

当麻太郎が呆れて言う。

今藤七が抱いている赤子はまぎれもなく藤七の子だというのである。

範頼は安達館の出迎えの一行の中に赤ん坊を背負った女がいたことを思い出した。

「では、母御は藤九郎殿御内室にお仕えしている方か?」

藤七は真っ赤になってうなづく。

「蒲殿をお迎えに行く前は身ごもっていたことなど全くもって知りませんでした。」

藤七が遠江へと出かけて範頼にくっついて東海道筋にいる間に女は一人で子を産んでいたらしい。

その間藤七からの音信は全く途絶えていた。

「ほぎゃあ」

突然赤ん坊は泣き出した。

三人の男はうろたえた。

なにしろ赤ん坊という存在は彼らにとっては全くの未知なる存在なのである。

いきなり泣かれてどうすればよいのか右往左往するばかりである。

あやそうとした藤七がよしよしと赤ん坊を揺らすとますます赤ん坊は激しく泣く。

「ほぎゃあ、ほぎゃあ」

「よーし、それそれ」

と今度は当麻太郎がおかしな顔を作って赤子に近づく。

「ぎゃあああああああああ」

赤ん坊はさらに激しく泣いた。

体の大きい三人の男達は、小さな赤ん坊に完全に翻弄されていた。

そこへ一人の少女が現れた。先刻対面した盛長の娘である。

この騒ぎを聞きつけたのであろう。

「こちらへどうぞ」と少女が手を差し出すと

藤七は即座に赤ん坊を手渡した。

「よーち、どうちたの」

と少女は赤ん坊に微笑みかける。

「志津を呼んでください」

付いてきた侍女に少女は冷静に命じた。

志津が現れるのを待つ間少女は馴れた手つきでむつき(オムツのこと)を取り替える。

やがで母親である志津がやってきた。

志津は三人の男の前でいきなり胸をはだけさせると赤ん坊に乳を与え始めた。

赤ん坊は夢中で乳を吸う。

大の男三人は唖然としている。

乳を吸って満ち足りた赤ん坊は母の腕の中で安らかな眠りについていた。

母親志津は穏やかな笑みを藤七に向けると今来たほうへ去っていった。

「藤七、志津についていっていいのですよ。

親子三人の部屋をあちらに準備してあります。」

少女はそういった。

「藤七、私に遠慮はしなくてもよい。志津殿と子のところへ行くがよい」

範頼も勧める。

「では」

と一言いうと藤七は志津の後を追って範頼の部屋を出て行った。

少女も一礼するとその場を去った。

「藤七も案じることは無かったようだのう。」

「殿もご存知で」

「あの藤七がゆっくり歩くのは他に理由はないであろう」

鎌倉における範頼たちの宿所が安達館に決まったと知ってから藤七の様子はすこしおかしかった。

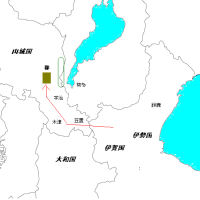

藤七は主佐々木一族に従って伊豆にいた頃から

頼朝の側近安達盛長の妻の侍女━━志津と恋仲になっていた。

頼朝が挙兵し、藤七は主佐々木定綱の命令で範頼を迎えに行ったのだが

範頼は諸般の理由で頼朝の前に行くことができなくなっていた。

その間藤七は志津に会うことができなかった。

結果志津は一年も連絡もつかない藤七を待つことになる。

鎌倉についてから藤七がゆっくり歩いていたのは、

一年もほうっていた志津が安達館にいると思われていたからである。

藤七は志津が今自分をどのように思っているのか不安だった。

「案ずることはなかったな」

「確かに」

志津が藤七に向けた微笑。

それが全てを物語っていた。

「それにしても殿、赤子があのように手ごわいものであったとは」

「いかにも」

主従二人は顔を見合わせて笑った。

前回へ 次回へ

当麻太郎が呆れて言う。

今藤七が抱いている赤子はまぎれもなく藤七の子だというのである。

範頼は安達館の出迎えの一行の中に赤ん坊を背負った女がいたことを思い出した。

「では、母御は藤九郎殿御内室にお仕えしている方か?」

藤七は真っ赤になってうなづく。

「蒲殿をお迎えに行く前は身ごもっていたことなど全くもって知りませんでした。」

藤七が遠江へと出かけて範頼にくっついて東海道筋にいる間に女は一人で子を産んでいたらしい。

その間藤七からの音信は全く途絶えていた。

「ほぎゃあ」

突然赤ん坊は泣き出した。

三人の男はうろたえた。

なにしろ赤ん坊という存在は彼らにとっては全くの未知なる存在なのである。

いきなり泣かれてどうすればよいのか右往左往するばかりである。

あやそうとした藤七がよしよしと赤ん坊を揺らすとますます赤ん坊は激しく泣く。

「ほぎゃあ、ほぎゃあ」

「よーし、それそれ」

と今度は当麻太郎がおかしな顔を作って赤子に近づく。

「ぎゃあああああああああ」

赤ん坊はさらに激しく泣いた。

体の大きい三人の男達は、小さな赤ん坊に完全に翻弄されていた。

そこへ一人の少女が現れた。先刻対面した盛長の娘である。

この騒ぎを聞きつけたのであろう。

「こちらへどうぞ」と少女が手を差し出すと

藤七は即座に赤ん坊を手渡した。

「よーち、どうちたの」

と少女は赤ん坊に微笑みかける。

「志津を呼んでください」

付いてきた侍女に少女は冷静に命じた。

志津が現れるのを待つ間少女は馴れた手つきでむつき(オムツのこと)を取り替える。

やがで母親である志津がやってきた。

志津は三人の男の前でいきなり胸をはだけさせると赤ん坊に乳を与え始めた。

赤ん坊は夢中で乳を吸う。

大の男三人は唖然としている。

乳を吸って満ち足りた赤ん坊は母の腕の中で安らかな眠りについていた。

母親志津は穏やかな笑みを藤七に向けると今来たほうへ去っていった。

「藤七、志津についていっていいのですよ。

親子三人の部屋をあちらに準備してあります。」

少女はそういった。

「藤七、私に遠慮はしなくてもよい。志津殿と子のところへ行くがよい」

範頼も勧める。

「では」

と一言いうと藤七は志津の後を追って範頼の部屋を出て行った。

少女も一礼するとその場を去った。

「藤七も案じることは無かったようだのう。」

「殿もご存知で」

「あの藤七がゆっくり歩くのは他に理由はないであろう」

鎌倉における範頼たちの宿所が安達館に決まったと知ってから藤七の様子はすこしおかしかった。

藤七は主佐々木一族に従って伊豆にいた頃から

頼朝の側近安達盛長の妻の侍女━━志津と恋仲になっていた。

頼朝が挙兵し、藤七は主佐々木定綱の命令で範頼を迎えに行ったのだが

範頼は諸般の理由で頼朝の前に行くことができなくなっていた。

その間藤七は志津に会うことができなかった。

結果志津は一年も連絡もつかない藤七を待つことになる。

鎌倉についてから藤七がゆっくり歩いていたのは、

一年もほうっていた志津が安達館にいると思われていたからである。

藤七は志津が今自分をどのように思っているのか不安だった。

「案ずることはなかったな」

「確かに」

志津が藤七に向けた微笑。

それが全てを物語っていた。

「それにしても殿、赤子があのように手ごわいものであったとは」

「いかにも」

主従二人は顔を見合わせて笑った。

前回へ 次回へ