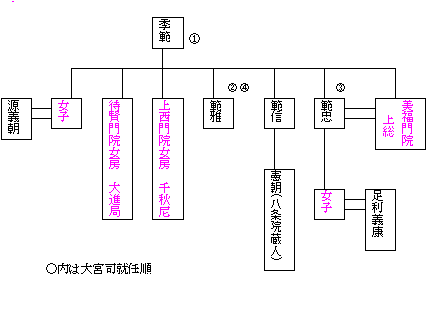

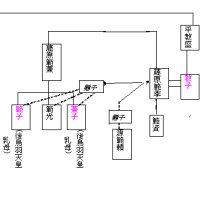

その問題の人物とは季範の息子範忠です。

系図類には季範の子供達の中の先頭に表記されているので

おそらくは季範の長男であるのではないのかと推定されます。

ところが季範の後に「大宮司」を継いだのは「五男範雅」でした。(「系図纂要」)

つまり、範忠は長男でありながら弟に家督を奪われた形になっているのです。

その範忠ですが家族関係を眺めてみると美福門院に近づいていたのではないのかと

思われます。

まず、範忠の妻の一人に「美福門院上総」という女性がいます。

そして、その間には少なくとも男子一人(任憲)が生まれています。

「美福門院上総」というからには当然美福門院に仕えていた女性(恐らく女房)であるでしょう。

さらに、範忠の娘は足利義康と結婚します。

その間に産まれた足利義兼は後に美福門院所生の皇女八条院蔵人になっていますし

足利氏が管理した所領も八条院領ですから、範忠の婿となった足利義康(義兼の父)も八条院の母美福門院に近侍していた可能性があります。

このことから、熱田大宮司家の中にあって主流派から離れていたと見える範忠は美福門院寄りの姿勢を見せていると思われます。

もっとも、当時同時に複数の主を持つことが当然だった時代ですから熱田大宮司家自体が待賢門院(その頃は上西門院)と美福門院双方に出入りした可能性もあるでしょうが。

(範忠の弟上野介範信の息子憲朝も「八条院蔵人」となっています

このことを見ると範信も美福門院に接近していた可能性もあります)

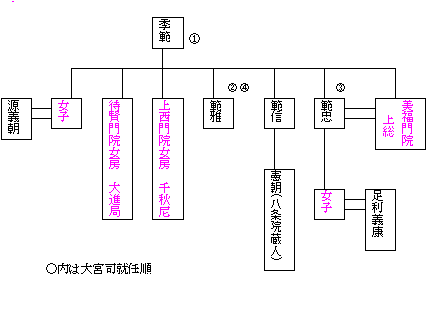

さて、一方1144-1147年*の間に季範の娘(範忠の妹)と結婚していたと思われる源義朝も謎の動きを見せます。

季範の娘と結婚した頃の義朝も

為義の嫡子ではなかった可能性が大きかったと思われます。

なぜならば、弟の義賢が1140年に近衛天皇の東宮時代に帯刀先生に任じられていますがその当時義朝は無位無官で東国に在住していました。

(後に義朝の子のうち頼朝が十二歳で任官していたのに対し兄義平が無位無官で鎌倉にいたのと同じ状態)

そして、義賢が数々の不始末で失脚をした後、次いで任官されたのはその弟頼賢でした。

その義朝は当初は摂関家に近侍していた父に従っていたと思われますが、後に独自の政治路線を選択していくことになるのです。

義朝が基盤をかためつつあった南関東は院知行国が多く

勢力拡大の為にはどうしても院(鳥羽法皇)に接近しなければならなくなってきたようです。

そして、その頃院に寵愛されていた女性に美福門院。

おそらく、大庭御厨事件(1144年)頃にはすでに鳥羽法皇、美福門院に近い人脈に

接近を図っていったのではないのかと思われます。

さて、その義朝とその義兄範忠は美福門院に接近を図っていたと思われるのですが

調べてみると保元の乱の頃まで二人の足並みが妙に揃っている記事が見受けられます。

1153年 義朝下野守に就任 同日範忠叙爵(従五位下の位階を賜る)

岩波書店「新古典文学大系 平治物語」では「朝忠」と名乗っている。

平治物語の方の信憑性は薄いにしても同じ日に任官というのは意味深長なものを感じさせます。

さて、範忠の父藤原季範は1155年死去したようですが

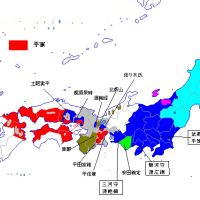

その翌1156年に保元の乱が勃発します。

そして、その保元の乱では熱田大宮司家は義朝に兵を遣しています。(「保元物語」)

これはやはり熱田大宮司家が婿を支援したということになるのでしょうが

熱田大宮司家が武的側面を有していたということを現しているのではないでしょうか?

さて、保元の乱前年には近衛天皇が崩御、後白河天皇が即位します。

このことはまた熱田大宮司家にとって大きな意味を持つことになってきます。

*二人の間に産まれた一条能保室が頼朝の姉である場合は1144-1145の間

頼朝の妹である場合は1146-1147頃結婚したものではないかという推定になります。

前へ つづく

系図類には季範の子供達の中の先頭に表記されているので

おそらくは季範の長男であるのではないのかと推定されます。

ところが季範の後に「大宮司」を継いだのは「五男範雅」でした。(「系図纂要」)

つまり、範忠は長男でありながら弟に家督を奪われた形になっているのです。

その範忠ですが家族関係を眺めてみると美福門院に近づいていたのではないのかと

思われます。

まず、範忠の妻の一人に「美福門院上総」という女性がいます。

そして、その間には少なくとも男子一人(任憲)が生まれています。

「美福門院上総」というからには当然美福門院に仕えていた女性(恐らく女房)であるでしょう。

さらに、範忠の娘は足利義康と結婚します。

その間に産まれた足利義兼は後に美福門院所生の皇女八条院蔵人になっていますし

足利氏が管理した所領も八条院領ですから、範忠の婿となった足利義康(義兼の父)も八条院の母美福門院に近侍していた可能性があります。

このことから、熱田大宮司家の中にあって主流派から離れていたと見える範忠は美福門院寄りの姿勢を見せていると思われます。

もっとも、当時同時に複数の主を持つことが当然だった時代ですから熱田大宮司家自体が待賢門院(その頃は上西門院)と美福門院双方に出入りした可能性もあるでしょうが。

(範忠の弟上野介範信の息子憲朝も「八条院蔵人」となっています

このことを見ると範信も美福門院に接近していた可能性もあります)

さて、一方1144-1147年*の間に季範の娘(範忠の妹)と結婚していたと思われる源義朝も謎の動きを見せます。

季範の娘と結婚した頃の義朝も

為義の嫡子ではなかった可能性が大きかったと思われます。

なぜならば、弟の義賢が1140年に近衛天皇の東宮時代に帯刀先生に任じられていますがその当時義朝は無位無官で東国に在住していました。

(後に義朝の子のうち頼朝が十二歳で任官していたのに対し兄義平が無位無官で鎌倉にいたのと同じ状態)

そして、義賢が数々の不始末で失脚をした後、次いで任官されたのはその弟頼賢でした。

その義朝は当初は摂関家に近侍していた父に従っていたと思われますが、後に独自の政治路線を選択していくことになるのです。

義朝が基盤をかためつつあった南関東は院知行国が多く

勢力拡大の為にはどうしても院(鳥羽法皇)に接近しなければならなくなってきたようです。

そして、その頃院に寵愛されていた女性に美福門院。

おそらく、大庭御厨事件(1144年)頃にはすでに鳥羽法皇、美福門院に近い人脈に

接近を図っていったのではないのかと思われます。

さて、その義朝とその義兄範忠は美福門院に接近を図っていたと思われるのですが

調べてみると保元の乱の頃まで二人の足並みが妙に揃っている記事が見受けられます。

1153年 義朝下野守に就任 同日範忠叙爵(従五位下の位階を賜る)

岩波書店「新古典文学大系 平治物語」では「朝忠」と名乗っている。

平治物語の方の信憑性は薄いにしても同じ日に任官というのは意味深長なものを感じさせます。

さて、範忠の父藤原季範は1155年死去したようですが

その翌1156年に保元の乱が勃発します。

そして、その保元の乱では熱田大宮司家は義朝に兵を遣しています。(「保元物語」)

これはやはり熱田大宮司家が婿を支援したということになるのでしょうが

熱田大宮司家が武的側面を有していたということを現しているのではないでしょうか?

さて、保元の乱前年には近衛天皇が崩御、後白河天皇が即位します。

このことはまた熱田大宮司家にとって大きな意味を持つことになってきます。

*二人の間に産まれた一条能保室が頼朝の姉である場合は1144-1145の間

頼朝の妹である場合は1146-1147頃結婚したものではないかという推定になります。

前へ つづく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます