(日本柔道唯一の金メダルを獲得した松本薫選手の、試合中とは打って変わった穏やかな笑顔)

ロンドンオリンピックで日本の男女柔道が不振で、特に1964年の東京オリンピックで柔道が採用されて以来、男子が史上初めて一つも金メダルを取れなかったことが話題になっています。

他方、2012年8月3日、前回の北京大会で銅メダルのあと世界選手権4連覇中のフランスのテディ・リネール選手が、柔道最強を決める100キロ超級で金メダルを獲得しました。弱冠23歳の快挙です。フランス柔道も絶好調とはいかなかったのですが、男女合わせても金2、銅5と日本を上回りました。

これを受けて、東京五輪招致に熱心な石原都知事など、何を血迷ったのか、同じ8月3日の記者会見で

「西洋人の柔道ってのは、ケダモノのけんかみたい。柔道の醍醐味ってどっかに行っちゃったね」

と放言してしまいました(呆)。

ケダモノ(「獣」)って、英語ではanimalじゃなくて、beastですか?世界各国の選手をケダモノと呼んだ発言は、これから諸外国にどう報道されるのでしょう。もともと、レイシストの首長がオリンピックの招致活動をするのに無理があったのですが、こんなことを言っているようでは、何十億円もかけた五輪招致活動は今回も税金の無駄使いに終わるのでしょうね。

さて、どんな競技でも、男女ともに好調なサッカーを象徴とするように、競技人口のすそ野を広げるということが大切なことは論を待たないのですが、そこで気になるのが教育基本法改悪に伴う今年2012年4月から導入された学習指導要領改訂による中学武道必修化です。

必修化された柔道を不振の柔道界再興に結び付けるような議論は非常に危険で、心配です。

安倍晋三政権の後遺症 教育基本法改悪→今年から中学での武道必修化で学校死亡事故多発か

部活動別にみる死亡事故件数と死亡事故確率(死亡率) 学校リスク研究所ホームページより

中学校の各部活動に関して,その死亡確率(生徒10万人あたりの死亡生徒数)は,柔道が2.385人と突出して高い。 次に高いバスケットボールと比べても,6.2倍の大きさである。

私は、2012年6月2・3日に行われた全国学校事故・事件を語る会のシンポジウムで、全国柔道事故被害者の会の小林恵子さんと、名古屋大大学院の内田良准教授(学校リスク研究所所長)のお話を伺いました。

1983年から2010年の28年間で中学・高校での柔道事故で死亡した子どもの数は118人です。年平均4人以上の死亡者に換算されるこの数字は、他のスポーツに比べて、明らかに突出した数字であり、上記のグラフのように競技人口あたりの死亡率として計算すると、異常ともいえるほどの高い数字を示します。

また、この数字には、小林さんのお子さんのように、現在も後遺症によって深刻な高次脳機能障害に悩まされている方や遷延性意識障害(植物状態)にある方やの数は含まれていないのです。

事故の原因を見ると、内田准教授によると、下記のグラフでいう「柔道固有」の死因というのは柔道固有の動作に起因する死亡、「運動全般」というのは運動全般に共通する死因(突然死、熱中症等)を指しているそうです。

「柔道固有」死因は、中学校で全体の80.0%(32件)多数を占めています。この「柔道固有」死因の内訳をみてみる と、中学校の32件のうち,投げ技・受身の衝撃によって頭部外傷(急性硬膜下血腫など)が生じて死に至ったケースが30件,その他(寝技で窒息死,投げ技・受身で臓器損傷など)が2件,「柔道固有」とは,そのほとんどが、頭部外傷によるものであるということがわかるのとことです。

そもそも、運動をするからには,そこにはつねに突然死といった,運動に共通して起きる死亡があるわけです。しかし、柔道以外の部活動では,運動全般に共通する死亡事例はあるものの,その運動に固有の死亡事例(たとえば,バスケットボールであればコートのなかでぶつかったり,ボールが頭を直撃したりして死亡す る場合)があまりないのです(高校ラグビーを除く)。

柔道における死亡事故の件数や確率を大きくしているのは,この柔道固有の動作による頭部外傷です。しかし、日本の指導者にこのことが徹底しているとはとても言えない状況です。

柔道経験者が指導する部活動でも、これだけ頭部外傷による死亡事故が起きている柔道を、ましてろくな柔道体験も指導経験もない体育教師が指導する柔道必修化授業がいかに恐ろしいかお分かり頂けるでしょう。板の間に畳を敷いた柔道場ではなく、畳を体育館に敷いただけの即席柔道場で行うのですからなおさらです。

学校リスク研究所ホームページより死亡に至る経緯(死因)

ところで、世界で最も柔道の競技人口が多いのは60万人が柔道に親しむフランスです(日本は20万人)。

ところが、フランスが誇る世界最大の柔道人口の75%は14歳未満の子どもたちだということですが、柔道人口は日本の3 倍なのに、フランス柔道連盟の報告によると、フランスでは2005 年以降18 歳以下の死亡事故はゼロで、1年に4人以上の生徒たちが亡くなる日本と対照的な状況になっています。

フランスでは、スポーツ指導で重大事故が起こることは許されないと考えられており、柔道の指導上の安全対策を何よりも大切にしているのです。

これについて、フランス柔道連盟のジャン・リュック・ルージェ会長は、

「フランスでの柔道の死亡事故は聞いたことがない」「日本の柔道選手の中には軍のコマンド兵のようなアスリートもいる」

と語ったということです。

軍のコマンドーというのは、スポーツというより殺し合いのような勝負に勝つことしか興味がない選手のたとえでしょうね。それが武道ということもないと思うのですが。日本は、勝負の面でも、安全確保の面でも、科学的・合理的な探求が遅れているのではないでしょうか。

2012年度からの中学武道必修化は考えなおした方が良い 子ども未来法律事務所通信12

(しかも、柔道を必修化科目に選択する学校が全体の4分の3)

全国柔道事故被害者の会は、武道必修化準備状況への危惧として、以下の4点を挙げています。

① 多数を占める急造指導教諭の専門知識不足・経験不足

② 安全を確信できぬレベルのカリキュラムや指導方法

③ 柔道事故発生時の指導教諭の対応力不安

④ 事故の情報収集・分析の仕組みがない

まだ、重大事故は起こっていないようですが、安全対策もそこそこにしてなし崩し的に始まってしまった武道、とくに柔道必修授業は少なくともいったん凍結にするべきです。

もともと、教育基本法の改悪の大きな目的が、教育振興計画策定による文科省の予算獲得です。そして武道必修化も、日本の伝統と文化を浸透させることが目的だということに建前ではなっているのですが、本当の目的は施設や柔道着などの権益を文科省が拡大することだったり、警察庁が指導員派遣で天下り先を増やすことだったりするので、論ずるのも虚しい話です。

ベネッセは、小学5、6年生と中学生の保護者を対象に、中学校の武道必修化についてアンケートを行い、7月5日に調査結果を公開しましたが、中学校の「武道必修化」に不安を感じる保護者は7割を超えていることがわかりました。

力任せのパワー柔道が気に入らないと言いますが、そこで勝ちあがっているフランスやイギリスなどの方が日本より事故が少ないのです。まずは、安全とトップアスリートの結果を両立させているフランスなどに謙虚に学んで、今後の武道必修かも柔道振興も見直すべきではないでしょうか。

文科省に対する全国柔道事故被害者の会の要望書

柔道日本は再興して欲しいけれどやるべきことはまず安全確保。

よろしかったら上下ともクリックして頂けると大変嬉しいです!

新学習指導要領により、2012年度から中学校の授業で「武道」と「ダンス」が必修になった。これを受け同社では、小学5、6年生と中学生の保護者 2,607人に武道を取り入れた体育の授業に対する子どもの反応、保護者の感じ方、不安があるとすれば何に対してか、などについて質問した。

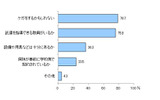

「武道の必修化について中学校から説明があったか?」の問いでは、説明が「あった」14.2%、説明は「なかった」85.8%で、保護者へ説明していない学校が多いことがわかった。

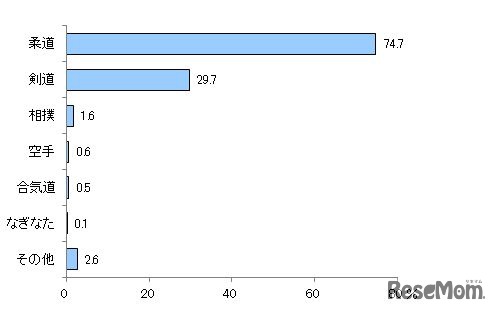

「武道の何の競技が実施されるのか?」の問い(当てはまるものすべて回答)では、「柔道」74.7%、「剣道」29.7%、「相撲」1.6%、「空手」0.6%、「合気道」0.5%、「なぎなた」0.1%だった。

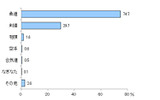

「武道を取り入れた体育の授業でどのようなことを不安に思うか?」の問い(当てはまるものすべて回答)では、「ケガをするかもしれないこと」 78.7%、「武道を指導できる教員がいるか」75.8%、「設備や用具などは十分にあるか」36.3%、「保険が事前に学校側で契約されているか」 23.5%だった。

学校からの情報が少ないこととも相まって、不安に感じる保護者が多いように見受けられる。ケガの対策や指導の充実などを徹底し、保護者への情報提供も欠かせないのではないだろうか。

毎日新聞 2012年07月11日 00時23分

◇学校と地域「共育」の機会に

中学の学習指導要領が改定され、今年度から中学1、2年で武道とダンスが必修になった。生涯親しめるス ポーツを見つけてもらおうというのが必修化の狙いだ。しかし学校現場を取材して感じるのは「だれが教えるのか」という肝心な部分が抜け落ちた現実だった。 武道やダンスを教えるには専門知識と経験が必要だ。それを持たない教師たちの不安は大きい。問題を克服するために、必修化を学校と地域が一緒に子どもを育 てる「共育」への好機ととらえ、外部講師を積極的に求める機会にすべきだと思う。

◇指導できる教師 少ないのが現状

先月3~5日、朝刊社会面(西部本社発行紙面)で、企画「武道必修−中学の現場から」を連載した。その取材で痛感したのは、教師たちが自信を失い疲弊した学校現場の現状だった。

武道は各学校が原則として柔道、剣道、相撲の3種目のなかから一つを選ぶ。文部科学省の全国抽出調査では柔道を選択した学校が最も多く、全体の 64%に上った。学校側に聞くと「剣道は防具をそろえるのにお金がかかり、相撲は裸への抵抗感が強い」−−という答えが目立った。要は消去法による選択 だった。しかし、実際に柔道を教えられる体育教員の人数は十分でない。文科省は有段者の教員数さえ把握していない。複数の県教委に取材すると、柔道有段者 の人数は多くて体育教員の半分程度という答えだった。しかし、特例で柔道連盟の数日間の講習を受けただけで黒帯(初段)になった教員も少なくなかった。

各都道府県教委などは必修化に備え、指導経験の少ない教員らを対象に講習会を開いてきた。2月に福岡市 教委が開いた柔道授業研究会を見たが、十分な指導をできるレベルにはほど遠いと感じた。六段のベテラン教員による模範授業を見学した教員たちは「参考に なった」と話した。その一方で「自分ができるかというと無理」と不安を打ち明けた。その後の教員同士の座談会では悩みが噴出した。「指導方法が分からな い」(女性教員)▽「女子生徒の指導で模範演技を見せようと襟をつかむと嫌がられる」(男性教員)−−。聞いていて「本当に大丈夫かな」と不安が募った。

ダンスも同じだ。生徒たちには、現代的なリズムの「ヒップホップ」が人気だが、ベテラン教員からは「教えられるわけがない」と悲鳴が上がる。不安や 悩みがあって当然だ。競技や指導の経験がほとんどないのに教えろというのにも無理がある。教える方が“付け焼き刃”では生徒にも気の毒だ。

◇外部講師の活用 もっと積極的に

問題の解決策として外部講師の活用が考慮されている。武道の各競技団体は文科省からの依頼を受け、有段 者を派遣できる体制を急きょ整えている。講師派遣に応じるダンススクールもある。保護者や地域の中に元選手や指導者もいるはずだ。鹿児島県志布志市立有明 中のように卒業生に柔道の指導者がいて、ボランティアに近い形で教えに来てもらっている例もある。

だが、外部講師活用に対する学校側の反応は鈍い。国は09年度から補助事業を始め、初年度は全国で 940校の利用を見込んでいたが、実際はわずか217校にとどまり、翌年度は予算がほぼ半分に削られた。文科省は「移行期間ということで必要性への認識が 薄かったのかもしれない」(スポーツ・青少年局)と分析する。

しかし、実際の「壁」になっているのは、学校現場にある外部の人間を受け入れることへの根強い抵抗感ではないか。家庭と学校の間に入って子どもの問 題行動の背景を探り、その解決を図る「スクールソーシャルワーカー」など外部人材を活用する動きに対しても、自治体や学校の間で反応に温度差がある。

学校現場は今、多忙を極めている。文科省によると、10年度に公立学校教員の病気休職者は8660人、 うち精神疾患は5407人に上った。教員の1日の平均休憩時間はわずか10分。そこへ小学5、6年の英語、中学の武道とダンスなど、まさに次から次へと新 たな課題が降ってくる。

よい教育を目指す新たな試みによって、肝心の先生たちが疲弊し、自信を失っていくのでは本末転倒だ。し かし、こうした現場の窮状への認識は、学校の中と外ではかなりの差があると思う。学校は地域や保護者に「手を貸して」とSOSを発信し、先生たちの窮状を 公開して支援の必要性を認識してもらうべきだ。武道の必修化によって、地域が学校を支える「共育」の機運が高まる突破口になることを期待したい。

大体どうしてそんなものを単なる「体育教師」に教えさせようとするのでしょうね。クラシックバレエであれば必修化には賛成ですが(正しい姿勢が身につきます)、ボールルームダンスなら更に賛成ですが(特に男子生徒。正しい姿勢と礼節が身につきます)、あくまで「優秀な その道の専門家 の指導に基づくならば」という前提です。

まして武術。柔道でさえここまで危険なわけで、まして合気道とか空手とか、敵を殺傷するための技術という本質をそのまま残している他の代物なんかもっと危険です。とんでもないですね。元々フランスに比べて日本の柔道指導者は犯罪的なまでに水準が低いのは、お示しくださったデータが立証してますのにねえ。

原発事故のパターンとそっくりです。そのほかにもいろいろと例はあります。

日本民族の誤りと失敗のパターンなんですね。

どこまで失敗したら日本人は気がつくのでしょうか。