http://smallbear.sakura.ne.jp/tron/btm20086.html#20080618

2008年6月18日(水曜日)

立場の違いと言ってしまえばそこまでだけど、日本の国語政策を預かるのが旧国語審議会(現文化審議会国語分科会)であると規定するならば、工業規格たる JISが常用漢字の改訂に追隨するのが道理であって、そのことを想定せずに工業規格を作ったのだとすれば、工業規格の策定時に問題があったんじゃないか、と言われても仕方ないと思う。(まあ、この意見は“旧国語審議会は日本の国語政策を主導してはいない”とすればそこまでなんだけど)

今後、新常用漢字表(仮称)が定期的に見直しされるようになるわけだから、結果としてJIS漢字規格も定期的な見直しを余儀なくされると思う。であればそのために必要な体制作りを考えるのが建設的と言うもので、オブザーバを漢字小委員会に送り込むくらいのことはしといてもいいんじゃないかな。

個人的には、常用漢字の「国語の改良」についての役割は終わっているのではないかな、と思っています。当用漢字以来半世紀以上を経て、略字体は不可逆的に浸透していて、たとえ常用漢字が廃止されたとしても、旧来の伝統字体の世界に戻ることはないと思います。

じゃあ常用漢字の改訂には意味がないのかと言われるとさに非ずで、とりわけ立法・行政・教育の分野ではこのような指標が存在することが望ましいと思います。

私見としては、今後増大することが予想される“日本語教育”における指針としての役割は決して小さくないと思うのですが、本件については極めて微妙な問題である上、現在の漢字小委の対象範囲からは外れているので、とやかくは言わないことにします。

ただ、戦前・戦中期に於いては、殖民地や勢力圈、占領地での日本語教育はかなり真剣かつ重要な問題として議論されていたことは確かでして、その当時の意見を復習しておくことは大事かも知れません。

最新の画像[もっと見る]

-

例の縦三点リーダ的な…のの流れは通信終端コード␗に受け継がれ…ETB…敬具早々以上よろしくどうぞじゃまた

5年前

例の縦三点リーダ的な…のの流れは通信終端コード␗に受け継がれ…ETB…敬具早々以上よろしくどうぞじゃまた

5年前

-

デモを近隣ビルから撮影するとすれば どこらあたりからが いいのだろうか?

10年前

デモを近隣ビルから撮影するとすれば どこらあたりからが いいのだろうか?

10年前

-

デモを近隣ビルから撮影するとすれば どこらあたりからが いいのだろうか?

10年前

デモを近隣ビルから撮影するとすれば どこらあたりからが いいのだろうか?

10年前

-

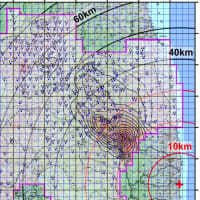

Shinzo Abe, "The situation is under control."

12年前

Shinzo Abe, "The situation is under control."

12年前

-

カール・ピアソン グラマー オブ サイエンス

13年前

カール・ピアソン グラマー オブ サイエンス

13年前

-

世界のトップに躍り出るか福島大学の放射線学、原発リスク研。研究材料は世界一生きのいいレベル7な一級品

14年前

世界のトップに躍り出るか福島大学の放射線学、原発リスク研。研究材料は世界一生きのいいレベル7な一級品

14年前

-

煙もくもく

14年前

煙もくもく

14年前

-

今あなたがお使いの手動タイプライターで「QWERTYの伝承」を読み解こうとするならちょっと困難があるかも

15年前

今あなたがお使いの手動タイプライターで「QWERTYの伝承」を読み解こうとするならちょっと困難があるかも

15年前

-

今あなたがお使いの手動タイプライターで「QWERTYの伝承」を読み解こうとするならちょっと困難があるかも

15年前

今あなたがお使いの手動タイプライターで「QWERTYの伝承」を読み解こうとするならちょっと困難があるかも

15年前

-

QWE,TYIUOへ QWERTYUIOPへ、 ムーヴィング踊るアルファベッツ

15年前

QWE,TYIUOへ QWERTYUIOPへ、 ムーヴィング踊るアルファベッツ

15年前

「LinkRecords」カテゴリの最新記事

例の縦三点リーダ的な…のの流れは通信終端コード␗に受け継がれ…ETB…敬具早々以上よ...

例の縦三点リーダ的な…のの流れは通信終端コード␗に受け継がれ…ETB…敬具早々以上よ... 仮説 17世欧州来の国等級の国際序列の 東亜でのトップの座奪い 取って代わって...

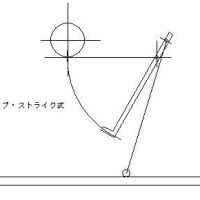

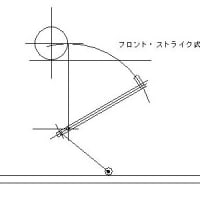

仮説 17世欧州来の国等級の国際序列の 東亜でのトップの座奪い 取って代わって... 骨盤 後傾でなく、前傾でもなく 直立? 腰痛予防…

骨盤 後傾でなく、前傾でもなく 直立? 腰痛予防… 蚊のリズム感とサッカー澤 猫 管理

蚊のリズム感とサッカー澤 猫 管理 空芯菜を食う

空芯菜を食う DVT PC作業において ディスプレイ/キーボード/書類と目の適切な距離は40cm以上程度...

DVT PC作業において ディスプレイ/キーボード/書類と目の適切な距離は40cm以上程度... 姿勢の悪いメガネっ子を増やす…? プレゼン環境の問題なのか… PC作業全般の問題な...

姿勢の悪いメガネっ子を増やす…? プレゼン環境の問題なのか… PC作業全般の問題な... 父性は お腹にも出る…

父性は お腹にも出る… 私は石鹸ですが。なぜ石鹸が嫌がられるかといえば石鹸に他人の髪の毛が着いてるの...

私は石鹸ですが。なぜ石鹸が嫌がられるかといえば石鹸に他人の髪の毛が着いてるの... デモを近隣ビルから撮影するとすれば どこらあたりからが いいのだろうか?

デモを近隣ビルから撮影するとすれば どこらあたりからが いいのだろうか?