単年度で拮抗したとしても、機種乗換え者もいるであろうから、単年度内でも、累積シェアに対して乗換えが食い込む。

単年度で拮抗したなら、重複購入者もいるであろうから、累積シェアへの乗り換え食い込みもあろう。

累積出荷シェアが拮抗した状態ならば、重複購入者の乗り換えを考慮すれば、利用実態では、すでにかなり逆転されちゃっているかも。

アメリカ国内と日本国内とでは、逆転の時期的には、どうなのかな、米国でのほうが早いのかなどうかな。

VHSがなぜベータを押さえてシェアを獲れたかについては、次のような説明もあった。

単年度で拮抗したなら、重複購入者もいるであろうから、累積シェアへの乗り換え食い込みもあろう。

累積出荷シェアが拮抗した状態ならば、重複購入者の乗り換えを考慮すれば、利用実態では、すでにかなり逆転されちゃっているかも。

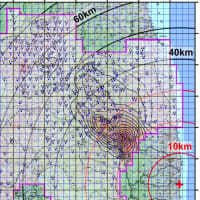

製品問の競争では「ブーム」の時期が優位形成に重要だが、 技術規格間の 競争ではもっと早い時点に優劣が決していると 考えられる。 家電製品では、世帯普及率 2 ~ 3% 前後の時点で 優勢であ った技術規格が 業界標準の地位を確立するという事例が多く観察される。柴田 高「技術規格の業界標準化プロセス」 http://ci.nii.ac.jp/naid/110003735220

VTR は 、 2 つの技術規格間競争の理想状態をほとんど満たした、もっとも典型的な事例である。 1975年にべ一タマックス方式が先行導入され、 翌 1976年には後発の VHS 方式が導入されて 技術規格間競争が 始まったが、 VHS 方式が同業他社と 積極的にアライアンスを 形成したことが 効を奏し、 国内市場では 1978 年に VHS方式が単年度でのシェアで 逆転し、 1981 年頃 には累積出荷台数でも VHS 方式が優位 に立った。 従来より国内での VTR の限界世帯普及率は 70 ~ 80% といわれており、( 既に 70% 以上普及している。 ) 1978 年時点の VTR の世帯普及率は 2.1% で、 最終的な購入者全体の 2.5% にほぼ相当する時点で業界標準は 確立していたと 考えることができる。 VTR のブームは 1980 年代半ばに起き、 ここで VHS 方式の優位が 決定 的になった。柴田 高「技術規格の業界標準化プロセス」 http://ci.nii.ac.jp/naid/110003735220

アメリカ国内と日本国内とでは、逆転の時期的には、どうなのかな、米国でのほうが早いのかなどうかな。

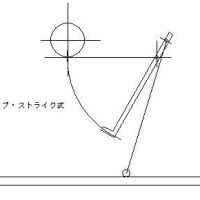

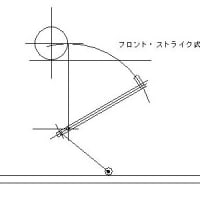

VHSがなぜベータを押さえてシェアを獲れたかについては、次のような説明もあった。

磁気テープを開発する立場で、VHS,ベータ、8ミリ、DVの規格化や商品化、事業の変遷を渦中で見てきた。

蒸着テープを写真用の基板フィルムを用いて試作し、VHSやベータのカセットから酸化鉄テープを取り除いて、その代わりに試作テープを巻き込むことで、テレビ漫画を録画してみるといったのどかではあったがわくわくする開発をしていて、磁気テープにとってはベータのほうがやさしい機構から構成されていることを実感していた。技術屋はVHSよりベータを高く評価していたといえよう。しかし、市場の評価は違っていた。特にアメリカ市場の要望に対して懸命にこたえた(アメリカンフットボールの試合を試合開始から終了まで取れるような長時間記録の要望や、映画などのソフトテープを作ってほしいといった願望に対する応え方の差で、あるところで雪崩れ現象のようにマーケットシェアに変化が起きたのである)VHSがベータを市場から追い出したのである。篠原 紘一(2006.12.22)http://www.nmt.jst.go.jp/nanodev/sinohara-column/column113.html