(re書き直し書き足し中)

勝手に、

坂村健にはリアルタイム技術者ってな側面があると思う、

さらに手前勝手に、

リアルタイムってのは、現世において、実現可能なパフォーマンスとの兼ね合いにおいて考えられているべきものだと

それは、コンサルタント:ワインバーグのいうように、

ジレンマsに直面した状況下で、いかにして当世での用不要を割り切り整理して、現実対応用件を満たすように、システムを成立させるか、、ソリューション、、

一つのことで説明できるなんてことはない?

じょうとうあたりまえ、 、、

複数の制約条件を満たすように、満たしつつあるいは、折り合いをつけつつ、、

ありゃ、何書こうとしたか、忘れた、、

坂村健が誰向けにどういう場で発した発言なのか、その想定されている読者が持っていると期待されていると同等以上の前提条件を満たすように、

何か、たりないところがあるようならば、それを補いつつ?

新規読者は、読まなくては、

コードでつむがれたメッセージを、メディア中から、真に読み取れたことにはならない、、

コードは、それが置かれていた文化の中で、デコードされなければ、真の復号は達成されない、、

これが、安岡孝一ら『文字コードの世界歴史』だっけかのあとがきだっけかで、かかれていたことではなかったかな

工学系文化、エンジニア文化、計算機(高額?)工学文化、リアルタイム設計運用文化、、

でも、坂村健には、わがまま好き勝手設計者大将ってな面もあるかなあ、、 へんかな、、どうなのかな、、

でも、それをいやあ、未来との互換、 そして漢字やら過去文化情報資産に対しての過去との互換

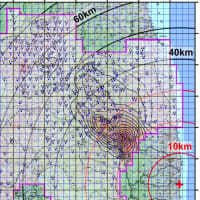

そのTRONがいまや枯れた技術として、はやぶさを指令したオペレーション技術の一翼として、、隼の一翼、、

プロほど、現実を運用している、実社会を支える基幹の実務者ほど、、信頼性を重んじ枯れた技術を重用、容易に、新奇珍奇な技術を取り入れない、、

霊犀社2にもコメントしたが、日本でいちばん最初に「QWERTYはわざと速く打てないように決められた」と公に言及したのは、坂村健の『TRONキーボードについて』(bit, Vol.19, No.1 (1987年1月), pp.83-90)の以下の部分だと、私は考えていた。想定されるている読者ならば持っているはずと受信復号デコード者側に期待される前提条件、、そして話者は話す、書く、。

「QWERTYはわざと速く打てないように」伝説の日本上陸 - yasuokaの日記:

勝手に、

坂村健にはリアルタイム技術者ってな側面があると思う、

さらに手前勝手に、

リアルタイムってのは、現世において、実現可能なパフォーマンスとの兼ね合いにおいて考えられているべきものだと

それは、コンサルタント:ワインバーグのいうように、

ジレンマsに直面した状況下で、いかにして当世での用不要を割り切り整理して、現実対応用件を満たすように、システムを成立させるか、、ソリューション、、

一つのことで説明できるなんてことはない?

じょうとうあたりまえ、 、、

- エンジニアリングセンスがあれば、、

- つまり、一般には無いもしくは不足していると目されているからこそ、著者は書いたんだろうが、、

- あと、目的関数を協議により取り決めて、それに向かってコントロールする仕組みってか、評価関数管理社会ってなふうな感じかなあ、、

- そして、だからこそ、ワインバーグもコンサルタントとして食っていけてる、、もっとも、コンサルタントが呼ばれた状況では、そこに帰属する人々が、状況に巻き込まれすぎていて、発想の自由がままならないってな、しがらみ無き渡来風来坊効果も、あるのかなあ、と、

- 工学的発想のすすめ(杉田元宜)、、

複数の制約条件を満たすように、満たしつつあるいは、折り合いをつけつつ、、

- そうして生まれたμTRONキーボードは、「安くて」ってところは、スケルトロンよりは安いっちゃ安いんだが、、リーズナブルな価格でっていえば、まあそれなりの値段になっちゃう理由はあるっちゃあるんだろうなあ、、

- 「つまり」と三段論法とか、、

AならばBである。

ところで、BならばCである。

ゆえに、つまりAならばCである。

ありゃ、何書こうとしたか、忘れた、、

坂村健が誰向けにどういう場で発した発言なのか、その想定されている読者が持っていると期待されていると同等以上の前提条件を満たすように、

何か、たりないところがあるようならば、それを補いつつ?

新規読者は、読まなくては、

コードでつむがれたメッセージを、メディア中から、真に読み取れたことにはならない、、

コードは、それが置かれていた文化の中で、デコードされなければ、真の復号は達成されない、、

これが、安岡孝一ら『文字コードの世界

工学系文化、エンジニア文化、計算機

でも、坂村健には、わがまま好き勝手設計者大将ってな面もあるかなあ、、 へんかな、、どうなのかな、、

でも、それをいやあ、未来との互換、 そして漢字やら過去文化情報資産に対しての過去との互換

そのTRONがいまや枯れた技術として、はやぶさを指令したオペレーション技術の一翼として、、隼の一翼、、

プロほど、現実を運用している、実社会を支える基幹の実務者ほど、、信頼性を重んじ枯れた技術を重用、容易に、新奇珍奇な技術を取り入れない、、