石堂派の丁子乱刃を俯瞰し、その魅力を再確認している。もちろん鎌倉時代の太刀は貴重だが、江戸時代の丁子出来も優れていることを理解してほしい。

武蔵大掾是一は、近江國より江戸に出て活躍した、江戸石堂の中心をなす一人。

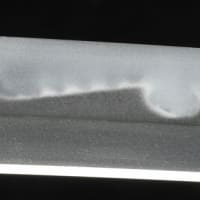

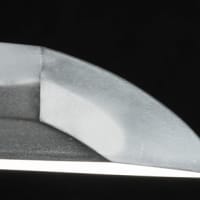

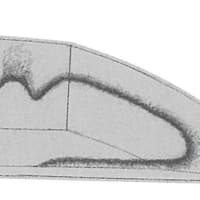

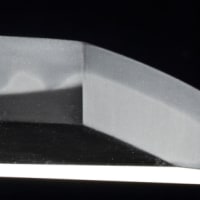

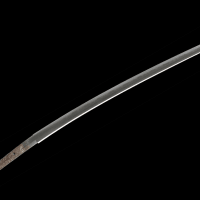

1 刀 武蔵大掾是一

地鉄は柾気を交えた小板目鍛えで総体に良く詰み、微細な地沸が付き、焼刃に迫るように乱映りが鮮明に立つ極上の地相。刃文は互の目に丁子を交え、地に突き入るような互の目に小丁子が複合された袋丁子となり、総体にやや逆がかり、しかも出入りが高低変化に富んで華やか。小沸と匂の複合になる焼刃は明るく冴え、逆がかった小足の盛んに入る中に金線砂流しを伴う沸筋が流れ掛かる。帽子は湾れ込んで先が小丸にごくわずかに返る。

是一の丁子刃には焼頭が揃い調子のものと、出入りが複雑なものとがあり、また小丁子主調のものや蛙子丁子、袋丁子とが複合されるものなど多様で、技量の高さが窺いとれよう。

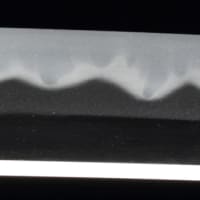

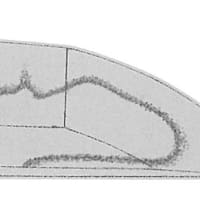

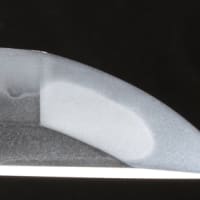

2 脇差 是一

総体に小模様の互の目丁子出来ながら、刀身下半に地に突き入るような袋丁子を焼いている作。小丁子は焼頭が揃い気味で、小足が盛んに入り、葉も交じって刃中は華やか。帽子は乱れ込んで沸付き、先掃き掛けて焼き詰め風にごく浅く返る。地鉄は柾気交じりの小板目鍛えで肌立ち、鎬地近くに刃文を映すような映りが鮮明に立つ。

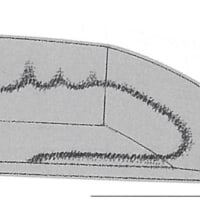

3として袋丁子、蛙小丁子、小丁子などが押し合うように焼かれた作の押形イラストを紹介する。これも刃に迫るような映りが立ち、逆がかった長い足が盛んに射す。残念ながら写真のデジタルデータがない。

武蔵大掾是一は、近江國より江戸に出て活躍した、江戸石堂の中心をなす一人。

1 刀 武蔵大掾是一

地鉄は柾気を交えた小板目鍛えで総体に良く詰み、微細な地沸が付き、焼刃に迫るように乱映りが鮮明に立つ極上の地相。刃文は互の目に丁子を交え、地に突き入るような互の目に小丁子が複合された袋丁子となり、総体にやや逆がかり、しかも出入りが高低変化に富んで華やか。小沸と匂の複合になる焼刃は明るく冴え、逆がかった小足の盛んに入る中に金線砂流しを伴う沸筋が流れ掛かる。帽子は湾れ込んで先が小丸にごくわずかに返る。

是一の丁子刃には焼頭が揃い調子のものと、出入りが複雑なものとがあり、また小丁子主調のものや蛙子丁子、袋丁子とが複合されるものなど多様で、技量の高さが窺いとれよう。

2 脇差 是一

総体に小模様の互の目丁子出来ながら、刀身下半に地に突き入るような袋丁子を焼いている作。小丁子は焼頭が揃い気味で、小足が盛んに入り、葉も交じって刃中は華やか。帽子は乱れ込んで沸付き、先掃き掛けて焼き詰め風にごく浅く返る。地鉄は柾気交じりの小板目鍛えで肌立ち、鎬地近くに刃文を映すような映りが鮮明に立つ。

3として袋丁子、蛙小丁子、小丁子などが押し合うように焼かれた作の押形イラストを紹介する。これも刃に迫るような映りが立ち、逆がかった長い足が盛んに射す。残念ながら写真のデジタルデータがない。