江戸石堂派に次いで、福岡石堂を俯瞰してみたい。

是次は、一文字の末裔と伝え、江戸の是一に入門して備前一文字伝を学んだ。その従兄弟に当たるのが守次。この両者はいずれも技量が高く、丁子出来の刃文を焼いて名高い。

是次は是一の弟子であって、近江国石堂からの移住者ではない。筑前国福岡に居住していたことから福岡石堂の呼称がある。石堂系の鍛冶ではあるが、作風にちょっとした違いが見出せるのが興味深いところだ。

所々写真のデジタルデータがないので、押形イラストを参照していただきたい。

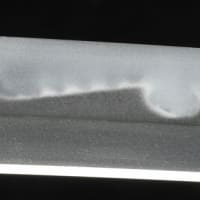

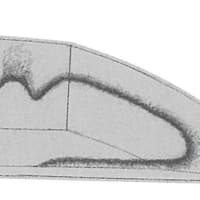

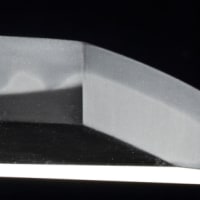

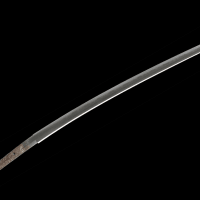

1 刀 筑州住福岡是次

多くの作例を眺めてみると、確かに小丁子に互の目丁子を交えた一文字風の刃文構成を専らとしているのだが、総体に穏やかな観がある。例えばこの刃文は、袋状の互の目丁子に小丁子が交じり、わずかに尖刃が交じり、焼も極端に深くならず、やや逆がかった足が入る。本作では写真の方が、逆足の盛んに入っている様子が判りやすい。帽子は乱れ込まずに先小丸に返る。地鉄は小板目肌に柾目が組み合わされて肌起つ風があるも、総じて綺麗に詰み、映りはさほど顕著ではないが淡く立つ。

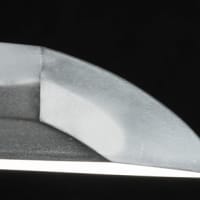

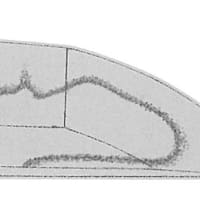

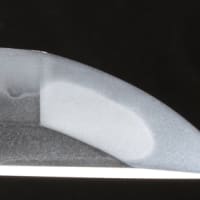

2 刀 筑前國福岡住是次

是次作中では比較的出入りが複雑で、しかも小丁子が押し合うような構成に袋丁子が配された、華やかな出来。焼頭も比較的高く、鎬筋を越える部分もある。袋状の焼頭が尖り調子となる(烏賊の頭の呼称がある)ところがあるのがこの工の特徴。丁子足は逆がかって盛んに入り、葉、飛足も働く。帽子はごく浅く湾れ込んで先が小丸に返る。地鉄は良く詰んだ柾目鍛えで、鎬地が肌起つ風はあるも、総じて綺麗で、鎬寄りに淡い映りが起つ。

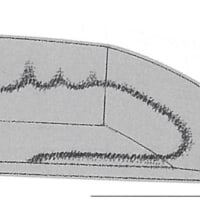

3 脇差 筑前國福岡住是次

連続する互の目丁子が、穏やかに波が寄せ来るような、抑揚のある構成とされている。やはり逆がかっており、小足が盛んに入る。地鉄は小板目肌に柾目が交じり、良く詰んで淡い映りが起つ。帽子は浅く乱れ込んで先小丸に返る。総体に逆がかっているため、焼頭が三角に尖って見えるのが特徴的。

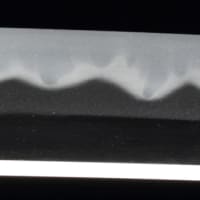

4 刀 筑前國福岡住守次

是次に良く似た刃文構成。本作も、確かに丁子を伴っているも、逆がかった互の目丁子が主体。焼はさほど高くなく、あまり派手にはならない構成。逆がかっているため、互の目丁子の頭が削がれて三角(烏賊の頭)になる。小板目鍛えの地鉄は良く詰んで潤い、鎬寄りに映りが起つ。帽子は浅く乱れ込んで先端が小丸に返る。刃中に砂流しが掛かる。

5 脇差 筑前國福岡住守次

小丁子の連続する刃文構成。焼頭が尖り調子であるのは、是次と同様に逆がかっているため。所々にやや深まった袋状の互の目丁子があるも、鎬筋を越えることはない。帽子は浅く乱れ込んで先が尖り調子に小丸に返る。地鉄は小板目鍛えの所々に柾肌が交じり、淡い映りが起つ。

6 脇差 筑前國福岡住守次

守次としては比較激しい出来。高低変化のある丁子が押し合うように焼かれ、丁子が処々寄り合って菊花のように見えるところもある。総体に逆足が長く射しているも、所によっては刃先に向かう。帽子は乱れ込んで先が丸く返る。地鉄は柾気が強く肌起ち、鎬寄りに映りが起つ。

7 刀 筑前國福岡住守次

特に激しい刃文構成。焼が深く鎬筋を大きく超えるところもあり、処々棟焼を施している。大房で逆がかった丁子の連続で、焼頭が袋状に広がり、或いは小さな尖刃を伴って地に深く突き入り、或いは烏賊の頭のように三角となり、これに伴う小丁子はというと複式に焼かれて目立たず、刃中には足が盛んに入り、これを長い金線が切り裂くように走り掛かる。帽子は特に焼が深く乱れ込んで先小丸に返る。地鉄は柾気を交えた小板目鍛えに波紋を映したような映りが起つ。守次の中でも特に華やかな作品となっている。

江戸石堂派の諸工の作風とは自ずと異なる印象を読み取ってほしい。

是次は、一文字の末裔と伝え、江戸の是一に入門して備前一文字伝を学んだ。その従兄弟に当たるのが守次。この両者はいずれも技量が高く、丁子出来の刃文を焼いて名高い。

是次は是一の弟子であって、近江国石堂からの移住者ではない。筑前国福岡に居住していたことから福岡石堂の呼称がある。石堂系の鍛冶ではあるが、作風にちょっとした違いが見出せるのが興味深いところだ。

所々写真のデジタルデータがないので、押形イラストを参照していただきたい。

1 刀 筑州住福岡是次

多くの作例を眺めてみると、確かに小丁子に互の目丁子を交えた一文字風の刃文構成を専らとしているのだが、総体に穏やかな観がある。例えばこの刃文は、袋状の互の目丁子に小丁子が交じり、わずかに尖刃が交じり、焼も極端に深くならず、やや逆がかった足が入る。本作では写真の方が、逆足の盛んに入っている様子が判りやすい。帽子は乱れ込まずに先小丸に返る。地鉄は小板目肌に柾目が組み合わされて肌起つ風があるも、総じて綺麗に詰み、映りはさほど顕著ではないが淡く立つ。

2 刀 筑前國福岡住是次

是次作中では比較的出入りが複雑で、しかも小丁子が押し合うような構成に袋丁子が配された、華やかな出来。焼頭も比較的高く、鎬筋を越える部分もある。袋状の焼頭が尖り調子となる(烏賊の頭の呼称がある)ところがあるのがこの工の特徴。丁子足は逆がかって盛んに入り、葉、飛足も働く。帽子はごく浅く湾れ込んで先が小丸に返る。地鉄は良く詰んだ柾目鍛えで、鎬地が肌起つ風はあるも、総じて綺麗で、鎬寄りに淡い映りが起つ。

3 脇差 筑前國福岡住是次

連続する互の目丁子が、穏やかに波が寄せ来るような、抑揚のある構成とされている。やはり逆がかっており、小足が盛んに入る。地鉄は小板目肌に柾目が交じり、良く詰んで淡い映りが起つ。帽子は浅く乱れ込んで先小丸に返る。総体に逆がかっているため、焼頭が三角に尖って見えるのが特徴的。

4 刀 筑前國福岡住守次

是次に良く似た刃文構成。本作も、確かに丁子を伴っているも、逆がかった互の目丁子が主体。焼はさほど高くなく、あまり派手にはならない構成。逆がかっているため、互の目丁子の頭が削がれて三角(烏賊の頭)になる。小板目鍛えの地鉄は良く詰んで潤い、鎬寄りに映りが起つ。帽子は浅く乱れ込んで先端が小丸に返る。刃中に砂流しが掛かる。

5 脇差 筑前國福岡住守次

小丁子の連続する刃文構成。焼頭が尖り調子であるのは、是次と同様に逆がかっているため。所々にやや深まった袋状の互の目丁子があるも、鎬筋を越えることはない。帽子は浅く乱れ込んで先が尖り調子に小丸に返る。地鉄は小板目鍛えの所々に柾肌が交じり、淡い映りが起つ。

6 脇差 筑前國福岡住守次

守次としては比較激しい出来。高低変化のある丁子が押し合うように焼かれ、丁子が処々寄り合って菊花のように見えるところもある。総体に逆足が長く射しているも、所によっては刃先に向かう。帽子は乱れ込んで先が丸く返る。地鉄は柾気が強く肌起ち、鎬寄りに映りが起つ。

7 刀 筑前國福岡住守次

特に激しい刃文構成。焼が深く鎬筋を大きく超えるところもあり、処々棟焼を施している。大房で逆がかった丁子の連続で、焼頭が袋状に広がり、或いは小さな尖刃を伴って地に深く突き入り、或いは烏賊の頭のように三角となり、これに伴う小丁子はというと複式に焼かれて目立たず、刃中には足が盛んに入り、これを長い金線が切り裂くように走り掛かる。帽子は特に焼が深く乱れ込んで先小丸に返る。地鉄は柾気を交えた小板目鍛えに波紋を映したような映りが起つ。守次の中でも特に華やかな作品となっている。

江戸石堂派の諸工の作風とは自ずと異なる印象を読み取ってほしい。