豊川稲荷は正式名を「妙嚴寺」と称し、山号を圓福山とする曹洞宗の寺院です。

一般的に「稲荷」と呼ばれる場合は、「狐を祀った神社」を想像されますが、鎮守・豐川吒枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)お祀りしています。

豐川吒枳尼眞天が稲穂を荷い、白い狐に跨っておられることから、「豊川稲荷」が通称として広まり、現在に至っています。

商売繁盛の神様として全国的に知られています。

570年以上も前の室町時代に創建されて以来、織田信長公、豊臣秀吉公、徳川家康公などの武将や、渡辺崋山など文人たちからの信仰を集めてきました。江戸時代には庶民の間で商売繁盛や家内安全、福徳開運の神として全国に信仰が広がっています。

1,272ha(31,151坪)、その中に点在する堂塔伽藍は大小合わせて90余棟にも及ぶそうです。

奥手、万堂の隣にある弘法堂(昭和5年春に改築)には、御自作弘法大師をお祀りしています。

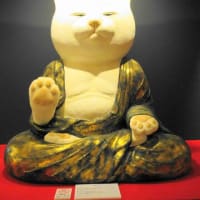

近くでは、猫が日向ぼっこしていました。

豊川稲荷の門前町には、飲食店やみやげ店など100店以上が並んでいます。

なかでも地元グルメ「豊川いなり寿司」は、お供えしてあった油揚げにご飯を詰めたことがはじまりと

いわれています。

いなり寿司に鰻がのっています。

付近の店の前に花火(とよかわ手筒花火)が置かれています。

とよかわ手筒花火は・・・

孟宗竹に荒縄を巻いた筒に火薬を詰めて作った花火です。

花火の大筒を地面に置いて点火します。

三河地方全域で広く行われており、保存会なども数多く存在しています。勇壮華麗な独自の煙火は、住民の手で守り続ける「ほの国のお家芸」として、様々な祭礼で披露され続けています。

徳川家康の編成した鉄砲隊が、火薬の取り扱いを故郷の弟子たちに伝授したため、

三河は古くから花火が盛んでした。

手筒花火は戦国時代に使われていたのろしから発展したと考えられます。

全国的にも最も古い歴史を持つ花火といえるそうです。

豊川稲荷を後にし岡崎城へ向かいます。

途中で立ち寄った「ちくわ」のお店で。

岡崎公園は、徳川家康公が生誕した岡崎城を中心とした歴史公園です。

白亜の天守閣を囲んで乙川、伊賀川沿いに咲き誇る春の桜は見事で「日本さくら名所100 選」にも選ばれています。

桜まつりの時季には、家康行列や、夜桜のライトアップもあり、ゴールデンウィークの頃には五万石ふじが甘い香りを漂わせます。

広大な敷地の中には、岡崎城、神社、料亭、歴史資料館もあり、三河武士のやかた家康館、二の丸能楽堂、巽閣、茶室葵松庵・城南亭、からくり時計、龍城神社などもあります。

天下を取った家康公の出世パワーにあやかります。

岡崎城は徳川家康が生まれた城として有名です。

1959年には天守が3層5階建てに復興され、2006年には「日本100名城」に選定されました。

城内は各階ごとにテーマを分けた歴史資料館になっており、展示物やジオラマシアターなどで岡崎城の歴史を紹介しています。

岡崎城の起源は15世紀前半、明大寺の地に西郷頼嗣(稠頼)によって築城されたのがそのはじまりです。その後、享禄4年(1531)に松平清康(家康の祖父)が現在の位置に移して以来、ここが岡崎城と称されるようになりました。

天文11年(1542)12月26日、徳川家康は、ここ岡崎城内で誕生しました。家康は、6歳で織田信秀(信長の父)、8歳で今川義元の人質となり、少年期を他国で過ごしましたが、永禄3年(1560)の桶狭間の合戦で、19歳の時、今川義元が戦死したことを契機に自立、岡崎城を拠点に天下統一という偉業への基礎を固めました。

元亀元年(1570)、家康は本拠を遠江浜松(静岡県浜松市)に移し、嫡男信康を岡崎城主としました。天正7年(1579)に信康が自刃したあとは、重臣の石川数正、ついで本多重次を城代としました。天正18年(1590)に家康が秀吉によって関東に移されると、秀吉の家臣田中吉政が城主となりますが、家康が江戸に幕府を開いてからは、譜代大名にここを守らせました。

5階の展望室からは岡崎市内が一望でき、顔出しパネルで記念撮影もできます。

岡崎城を出て公園内を散策します。

門の前に。

一般的に「稲荷」と呼ばれる場合は、「狐を祀った神社」を想像されますが、鎮守・豐川吒枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)お祀りしています。

豐川吒枳尼眞天が稲穂を荷い、白い狐に跨っておられることから、「豊川稲荷」が通称として広まり、現在に至っています。

商売繁盛の神様として全国的に知られています。

570年以上も前の室町時代に創建されて以来、織田信長公、豊臣秀吉公、徳川家康公などの武将や、渡辺崋山など文人たちからの信仰を集めてきました。江戸時代には庶民の間で商売繁盛や家内安全、福徳開運の神として全国に信仰が広がっています。

1,272ha(31,151坪)、その中に点在する堂塔伽藍は大小合わせて90余棟にも及ぶそうです。

総門

創立から214年後の明暦2年(1656年)に一度改装されました。

現在の門は明治17年(1884年)4月、当山29世黙童禅師によって上棟改築されたものです。

門扉、両袖の扉は一千有余年の樹齢を重ねた高さ4.5メートル、幅1.8メートル、厚さ15センチメートルの欅の一枚板で、欅独特の鱗のような木目(如輪目)は類い稀な木材として専門家に知られています。

屋根は銅板鱗葺きで、唐金手彫の金具は、優れた技法を示しています。

頭上に祀られている十六羅漢は、名匠で諏訪ノ和四郎その他名工の合作といわれています。

創立から214年後の明暦2年(1656年)に一度改装されました。

現在の門は明治17年(1884年)4月、当山29世黙童禅師によって上棟改築されたものです。

門扉、両袖の扉は一千有余年の樹齢を重ねた高さ4.5メートル、幅1.8メートル、厚さ15センチメートルの欅の一枚板で、欅独特の鱗のような木目(如輪目)は類い稀な木材として専門家に知られています。

屋根は銅板鱗葺きで、唐金手彫の金具は、優れた技法を示しています。

頭上に祀られている十六羅漢は、名匠で諏訪ノ和四郎その他名工の合作といわれています。

鐘楼堂

豊川稲荷大本殿の落慶(完成)を記念して、昭和12年、浜松市太々講の寄進によるものです。

総欅材造り。梵鐘は、戦時中に供出されていましたが、終戦後戦歿者の慰霊のためと、

世界平和と人類の福祉を祈願するために鋳造されました。

朝夕に打ち鳴らす妙音は、4キロ以上の遠方まで響き渡らせています。

その妙音は、「除夜の鐘」の音として、NHKを通じて全国に放送されています。

豊川稲荷大本殿の落慶(完成)を記念して、昭和12年、浜松市太々講の寄進によるものです。

総欅材造り。梵鐘は、戦時中に供出されていましたが、終戦後戦歿者の慰霊のためと、

世界平和と人類の福祉を祈願するために鋳造されました。

朝夕に打ち鳴らす妙音は、4キロ以上の遠方まで響き渡らせています。

その妙音は、「除夜の鐘」の音として、NHKを通じて全国に放送されています。

鎮守堂(ちんじゅどう)

山門

天文5年(1536年)今川義元公が寄進した最古の建物で、丸瓦葺造りの屋根の形をしています。

寛政5年(1792年)に修理、昭和29年春、名古屋かなえ講の協賛によって大修理が行われました。

左右の阿吽の仁王像は、昭和41年に篤信者によって寄進されたものです。

豊川稲荷大本殿

豐川吒枳尼眞天がお祀りされています。

29世、30世、31世の三代にわたる大本殿新築の大願は明治、大正、昭和の三世代に跨って、

昭和5年春に竣工し落慶大開帳が行われました。

総欅造り、妻入二重屋根三方向拝の形をとり間口十間七分五厘(19.35メートル)、高さ百二尺(30.6メートル)、奥行二十一間四分三厘(38.59メートル)、丸柱直径八寸(54センチメートル)のもの、

直径三尺(90センチメートル)のもの計72本が使われています。

明治時代に至り、有栖川宮家より「豐川閣」の大額が下賜され大本殿内部に掲揚されています。

当山を「豐川閣」と呼ぶのはこの因縁によるものです。

天文5年(1536年)今川義元公が寄進した最古の建物で、丸瓦葺造りの屋根の形をしています。

寛政5年(1792年)に修理、昭和29年春、名古屋かなえ講の協賛によって大修理が行われました。

左右の阿吽の仁王像は、昭和41年に篤信者によって寄進されたものです。

豊川稲荷大本殿

豐川吒枳尼眞天がお祀りされています。

29世、30世、31世の三代にわたる大本殿新築の大願は明治、大正、昭和の三世代に跨って、

昭和5年春に竣工し落慶大開帳が行われました。

総欅造り、妻入二重屋根三方向拝の形をとり間口十間七分五厘(19.35メートル)、高さ百二尺(30.6メートル)、奥行二十一間四分三厘(38.59メートル)、丸柱直径八寸(54センチメートル)のもの、

直径三尺(90センチメートル)のもの計72本が使われています。

明治時代に至り、有栖川宮家より「豐川閣」の大額が下賜され大本殿内部に掲揚されています。

当山を「豐川閣」と呼ぶのはこの因縁によるものです。

万堂

万燈堂(禅堂)とも言います。

文久3年(1863年)9月に建立された間口十三間(19.9メートル)、奥行七間(14.5メートル)。

正面には、豊臣秀吉の念持仏と伝えられる不動明王、文殊菩薩が奉祀されています。

万燈堂(禅堂)とも言います。

文久3年(1863年)9月に建立された間口十三間(19.9メートル)、奥行七間(14.5メートル)。

正面には、豊臣秀吉の念持仏と伝えられる不動明王、文殊菩薩が奉祀されています。

奥手、万堂の隣にある弘法堂(昭和5年春に改築)には、御自作弘法大師をお祀りしています。

大黒堂

土蔵造りのお堂で、その前に立っている2体の大黒天は、「おさすり大黒天」として知られています。

ご真言「オンマカキャラヤソワカ」と唱えながら、撫でさすると、

広大無辺の仏のご利益をいただくことができると言われています。

右手の大黒様はさすられて凹んでいます。

景雲門

奥の院参道の中間にあり、安政5年(1858年)の創建で、

旧奥の院拝殿を昭和5年の大本殿の御開帳に際し、現在地に移転し、景雲門と名付けられました。

彫刻は名匠諏訪ノ和四郎の作。

奥の院

文化11年(1814年)の建築で、昭和5年の大本殿の新築に伴い、

旧本殿の拝殿を奥の院拝殿として移築したものです。

拝殿の彫刻は、名匠諏訪ノ和四郎の一代の傑作と言われています。

土蔵造りのお堂で、その前に立っている2体の大黒天は、「おさすり大黒天」として知られています。

ご真言「オンマカキャラヤソワカ」と唱えながら、撫でさすると、

広大無辺の仏のご利益をいただくことができると言われています。

右手の大黒様はさすられて凹んでいます。

景雲門

奥の院参道の中間にあり、安政5年(1858年)の創建で、

旧奥の院拝殿を昭和5年の大本殿の御開帳に際し、現在地に移転し、景雲門と名付けられました。

彫刻は名匠諏訪ノ和四郎の作。

奥の院

文化11年(1814年)の建築で、昭和5年の大本殿の新築に伴い、

旧本殿の拝殿を奥の院拝殿として移築したものです。

拝殿の彫刻は、名匠諏訪ノ和四郎の一代の傑作と言われています。

霊狐塚

もとは納めの狐像を祀る場所でしたが、祈願成就の御礼として御信者の奉納された「狐」が、

大小800体ほどお祀りされています。

もとは納めの狐像を祀る場所でしたが、祈願成就の御礼として御信者の奉納された「狐」が、

大小800体ほどお祀りされています。

豊川稲荷千本幟

本殿から奥の院参道、裏門にかけてぐるりとはためく幟は全国より参拝にみえた信者が

奉納されたもので、その数の多さから通称千本幟と呼ばれています。

本殿から奥の院参道、裏門にかけてぐるりとはためく幟は全国より参拝にみえた信者が

奉納されたもので、その数の多さから通称千本幟と呼ばれています。

三重塔

近くでは、猫が日向ぼっこしていました。

豊川稲荷の門前町には、飲食店やみやげ店など100店以上が並んでいます。

なかでも地元グルメ「豊川いなり寿司」は、お供えしてあった油揚げにご飯を詰めたことがはじまりと

いわれています。

いなり寿司に鰻がのっています。

付近の店の前に花火(とよかわ手筒花火)が置かれています。

とよかわ手筒花火は・・・

孟宗竹に荒縄を巻いた筒に火薬を詰めて作った花火です。

花火の大筒を地面に置いて点火します。

三河地方全域で広く行われており、保存会なども数多く存在しています。勇壮華麗な独自の煙火は、住民の手で守り続ける「ほの国のお家芸」として、様々な祭礼で披露され続けています。

徳川家康の編成した鉄砲隊が、火薬の取り扱いを故郷の弟子たちに伝授したため、

三河は古くから花火が盛んでした。

手筒花火は戦国時代に使われていたのろしから発展したと考えられます。

全国的にも最も古い歴史を持つ花火といえるそうです。

豊川市汚水管マンホール蓋

豊川を元気良く魚が飛び跳ね、右には豊川稲荷のキツネ、

左側には市の木・クロマツとサクラが描かれたノンカラー蓋です。

市の花はサツキで、サクラは市の象徴だそうです。 山は、信仰の対象として親しまれている本宮山。

TOYOKAWAの文字も凝ったデザイン文字です。

豊川を元気良く魚が飛び跳ね、右には豊川稲荷のキツネ、

左側には市の木・クロマツとサクラが描かれたノンカラー蓋です。

市の花はサツキで、サクラは市の象徴だそうです。 山は、信仰の対象として親しまれている本宮山。

TOYOKAWAの文字も凝ったデザイン文字です。

豊川稲荷を後にし岡崎城へ向かいます。

途中で立ち寄った「ちくわ」のお店で。

顔出しパネル

岡崎公園は、徳川家康公が生誕した岡崎城を中心とした歴史公園です。

白亜の天守閣を囲んで乙川、伊賀川沿いに咲き誇る春の桜は見事で「日本さくら名所100 選」にも選ばれています。

桜まつりの時季には、家康行列や、夜桜のライトアップもあり、ゴールデンウィークの頃には五万石ふじが甘い香りを漂わせます。

広大な敷地の中には、岡崎城、神社、料亭、歴史資料館もあり、三河武士のやかた家康館、二の丸能楽堂、巽閣、茶室葵松庵・城南亭、からくり時計、龍城神社などもあります。

岡崎城

天下を取った家康公の出世パワーにあやかります。

岡崎城は徳川家康が生まれた城として有名です。

1959年には天守が3層5階建てに復興され、2006年には「日本100名城」に選定されました。

城内は各階ごとにテーマを分けた歴史資料館になっており、展示物やジオラマシアターなどで岡崎城の歴史を紹介しています。

岡崎城の起源は15世紀前半、明大寺の地に西郷頼嗣(稠頼)によって築城されたのがそのはじまりです。その後、享禄4年(1531)に松平清康(家康の祖父)が現在の位置に移して以来、ここが岡崎城と称されるようになりました。

天文11年(1542)12月26日、徳川家康は、ここ岡崎城内で誕生しました。家康は、6歳で織田信秀(信長の父)、8歳で今川義元の人質となり、少年期を他国で過ごしましたが、永禄3年(1560)の桶狭間の合戦で、19歳の時、今川義元が戦死したことを契機に自立、岡崎城を拠点に天下統一という偉業への基礎を固めました。

元亀元年(1570)、家康は本拠を遠江浜松(静岡県浜松市)に移し、嫡男信康を岡崎城主としました。天正7年(1579)に信康が自刃したあとは、重臣の石川数正、ついで本多重次を城代としました。天正18年(1590)に家康が秀吉によって関東に移されると、秀吉の家臣田中吉政が城主となりますが、家康が江戸に幕府を開いてからは、譜代大名にここを守らせました。

5階の展望室からは岡崎市内が一望でき、顔出しパネルで記念撮影もできます。

徳川家康と本多忠勝の顔出しパネル

3階展示室に設置されたオカザえもんの着せ替えパネル

衣装はマグネット式になっており、オカザえもんの写真パネルを、徳川家康や本多忠勝、

江戸時代の商人やお殿様の姿に着せ替えて遊ぶことができます。

3階展示室に設置されたオカザえもんの着せ替えパネル

衣装はマグネット式になっており、オカザえもんの写真パネルを、徳川家康や本多忠勝、

江戸時代の商人やお殿様の姿に着せ替えて遊ぶことができます。

岡崎城を出て公園内を散策します。

公園内に置かれた顔出しパネル

時計塔

三河武士のやかた家康館前の広場にあり、高さ約6m。

能を舞う家康公の人形が登場します。毎時00分・30分に能を舞い、遺訓を語ります。

龍城堀・神橋(たつきぼり・しんきょう)

龍城堀は木々の緑の中に神橋の朱色が美しく映え、

噴水の水辺は訪れた人の憩いの場所となっています。

大手門

岡崎公園の表玄関にふさわしい建物として、1993年に再建しました。(高さ11m、幅16.4m、奥行6.3m)

石垣には地元産の御影石を使用し、入母屋造りの屋根には江戸物本瓦が葺かれています。

時計塔

三河武士のやかた家康館前の広場にあり、高さ約6m。

能を舞う家康公の人形が登場します。毎時00分・30分に能を舞い、遺訓を語ります。

龍城堀・神橋(たつきぼり・しんきょう)

龍城堀は木々の緑の中に神橋の朱色が美しく映え、

噴水の水辺は訪れた人の憩いの場所となっています。

大手門

岡崎公園の表玄関にふさわしい建物として、1993年に再建しました。(高さ11m、幅16.4m、奥行6.3m)

石垣には地元産の御影石を使用し、入母屋造りの屋根には江戸物本瓦が葺かれています。

門の前に。

花時計

中央文字盤の花壇には四季を通じ、草花の植替えを1年に4回行います。

この時計は1/10馬力の直流モーターで動いています。

公衆電話

家康公生誕450年記念に造られたようです。

中央文字盤の花壇には四季を通じ、草花の植替えを1年に4回行います。

この時計は1/10馬力の直流モーターで動いています。

公衆電話

家康公生誕450年記念に造られたようです。

10月21日に訪れました。説明文は公式サイトを参考にしました。