今年からゼミナールハウスで始めた「丹波の山城探訪」講座。これは丹波の山城研究では一番現地に足を運び実証的な研究をされている高橋成計さんに講師をお願いして、丹波の山城を探訪しようという企画です。

5月には美山の「島城」と篠山の「八上城」「 大上西ノ山城」を、6月には、美山の「中村城」と「歓楽寺跡」と南丹市の「八木城」を訪れました。9月には春日町の「黒井城」を訪れる計画です。これで丹波の三大名城の探訪ができることになります。

今回は美山の「島城」「中村城」「歓楽寺跡」「光照寺」「川勝氏屋敷跡」などを訪れた報告です。

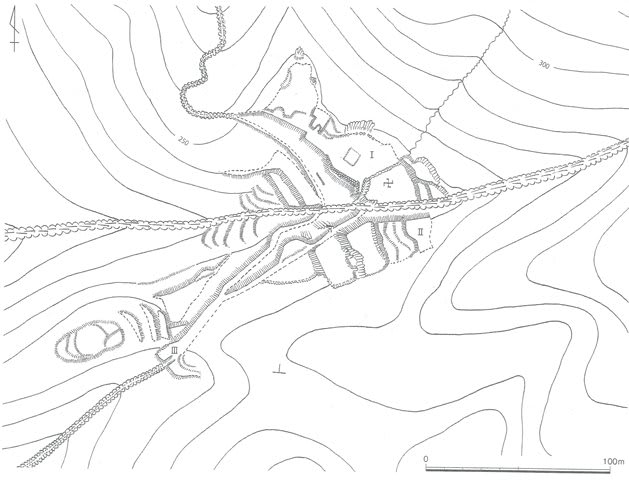

川勝氏の城配置と史跡を地図に記入してみました。

もっと調べないと川勝氏の詳しい話は書けないのですが、戦国時代に美山を支配し、後には江戸で旗本を務めた川勝氏の美山支配を考えるにこの配置図は興味ありますね。美山は川勝氏、京北は宇津氏が支配していたというのが大まかな構図ですが、宇津氏はなかなかしたたかな動きだったようで、また宇津・川勝は行動を共にした仲の様ですが、宇津は織田氏の軍門に下り、川勝氏は旗本として生きながらえたという両極の結果となります。宇津氏はしたたか過ぎて、川勝氏はどうも軍事的には弱かったので寄らば大樹の、というのがこういった結果になったのかしら、なんて勝手な想像をしていますが、これは単なる浅学の呟きと聞き流して下さい。

上の配置図を見るとやはりここ美山で街道が交差する要所をきちんと押さえる城郭配置になっていますね。ただ島城では曲輪の中に堀切を設けたり稚拙な築城技術はなんなのだろうという話も聞きました。

高橋先生は中村城が最初の城ではなかろうかと言っておられた様な。そして力を付けるにつれて島城を構築したのでは。

島城を訪れたのは私はこれが2回目ですが、専門家に説明して貰うと全く違った姿が浮かんできます。

縄張り図は:

主郭には建物の礎石が、また下には土止(どどめ)がありました。

我々が登城した日に、宮島小学校の生徒さんも見学に来られていました。ここで急遽高橋さんがミニ講座をされる事になりました。今宮城というのを矢印で示しましたが、こちらが島城から北の方、即ち若狭の方向を望んだ景色です。

6月には中村城を訪れました。植林された中にあり我々素人には竪堀もよく区別出来ないのですが、こことここに、と先生に示して貰うと、あ~なるほど、と姿が目に見えてきます。次の写真が主郭(縄張り図のⅢ)へと向かっていてすぐ右に虎口がある写真ですがこんなの山を歩いていても我々は見過ごしてしまうでしょう。

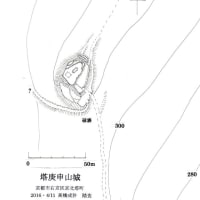

縄張図・中村城

162号線の静原の三叉路を九鬼ケ坂方面へ少し進んだところから上ったのですが、中村城のすぐ近くの谷にある歓楽寺跡も訪れました。これは広大な寺だったんだと現場では感じられるのですが、写真ではどうも表現が難しいですね。延暦年間の創建と伝えられるそうですが、4回程の火災で、現在は九鬼ケ坂を挟んだ城山の麓に移されています。いままで美山の古寺と聞けば聞法寺ばかりに頭が行っていた私にはこの広大な寺跡地は衝撃を与えてくれました。今の歓楽寺には鎌倉時代の仁王さんが残っているそうでこれは訪れないといけません。

歓楽寺跡

歓楽寺跡2

縄張図・歓楽寺跡s

この麓には川勝氏屋敷跡といわれる広大な平地があります。これも写真では表しきれませんが、墓地のある辺りに当主の屋敷がありその北の平地に屋敷が立ち並んでいた姿はなかなか立派なものであったろうとその姿が目に浮かびます。

この対岸は市場村で、若狭や舞鶴からの海産物が、また都からの品がこの門前市で取引されたそうです。その象徴が次の「戎岩」で、この岩?の上に魚等を並べて売ったと謂われます。道路脇に残っています。

この戎岩から山裾を少し西へ行くと左京都右和知を示す石標が残っています。

ということで、川勝氏はこの若狭と京を結ぶ南北交通、和知から知井方面への東西交通の交わるこの地をしっかり押さえていたということでしょう。

ここから棚野川を北上した鶴ヶ岡には「殿城」というのもありますが、これは若狭街道や川勝氏の出所を考える要素を提供してくれるのかもしれませんが、よく分かりません。川勝氏は祖先を秦氏と言っていた様ですが、こんなのは無視すべきでしょう。

なお上に載せた縄張り図は全て高橋成計さん作成のものです。

山城探訪企画、いいですね。うらやましいです。しっかりと大身の旗本として生き残った川勝氏、トータルに見ると宇津氏よりしたたかであったということでしょうね。神尾山城とかに行かれる企画があれば教えて下さいね。

神尾山というのは、かんのおさん、と読むのですね。なかなか立派な山城ですね。行ってみたくなりましたね。ここも高橋さんが調査されています。

ここに良い資料があります。今年3月に発行された「京都府中世城館跡調査報告書」です。縄張り図が全て載っていますし、城の概要も報告されています。徘徊資料として必要な時にはお申出下さい。但し、丹後編と丹波編の2冊しか発行されてなく、京都市内編と山城編は先になるそうです。

高橋さんは週末は殆ど城の実地調査に出掛けておられるそうですし、また文献も丹念にあたられていて、年代や名前も克明に覚えておられます。ほんじょそこらの大学の先生も見習ったらと言いたい気分になります。

川勝氏の事を調べておられるのですね。しかも古文書を読みながら。私は古文書を読めませんので、発表される研究成果を漁るしかありませんし、また川勝氏のことをテーマに勉強したこともありません。今回山城探訪という講座を企画してあちこち、といっても今年に入って未だ2回だけですが、八上城、大上西ノ城、八木城、島城、中村城を訪ねました。9月には黒井城を訪ねます。

川勝氏は戦いは余り強かったとはいえない様ですね。また城の作りも曲輪の中に堀切を造るなど?と思わせることがあるそうですが、この島城・中村城・今宮城という配置は定石に則った見事なものなのでしょう。また光照寺なども城郭としての働きを意識した位置に配置しているようです。

我が同級生に鶴ヶ岡出身のD君と同窓会で合ったときに、川勝氏の年表をつくっているといってました。一人で楽しんでなくて何らかの形で発表しろよ、と提案したのですが、、、自分で調べたことは何らかの形で世間様に見せて、色々と批判を仰いだり、情報を共有する方が良いと思うのですがね。

美山や北桑田の歴史に関して「市原文書」がよく登場して、そこからいろいろ書かれた記事もあるようですが、地元の郷土史家で細かく研究されている方は、鵜呑みにしたらいけんよ、と言われています。

川勝氏の川勝というキーワードで調査された人の調査も見させて頂いたこともありますが、どうもピンと来ませんでした。

川勝氏のこといろいろお教え下さい。よろしくお願いします。

yamajiroというハンドルを使われると言うことは山城にご興味をお持ちなのでしょうね。専門家に説明して頂くと我々には見えない世界が広がりますね。

丹波の三大山城は八上城、黒井城、八木城と聞いています。八上・八木両城は今年探訪しました。黒井城は福知山線の黒井駅から歩いて1km程で城山の上り口ですね。さてそこからどれ位で主郭まで行けるのでしょうね。曲輪があちこちに点在している様でどこまで探訪できるか分かりませんが、これは高橋先生に任せようと思っています。

山城を訪れると、群雄割拠とか、徐々に勢力が統合されていく過程とかが分かって面白いですね。