一つ前のエントリで、最近の資本政策面における日本企業の株主軽視を嘆いたのですが、一昨日から昨日にかけて、違う側面から見た企業と株主の関係が、ネットメディアで論争になっていたもようです。

民主党の参議院議員である藤末健三氏が、自身のブログで「最近のあまりにも株主を重視しすぎた風潮に喝を入れたい」と述べていらっしゃいます。

これに対して、「『最近のあまりにも株主を重視しすぎた風潮』ってどこの国の話ですか?」と突っ込んでおられるのが池田信夫氏。

池田氏のブログでは、主に労働分配率の観点から社員と企業との関係について藤末議員に対する反論を展開なさっているのですが、それ以外にも藤末議員のブログには突っ込み所満載で。

「金融日記」とか「経済学101」とか、様々な方が藤末議員に反論していらっしゃいます。そこで私も一つ。

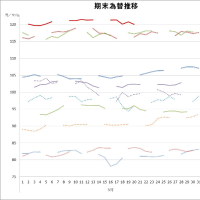

「上場企業の利益の3分の1が配当に回っているというデータもあります。」と、配当が多すぎるとおっしゃりたいようですが、引用しているグラフを見ると、どう見ても信用バブル期の利益拡大に対して配当の増加が付いていっていません。

別ソース(厚生労働省「平成21年版労働経済白書」第3章~第3-(1)-6図をご覧下さい)を見ても、当該期の配当は当期純利益とリンクして推移しているだけです。

一方、同ソース第1章の第1-(2)-9図を見ると、2000年以降の労働分配率は低下傾向にありますが、それを回復させるために株主利益を毀損させねばならないとの理屈は、成立しません。

それを実行した場合、投資家の企業に対する投資は減少するのが当然の帰結でしょう。その結果、企業は資金調達できず、事業規模を縮小せざるを得なくなります。そうなれば、社員報酬も減少するし、雇用も更に減退するでしょう。

むしろ、個別開示の推進などの形で、役員報酬の方にこそ手を入れるべきではないでしょうか。

また「被雇用者をガバナンスに反映させることにより、労働分配率を上げる効果も期待できます。」ということを、本気で信じていらっしゃるのでしょうか。

現在でも、多くの企業には“従業員持株会”なる組織があって、それなりの持株比率があるものです。現状で既に、社員もある程度は、会社の経営方針に対する発言権を持っているのです。

しかし多くの場合、彼らの中から(経営陣や管理職によって)選ばれた代表は、株主総会で前の方に陣取って、安定株主として経営陣の意見を擁護する行動を取ります。

仮に社員の代表が監査役となったとしても、同様の行動を取るだけでしょう。むしろ、現状よりも強く経営陣をサポートすると思われます。社員の代表になるような方は、いずれは経営陣に名を連ねることになるような方でしょうから。

ただでさえ、一つ前のエントリで挙げた資本政策だけでなく、大株主が会計帳簿閲覧を拒否されてしまったり、株主価値を毀損するような買収防衛策を発動させたり、企業による株主軽視の事例には事欠かない我が国です。

これ以上株主の発言権が阻害されるようであれば、それこそコーポレート・ガバナンスが大きく低下してしまうでしょう。

民主党の先生方には、こんな既得権益の取り合いに口を挟むのではなく、分配元である利益を日本全体で成長させるような戦略を構築する方に力を注いで頂きたいものです。

ランクアップにご協力下さい。貴方の1日1クリックを是非。

ランクアップにご協力下さい。貴方の1日1クリックを是非。

民主党の参議院議員である藤末健三氏が、自身のブログで「最近のあまりにも株主を重視しすぎた風潮に喝を入れたい」と述べていらっしゃいます。

これに対して、「『最近のあまりにも株主を重視しすぎた風潮』ってどこの国の話ですか?」と突っ込んでおられるのが池田信夫氏。

池田氏のブログでは、主に労働分配率の観点から社員と企業との関係について藤末議員に対する反論を展開なさっているのですが、それ以外にも藤末議員のブログには突っ込み所満載で。

「金融日記」とか「経済学101」とか、様々な方が藤末議員に反論していらっしゃいます。そこで私も一つ。

「上場企業の利益の3分の1が配当に回っているというデータもあります。」と、配当が多すぎるとおっしゃりたいようですが、引用しているグラフを見ると、どう見ても信用バブル期の利益拡大に対して配当の増加が付いていっていません。

別ソース(厚生労働省「平成21年版労働経済白書」第3章~第3-(1)-6図をご覧下さい)を見ても、当該期の配当は当期純利益とリンクして推移しているだけです。

一方、同ソース第1章の第1-(2)-9図を見ると、2000年以降の労働分配率は低下傾向にありますが、それを回復させるために株主利益を毀損させねばならないとの理屈は、成立しません。

それを実行した場合、投資家の企業に対する投資は減少するのが当然の帰結でしょう。その結果、企業は資金調達できず、事業規模を縮小せざるを得なくなります。そうなれば、社員報酬も減少するし、雇用も更に減退するでしょう。

むしろ、個別開示の推進などの形で、役員報酬の方にこそ手を入れるべきではないでしょうか。

また「被雇用者をガバナンスに反映させることにより、労働分配率を上げる効果も期待できます。」ということを、本気で信じていらっしゃるのでしょうか。

現在でも、多くの企業には“従業員持株会”なる組織があって、それなりの持株比率があるものです。現状で既に、社員もある程度は、会社の経営方針に対する発言権を持っているのです。

しかし多くの場合、彼らの中から(経営陣や管理職によって)選ばれた代表は、株主総会で前の方に陣取って、安定株主として経営陣の意見を擁護する行動を取ります。

仮に社員の代表が監査役となったとしても、同様の行動を取るだけでしょう。むしろ、現状よりも強く経営陣をサポートすると思われます。社員の代表になるような方は、いずれは経営陣に名を連ねることになるような方でしょうから。

ただでさえ、一つ前のエントリで挙げた資本政策だけでなく、大株主が会計帳簿閲覧を拒否されてしまったり、株主価値を毀損するような買収防衛策を発動させたり、企業による株主軽視の事例には事欠かない我が国です。

これ以上株主の発言権が阻害されるようであれば、それこそコーポレート・ガバナンスが大きく低下してしまうでしょう。

民主党の先生方には、こんな既得権益の取り合いに口を挟むのではなく、分配元である利益を日本全体で成長させるような戦略を構築する方に力を注いで頂きたいものです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます