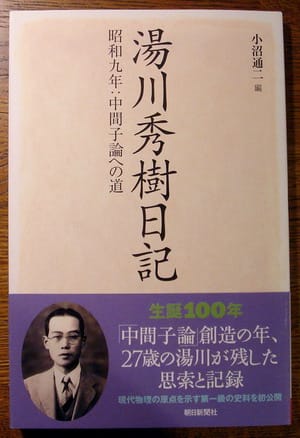

「昭和九年:中間子論への道」と副題がついている。私は自分の生まれた昭和九年が好きなものだから、車のナンバープレートをわざわざお金を出して1934としている。この本も即購入した。

昭和九年は湯川博士にも特別な年であった。11月17日に東京大学で開催された日本数学物理学会常会で中間子論を発表し、12月8日(7年後には日米開戦の日)に中間子論の論文原稿を数学物理学会に送ったとあるからだ。昭和九年が中間子論誕生の年なのである。しかし私は昭和九年に28歳であった若き学究の日常生活に興味を持った。

湯川博士は昭和七(1932)年に京都帝国大学理学部講師に就任してその直後に結婚、翌昭和八年に長男が誕生してそのあと大阪帝国大学理学部講師にも就任している。結婚後、大阪内淡路町の自宅から京阪電車で京大へ、またバスで阪大に通っていたようだ。この日記を一読すると研究の中身がほとんど触れられていないが、いかにも学者然とした悠揚迫らぬ日々の営みが伝わってくる。

大学に行くのを登校と記しているのが印象的であった。小学生みたいで大学と勿体ぶらないところがいいと思ったが、よく考えてみると私も学校へ行くと言っていた。講義など時間の定められた校務はともかく、時間に縛られない大学勤めの姿が随所に出てくるのがいい。私もかってはそのような自由を享受してきたが、最近の大学はどうなんだろう、と橋下大阪府知事の「勤務時間内に喫煙禁止」のお達し?に世知辛さを感じたものである。

《一月四日 (中略)朝九時頃初めて登校。誰もきて居ないので、雑誌を見て、十一時頃帰宅。午後、丸善から道頓堀、天牛の辺をぶらつき、帰りに三越によって玩具大倉で、驢馬と犬と象を買う(三十三銭)。》なんて見ると、私も同じようなコースをその二十数年後、学生時代に歩いたことを思い出した。天牛では「食い倒れ人形」ような顔つきで口角泡を飛ばす感じの元気な主人が居たが、丸善も天牛書店も今はない。

《二月六日 (中略)九時起床。登校。昼前、病院行き。

不二家で昼食。チョコレートシュークリームを買ふ。

鼻薬を買ってくる。澄子、それをつけると鼻のつまるのがなほる。》

ちょっとした切開手術のあとの病院通いが長引いている。その病院の後で不二家とか高島屋で昼食を楽しんでいる。奥方に鼻薬というのがいい。私も欲しくなる。

風に帽子を川に吹き飛ばされたり、バスの中で財布をすられたり、なんだか楽しくなる。一方、東京、京都、大阪でよく歌舞伎見物に出かけたり、ドストイェーフスキとバルザックの比較文学論があったりする。そうかと思うと世界のニュースにも目が開かれている。

《九月六日 (中略) 朝日飯沼機、大阪発無事北京着。

米国織工七十万総罷業。大統領、調停に立たんとす。

東京市電総罷業、昨朝より始まる。

在満機関改組問題行き悩み。

九州旱害甚大。

支那大旱害、餓死二百万に達す。》

いやはや、世の中は今も昔も大きく変わらない。また次のような記事が目を引いた。日記から抜粋である。

三月一日 満州国帝政敷かれ、康徳皇帝登極。

五月三十日 今朝七時、東郷元帥薨去。

七月四日 マリー・キュリー死去。

九月二十一日 暴風雨(室戸台風)。

私にも関わりのある出来事もあった。昭和九年四月に大阪大学理学部の建物が完成して、「四月十五日 澄子に理学部新館を見せてかへる。」とある。そして「六月二十日 今日は理学成式。三学部成立祝賀式である。」との記事もある。三学部とは医学部、理学部に工学部。大阪大学は要するに理系の大学だったのだ。

理学部の正面玄関の石段に湯川博士ら五人が座っている写真が湯川家提供として掲載されている。私も学部学生として、大学院生として毎日上り下りしたところである。入った左手の壁にはなにかあるとビラが張り出された。教養から学部に進学を認められた学生の氏名が各学科ごとに張り出されたり、また大学院入試の合格者氏名も同じように張り出された。私が受験したときには発表を見に来た物理の学生だろうか「湯川さんの息子が落ちとる」と言っているのを耳にしたような気がする。この日記に名前の出てくる理学部の先生方の多くを私も学生としてお見かけしているので、ことさら因縁を覚えた。

私の生まれた日にも湯川博士は講義をし、雑誌会をやっておられた。