あらた(2733)の株主総会に参加する。本社は千葉県にあるが株主総会は丸ビル7階ホールで開催。近いんで行くことにする。珍しい名前の会社だが、この会社の存在を知ったのは最近だ。しかし、実は社歴は結構長い。あらたは日用品雑貨卸売業を主とした企業で売上高だけで見ると6千億円、経常利益で42億円、従業員3000人もおり、肌で感じる存在感と比較すると大きい。取り扱っているのは化粧品、洗剤、家庭用品、紙・衛生用品、ペット・その他となっている。取引先の小売業としてはやはりドラッグストアが多いが、ツルハ、DCMジャパン、ライフ、オークワ、イオングループ、キリン堂、ニッショードラッグ、スギ薬局、サンドラッグなどである。ビジネスは全国展開しており、6か所の大規模物流センターを持っている。時価総額も一応140億円ある。しかし株価は100円台でなんか丸ビルで株主総会やる会社とのイメージのギャップがある。

開始前に受付に行くと隣で冷たいお茶をサービスしていた。その時は喉が渇いていたので助かった。会場は個人株主というよりも背広を着た人たちが多く、なんか取引先の人達なんじゃないかという錯覚も。開会とともに社長のあいさつと監査役報告、ビデオプレゼン、社長の中期計画の説明と粛々と進む。社長が質問はありますかと尋ねても、誰からも質問がなかった。なんか異様に静かだ。女性株主もほとんどいない。説明は結構は可もなく不可もなかったが、中期計画の社長の説明は丁寧だった。今期業績予想は横ばいだが、これは岩盤の予想で勿論それより上を狙っているとの説明がある。議案説明が終了まで40分近く費やす。議決は3分で終了。お土産を貰うが、後で見たらハンカチ2枚セット。節電の夏にはありがたい。(上の写真)

それにしてもなにんとも気の抜けた総会というべきか緊張感があまりなかった。というか、あまりにも静かなんで少し不気味だった。今の時期、最もやりたくない職業と言えば、やはり東電の会長だろう。それと比べると天国ですなあらたの総会は。

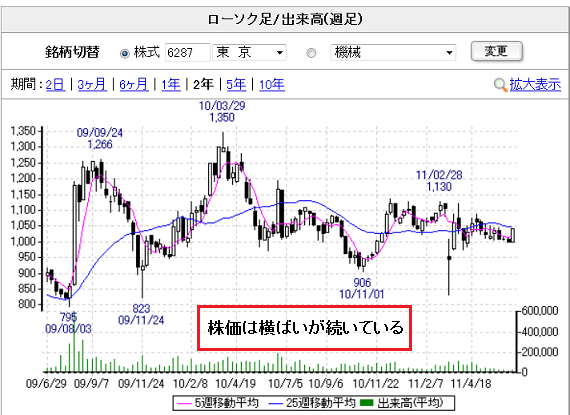

株価はご覧のとおりで今年の3月に東証2部上場を達成。これも知らなかったんだが、平成14年4月から店頭登録されており、平成16年12月にはジャスダック上場となった。結構前からいたんだけど気づかんかった。予想PER10倍、PBR0.31倍、配当利回り3.84%、時価総額は144億円となっている。RoEは直近業績で2.2%、RoAは0.52%、自己資本比率は23.8%。まあ、商社だからね。超小型株という訳でもなく、バリュエーションも安いのだが、存在感のなさはぴか一だったりする。絶対水準の株価レベルとみると過小評価されているようにも見えるが、商社・卸売セクターで考えると実際には割安とは..........言えるような言えないような。なんでだろう。

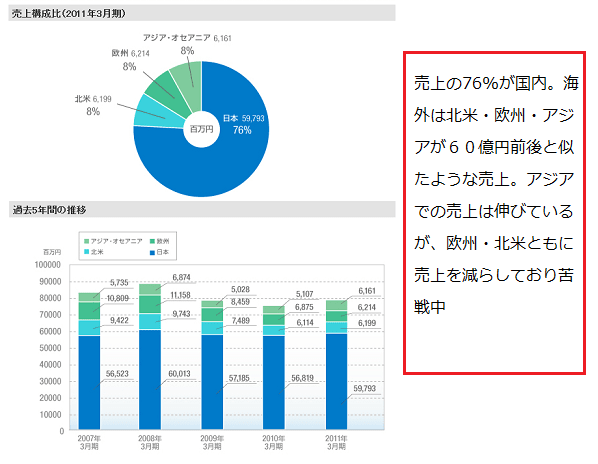

あらたの社歴を追うとその理由が納得できる。当社はダイカ、伊藤伊、サンビックの3社が株式移転により設立された会社で、その後徳倉が合流、新生あらたとなったのち平成17年には木曽清と合併した。上の図には載っていないが、細かいのも含めると合併・統合の歴史によって現在の業容になっている。こうしてみると意外にアグレッシブに動いている。もとになった3社の内、伊藤伊というのは名前だけ知っていた。後は聞いたこともない。やはり卸売業というのは裏方なんで、知っている人は少ないよね。それにしても売上高6千億円もあるんだからもう少し存在感があってもいいんじゃないかという疑問があるが、その一つの理由は業績にあるのかもしれない。下の図に営業利益・経常利益の過去4年間の推移を見てみる。これで見ると営業利益が恒常的に赤字になっている。実はグラフでは2007年3月期までだが、2005年3月期から赤字だ。前々期から黒字になっているとは言え、水準ははっきり言ってトントンに近い。一方で経常利益水準はどうかと言えば、さかのぼれる限り(2003年3月期)から赤字になったことはない。

この仕入割引というのは掛けで買った商品代金の債務を期日前に支払うことで仕入代金を割引くことを指す。何やらリベートに似ているが、リベートは仕入割戻といい、販売奨励金などが該当する。会計の専門家ではないので厳密な定義はご勘弁いただきたいが、仕入割引は期日決済前の債務支払いに対して金利分を割引く行為を指す。企業が商品を買うと大抵の場合は約束手形を振り出す。約束手形は支払期日が決められていることからその間の金利分を含めて約束手形の金額は決められている。決済日前に支払えば、当然その分を割引いてもらうということだ。一方のリベートは一定量以上の商品購入等に対して報奨金を支払うという意味合いがあり、似ていて非なるものと考えられている。仕入割引とリベートの違いは損益計算書に現れる。仕入割戻(リベート)の場合にはリベートを雑収入や営業外収益に計上せず、仕入高を控除することから営業外にならない。一方、仕入割引は営業外収益に計上することになる。リベートが発生しているであろうビックカメラやヤマダ電機などの有価証券報告書を見てみたが、注記も見つからなかった。すでに仕入高を調整しているのかもしれない。但し、ヤマダ電機の有報では仕入割引は営業外に計上されていた。まあ、なんかよく分かりませんな。間違ってないと思うけど、間違ってたらごめん。

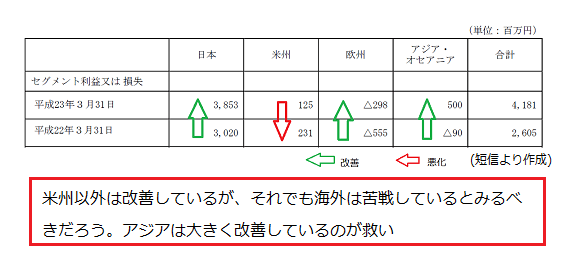

とにかく、卸売業者である当社は商社としての金融機能もあるわけで、扱い高が大きい分、仕入割引は恒常的に大きな額がでると考えるのが妥当だ。したがって、営業赤字がずっと続いているのは確かに見栄えが悪いものの、ビジネスのトータルのパフォーマンスという観点からすれば経常利益で判断するのが正しいだろう。とは言いながら、じゃあ営業利益は赤字でもいいんだということにはならない。過去にさかのぼれば経常利益が最高益を記録した2004年3月期には営業利益は12億94百万円(経常利益は80億円)だった。しかも当時の売上は4205億円と現在よりも2000億円近くも売上が小さかった。当時の仕入割引は34億円と6億円も少なかった。売上高とある程度連動するのでそうなるのだが、やはりトータルのパフォーマンスという点で考えても現在の利益水準は改善の途上であると考えるべきだろう。

当然、会社側もそれは理解しているようで、中期計画では経常利益をまず元に戻すことを念頭においていると思われる。その計画の概要だが、(1)間接業務の拠点集約、業務の見直し、人員の削減 (2)物流拠点の統廃合、グループ共同配送などの施策を実施するとしている。間接部門の合理化で4.8億円のプラス、物流拠点の見直しで変動費率0.1ポイントの改善(コスト面では6億円程度カット) それらに加えて売上高を新規に481億円増収をめざすことで3年後の営業利益を37億円のプラス、経常利益を80億円にするとしている。コスト面の施策だけを考えれば実現可能性が高いようにも聞こえる。しかし、問題は売り上げの増収だが、これは正直どうなるか予想がつかない。売上が伸びなくても増益になりそうなんだが、果たしてどうなるであろうか。

開始前に受付に行くと隣で冷たいお茶をサービスしていた。その時は喉が渇いていたので助かった。会場は個人株主というよりも背広を着た人たちが多く、なんか取引先の人達なんじゃないかという錯覚も。開会とともに社長のあいさつと監査役報告、ビデオプレゼン、社長の中期計画の説明と粛々と進む。社長が質問はありますかと尋ねても、誰からも質問がなかった。なんか異様に静かだ。女性株主もほとんどいない。説明は結構は可もなく不可もなかったが、中期計画の社長の説明は丁寧だった。今期業績予想は横ばいだが、これは岩盤の予想で勿論それより上を狙っているとの説明がある。議案説明が終了まで40分近く費やす。議決は3分で終了。お土産を貰うが、後で見たらハンカチ2枚セット。節電の夏にはありがたい。(上の写真)

それにしてもなにんとも気の抜けた総会というべきか緊張感があまりなかった。というか、あまりにも静かなんで少し不気味だった。今の時期、最もやりたくない職業と言えば、やはり東電の会長だろう。それと比べると天国ですなあらたの総会は。

株価はご覧のとおりで今年の3月に東証2部上場を達成。これも知らなかったんだが、平成14年4月から店頭登録されており、平成16年12月にはジャスダック上場となった。結構前からいたんだけど気づかんかった。予想PER10倍、PBR0.31倍、配当利回り3.84%、時価総額は144億円となっている。RoEは直近業績で2.2%、RoAは0.52%、自己資本比率は23.8%。まあ、商社だからね。超小型株という訳でもなく、バリュエーションも安いのだが、存在感のなさはぴか一だったりする。絶対水準の株価レベルとみると過小評価されているようにも見えるが、商社・卸売セクターで考えると実際には割安とは..........言えるような言えないような。なんでだろう。

あらたの社歴を追うとその理由が納得できる。当社はダイカ、伊藤伊、サンビックの3社が株式移転により設立された会社で、その後徳倉が合流、新生あらたとなったのち平成17年には木曽清と合併した。上の図には載っていないが、細かいのも含めると合併・統合の歴史によって現在の業容になっている。こうしてみると意外にアグレッシブに動いている。もとになった3社の内、伊藤伊というのは名前だけ知っていた。後は聞いたこともない。やはり卸売業というのは裏方なんで、知っている人は少ないよね。それにしても売上高6千億円もあるんだからもう少し存在感があってもいいんじゃないかという疑問があるが、その一つの理由は業績にあるのかもしれない。下の図に営業利益・経常利益の過去4年間の推移を見てみる。これで見ると営業利益が恒常的に赤字になっている。実はグラフでは2007年3月期までだが、2005年3月期から赤字だ。前々期から黒字になっているとは言え、水準ははっきり言ってトントンに近い。一方で経常利益水準はどうかと言えば、さかのぼれる限り(2003年3月期)から赤字になったことはない。

この仕入割引というのは掛けで買った商品代金の債務を期日前に支払うことで仕入代金を割引くことを指す。何やらリベートに似ているが、リベートは仕入割戻といい、販売奨励金などが該当する。会計の専門家ではないので厳密な定義はご勘弁いただきたいが、仕入割引は期日決済前の債務支払いに対して金利分を割引く行為を指す。企業が商品を買うと大抵の場合は約束手形を振り出す。約束手形は支払期日が決められていることからその間の金利分を含めて約束手形の金額は決められている。決済日前に支払えば、当然その分を割引いてもらうということだ。一方のリベートは一定量以上の商品購入等に対して報奨金を支払うという意味合いがあり、似ていて非なるものと考えられている。仕入割引とリベートの違いは損益計算書に現れる。仕入割戻(リベート)の場合にはリベートを雑収入や営業外収益に計上せず、仕入高を控除することから営業外にならない。一方、仕入割引は営業外収益に計上することになる。リベートが発生しているであろうビックカメラやヤマダ電機などの有価証券報告書を見てみたが、注記も見つからなかった。すでに仕入高を調整しているのかもしれない。但し、ヤマダ電機の有報では仕入割引は営業外に計上されていた。まあ、なんかよく分かりませんな。間違ってないと思うけど、間違ってたらごめん。

とにかく、卸売業者である当社は商社としての金融機能もあるわけで、扱い高が大きい分、仕入割引は恒常的に大きな額がでると考えるのが妥当だ。したがって、営業赤字がずっと続いているのは確かに見栄えが悪いものの、ビジネスのトータルのパフォーマンスという観点からすれば経常利益で判断するのが正しいだろう。とは言いながら、じゃあ営業利益は赤字でもいいんだということにはならない。過去にさかのぼれば経常利益が最高益を記録した2004年3月期には営業利益は12億94百万円(経常利益は80億円)だった。しかも当時の売上は4205億円と現在よりも2000億円近くも売上が小さかった。当時の仕入割引は34億円と6億円も少なかった。売上高とある程度連動するのでそうなるのだが、やはりトータルのパフォーマンスという点で考えても現在の利益水準は改善の途上であると考えるべきだろう。

当然、会社側もそれは理解しているようで、中期計画では経常利益をまず元に戻すことを念頭においていると思われる。その計画の概要だが、(1)間接業務の拠点集約、業務の見直し、人員の削減 (2)物流拠点の統廃合、グループ共同配送などの施策を実施するとしている。間接部門の合理化で4.8億円のプラス、物流拠点の見直しで変動費率0.1ポイントの改善(コスト面では6億円程度カット) それらに加えて売上高を新規に481億円増収をめざすことで3年後の営業利益を37億円のプラス、経常利益を80億円にするとしている。コスト面の施策だけを考えれば実現可能性が高いようにも聞こえる。しかし、問題は売り上げの増収だが、これは正直どうなるか予想がつかない。売上が伸びなくても増益になりそうなんだが、果たしてどうなるであろうか。