現在書斎にあるPCはメイン、サブにバックアップ用の3台となっているが、先月にメインのPCをリプレースした。インテルの新世代CPUであるSandy Bridge(Core i7 2630)で、動画のハードウェアエンコード支援機能がついている。動画のエンコードはサブ機で行っているのだが、実際にエンコード支援機能がどの程度早いかテストしてみた。

メイン機ではブログ更新、メール、インターネットなどの軽いものが主体で動画や3DCGなどの重い仕事はやらせていない。メール、トレーディングなどあまりPCがクラッシュしてもらっては困るものでは重いソフトはほとんど入れないようにしている。1台でホビーもトレーディングもメールもといろいろなソフトを走らせているとクラッシュするとかなり困る。これは過去の経験則から得たものだ。PCは高校自体から数えれば20台以上乗り換えてきた。そこで学んだのはPCは必ずクラッシュしたり、壊れる。壊れなくても不具合は必ず起こるということだ。だからPCも重いソフトを走らせるもの、大事な情報を扱うもの、予備のデータ復旧用とまあ3台あれば十分かな。実際にはノートを含めると4台になるけど。但し、すべてのPCを同時に使うというのはまれ。計画停電のせいというわけではなく、3台同時に走らせると暑い。特に夏場は暑いし、エコじゃないし。従って場中は2台稼働してたりするが、場が終わると大抵1台の稼働。だからメイン機は頑丈であること。余計なソフトを入れて不具合を起こさせないことなど結構気を使っている。今回のメインのPCも新世代CPUではあるが、グラフィックカードは搭載していないタイプでグラフィックはCPUに内蔵されているグラフィックエンジンが使われている。これのメリットはグラフィックカードがないので電力消費が低くなる。グラフィックカード用のドライバは不必要でインテルのドライバが使える。ドライバが少なければそれだけ余計なトラブルに巻き込まれる可能性が低くなる。さらにグラフィックカードがないと騒音が小さくなる。従って長時間の稼働でも低消費電力、低トラブル、低騒音が期待できる。

それで肝心のテストのほうであるが、衛星放送のHD画像を適当に5分録画してエンコードさせてみた。ソース画像はBSなので1920x1080で、16Mbps。リサイズしてエンコード速度を見るのが一般的だが、ここは単純に4MbpsのHD画像に変換するという単純な方法でテストしてみる。これならグラフィックカードをほとんど利用しないので単純にCPUのパフォーマンスが測れると思う。まずは従来のCPUエンコードだが、サブ機が対象となるがcpuはCore i7 960 @3.2GHz。グラフィックカードはHD5870のハイエンドだが、フィルターとか一切使用しないので単純なCPUパワーの比較ができると思う。利用するエンコードソフトはTMPEGEnc Video Mastering Works 5(VMW5)だ。

ハードウェアエンコードでは1パスなのでそれに対応するためにCPUエンコードではCBRの1パスで行った。これがいいのかどうか、実はよくわからないのだが、VBRの1パスというのが何故か選択できなかった。どうしてだろう。まあ、それでも単純にBSのHD画像を4Mbpsで圧縮するという単純なエンコードなので問題はあまりないだろう。VMW5はエンコードエンジンがx264を利用しており、画質は結構きれいだと思う。今回はハードウェアエンコードによる画質も比較してみようと思う。

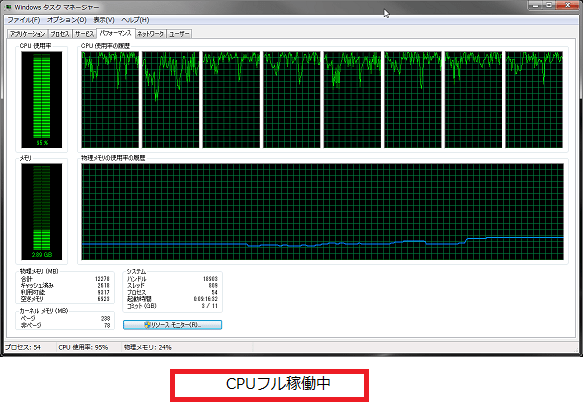

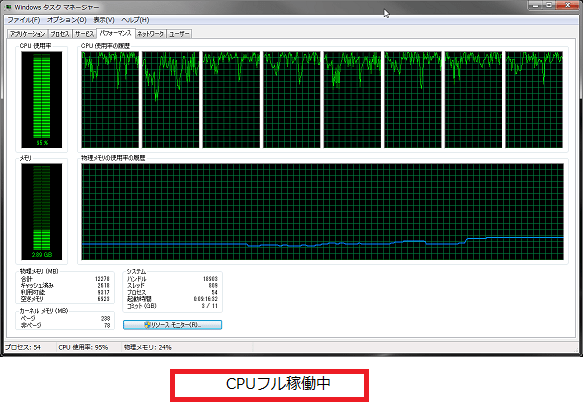

当然のことながらCPUエンコード中はCPUの負荷率は高い。平均しても95%になる。従ってエンコードしながら他のジョブを行うというのはあまり現実的ではないだろう。しかもエンコード中の騒音は結構大きくなる。サブ機のハードウェア自体の問題かもしれないが、ちょっとうるさい。というかかなりうるさい。因みにサブ機はデルのモデルです。

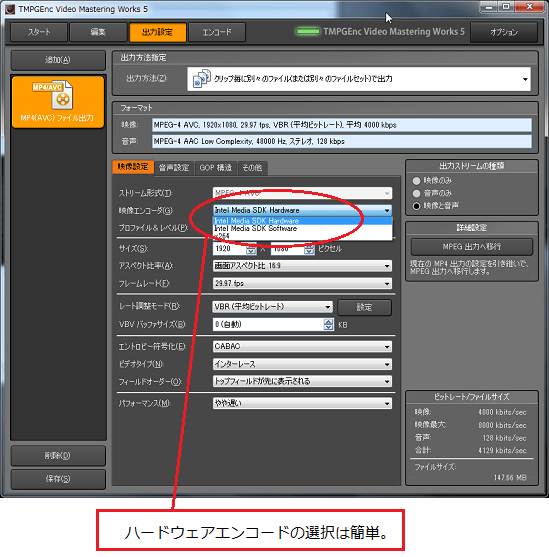

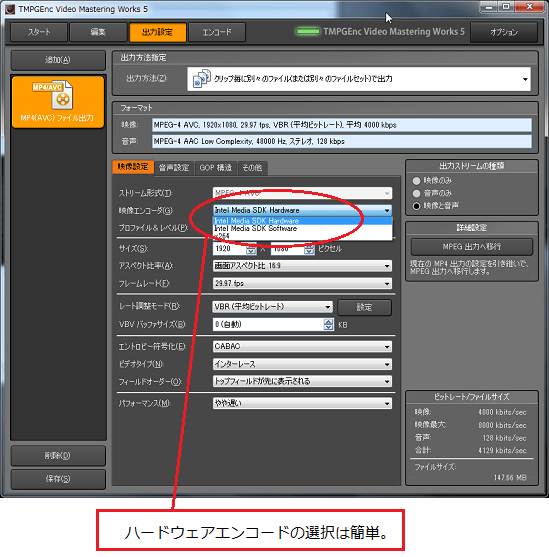

一方のメイン機は富士通製でCPUはCore i7-2600 @3.4GHz。グラフィックカードはなく、Intel HD2000がグラフィックを担当する。VMW5でのハードウェアエンコードはとても簡単でエンコーダー選択タブをクリックすると選べるようになっている。なお、パフォーマンスはCPU、ハードウェアエンコードともに「やや速い」にしてある。HD2000では4MbpsのVBRで、ピーク8Mbps。1パス。可能な限り条件をそろえたつもりだが、これであってるよね。

エンコード中のCPU使用率は平均すると4割弱。結構さくさくエンコードするんで少し驚いた。しかもこのCPU使用率ならば、他のジョブを並行させて実行することも可能だ。しかも、騒音がかなり少ない。

実際の結果が上の写真の通りだCPUエンコードが5分54秒、それに対してハードウェアエンコードは2分49秒。インテルの宣伝通りではないとしてもやはり速い。リサイズもフィルターもかけていないので単純な比較でみれば倍の速度であることがわかる。今回はVMW5のパフォーマンス設定を「やや速い」にしているが「標準」でも同様な結果がでるだろう。それで、問題となるのはやはり画質がどうなったのかという点だ。それは次の写真。

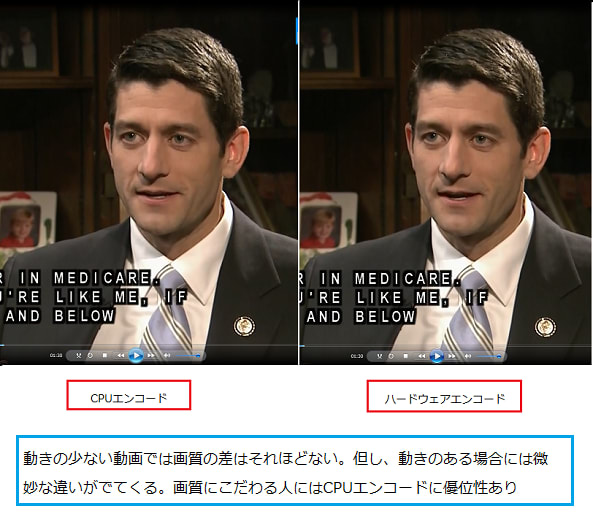

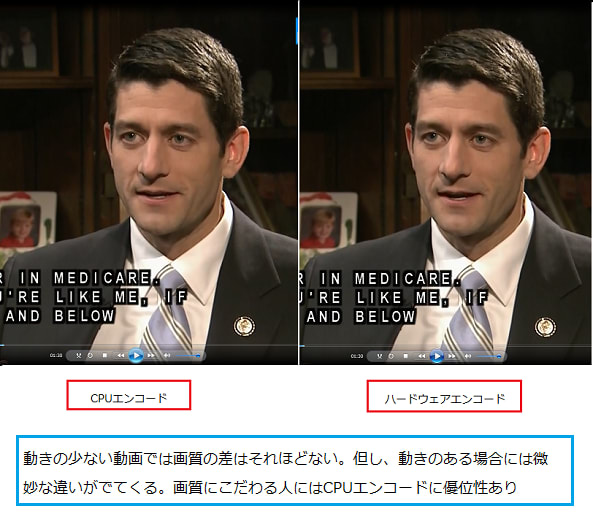

この写真を見て優劣が判断できる人は相当画質にうるさい人だ。というか、そこまで気にしなくても...とも言える。画質に関して言えば、かなり細かく見ないと分からない。当然、画質がきれいなのはCPUエンコードの方だが、ハードウェアエンコードも結構いい線いっている。但し...それは動きの少ない映像の場合。動きの速い映像だとやはり違いが判る。というか、気になる人は増えると思う。アニメなど動きの激しくない映像には向いているかもしれないが、最近のアニメは結構こっているし、アニメおたくは結構うるさいのでやはりハードウェアエンコードはそれほどはやらないんじゃないかという気がする。映像をコレクションする人に恐らく受け入れられないだろう。ニュースとかどうでもいいのならいいかもしれないが、第一、どうでもいいような映像は映像コレクションなんかしない。というわけでIntel SDK(ハードウェアエンコードのこと)は話題としては面白いが、はやらないんじゃないかというのが結論。エンコードする人はやはりCPUパワーを求めるだろう。現在のSandy BridgeがIvy Bridge(インテルの次世代CPUで来年初頭に登場)にに代わって、グラフィック機能が強化されてもやはりハードウェアエンコードはそれほどはやらないと思う。

メイン機ではブログ更新、メール、インターネットなどの軽いものが主体で動画や3DCGなどの重い仕事はやらせていない。メール、トレーディングなどあまりPCがクラッシュしてもらっては困るものでは重いソフトはほとんど入れないようにしている。1台でホビーもトレーディングもメールもといろいろなソフトを走らせているとクラッシュするとかなり困る。これは過去の経験則から得たものだ。PCは高校自体から数えれば20台以上乗り換えてきた。そこで学んだのはPCは必ずクラッシュしたり、壊れる。壊れなくても不具合は必ず起こるということだ。だからPCも重いソフトを走らせるもの、大事な情報を扱うもの、予備のデータ復旧用とまあ3台あれば十分かな。実際にはノートを含めると4台になるけど。但し、すべてのPCを同時に使うというのはまれ。計画停電のせいというわけではなく、3台同時に走らせると暑い。特に夏場は暑いし、エコじゃないし。従って場中は2台稼働してたりするが、場が終わると大抵1台の稼働。だからメイン機は頑丈であること。余計なソフトを入れて不具合を起こさせないことなど結構気を使っている。今回のメインのPCも新世代CPUではあるが、グラフィックカードは搭載していないタイプでグラフィックはCPUに内蔵されているグラフィックエンジンが使われている。これのメリットはグラフィックカードがないので電力消費が低くなる。グラフィックカード用のドライバは不必要でインテルのドライバが使える。ドライバが少なければそれだけ余計なトラブルに巻き込まれる可能性が低くなる。さらにグラフィックカードがないと騒音が小さくなる。従って長時間の稼働でも低消費電力、低トラブル、低騒音が期待できる。

それで肝心のテストのほうであるが、衛星放送のHD画像を適当に5分録画してエンコードさせてみた。ソース画像はBSなので1920x1080で、16Mbps。リサイズしてエンコード速度を見るのが一般的だが、ここは単純に4MbpsのHD画像に変換するという単純な方法でテストしてみる。これならグラフィックカードをほとんど利用しないので単純にCPUのパフォーマンスが測れると思う。まずは従来のCPUエンコードだが、サブ機が対象となるがcpuはCore i7 960 @3.2GHz。グラフィックカードはHD5870のハイエンドだが、フィルターとか一切使用しないので単純なCPUパワーの比較ができると思う。利用するエンコードソフトはTMPEGEnc Video Mastering Works 5(VMW5)だ。

ハードウェアエンコードでは1パスなのでそれに対応するためにCPUエンコードではCBRの1パスで行った。これがいいのかどうか、実はよくわからないのだが、VBRの1パスというのが何故か選択できなかった。どうしてだろう。まあ、それでも単純にBSのHD画像を4Mbpsで圧縮するという単純なエンコードなので問題はあまりないだろう。VMW5はエンコードエンジンがx264を利用しており、画質は結構きれいだと思う。今回はハードウェアエンコードによる画質も比較してみようと思う。

当然のことながらCPUエンコード中はCPUの負荷率は高い。平均しても95%になる。従ってエンコードしながら他のジョブを行うというのはあまり現実的ではないだろう。しかもエンコード中の騒音は結構大きくなる。サブ機のハードウェア自体の問題かもしれないが、ちょっとうるさい。というかかなりうるさい。因みにサブ機はデルのモデルです。

一方のメイン機は富士通製でCPUはCore i7-2600 @3.4GHz。グラフィックカードはなく、Intel HD2000がグラフィックを担当する。VMW5でのハードウェアエンコードはとても簡単でエンコーダー選択タブをクリックすると選べるようになっている。なお、パフォーマンスはCPU、ハードウェアエンコードともに「やや速い」にしてある。HD2000では4MbpsのVBRで、ピーク8Mbps。1パス。可能な限り条件をそろえたつもりだが、これであってるよね。

エンコード中のCPU使用率は平均すると4割弱。結構さくさくエンコードするんで少し驚いた。しかもこのCPU使用率ならば、他のジョブを並行させて実行することも可能だ。しかも、騒音がかなり少ない。

実際の結果が上の写真の通りだCPUエンコードが5分54秒、それに対してハードウェアエンコードは2分49秒。インテルの宣伝通りではないとしてもやはり速い。リサイズもフィルターもかけていないので単純な比較でみれば倍の速度であることがわかる。今回はVMW5のパフォーマンス設定を「やや速い」にしているが「標準」でも同様な結果がでるだろう。それで、問題となるのはやはり画質がどうなったのかという点だ。それは次の写真。

この写真を見て優劣が判断できる人は相当画質にうるさい人だ。というか、そこまで気にしなくても...とも言える。画質に関して言えば、かなり細かく見ないと分からない。当然、画質がきれいなのはCPUエンコードの方だが、ハードウェアエンコードも結構いい線いっている。但し...それは動きの少ない映像の場合。動きの速い映像だとやはり違いが判る。というか、気になる人は増えると思う。アニメなど動きの激しくない映像には向いているかもしれないが、最近のアニメは結構こっているし、アニメおたくは結構うるさいのでやはりハードウェアエンコードはそれほどはやらないんじゃないかという気がする。映像をコレクションする人に恐らく受け入れられないだろう。ニュースとかどうでもいいのならいいかもしれないが、第一、どうでもいいような映像は映像コレクションなんかしない。というわけでIntel SDK(ハードウェアエンコードのこと)は話題としては面白いが、はやらないんじゃないかというのが結論。エンコードする人はやはりCPUパワーを求めるだろう。現在のSandy BridgeがIvy Bridge(インテルの次世代CPUで来年初頭に登場)にに代わって、グラフィック機能が強化されてもやはりハードウェアエンコードはそれほどはやらないと思う。