| 貧困化するホワイトカラー (ちくま新書)森岡 孝二筑摩書房このアイテムの詳細を見る |

先日ちょっと書いた「規制強化ですべて解決」派の一冊。

まあ別にお勧めではないのだが、労働時間に関する話のたたき台になるので紹介。

タイトルにあるように、全編ホワイトカラーの受難振りが延々と続く。

低賃金、重労働、中でも労働時間に関するものが多く、過労死や名ばかり管理職問題も

続き、そしてそういった問題に取り組む様々な支援活動も紹介される。

で、派遣法は再規制し、労基法違反はきっちり取り締まっていこうねで終わる。

ぱらーっと流し読みした後で著者が経済学部の教授と知ってびっくり。

なんというか、すごく新聞的というか法学部的である。

要するに、なぜ上記のような問題が起きるのか、そしてどうやって解決していくのかという

視点が完全に欠落しているのだ。

「法律さえ制定すれば、問題はすべて解決!」と言っているわけだこの経済学者は。

一応フォローすると、著者の言うように日本のホワイトカラーの労働時間が先進国で

一番長いのも、特にフルタイム勤務者のそれが過去15年間下がるどころかむしろ増えて

いるのもそのとおりだ。

だが、その理由は、クリントンやサッチャーの陰謀などではなく、単に終身雇用では

雇用調整ができないから、企業が基本的に残業で対応しようとする点にある。

多少の需要が増えても採用増より残業でカバーすることを選び、不況になれば新卒採用を

打ち切ってさらに正社員の残業を増やす。景気の良し悪しに関わらずサラリーマンは

残業漬けになるわけだ。

今後、新興国との競争が強まる中、コストカット圧力は増すだろうから

男性正社員の残業はさらに伸びるに違いない。

しかも80年代以前みたいに、そのうち管理職になって一線を抜けるなんてことはないから

定年までそんな調子で行くわけだ。

そのうち新入社員研修で“葉隠”とか読ませる企業が出てきそうだ。

といって、現在の雇用システムのままでは、それしか手が無いんだからしょうがない。

日本においても、解雇規制を緩和すれば企業が新規採用を増やすという調査結果がある。※

イデオロギー抜きで、真剣にワークライフバランスと雇用状況の改善を図るなら、

流動化に舵を切るべきなのは明らかだろう。

最近、職場の派遣さんが切られて仕事が増えたと嘆く人がいるが、それも理由は同じ。

フルタイム勤務で過労気味の人間が溢れる一方で、仕事にあぶれた失業者が列を成す。

で、どっちも少子化につながると。

これこそ、日本の労働市場の持つ非効率性の真髄だろう。

正規と非正規、どちらも苦しませている壁が、昭和的価値観であるのは言うまでもない。

※99年、慶応大学産業研究所調査。

整理解雇が容易になれば従業員を増やすと解答した企業が減らすと回答した企業の三倍近い。

彼の国では流動化によるメリットを最も受けるはずの若年層が流動化反対の急先鋒になり、猛烈なデモによって雇用流動化法案を撤回させたことは記憶に新しいとこです。

日本もフランスと同様の道を歩むのか、オランダやデンマークのような道を選ぶのか、これからの5~10年(なげ~な~、そんなに待てね~よ)がターニングポイントになってきそうな気がします。

若年層への啓発活動が重要でしょうね。

頑張れば、なんとか親の生活水準を維持できるんじゃないかと幻想を抱いている若年層もまだ多そうですし。

ホリエモンが逮捕されて、起業という選択肢に若年層が夢を持てなくなったのは痛かった。

雇われる以外の道に希望を見出せなくなったから。

これは戦後生じたことで戦前は今と同じようであったとは父親の意見である。

戦後経済が爆発的に拡大したから、雇用確保のために工場労働者も終身雇用にしたに過ぎない。

元は経済拡大が起きたから、其れができたに過ぎない。因果関係が逆である。何故経済が拡大したか?

簡単で亜米利加が市場を開放したからである。

後はそのおこぼれに過ぎない。中共も朝鮮も東南アジアもである。

私は正社員の首切りは賛成だが、其れができるようになっても、事態はあまり変わらないと思う。

今回の事態は国内の問題ではなく、経済が世界的になったことと、国内の売り上げが今後減少する事が元ではないか。

生産工場を海外へ持っていくと、のこるのはその製品の消費と輸出入の業務と、生産設備を維持するための要員だけになる。

正社員の首切りよりも自由に給料を上げ下げできようにすることではないか。

とにかく人がこれから余る。

外国人との衝突が起きる。すでに朝鮮人と長くしているが、其れとは別の形態のものが起きる。

学者は能書きをたれればいいが、俺たちは目の前のことを個人的に処理しなければならない。

ゴマすりか?

いよいよ、大東亜戦争末期の帝国陸海軍のようになってきましたね。(笑)

組織の共同体化が極限まで進み、企業と運命を共にして玉砕する。

「正社員とは死ぬこととみつけたり」とか「富●通は永久に不滅です!」とか「N●Cバンザーイ!」と叫んで壮烈な戦死(過労死、過労自殺、うつ病etc)を遂げる者が続出しちゃう国。

降伏(雇用の流動化、ワークライフバランス)を唱える者は「この非国民が!社会人失格!」と罵られる社会。

いやだな~、そんな国。

そうなったら、どっかに亡命したいな。

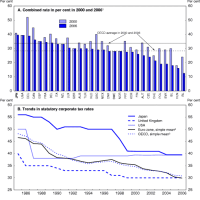

企業としては、社会保険料対策に消費税増加を望んでいましたが、これも今の不況下では経済の鈍化を招く可能性があります。OECDは、正社員の保護レベルを下げて、その分を非正規にまわすほうが良いだろうと指摘しています。

そして、現在の日本政府はと言えば、もっと規制すればいいと言っているわけですよね。。こんだけロジカルではない政策を掲げていると、論文が書きやすくてありがたいです。

笑うに笑えない冗談ですよ(笑)

日本人の頭の悪さはまさに自分で自分の首を真綿で絞めつづける荒行です。

大きい害というか副作用を持つという典型例のひとつですね。

(企業としては、法律内で一番経済的に合理性のあるやり方をしている

だけなので、法律にしたがっているだけの企業を批判するのは筋違いと

思います。)

ま、かといって流動化すればバラ色かどうかはわからないので、私としては、

他都道府県と通勤圏が分離している沖縄県と北海道を「雇用特区」として雇用を

流動化して、どうなるのかを試してみればよいと思っているのですけどね。

(ま、自分たちの特権が蒸発していまう県庁職員が猛反対するのは目に見えて

いますが。。)

あと、政権交代にあたっては、安保、外交などでもこのような「特定のこりかたまった

価値観」を排除できるかどうかは重要なキーだと思います。

そして正社員は覚悟完了して、不退転の大忠義を見せて、大往生するわけですね。

見たか!知ったか!

不退転の英霊(過労死正社員)400!

現状では普通の人はそれしか選択の余地はない。従がってそれは正しい。

今回の事態はそこまで行く。改革ではない。崩壊である。

笑って済ませる問題ではないが、之はすべての人々の及ぶ。

GMの倒産はトヨタの倒産へとつながる。それが世の中である。

小子化は簡単ではない。経済的な要因を指摘する人が多いが、それは多分誤りだろう。それは大東亜戦争後、産児制限を行ったが、それはアメリカの占領政策の一環であり、日本人の人口を減らすという目的があった。それは50年とか100年かけてするという作戦であった。

それにはアメリカは我国が戦争という手段をとった元に人口増加があったと見たからである。それに江戸時代の間引きという習慣がマッチしたからである。

簡単に考えてはならない。

不況で労働時間が延びて景気が回復すればいいんですが、回復しなければ過労死がまたクローズアップされるでしょうね。今のところ、いい材料が少ないですねぇ。DIがちょっとあがってるくらいですかね。

低賃金国の労働者も日本のホワイトカラーと同じような仕事をするようになった。

彼らも同じ人間なので、日本のホワイトカラーと同じだけの仕事をする。唯一、できないのは日本語だけだが、その分、日本人以上に英語ができる。

日本人のホワイトカラーが、現状の給与水準を維持しようと思えば、①低賃金国労働者を凌駕するほどの付加価値を生み出す、②長時間労働労働して、少ない付加価値をたくさん生み出すしかないのだ。

もらっている給料=生み出している付加価値

という発想がないのが不思議だ。