その後も色々と関係書籍を見ていたら十王様は身近にもっと存在しているようだ。

近くでは高崎・楽間町の公民館裏、ここは以前は「薬師堂」として知られていた。

一寸離れて前橋寄りになるが新保田中町延命寺、更に東吾妻まで足を伸ばせば

R-35の槻ノ木手前の植栗にある背高地蔵や金井一宮神社の周辺など。

東吾妻の二件は所在地の明確な記載は無く1970年代の記録で既に叢の中と

されているので後日回し(森山隆平・群馬の石仏)。

取り敢えず、高崎石仏研究会・高崎北部の石造物から探し出した二件。

(1)楽間第一公民館(旧楽間薬師堂)

R-10の長野小先から細道を北上し榛名神社先で井野川を渡って右側。

公民館の整備に依ってかっては薬師堂の裏に無造作に集められていた石造物は

台石の上にきれいに再設置されていた。

台石の白が反射してうまく撮れないが向かって右端の奪衣婆を含んで全部で九体だが

左端は台石のみ。

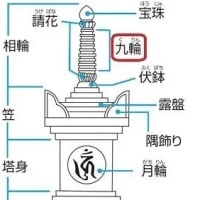

真ん中に浄玻璃の鏡と業秤がある。これは常福寺にかって存在した「視目嗅鼻

(ミルメカグハナ)」とセットの閻魔の道具といわれるもの。

かなり摩滅して写真写りは悪いが各パーツを示すとこの写真。

浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)とは、地獄を守護する閻魔が亡者の裁判で

亡者の善悪の見極めに使用する水晶製の鏡であり、この鏡には亡者の生前の

一挙手一投足が映し出されるため、いかなる隠し事もできないとか。

業秤とは生前の悪業の軽重をはかるという秤だが左の石の錘は羽毛のように

軽いとされるので無事に抜けるのは至難。

爺ィが史跡探訪の初期の頃、「内山信二・徐徐漂高崎」を見て探訪した7年前の姿。

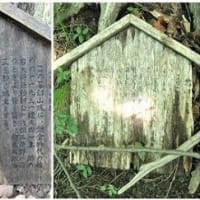

常福寺の「視目嗅鼻(ミルメカグハナ)」はこの「人頭幢にんずどう」。

この「人頭幢(ドウ)」という閻魔様の備品の一つの又の名が

視目嗅鼻。

右の幢は「黒闇天女」といって閻魔の后で禍を撒き散らす厄介な御仁、

左の幢は「太山夫君」で閻魔の太子、厳正の神。

閻魔は、元を正せばインドの福徳の「焔摩天」、「魔」ではなく「摩」。

中国に伝わってから何故か地獄の番卒に変貌し、そのまま日本に持ち込まれ

亡者には都合の悪い存在になってしまった。

多くの地獄絵の中で視目嗅鼻は浄玻璃の鏡や罪状を測る天秤と共に閻魔の

備品とされているとの事。

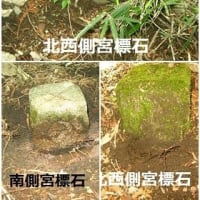

建屋の西側には近辺に散らばっていた「道しるべ」が四基も集められていたが

文字の使い方が現代風の漢字なのでさして古いものではない。大正時代?

右行力金古 後室田板鼻 左下芝箕輪

右下芝 向後北新波 左菊地

右行力金古 後北新波高崎 左曲新波板鼻

右行力 後白川 左箕輪

箕郷・東松原八幡宮

楽間まで来た序に「斉藤勲・みさと散策」に載っていた雷神像を見に行く。

「頭に角を生やし撥を手に雲に乗った雷神像」の触れ込み。先日の蓮花院で見た

雷神像と同類かもしれないので。

箕郷小を東に回りこんで東明屋信号を北に向かって給食センターの隣広場。

神社といっても祭神は既に他に合祀されているので残っているのは鳥居と

石造物が数点だけ。

御嶽山大神の石碑の隣で発見。

磨耗しているが確かに雷神像、これが県内三つと云われる物の一つ?

だとすれば貴重品。

新保田中町・延命寺

箕郷から下ってR-17に出て新高尾で旧道を突っ切って関越の東側側道を南進、

細道へ左折して延命寺前。

ここの十王様は広い墓地を幾ら探しても見つからない。本堂左手の崩れそうな

小屋の中に押し込められているから。

中はこんな様子で脇には古い卒塔婆が乱雑に放置されている。

真ん中の大きな像は頭の形状から十王ではなく地蔵像らしい。

左に二体と破損した残骸一体、

右に四体。

本日の探訪はこれにて終了。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。

近くでは高崎・楽間町の公民館裏、ここは以前は「薬師堂」として知られていた。

一寸離れて前橋寄りになるが新保田中町延命寺、更に東吾妻まで足を伸ばせば

R-35の槻ノ木手前の植栗にある背高地蔵や金井一宮神社の周辺など。

東吾妻の二件は所在地の明確な記載は無く1970年代の記録で既に叢の中と

されているので後日回し(森山隆平・群馬の石仏)。

取り敢えず、高崎石仏研究会・高崎北部の石造物から探し出した二件。

(1)楽間第一公民館(旧楽間薬師堂)

R-10の長野小先から細道を北上し榛名神社先で井野川を渡って右側。

公民館の整備に依ってかっては薬師堂の裏に無造作に集められていた石造物は

台石の上にきれいに再設置されていた。

台石の白が反射してうまく撮れないが向かって右端の奪衣婆を含んで全部で九体だが

左端は台石のみ。

真ん中に浄玻璃の鏡と業秤がある。これは常福寺にかって存在した「視目嗅鼻

(ミルメカグハナ)」とセットの閻魔の道具といわれるもの。

かなり摩滅して写真写りは悪いが各パーツを示すとこの写真。

浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)とは、地獄を守護する閻魔が亡者の裁判で

亡者の善悪の見極めに使用する水晶製の鏡であり、この鏡には亡者の生前の

一挙手一投足が映し出されるため、いかなる隠し事もできないとか。

業秤とは生前の悪業の軽重をはかるという秤だが左の石の錘は羽毛のように

軽いとされるので無事に抜けるのは至難。

爺ィが史跡探訪の初期の頃、「内山信二・徐徐漂高崎」を見て探訪した7年前の姿。

常福寺の「視目嗅鼻(ミルメカグハナ)」はこの「人頭幢にんずどう」。

この「人頭幢(ドウ)」という閻魔様の備品の一つの又の名が

視目嗅鼻。

右の幢は「黒闇天女」といって閻魔の后で禍を撒き散らす厄介な御仁、

左の幢は「太山夫君」で閻魔の太子、厳正の神。

閻魔は、元を正せばインドの福徳の「焔摩天」、「魔」ではなく「摩」。

中国に伝わってから何故か地獄の番卒に変貌し、そのまま日本に持ち込まれ

亡者には都合の悪い存在になってしまった。

多くの地獄絵の中で視目嗅鼻は浄玻璃の鏡や罪状を測る天秤と共に閻魔の

備品とされているとの事。

建屋の西側には近辺に散らばっていた「道しるべ」が四基も集められていたが

文字の使い方が現代風の漢字なのでさして古いものではない。大正時代?

右行力金古 後室田板鼻 左下芝箕輪

右下芝 向後北新波 左菊地

右行力金古 後北新波高崎 左曲新波板鼻

右行力 後白川 左箕輪

箕郷・東松原八幡宮

楽間まで来た序に「斉藤勲・みさと散策」に載っていた雷神像を見に行く。

「頭に角を生やし撥を手に雲に乗った雷神像」の触れ込み。先日の蓮花院で見た

雷神像と同類かもしれないので。

箕郷小を東に回りこんで東明屋信号を北に向かって給食センターの隣広場。

神社といっても祭神は既に他に合祀されているので残っているのは鳥居と

石造物が数点だけ。

御嶽山大神の石碑の隣で発見。

磨耗しているが確かに雷神像、これが県内三つと云われる物の一つ?

だとすれば貴重品。

新保田中町・延命寺

箕郷から下ってR-17に出て新高尾で旧道を突っ切って関越の東側側道を南進、

細道へ左折して延命寺前。

ここの十王様は広い墓地を幾ら探しても見つからない。本堂左手の崩れそうな

小屋の中に押し込められているから。

中はこんな様子で脇には古い卒塔婆が乱雑に放置されている。

真ん中の大きな像は頭の形状から十王ではなく地蔵像らしい。

左に二体と破損した残骸一体、

右に四体。

本日の探訪はこれにて終了。

ご来訪のついでに下のバナーをポチッと。