2018年もあとほんの数時間となりました。

久々にこのブログに再び投稿して、今年を振り返ってみたいと思います。

今年1年は、最初期に自分の学生時代の恩師の記念論文集が刊行されまして、そこに拙いながらも論文を執筆させていただくという光栄に浴しました。恩師の先生へのお祝いの気持ちが一番重要なのですが、同時に今後自分が論文を公表することができる機会は、あまり残されていないと思いますと、自分にとってどれだけ貴重な機会だったかと、返す返す有り難く思われました。

そして、4月にお決まりの異動。以前パワハラの被害にあった部署への異動を固辞してしまっていたのですから、仕方がないのですが、なお一層の低いポジションへの異動となりました。お陰で激しいノルマを課されずに暮らしておりますが、職業人としての人生が終わったことを決定的に痛感させられた瞬間でありました。

しかし、そうであればこそ、与えられた場所で精一杯の仕事をしつつ、旅行に、学問に、そして美術・オペラ鑑賞を楽しもうと頑張ってみました。

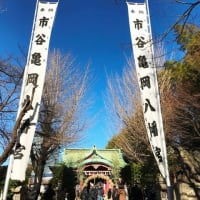

今年も、毎年のように、旧宅から遠くない穴八幡まで出かけ、一陽来復のお守りをいただきました。

ここで薄れつつある記憶をたどりながら、2018年美術展ランキングに挑戦したいと思います。言うまでもないことですが、私の独断と偏見によるものです。

第1位 マルセル・デュシャンと日本美術展(東京国立博物館)

はっきりいって「日本美術」は蛇足以外の何者でもありませんでした。牽強付会にも程があると思いました。

それでも、フィラデルフィアから来たマルセル・デュシャンの珠玉の作品、特に最初期から最晩年まで一気に楽しめる展示内容は圧巻でした。

東京国立博物館の賛助会員であることが、とても有り難く思われた企画展でした。

第2位 ムンク展(東京都美術館)

12月29日にも行って参りました。ムンクの作品といえば、一般的には、「叫び」のイメージで、せいぜい「マドンナ」くらいしか他に思いつきませんが、人物画も含めて、実に多種多様な作品があることに驚きました。セザンヌやゴッホの影響を感じさせる絵もあります。ムンクといえば、神経質でひ弱なイメージですが、実は女性関係もそれなりに派手ですし、意外に人々にうける絵画をよく考えていた人物だったようです。ダヴィッドの顰みにならった「マラーの死」という絵も強烈です(制作の裏話を聞けば、シャルロット・コルデーもマラーもないだろうとツッコミたくなります。)。

第3位 ルーベンス展(国立西洋美術館)

ルーベンスといいますと、私は24年前にアントウェルペンで見たキリスト昇架、キリスト降架や、ルーベンス・ハウスのイメージがとても強く印象に残っております。

今回のルーベンス展は、イタリア絵画の影響がより濃厚に出てきている作品が多く、とても興味深く見ました。参考として挙げられている彫刻やその模倣も、既にイタリアで見慣れたものも多く(カピトリーニ美術館にもある「とげを抜く少年」など)、とても楽しめました。

第4位 没後50年・藤田嗣治展(東京都美術館)

レオナール・フジタの全生涯の作品を一連の流れとしてみることができ、とても興味深かったです。

第5位 特別展・仏像の姿~微笑む・飾る・踊る(三井記念美術館)

あまり注目度は高くなかったかもしれませんが、珍しい姿をした仏像をたくさん集めた展覧会であり、とても面白い企画展でした。有名な寺ではなくても、こんなに素晴らしく、また、写実的な仏像があるということを知りびっくりです

第6位 モネ それからの100年(横浜美術館)

すっかり忘れていました。何が良いといえば、モネの作品ではありません。それ以降の現代の作品です。ゲルハルト・リヒターあり、マーク・ロスコありと現代アートばかり見ていた記憶です。

第7位 ピエール・ボナール展(国立新美術館)

第8位 ルドン・秘密の花園(三菱一号館美術館)

第9位 ヌードNUDE 英国テートコレクションより(横浜美術館)

第10位 プラド美術館展 ベラスケスと絵画の栄光(国立西洋美術館)

それでは、末筆ではございますが、来るべき2019年が皆様にとりまして、輝かしい1年になることを祈念いたしております。