nanoVNA-saver v0.0.11がリリースされました。

https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases

こちらがZS1SCIのブログ 新firmwareとnanoVNAsaverについて書いてます

https://zs1sci.com/blog/nanovnasaver/#filters

nanoVNA firmware update v0.1.1

@edy555 released 2019-09-18

fix: increase stack area to prevent fault caused from nanovna-saver

そして、話題のstop周波数拡張->1.5GHzがサポートされました。

https://github.com/ttrftech/NanoVNA/releases/tag/0.1.1

飯能シャックにしかアンテナやフィルター等が無いため、実際にnanoVNA-saverを使用して計測したのは今回初めて

ところが、起動して周波数範囲指定して、sweepボタン押してもサンプリングしません、当然表示もしません。その内クラッシュして消えてしまいます。何回やっても同じでした。

twitterにこの件を書いたところ、作者のRuneからデバッグ用のエラーファイルを作成するオプションを付けて実行してみくれないか?というコメントが有りました。

ショートカットのプロパティーを開き

リンク先: D:\nanoVNA\nanovna-saver.v0.0.11.exe -D logfile.txt

として起動したところ、logfile.txtも作成してるし、正常動作するようになりました。

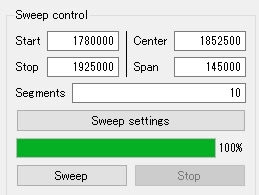

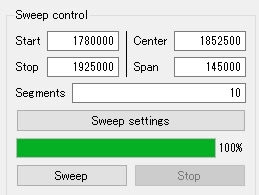

nanoVNA-saverでは、Segments:で指定することにより、計測点を101の倍数してできます。当然測定時間はその倍数分だけかかります。

これが1.8MHz用スローパーを計測した結果

R+jXのグラフを拡大表示(測定点数101)

上記でjX=0のラインを太線で表示してもらえると、共振周波数が分かりやすくなるけど検討してくれませんか?と提案したところ、それは良い考えだ次回のアップデートに取り込もうとRuneが返事をしてくれました。

CalibrationもnanoVNA-saverで出来るので、ぜひ使ってみてください。

ケース

タカチのプラスチックケースにnanoVNAを入れたという@ZeroCat15さんの

https://twitter.com/ZeroCat15/status/1176346532565536768

を見て、あれ? 送られてきたプラスチックケースを利用すれば、CALセットもケーブルも収納できるんじゃない?とふと思いつきました。SMAコネクタとUSB/電源SW/コマンドSW用の切り欠きを作るのは大した工作では有りません。

バックプレートは両面基板に塗装をしてあり、これが一応シールド板の役目を果たしているとのことです。

4本のビスを外しバックプレートをプラスチックケースの隅に当て、ビス穴にマジックインクで印をつけます。

ビスは2mmなので2.5mmのドリルで当て木をしながら4か所に穴を開けました。予想はしていたのですが、ビスの長さが短くプラケース+バックプレートの共締めは出来ませんでした。後2㎜ほど長いビスを探してくる必要が有ります。このケースに入れればそのまま持ち運べて、使用する時にはふたを開け画面タッチで設定、と使い勝手が良くなりますし埃などから多少は守ってくれそうです。

https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases

こちらがZS1SCIのブログ 新firmwareとnanoVNAsaverについて書いてます

https://zs1sci.com/blog/nanovnasaver/#filters

nanoVNA firmware update v0.1.1

@edy555 released 2019-09-18

fix: increase stack area to prevent fault caused from nanovna-saver

そして、話題のstop周波数拡張->1.5GHzがサポートされました。

https://github.com/ttrftech/NanoVNA/releases/tag/0.1.1

飯能シャックにしかアンテナやフィルター等が無いため、実際にnanoVNA-saverを使用して計測したのは今回初めて

ところが、起動して周波数範囲指定して、sweepボタン押してもサンプリングしません、当然表示もしません。その内クラッシュして消えてしまいます。何回やっても同じでした。

twitterにこの件を書いたところ、作者のRuneからデバッグ用のエラーファイルを作成するオプションを付けて実行してみくれないか?というコメントが有りました。

ショートカットのプロパティーを開き

リンク先: D:\nanoVNA\nanovna-saver.v0.0.11.exe -D logfile.txt

として起動したところ、logfile.txtも作成してるし、正常動作するようになりました。

nanoVNA-saverでは、Segments:で指定することにより、計測点を101の倍数してできます。当然測定時間はその倍数分だけかかります。

これが1.8MHz用スローパーを計測した結果

R+jXのグラフを拡大表示(測定点数101)

上記でjX=0のラインを太線で表示してもらえると、共振周波数が分かりやすくなるけど検討してくれませんか?と提案したところ、それは良い考えだ次回のアップデートに取り込もうとRuneが返事をしてくれました。

CalibrationもnanoVNA-saverで出来るので、ぜひ使ってみてください。

ケース

タカチのプラスチックケースにnanoVNAを入れたという@ZeroCat15さんの

https://twitter.com/ZeroCat15/status/1176346532565536768

を見て、あれ? 送られてきたプラスチックケースを利用すれば、CALセットもケーブルも収納できるんじゃない?とふと思いつきました。SMAコネクタとUSB/電源SW/コマンドSW用の切り欠きを作るのは大した工作では有りません。

バックプレートは両面基板に塗装をしてあり、これが一応シールド板の役目を果たしているとのことです。

4本のビスを外しバックプレートをプラスチックケースの隅に当て、ビス穴にマジックインクで印をつけます。

ビスは2mmなので2.5mmのドリルで当て木をしながら4か所に穴を開けました。予想はしていたのですが、ビスの長さが短くプラケース+バックプレートの共締めは出来ませんでした。後2㎜ほど長いビスを探してくる必要が有ります。このケースに入れればそのまま持ち運べて、使用する時にはふたを開け画面タッチで設定、と使い勝手が良くなりますし埃などから多少は守ってくれそうです。