1985年7月10日発行のTEXTILE FORUM NO.5に掲載した記事を改めて下記します。

昨年、6日16日、成田空港につなぎのブルージィーンズにTシャツ、頭にはバンダラを巻いて、親しみやすい笑顔でピーターコリンウッド氏が初来日してから早いもので一年を経ました。氏は京都・東京での作品展・講演会、そしてワークショップを精力的にこなし、染織家はもとより学生・企業等の巾広い人々に多くの感銘と教訓を与えました。

この企画は多くの個人及団体のご協力を得て好評裡に終了いたしましたが、私共零細学校は多事に追われ報告の作成が大変遅くなりましたが漸く発行する事が出来ました。この紙面にて、ご協力いただきました方々に謝意を表します。尚紙面及経費の都合上、講演会・ワ一クショップの報告書を重点的に扱い全てを掲載することは出来ませんでしたが、資料程度にはなるかと思っておりますので、ご一読いただければ幸甚に存じます。 三宅哲雄

講演会 ピーター・コリンウッド

今日迄多くの国々を訪れ、講演をしてきましたがその際、ほとんど英語で私は紹介されているので、どこで赤くなったりするか、わかるのですが、今回はいつ赤面していいのかもわからずに紹介が終ってしまいました。今度の来日に際して多くの方々に助けていただくと共に、まるでVIPの様な歓迎を受けているような気がします。又、世界的にすぐれた手織物の伝統が現存する日本で講演出来る事を光栄に思います。

イギリスの伝統的な手織りは産業革命を期になくなり、現在イギリスでおこなわれている手織りは全て復興されたものです。そういうわけで私の織物は、私個人の技法であり、織物で、イギリスの伝統を受け継いだものではありません。

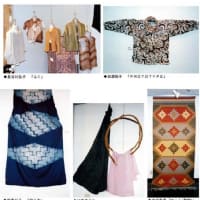

ではこれからスライドで私の仕事場を案内いたします。今私が住んでいます村は中世にウールによって作りあげられた豊かな村です。このような村には多くの美しい教会があり、ウールチャーチと呼ばれています。羊毛輸出の全盛期に豊かなお金で建てられたのです。私の家は昔の古い学校を改築し、仕事場と生活の場の両方に使っています。私の仕事場には三台の機があり一台の機はラグを織ります。普通の高機ですが間丁をメタルフレームで延長出来るように改造しました。男巻を動かさずに間丁だけを織り進めるごとに徐々に手前に縮めるのです。このことで経糸の張力を常に均一に保つことができます。整経は部分整経ビームを用いています。

32年前に織物を始めたのですが、一番大きな課題となったのは、織物で私と私の家族が生計をたててゆくということです。最初はラグを織り始め、生活をするには、ある程度安く皆さんに買ってもらえるくらいの金額で売らなければなりません。その為には一枚のラグを2日で織らないと駄目だときめたのです。2日で織るには伝統的に使われているスマック、ノッティング、パイルというようなテクニックを使うと織れないということを自分に言い聞かせました。その結果単純な平織りだけでラグを織り始め、次にブロック織りを利用して多くのラグを織りましたが、ブロック織りは始めに綜絖で決めて織り始めると絶えず最後迄そのブロックでしか織れません。結局限界があるということが不満になり、もっと自由にならないかと考えました。

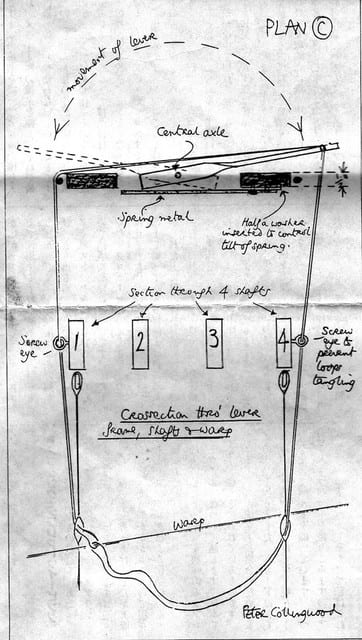

●シヤフトスイッチング

たとえばブロック織で緑に織る綜絖の通し方を①・②・③、①・②・③とすれば、赤に織るところは①・②・④、①・②・④と通します。緑に出るか赤に出るかの違いは経糸が一つのブロックでは③にもう一方は④に通っている、それだけの違いでしかないということです。それならば、もし③の綜絖に通っている経糸が何らかの方法で④に移動できれば緑を赤に変えることが出来るわけです。もちろん普通の機では経糸が一旦③に入ってしまうと、それを④に移動することは不可能です。それで最初に私が試したのは③と④の綜絖の間に経糸を通し③にしたい場合は、③の綜絖に紐で結び④に移動したい場合は、④の綜絖に結ぶという方法をとりました。これでおわかりになると思いますが、この方法で十分システムは働くわけですが、大変手間のかかることなので私は一回しかこれをしていません。それでもっと早く出来る方法を考えた結果、経糸はやはり③と④の間に通し、ループ状になった紐を経糸に引掛けるようにしました。④を緩めておくと経糸は③の綜絖にくっつき、逆に③を緩め④を引張ると経糸は④の綜絖に通ったと同じ条件で上下します。あとはこのシステムを装置化するだけでした。シヤフトスイッチを使いますとブロックが、どういう形にでも変化でき三角になったり丸になったり、ただ真っすぐの長方形だけでなく色々な形に変化出来るようになりました。又このシステムの一つのレバーでコントロール出来る幅は3/4インチ(2cm)位でコントロールできます。このシステムでラグを多く織りますが、使う素材として緯糸は羊毛の他ホースヘアー(馬の毛)、モヘアー、ヤギの毛、経糸は麻を使います。そして常にリピートに答えられるようにデザインをしています。私が現在使っている機は180cm位しか織れませんので、幅の広いものを織る場合は二枚を織って、それを繋ぎます。ある時私は二枚分のラグを織って送らなければならなかったのですが、二枚を繋いでしまって送ると郵便ではある一定の重量を超えると送れなくなるので繋がずに送りました。このように送料が安くつくだけでなく、私のラグは二枚を一組として使う場合、大体8通りの組合せ方が考えられ二枚のラグで異なったデザインを楽しむ事が出来ます。

●ピースタックスキャンペーン

私はよく思うのですが、自分のしたい事をして、それで生計が成り立つ自分自身すごく光栄というか幸せもので恵まれた立場にいると思っています。それに自分が何か世界に対して良い事をしているのでないかというふうに考えてしまう時もありますが、しかし実際にしている事は、ただ単に世界に対して悪いことをしていない、それだけじゃないかと思うのです。それで、私を含めてクラフトマンは世界の平和などに色々な形でもう少しアクティブになってもいいのではないかと感じます。私は小さな事ですけれども、一つの事をしています。それはピースタックスキャンペーンと言い、現在イギリスで行われているこ事で、軍事費に使用されている45%の税金をもっと他の平和事業に使われるようにしようというキャンペーンです。私はPEACEという文字を種々デザインして織ったラグの売上げの10%をこのキャンペーンに寄付しています。

●コーデュロイラグ

それでは次に仕事場の端にあるイギリスの伝統的な機を紹介します。この機は4本の柱と2本の男巻を持っています。又筬かまちの手前側と下側にメタルを取付け打込みを強く出来るようにしました。その結果この筬かまちの重量は約25㎏程になりました。現在は作っていませんが、この機でコーデュロイラグというものをかなり織りました。コーデュロトテグといいますのは、よく冬に穿くコーデュロイのズボンがありますね、それを単位的に大きくした、そういうラグです。

●B・Pハウス

コンペディションでしたが、イギリスのB・Pハウスというオフィスビルに掛けるタペストリーについて話します。このコンペに際しての私のアイデアは幅の狭いものを何枚も織り、それを縫い合わせて……と考えました。最初はピンクとオレンジの2色だけを使いたかったのですが、コンペなのてB・Pハウスとの関連を考慮しました。B・Pハウスというのはイギリスのガソリン販売会社でイメージカラーがグリーンとイェローだったので、この色を組み入れました。技法はブロック織りの一つですが、全く無地で表は赤、裏は黄色それだけの織りです。あとは折り曲げることにより表の色と裏の色が両方見えるようにしました。又折り曲げ方を変えることにより三角形に出たり、ダイヤモンド形に出たり、いろんな形で折り曲げ方を変えてみました。最終的に4m位いの長さの布を12枚織りましたがこの時点で私は仕事がほぼ終ったと錯覚してたのです。この仕事は織りだけでなく実際に縫いつけていくことの方がもっと大変な仕事だったのです。まず織り終わった布の耳が全て平行でなければいけないわけで、最初に4枚を縫い上げ掛けてみましたが、4枚は平らにならず凸凹になってしまったので、すごく不満でしだ。そこで凸凹を平らにする為に裏からもう一度縫い直しました。この仕事で私は膝を痛め2年位調子が悪かったです。これで二番目の機を終わり、三番目の機に移ります。

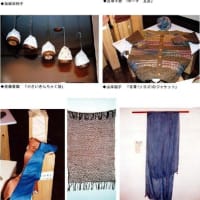

●マクロゴーゼ

三番目の機はマクロゴーゼを織る機です。私は現在マクロゴーゼを織っているのですが、その切掛けはアメリカの作家でレノトーニという人の作品を見たことです。つまり経糸がクロスした作品で、こういう事が可能であるということを発見し、すばらしいものを私は感じたわけです。しかし彼女の仕事は大変ゆっくりしたテクニックでしか作品は織れないので、私はいかに早く出来ないかと色々考えました。今日、マクロゴーゼを織るにあたり使用する道具はレジットヘドルといって、筬に少し工夫をしたもので綜絖がいりません。それと経糸を巻くボビンと錘、それだけです。この小さな一式の道具を横一列に並べていくことにより、何か織れないかということが始まりです。数枚の筬を入れる筬かまちは普通の機のように前後に動くだけでなく上下するようにバネで支えておかないと経糸が開口しないわけです。又筬かまちの上部の蓋が開くようになっていて筬をその中で入れ替えることが出来るようにしました。このようにして、グループの経糸をクロスさせても経糸は一個のボビンに巻かれ一個の錘が付いているので張力は常に一定になるようになっています。次に緯糸を入れて織っていくわけですが糸だけでは常に真っすぐにならずフラフラするので緯糸と同時にノタルの棒を入れておくことによりフラットな状態を保つことが出来ます。それと緯糸を織っただけだと、いずれ緯糸がずれて緩んでくるわけです。織り始めと織り終わりの緯糸をどうしても止める事が出来ないので、接着剤を使って緯糸が動かないように止めます。以上がマクロゴーゼの基本的な説明です。初期の頃はかなり沢山使いましたが最近は最低限の緯糸しか使わないものに変わってきました。というのは3~4本の緯糸を織ってメタルの棒を入れ、又3~4本の緯糸を織る、それが最低限の緯糸しか使わないということです。このことからも私の作品に関しては経糸のデザインで経糸が作品そのものを形成しているということで緯糸はほとんど、その補助的な役割でしかなくなってきているのです。又経糸がクロスする事によって出来るデザインだけでなく経糸と経糸の間に空間を入れることも一つのデザインです。長い間マクロゴーゼを織っていると思いもよらぬ事も生まれて来ます。経糸が途中で切れて無くなっているかのように見えるが実際は緯糸に変化させる方法です。つまり筬とかボビンとか全てを緯糸として開口に通し織り込んでいくわけで原理的には機の中に機が入り込んだという感じです。この方法により長方形の作品だけでなく、どんどんデザインが広がっていったわけです。マクロゴーセーで使用する素材は麻糸の白・黒と生成りばかりです。その理由は経糸の動きがはっきり出る事と色糸を使用する場合は多くのストックを持たなければならないので結構割高になるからです。次に平面的なマクロゴーゼの他に大きなもので立体化された作品の説明をいたします。機の上で織っている時は例えば白の経糸で織られた上に黒の経糸で織られたものが重なった状態ですが、織り上がった後横の棒(先端を二又に分けてある)を差し込むことによって立体化します。又棒を抜くことにより平面に戻りますので作品の移送に大変都合が良いのです。大きな作品で数個を一組とする場合は長さを正確に出さないとレベルが不整いになります。その解決策として立体の中に入れる棒の長さを短くしたり長くしたりして調整しレベルが整うようにします。

●スプラング・タブレットウイービンク

私が壁掛け的なものを造るにあたって使うテクニックに、もう一つスプラングがあります。スプラングに関しては色々研究し一冊の本を書きあげましたが実際織るには大変時間がかかりますので現在はあまりスプラングによる作品はつくっておりません。

最後に私にとって大変興味あるタブレットウイーブについて話します。日本ではカード織りと言われているものです。私はイギリスの国立工芸協会のために多くの作品を作りました。又カード織りで立体的な作品制作の可能です。現在カードを使ってベルトを織っています。一つはアルファベットを織りこみますのでアルファベットとベルトをかけて私はこれをアルファベルトと名前をつけました。もう一つ同じようなアイディアなんですけれどもアルファベットのA・B・Cの中でB・E・L・Tを抜いて模様を織り込んでいくわけですが、たとえば「私はこの作品を買った事により、このカード織りをした人を幸福にしてあげた」というように…。ある男の人がベルトを注文したのですが、その時彼は一番最後のALWAYSだけは抜いてくれと言いました。この文章の内容は「いつまでも、あなたのまわりに愛がありますように」というメッセージなんですけれども、何故か、いつまでも =ALWAYSのところだけを抜いてくれと言いました。その理由は、彼の奥さんののウェストがすごく細かったのでALWAYSはいらなかったそうです。私は日本の女性の方々はウェストの細い方ばかりと理解しておりますが、いつも=ALWAYS を抜かずに、そこに置いといて、皆さんのまわりにいつでも幸せがあるように祈っております。どうもありがとうございました。

(この記事は昭和59年6月27日に東京日仏会館ホールでの講演を基に要約したものです。通訳冨田潤氏)

中野恵美子・阿久津光子

カードーウィービング又はタブレット・ウィービングはいつ、どこで、誰が考案したかは不明であるが、北アフリカ、エジプト、ヨーロッパ、アジア、アイスランド等の地域から、この技法で作られたと思われるものが発堀されており、紀元前千年以上も前に既にあったと思われる。三角形、四角形(最も一般的)、六角形等の形をし、各コーナーに糸を通す穴のあるカードを用い、これに経糸を通し回転させて杼口を作り、緯糸を通し織り上げ

ていく技法をいう。

我々が普段行なっているカード・ウィービングではカードの各穴にABCDの記号をつけ、糸をカードの表から通したり、裏から通すことでパターンを出していたが、先般来日した英国の著名な織作家ピーター・コリンウッド氏の場合は、整経の方法といい糸の撚り方向によりできるテクスチュアでパターンを出す方法といい、カード・ウィービングのメカニズムをよくとらえた上でのやり方に特徴があった。

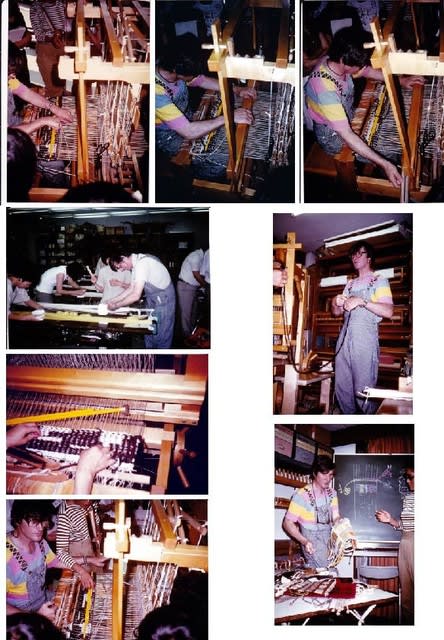

ワークショップでは

1、カードを操作して撚りの方向を変えながら一色の糸でパターンを出す。

2、経糸(一色)を浮かせてパターンを出す。

3、二色の色糸でパターンを出す。

4、ベルトの片方の端をチューブ織りして輪にし、もう片方を段々に細くする。

以上の講習が行なわれたが、ここでは撚り方向を操作しながらダイヤモンド・シェイプを出す方法と端の始末について記す。

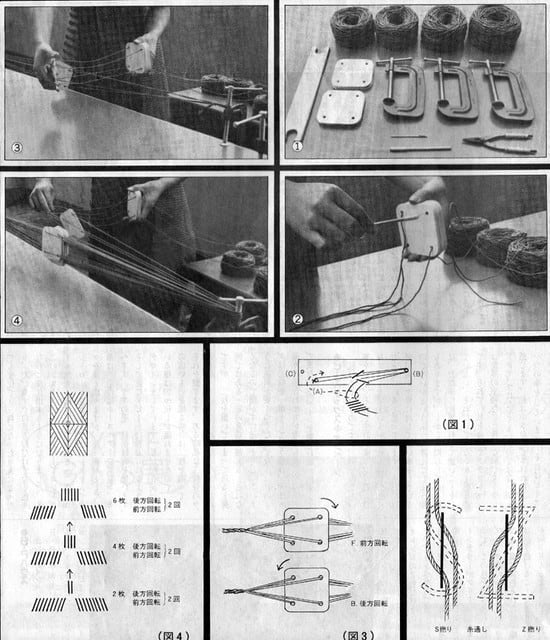

1、必要な道具(写真①)

カード(20~24枚)、ビーター(打ち込み具)、クランプ(経糸を張るもの)三個、糸(木綿10/12結束糸)、とじ針、経糸通し(釣針でも可)。

2、経糸の通し方(写真②)

カードを重ねて四ヶ所の穴それぞれに一本ずつ経糸を通す。

3、整経(写真③④)

台にクランプをとりつける。

(A)-(B)間の距離が整経総長になる。カードに通した糸端を束ねて(A)に結びつけ、整経を始める。四本の糸の張りが不揃いにならないよう気をつけながら(A)→(B)→(A)→(B)と輪を描くように。一方向に糸をかけていく。その際、(A)→(B)の中間地点で往復それぞれにカードを一枚ずつ置いていく。(図①)

4、織り始め(写真⑤)

整経の終った糸端はスタートの糸端と結び、さらに丈夫なコードで(A)にかかっている糸をくくり、(C)に移動させる。少しきつめに張った方が織りやすい。

カードの向きがS、Z交互になるようカードをびっくり返して直す(図②)

5、織り方(写真⑥)

※前方向へ四回、後方向へ四回、又は一方向に八回カードを回転させながら緯糸を入れ織り巾を整える。(一回転とはカードを九十度動かすことをいう)。(図③)

※経糸の余分なゆるみを引っぱり経糸の張りを整える。

※整え終えたら経糸をトワイニングで固定する。

6、ダイヤモンドーシェープの織り方(写真⑦)

※右半分のカードをZ撚り、左半分のカードをS撚りに直し前方回転のみ(又は後方回転のみ)で織る。

※パターンの部分として中央のニ枚を後方回転、残りを前方回転し緯糸を入れる。第一回目の回転の時は右側から、第二回目の時は左側から緯糸を入れるようにすると回転方向を変える際にわかりやすい。一回転ごとにビーターで緯糸を打ち込む。

※パターンにしたい部分のカードは回転方向を変えることによりS→Z(Z→S)になるので間違えないように前方にずらしておくとよい。(図④)

※順次、パターンのカードをふやしながら織る。

※カードがずれているから開口を確かめる事。

FORWARD(前方回転) 糸通し(Z)Z撚り 糸通し(S)S撚り

BACKWARD(後方回転) 糸通し(Z)S撚り 糸通し(S)Z撚り

※カード全部が後方回転になったら両端から一枚ずつ元に戻しながらダイヤモンドシェープの上側を織る。

7、カードのむこう側にたまった経糸のよりのほどき方(写真⑧)

※一方方向にカードを回転させて織ってぃるとよりがたまり織りにくくなる。

輪になるように整経したのでクランプ(C)の両側ではカードが対になっている。

各々のカードに通っている糸のよりを指でおしてぃくと(C)でほどける。

8、端の始末(写真⑨

※ベルトの巾を徐々に狭くしていく場合は、経糸を35cm位残した所から始める。

※裏をむけて織るが、両端からそれぞれ五枚目のカードに通っている経糸を切り、カードを抜き取る。

※(写真⑩)切った経糸をそれぞれ左右に交差するように緯糸として入れる。

※(写真⑪)次の段で両端のカード四枚分の所まで緯糸(切った経糸)を入れ、織り線を整える。地織用の緯糸も入れ打ち込む。傾斜の角度をゆるくしたい場合さらに二段織る。写真⑨⑩⑪の作業をくり返し、カードが十枚になるまで織る。

※(写真⑫⑬)織りじまい。一段手前で緯糸の代りにとじ針を入れ、最終段を織ってから緯糸をとじ針に通し針を引き抜くと緯糸が織り込まれる。

※(写真⑭)緯糸として織り込まれた経糸の余分を布の表面ギリギリの所で切る。

※(写真⑮)残った経糸は四つ編みにしてラッピングする。

9、S撚り、Z撚りの組み合わせによるダイヤモンド・シエイプ(写真⑯)

カード・ウィービング2

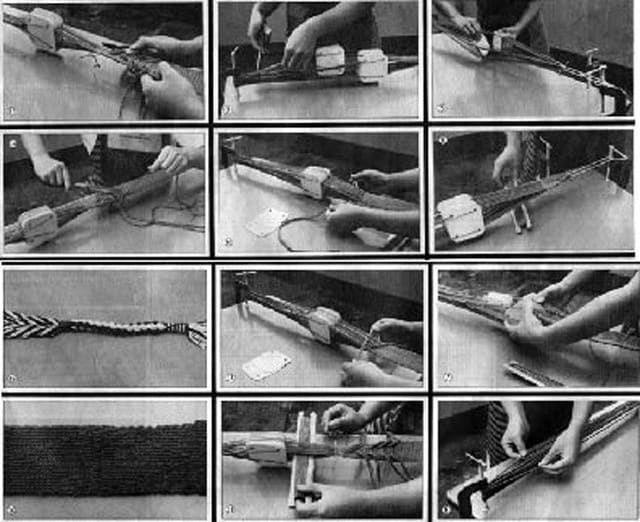

前回はカード・ウィービングの整経、撚りの方向の違いによるダイヤモンドシェイプの出し方と端の始末をとり上げたが、今回はチューブ織りによる織り始めと二色の色糸による柄出し及び二重織について記す。

I、経糸の通し方及び整経

①カードを重ねて、二色の糸を図のように四ヶ所の穴、それぞれに一本ずつ通す(図①)。

②台にクランプをとりつける。

カードに通した糸を束ねて糸端を40~50m残してA点に結びつけ整経を始める。

糸の張りが不揃いにならないように気をつけながらA→B→A→Bと輪を描くように一方向に糸をかけていく。その際A-Bの中間地点で往復どちらか一方に決めてカードを二枚ずつ置いていく。整経の終った糸端は、あらかじめ40~50cm残してあったスタートの糸端と結ぶ(図①)。

耳をつける場合は二枚のカードを重ね、それぞれの穴に、二色のうちどちらかの糸を通し同様にセットする(写真①)。

Ⅱ、チューブ織

①二枚一組のカードをそれぞれ左右にずらしてふりわける(写真②)。

②左側のカードを端から糸通しがS-Z-S-Zとなるよう整える。右側の力-ドもZ-S-Z-Sと整える。

③左右のカードの中央部分にチューブ織りをしていくが、織り上ってからチューブの位置をB点へ移動するので、糸端の結び目からA点の距離と、チューブの中央からB点迄の距離が同じ長さになるようにする(図②)。(写真③)

④チューブを織るための緯糸として糸を一本、適当な長さに切り、その糸の中心を左右のカードのに中央部分の杼口に入れる。

⑤左右のカードを同一方向にそれぞれ一回(90度)まわし、緯糸を上下に輪を描くように入れる(写真④、図③)。

⑥さらにカードを一回転させ、緯糸をしっかり引っぱりビーターで打ち込んでから、同様に緯糸を入れる(写真⑤)。

⑦以下一回転毎に左右それぞれの杼口に緯糸を入れ、しっかり打ち込みながらチューブを織っていく(左右のカードは常に同一方向に回転させること)。

⑧必要な長さを織り上げ、左右のパターンが揃っている、つまり、色糸の位置を確認したら経糸の位置を移動する。この際、カードがくずれないようひもでしっかり結んでおくとよい(写真⑥)。

⑨チューブ織中央をB点に移動する。チューブの長さを等しくし、ひもでしっかり固定する。織り途中の糸の張りを調節するために、さらに丈夫なコードでチューブの中央をくくり、B点からC点に移動する。その際チューブの表が上側にくるようにする(カードを結んだひもの結び目が下側になる)(写真⑦)。

⑩チューブの部分を織っていた緯糸をどちらか一方に出し、二本の緯糸で巾出しをしながら織る。どちらか。一本を切り一本の緯糸で織る(写真⑧)。

Ⅲ、二重織

①スタート・ポジションを図④-aのようにし、無地部分はカードを前方方向(F)へ二回、後方方向(B)に二回回転させて織る(図④-b)。

②模様部分は、わかりやすいように力―ドを前方にずらし、地の部分とは逆方向へ回転させて織る(写真⑨)(写輿⑩、図⑤は参考例)。

③耳糸は常に一方向へ回転させる。時々糸端の結び目をほどいてたまった撚りをとる。

Ⅳ、二色の色糸による柄出し

①カードの向きをすべてZ通し又はS通しに揃える。作業者に対しむこう側から手前に一枚ずつ順にカードを回転させて色糸の位置をならべかえる(図⑥。

②カードの位置が整ったら後方回転又は前方回転で織る。模様部分は偶数のカードを前方にずらし、地が後方回転の時は模様部分は前方回転で織る。その逆でも可。

③写真⑩⑫、図⑦⑧⑨は参考例。