2年半前に亡くなった義母の遺品の小物の中からこんなものが出てきた。

小型のマウス程度の大きさで、黒いケースの中に収まっている。

ケースには”コメタミン”と印字してある。調べてみるとコメタミンとは旧山之内製薬のビタミン

B1剤らしい。(※山之内製薬は現在は合併してアステラス製薬となっている)

その昔、製薬会社のプロパーさんが拡販用に配ったものらしい。

最初、靴ベラかと思ったが、ケースから引き出すと目盛りの付いたものが出てきた。

中央には円盤が付いていてフリーに回転するようになっている。

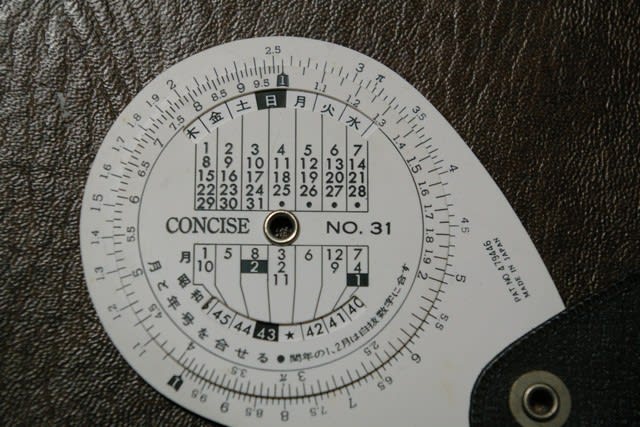

中央の円盤には

CONCISE NO.31

そして台の隅の方に

PAT No.79446

Made in Japan

と表示してある。

で、中央の部分は万年暦である、ということは一目でわかった。

下半分で1~12の月と昭和の年号をあわせると上半分が暦になって曜日がわかる

仕組みとなっている。(たとえば上の写真でいうと窓が少しずれているが昭和43年

と8月をあわせると8月1日は木曜日であることがわかる。つまり昭和43年8月の暦

となる)

問題は外周の目盛りである。最初は中央が暦であるだけに暦の範疇で考えたので見当が付かなかった。

ところがしばらく経つとどうも円周の目盛りは対数目盛りであり、どうやら簡易の計算尺

らしいと見当がついた。

計算尺といっても大半の人は知らないだろう。

今や+-x÷の加減乗除だけなら100円ショップで売られている電卓で十分である。だが

我々が学生であった50年ほど前には乗除の計算はもっぱら計算尺であり、計算尺が

技術者の必携品であった。

しかし電卓なら”答え一発”で6桁、7桁の答えが簡単に出るが、計算尺は目盛りと目盛りを

目測で合わせさらにスケールを合わせてと煩雑な操作をして出る答えはせいぜい2桁、

よくて3桁である。4桁以上の正確な計算値が必要な場合は機械式のタイガー計算機

であった。計算の仕組みは電卓と同じなのだがこちらはハンドルでぐるぐると何度も回して

加えたり引いたりして答えを求めていく。

電子式計算機もこの50年間で真空管からICへ、そして表示装置もネオンランプから液晶

へと技術革新が進み、改めて隔世の感がする。

さて今や”化石”といえる計算尺だがその仕組みは

次の式で表される対数の性質を利用したものである。

log(AxB)=log(A)+log(B)

log(A÷B)=log(A)-log(B)

つまり対数の世界ではx算が+算に、÷算が-算になる。

上の写真でいうと

内側の目盛り1を外側のA(写真の場合2.55)にあわせ、次に内側の目盛りのB(例えば

6とする)のところの内側の数値を読む。これが答えのCとなる。(写真では1.53)ただし

これは有効数だけなので位数を頭で合わせて答えは15,3となる。

割り算の場合は掛け算と逆にして外側の目盛りAと内側の目盛りBをあわせたあと

内側の目盛り1にあう内側の目盛りの数値を読む。これが答えのC。

先人の苦労、工夫に感心はするもののなんと面倒でアバウトなことか!!