富岡製糸場の入場券は、富岡製糸場の他、

富岡市内にある、まちなか観光物産館「お富ちゃん家」でも販売。

『富岡製糸場のチケット売り場は混んでいる可能性があるので、

「お富ちゃん家」で入場券を買えば、別の入口(団体入口)から、

入場できます』と言う事なので、「お富ちゃん家」でチケットを

買っていこうかと思ったんですが、行ってみると、

「お富ちゃん家」は大行列。

しかも、単にチケットを売っているだけのはずなのに、

全く行列が進む気配なし。

途中で見切り、直接富岡製糸場に行ってみると、

富岡製糸場のチケット売り場にも行列はありましたが、

スムーズに事は進み、あっという間に中へ。

「お富ちゃん家」の件は、ミスリードだな。

もっと「お富ちゃん家」の仕切りを良くしないと使えないよ。

正門から入り、直ぐ右手に富岡製糸場最後の持ち主の

片倉工業株式会社の記念碑。

この工場創建からの歴史、目的、重要文化財に指定されたことなどを

記しています。

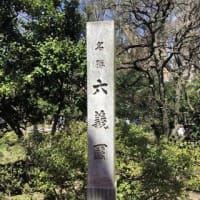

その隣には、国指定史跡の碑

さらにその奥に、明治6年の皇后・皇太后の行啓記念碑

明治6(1873)年の行啓なんですが、この記念碑が建てられたのは、

昭和18(1943)年と言う、70年も後に立てられているんですよねぇ。

70年記念ということも有ったのかもしれませんが、

碑文を読むと、当時行われていた太平洋戦争の

戦意高揚と言う事も有ったみたいです。

そしてこれが、正門に正対しているようになっている、東繭倉庫。

木骨煉瓦造で100mを超える長さがあります。

当時は、繭は年に一度しか取れなかったので、

一年分の繭を保管するために、大規模な倉庫に

なったそうです。

東繭倉庫別アングル

東繭倉庫もう一つ別アングル

構内にはこれとほぼ同じ西繭倉庫があります(後述)

東繭倉庫の向かいに位置するのが検査人館

繭の検査人であるフランス人男性技術者の宿舎だそうです。

二階には貴賓室があります。

現在は事務所として使用中。

同じく、東繭倉庫に面しながら、検査人館の隣にあるのが、

この女工館

繰糸場に雇われた日本人女工たちに糸取りの

技術を教えるためのフランス人女性の宿舎だそうです。

さてさて、女工館のほぼ向かいにあるのが繰糸場。

長さ140m程あり、この写真だと、末端は写っていないですね。

繰糸場は、昭和62年に操業停止時ほぼそのままにされていますが、

中に入ることが出来るので、入ってみます。

中はこんな感じ。

真ん中の通路を挟んで、左右両側に繰糸機が設置されています。

ニュースなどでも、ビニールでカバーされているのを目にしますが、

やっぱりそのままビニールで覆われていました。

事故防止と、掃除が楽だからでしょうね。

操業停止時、ほぼそのままと言うのが嘘ではないように、

作業に関する事が書かれている黒板もそのままでした。

でもまぁ、文字がはっきりしすぎているので、あとから

書いたのかもしれませんが(苦笑)。

先ほど「繰糸機はビニールで覆われている」と書きましたが、

一部、器械をよく見るために、ビニールが撤去されているところも

ありました。

その付近に自動繰糸機の解説板がありました。

ケンネル式の看板

製糸の方式の説明です。

集緒機

複数の繭糸を一本の生糸にまとめる装置

回転接緒機

プロペラのような回転羽根で、正緒繭の糸口に接触すると、

他の繭糸に巻きつけて接緒する装置

給繭機

正しい糸口の出た繭を運ぶ容器

小枠

繭から引き出した生糸を巻き取る枠

繊度感知器

摂られている糸が細くなったり、落緒が生じて、

一定の繊度よりも細くなった時に接緒を要求する装置

鼓車

走る糸にさわって廻る小さな車輪

接緒桿

繊度感知器からの接緒要求を受けて、

正緒繭を繰糸槽に投入する給繭機の

繭取取り出しレバーを押す棒。

他にも説明プレートは有ったんですが、

機械の奥に有ったりして、撮影できず。

繰糸場内は、一方通行になっています。

それに従って行くと、工女達の寮に繋がる通路にでました。

脇に洗面台が設置されていますね。

その手前には、各種のトロフィー類

片倉工業の社内スポーツ大会(バレーボールみたい)の

トロフィー。

その後ろにある賞状は、

糸の取り出し効率が良いとか言う業績を褒める社長表彰。

繰糸場から出ると、斜め向かいに診療所

この建物は、昭和15(1940)年に建てられた三代目の診療所。

創建当時の頃は、この様な診療所が有ったことは凄いですが、

操業停止間近い昭和60(1980)年代にこの様な診療所だと、

ちょっと心配になります(苦笑)。

更に奥に進むと、ブリュナ館

この富岡製糸場が、官営製糸場として創設される際に、

指導者として雇われたのがポール・ブリュナ。

そのブリュナが家族と共に暮らしていた住宅。

その後、工女達の夜間学校や、片倉富岡高等学園の

後者として使われたりしたそうです。

地下には地下室がありますが、詳細な用途は不明。

これは繭倉庫や繰糸場と同じく、木骨煉瓦造です。

ブリュナ館の先に行くと、少し開けた土地に出ます。

中庭的なところでしょうか?

更にその奥に行くと、工場敷地の奥の方に、

工女達の寄宿舎がありました。

これは、昭和15(1940)年に建てられた寄宿舎だそうです。

一旦正門前に戻ります。

東繭倉庫の正面入口があるところなんですが、

東繭倉庫は建物の中に入ることが出来て、

そこには、明治5年の工場創建時に設置された

フランス式繰糸機の復元機が置いてあります。

毎週木曜(10:00~11:30と14:00~15:30)に

実演しているそうです。

この日は祝日ではあるものの、火曜日だったので実演は無し。

その代わり(?)、写真の奥に人だかりが見えますが、

そこでは、手回し式の伝統的繰糸器の座繰り器の実演が

行われていました。

それは、土・日・祝日の9:30~12:00と13:00~15:00に

実演しているようです。

その他、同じく東繭倉庫内では上記の実演スペースの

向かい側のスペースに、土産物店があったり、

富岡製糸場の歴史の説明資料の展示があったり、

説明映像の上映なども行われていましたが、

それらの写真はなしです。

それと、人が多くて、説明パネルとか、

ユックリ見ることが出来ませんでしたorz。

東繭倉庫の中を見た後は、

工場敷地内側に東繭倉庫を出て行くとすぐ近くに乾燥場。

ここは大正11(1922)年に設置され、その後増改築を行いながら、

昭和62(1987)年の操業停止まで使われたそうです。

ですが、今はこの通りブルーシートに覆われています。

これは、平成26(2014)年2月14日から15日にかけての

大雪によって半壊してしまったそうです。

早期の復旧を目指しているそうですが、財源不足とも

聞きますからねぇ。

大丈夫でしょうか?

奥に進むと、東繭倉庫と同様の規模を持つ西繭倉庫に出ます。

今は保存修復のための工事中のようです。

来年夏ごろに、中には入れるように出来るような事でした。

横を見ると、煙突。

これは、昭和14(1939)年に建てられたもの。

工場敷地内には、前述のとおり工女達の寄宿舎がありますが、

工場長や各課長のための社宅もありました。

これは、明治29(1896)年ごろに建てられた工場長社宅。

この頃の経営は、官営から三井に移っていました。

見た目、明治の建物とは思えないほど、まだ、きちんとしています。

その他の社宅

これで、ほぼ見学は終了。

補遺

こちらは上信電鉄上州富岡駅

モダンな駅です。

世界遺産登録から建設したのでは間に合わないでしょうから、

その前から改修していたんでしょうね。

モダンな駅舎ですが、実は殆ど吹きっさらしなんですよね(笑)。

駅事務室は、傍らにある小さな事務室と言うオチ。

-----

富岡製糸場