今日は京セラドームで憧れのバンドのライブがある。

早速、京セラドームに直行といきたいところだが、

折角だからドーム近くの寺社巡りをしたいとチェック。

こんな時でも寺社巡りをしたくなるとは、

我ながらアッパレ、いやもとい、病気ですね。(苦笑)

しかし、大阪市西区界隈は江戸時代まで人口も少なく、

それに伴い有力な寺社もありませんでした。

第二次世界大戦では西区の80パーセントが破壊されたので、

現在も有名な寺社は一つもありません。

このまま自宅から京セラドーム直行と思ったが、

少し離れた天王寺界隈で軽く参拝しようとチェック。

前から行きたかった真田幸村所縁のお寺である心眼寺の近くにある、

善福寺というお寺で大般若転読法会があるということで、

まずは善福寺に参拝です。

所在地:大阪府大阪市天王寺区空堀町10番19号

宗派:高野山真言宗

御本尊:弘法大師

開基:聖徳太子

創建:不明

中興年:宝亀9年(778)

中興:開成皇子

札所:摂津国八十八箇所霊場

【縁起】

大阪府豊能郡豊能町にあった高野山真言宗発光院の末寺の寺院。

伝承によれば推古天皇の勅願で聖徳太子が開創し、

中興は宝亀9年(778)開成皇子によるというが詳細は不明である。

広大な境内を有し伽藍が整い、多くの僧坊があったと言う。

御本尊薬師如来、日光菩薩 月光菩薩 、十二神将、厨子に納められた、

降雨に霊験があるとされる聖徳太子像を奉祀していた。

文禄2年(1593)には朝廷より「御玄猪餅」の御加持役の為、

田地を下賜され寺運は興隆した。

明治時代になり宮中への「御玄猪餅」の献上は明治3年(1870)に停止。

それに伴い御加持役を廃され、田地等の返納を命じられて、経済基盤を失った。

明治期の廃仏毀釈で寺運が衰微した時期もあったが、

大阪の弘法大師信仰の巡礼「大師巡り」「浪華大師巡り」の巡礼地として、

多くの参拝者で賑わい、大阪の弘法大師信仰の拠点寺院の一つでもあった。

現在、善福寺のある位置には鏡如庵大師堂(鏡如寺・通称:どんどろ大師)

という寺があったが、明治時代に廃寺に。

その後、明治42年(1909)1月9日に鏡如庵大師堂跡に移転。

昭和20年(1945)6月1日の空襲により、本堂・諸堂・本尊等が罹災し焼失。

その後、本堂を再建するなど徐々に復興し現在に至る。

【どんどろ大師】

どんどろとは天保年間の大坂城代で弘法大師を信仰した土井大炊頭利位の

「土居殿」 が訛り、御本尊の弘法大師が、

この名称で呼ばれるようになったといいます。

土井利位は幕府の老中となり、水野忠邦の天保の改革に協力した人物です。

【山門】

駐車場はありませんでしたが、

お寺の壁沿いなら停めても大丈夫そうでした。

たぶん警察と話はついていると思う。

【お弓・おつる母子像】

歌舞伎「傾城阿波の鳴門 どんどろ大師門前の場」に登場するのが、

このお弓・おつるという母子だとか。

どんどろ大師善福寺中興當地開創100周年と、

勝軍地蔵尊建立100年を記念して平成21年(2009年)に造られたもの。

【本堂】

階段上がった2階が本堂になります。

本堂の中に入ると、今年初めてのお大師さんの縁日で、

大般若転読法会で功徳を得ようとする参拝者で堂内がいっぱい。

参拝者は老若男女で地元の方々が多かったですね。

14時から開始でみっちり15時半まで参加させていただきました。

僧侶が11人も居て密度の濃い法会でした。(^^

弘法大師の御加護があって、きっと良い事があることでしょう。

堂内は撮影OKなんですけど、さすがに人が多いので止めた。

【石仏】

いろいろと祀られていました。

【大師堂】

今まで見た事の無い雰囲気の修行大師ですね。

笠は頭では無く手に持ってるのが珍しい。

【勝軍地蔵尊】

大般若転読法会の時にこの前ではお焚きあげがされていました。

明治40年(1907年)日露戦病死者を弔う為に開眼。

以前は屋根が無かったけど、

いつの間にか屋根が出来ていました。(^^

【宇宙の法則】

これは本当にそう思う。

私の場合、ちょっと悪いことをすると、

すぐに罰が当たるので、悪いことをしなくなったよ。(笑)

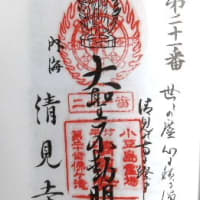

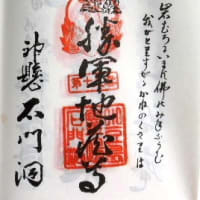

【御朱印】

本堂で女性の方にいただきましたが、

とても豪快な墨書きです。(^^

下手クソというより、あえて字を崩して書いてますね。

大般若転読法会に参加出来てとても良かったが、

服に線香の匂いが沁みついてしまったわ。(^^;

早速、京セラドームに直行といきたいところだが、

折角だからドーム近くの寺社巡りをしたいとチェック。

こんな時でも寺社巡りをしたくなるとは、

我ながらアッパレ、いやもとい、病気ですね。(苦笑)

しかし、大阪市西区界隈は江戸時代まで人口も少なく、

それに伴い有力な寺社もありませんでした。

第二次世界大戦では西区の80パーセントが破壊されたので、

現在も有名な寺社は一つもありません。

このまま自宅から京セラドーム直行と思ったが、

少し離れた天王寺界隈で軽く参拝しようとチェック。

前から行きたかった真田幸村所縁のお寺である心眼寺の近くにある、

善福寺というお寺で大般若転読法会があるということで、

まずは善福寺に参拝です。

所在地:大阪府大阪市天王寺区空堀町10番19号

宗派:高野山真言宗

御本尊:弘法大師

開基:聖徳太子

創建:不明

中興年:宝亀9年(778)

中興:開成皇子

札所:摂津国八十八箇所霊場

【縁起】

大阪府豊能郡豊能町にあった高野山真言宗発光院の末寺の寺院。

伝承によれば推古天皇の勅願で聖徳太子が開創し、

中興は宝亀9年(778)開成皇子によるというが詳細は不明である。

広大な境内を有し伽藍が整い、多くの僧坊があったと言う。

御本尊薬師如来、日光菩薩 月光菩薩 、十二神将、厨子に納められた、

降雨に霊験があるとされる聖徳太子像を奉祀していた。

文禄2年(1593)には朝廷より「御玄猪餅」の御加持役の為、

田地を下賜され寺運は興隆した。

明治時代になり宮中への「御玄猪餅」の献上は明治3年(1870)に停止。

それに伴い御加持役を廃され、田地等の返納を命じられて、経済基盤を失った。

明治期の廃仏毀釈で寺運が衰微した時期もあったが、

大阪の弘法大師信仰の巡礼「大師巡り」「浪華大師巡り」の巡礼地として、

多くの参拝者で賑わい、大阪の弘法大師信仰の拠点寺院の一つでもあった。

現在、善福寺のある位置には鏡如庵大師堂(鏡如寺・通称:どんどろ大師)

という寺があったが、明治時代に廃寺に。

その後、明治42年(1909)1月9日に鏡如庵大師堂跡に移転。

昭和20年(1945)6月1日の空襲により、本堂・諸堂・本尊等が罹災し焼失。

その後、本堂を再建するなど徐々に復興し現在に至る。

【どんどろ大師】

どんどろとは天保年間の大坂城代で弘法大師を信仰した土井大炊頭利位の

「土居殿」 が訛り、御本尊の弘法大師が、

この名称で呼ばれるようになったといいます。

土井利位は幕府の老中となり、水野忠邦の天保の改革に協力した人物です。

【山門】

駐車場はありませんでしたが、

お寺の壁沿いなら停めても大丈夫そうでした。

たぶん警察と話はついていると思う。

【お弓・おつる母子像】

歌舞伎「傾城阿波の鳴門 どんどろ大師門前の場」に登場するのが、

このお弓・おつるという母子だとか。

どんどろ大師善福寺中興當地開創100周年と、

勝軍地蔵尊建立100年を記念して平成21年(2009年)に造られたもの。

【本堂】

階段上がった2階が本堂になります。

本堂の中に入ると、今年初めてのお大師さんの縁日で、

大般若転読法会で功徳を得ようとする参拝者で堂内がいっぱい。

参拝者は老若男女で地元の方々が多かったですね。

14時から開始でみっちり15時半まで参加させていただきました。

僧侶が11人も居て密度の濃い法会でした。(^^

弘法大師の御加護があって、きっと良い事があることでしょう。

堂内は撮影OKなんですけど、さすがに人が多いので止めた。

【石仏】

いろいろと祀られていました。

【大師堂】

今まで見た事の無い雰囲気の修行大師ですね。

笠は頭では無く手に持ってるのが珍しい。

【勝軍地蔵尊】

大般若転読法会の時にこの前ではお焚きあげがされていました。

明治40年(1907年)日露戦病死者を弔う為に開眼。

以前は屋根が無かったけど、

いつの間にか屋根が出来ていました。(^^

【宇宙の法則】

これは本当にそう思う。

私の場合、ちょっと悪いことをすると、

すぐに罰が当たるので、悪いことをしなくなったよ。(笑)

【御朱印】

本堂で女性の方にいただきましたが、

とても豪快な墨書きです。(^^

下手クソというより、あえて字を崩して書いてますね。

大般若転読法会に参加出来てとても良かったが、

服に線香の匂いが沁みついてしまったわ。(^^;

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます