【 K君のきこえリーフレット作成までのこと 】

K君は、この春中学校を卒業して、高校に進学した。K君の右耳はほとんどきこえず、左耳にだけ補聴器をしている。左耳は平均聴力レベルは、68dBで、低音の方が高音域よりよい聴力型だ。幼児期に療育施設で個別担当をしていた縁がある。その後私が勤めていたクリニックにも聴力検査のために来ていたこともあり、折々に様子をきいていた。

< そりゃあ恥ずかしい! >

K君は、小学校で「よくきこえる!」と喜んで使っていたロジャー(補聴援助システム)を中学校では、使わなくなった。教科ごとの先生にマイクを渡すなど、一人特別なことをするのは、嫌になったようだった。補聴器を装用していることについて、小学校では、「全然恥ずかしいと思ったことない」と言い切っていたのに、中学校になると、「そりゃあ恥ずかしいよ !」と言うようになった。当然だが、いつまでも無邪気な子どものままではないのだ。

原因はよくわからないが、中学校では、けんかをして友だちをぶったりしてしまったこともあったようで、多少荒れ気味だったようだ。小学校の時、少しいじめられたことがあって、その時は、ことばの教室の先生と一緒にクラスに「難聴理解授業」をしに行った。彼も自分で「ぼくに話しかける時は、前に来て顔を見て話してください」とクラスメートに伝えることができた。それで何とかいじめは、エスカレートしなかったようだった。しかし、またしばらく経つと、「隣の子に『今、先生なんて言った?』ってきいたら、『自分で考えれば?』と言われた」と憤慨していたので、1回の理解授業では、永続的な効果はないのだなと思っていた。

彼は、片耳だけのきこえに頼っているが、左耳の補聴器の効果はとてもよく、話している様子からは、きこえにくさがあるとは思えない。だから、誤解されることも少なくはなかっただろうと思う。

< 難聴理解授業 >

中学校でも理解授業やろうよと持ちかけたが、今度は、彼は断固として拒否した。そんな恥ずかしいこと絶対やめてよ、という感じだったようだ。仕方なく、せめて先生方に理解していただきたい旨、小学校時代のことばの教室のN先生が中学校に申し入れてくださった。(埼玉県では、さいたま市にある1校以外には、中学校にことばの教室がない!)すると、校長先生が全校の教員に向けて、レクチャーをお願いしたいとおっしゃってくださった。そこで、N先生とろう学校の特別支援教育コーディネーターの先生と一緒に、中学校にお邪魔したのだった。主にN先生が、難聴について説明をしてくださったのだが、中学校の先生方の反応は、今ひとつというところだったと記憶している。

お母さんによれば、部活のバスケットボール部でも、少々浮き気味なようで、それをきくと、何とも歯がゆい思いだった。その後、N先生がバスケットボール部の部員だけに理解授業をしてくださったともきいた。

その内、彼には脱毛の症状が出るようになった。脱毛を診た医者に「何か悩みとかある?」ときかれても、彼は「特にありません」と答えたそうだ。彼の受け答えの様子からは、難聴ならではのコミュニケーション上の困り感は想像できないだろうなと思って、これも歯痒かった。

もちろん断定はできないが、それまでの経緯をみても、それが精神的な悩みやストレスからくるものであった可能性は大きいと思っていた。

< 先輩との交流の試み >

中学校2年の夏休みだったか、彼を所沢でやっているデフバスケットボールに誘ってみた。そこには、先輩たちがいて、同じ聴覚障害の仲間とバスケを楽しんでいる。すると、お父さんとお母さんとやはりバスケをやっているお兄さんと家族全員で来てくれた。家族が仲良しで、いつも家族ぐるみで行動するのが見ていてとても微笑ましいし、すごく良い映画を見ているような気持ちになる。

デフバスケを見るのは、私も初めてだった。このブログでもご紹介した、たくさんやあつさんも参加している。先輩たちがやさしく声をかけてくれて、K君は、うれしそうだった。また、先輩と繋げることができることに、私も大きな喜びを感じた。先輩たちもまた、それぞれ辛い経験があり、それを乗り越えてきた人たちだ。実はこの春K君は、再び、お母さんやお兄さんとデフバスケに参加したということだ。

< オンライン英語の試み >

中学2年生の12月ころから、私は、週に1回夜1時間だけ、K君の英語の勉強をオンライン(ズーム)で見ることにした。私はたまたま英語の教員免許を持っていて、それを活かしたいという気持ちもあった。彼はそれほど乗り気ではなかったけれど、同学年で幼馴染の人工内耳装用のMさんも誘うと、ちょっと張り合う良い関係の時間になった。それから1年と数ヶ月オンライン英語は続いた。K君どうしてるかなと心配しているより、週に一度顔をみられるのは、安心にもつながった。Mさんの顔も久しぶりに見られて、うれしかった。

二人の英語の勉強は、めちゃくちゃやりがいがあった。かなり基本的なところからわかっていなかった。英語は一斉授業だけでは、なかなか理解できないだろうなと改めて思った。

日本語だってきき漏らすのだ。ましてや英語のききとりは、難易度が高くなる。多分1対1での補習は必ず必要なのではないだろうか。

しかし、丁寧に説明を繰り返し、英語の発音をゆっくり示し、さらにカタカナでも読み方を示していくと、徐々に理解が進んだ。語彙も増えたし、文法の理解も進んだ。段々と理解が進んで、私もうれしくなった。彼のお母さんから、K君が「お母さん!俺、英語の文章が訳せるようになった!!」と喜んでいたとラインももらった。

知らぬ間に、徐々にK君の髪の毛も生え揃ったようだ。

< 晴れて高校合格! そして・・ >

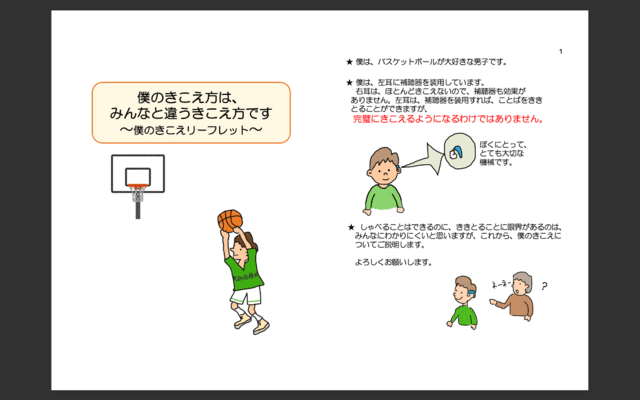

そして!この春、K君もMさんも見事公立高校に合格したのだ。よく頑張ったなと思う。高校生活は、ぜひ楽しく過ごしてほしいと思い、高校での「きこえリーフレット」の配布を提案した。そして、K君には、先生方には配る、友だちに一斉に配るのは嫌だが、仲良くなった友だちには渡すということで、了解をもらった。

オンライン英語の二人に向けて、高校入学祝いに、それぞれにカスタマイズしたリーフレット案を作成した。Mさんからは、まだ反応がないが、K君は、少し修正してほしいと申し入れがあった。そういう申し入れは大歓迎だ。それこそ、その人に合った、その人のためのリーフレットになる。私は、K君とズームで話し合った。

K君の申し入れの内容は以下の通り。

1 まず、出だしで、補聴器を装用していても、完璧にきこえるわけではないことを伝えたい。

2 マスクをしているとわかりにくいことを伝えるところでは、マスクをすることがだめという言い方ではなく、僕がきき返したら、もう一度言ってくれればいいという内容にしてほしい。

3 電話は苦手で、家族としかできないとは、書かないでほしい。これまでも友だちと電話でやりとりしてきた。2時間くらいしゃべっていたこともある。

4 音楽は楽しめるけど、人前で歌うことは遠慮したいというのは、書かないでほしい。僕は、歌うことは大好きで、これまでも合唱もやってきた。家族でカラオケに行った時も家族は90点台で、自分だけ84点だったが、でも84点も取れる。

5 バスケットボールをしている時に動いていると呼びかけに気づきにくいというところ、

バスケに限定しないで、運動している時、動いている時は、呼びかけに気づきにくくなると書いてほしい。

6 最後に、「こんな僕ですが、よろしくお願いします」、だけでなく、「こんな僕ですが、みんなと楽しくコミュニケーションができるようにがんばりたいと思っています、どうぞよろしくお願いします」にしてほしい。

こんな感じの申し入れだった。K君が自分の思いを伝えてくれたのはうれしかった。最後にK君の願いが表現されて、それもとてもいいと思った。自分のきこえがまわりの人と違うことを、これまで随所で感じたのだろうし、彼がきき返した時、しょっ中嫌な顔をされたのかもしれない。運動中に呼ばれて、気づかなかったら、無視していると思われてしまったのかもしれない。そういう嫌な思いをした経験をばねに、新しい環境で少しでも過ごしやすくしようとするK君の気持ちにとても成長を感じた時間だった。

< 一人一人にカスタマイズしたリーフレットを! >

つくづく思ったのだが、難聴とはこういうものである、という一般論的なリーフレットではなく、その人に合った、その人の思いを込めた、その人にカスタマイズされたリーフレットこそが必要なのではないだろうか。確かに、「歌うこと」一つを取っても、苦手で人前では歌いたくない人もいるだろうが、歌うことがとても好きで、上手に歌える人もいるだろう。聴力の違いももちろん大きい。

通常は、聴力の差が取り沙汰されるが、それ以外に、その人の好き嫌い、感じ方、得手不得手、色んな要因があるのだから、決めつけずに、その人の思いを聞き取ることが大事なのかもしれない。

で、出来上がったのは、これだ。パワーポイントで作成した。イラストは、恥ずかしながら、私がiPadでibisPaint(アイビスペイント)という無料のアプリを使って描いた。結構苦労したが、久しぶりのお絵描きは楽しかった。A4に2ページ印刷でもよいし、A4に4ページ印刷でもよい。取り敢えず、先生方にはA4に2ページ印刷で作ることになった。

K君宅にPDFを送った後は、自分で印刷して作ってもらうこととなった。イラストも含めて、全部自分で作るというのもすごくいいと思う。でも叩き台があった方がいいし、これから、いろんな修正を加えて、よりよいアイディアも生み出していけたらいいなと思う。

このリーフレットの学校での反響やいかに。K君の報告を楽しみにしている。

高校生活を思い切り楽しんでほしい。

< 驚きの知らせ >

このブログを書くにあたって、K君のことを、脱毛の件も含めてブログで書いてよいか、お母さんと彼に打診した。K君は、脱毛の件も書くの?と始めは、ちょっと抵抗を示したときいて、やはりそれをストレートに書くのはやめようと思った。しかし、次の日、またお母さんからラインが来た。だいたいこんな内容だ。

「おはようございます。Kが自分から、『先生は、俺の脱毛の事も書くって?』と再度きいてきたので、『気を遣ってくれてて、書く事でKを傷つけるんじゃないかと思ってるから、今検討中みたいだよ』と伝えました。そうしたら、『全て書いてほしい!ほとんどの髪の毛が無くなった俺だよ!怖いものはないよと。』(笑)その後、『2年生の時、女子3人グループに、ハゲてるよね?ってバレて、でも、その頃、他にも脱毛症の子がいて、その子はスプレーもせずに隠してもいなかった』と、私が聞いたこともない話をしてきました。きっと当時は渦中にいて、辛すぎて、親にも話せなかったんでしょうね。今は、そこを乗り越えたから、言えるようになったんでしょうね。今、次のステップに向かって歩き出したので、当時の辛かった記憶を吐き出せるようになって、みんなにも共有してほしいと思えるところまできたんですね。と感動してしまい、朝からラインしました」

私は、このラインを3回くらい読み返してしまった。そして、K君が大人への階段を一歩踏み出すしっかりした足音を聞いた気がした。古いことばだが、「艱難汝を玉にす」ということばも思い浮んだ。

つらい経験はない方がいい気もするが、そういう経験が人を強くすることもまた、真実だ。もちろん家族や、周りの支えがあってのことだが、最後は「自分の力で」その経験をプラスに変えることこそ、次へのステップになる。

今回の経験で私もまた、たくさんのことを教えてもらった気がする。

これからも、一人一人にカスタマイズした「わたしのきこえリーフレット」を勧めていきたいなと思う。

「みんなと同じ」ことで安心する日本の文化の中でセルフアドボカシーを進めていくには、こういう視点が必要なのだと思う。

2025年 春爛漫の時

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます