近ごろは、思いつくままに FB に書いてしまう。Blogにはご無沙汰してしまう。

どうしてもBlogは構えてしまうから、かもしれない。

最近、ちょっとした暇ができると、葦笛の制作にはまってしまっている。

だから暇が暇でなくなることもしばしば。

葦笛=よし笛は、近江八幡の菊井了氏が開発し、滋賀県生まれの民族楽器としてよし笛の普及とよし笛音楽活動をされている。

私も菊井氏らが組織する日本よし笛協会に所属していたころ、よし笛の制作伝承者をつくらねば、と協会が制作認定者を決めた。

そのうちのひとりに入っていたが、のちに同協会を退会したので、その資格を失った。

そんな私だが、自分が吹く笛は、自分で納得できる音を奏でるものがほしい、と ”マイ笛” を作り続けている。

自分が作った笛を売る行為は性格上不向きである。

ゆえに笛がほしい、笛をたしなみたい 人にはさしあげている。もちろんタダである。

吹きやすい、ピッチが正確、いい音色が出るなどと、よろこんでもらえることで満足している。

ところが、である。

自分自身が納得のいく笛を作り上げるのはむずかしい。

1音ずつ音を作っていく。作業としては、クロマチックチューナーでピッチを合わせるため指穴をすこしずつ擦って広げる。

近年、恥ずかしながら年齢のせいで耳鳴りがして、自分の耳だけではピッチに自信がもてない。

チューナーが頼りになる。それだけに正確なピッチが取れる、ともいえる。

音色だが、管のヨシの厚味、太さによって、1本ずつちがう。だから個性が生まれる。

以前は10本作って、自分なりに決めた合格点をクリアできるのは、2、3本だった。

最近は6、7本。笛づくりで ”6割打者” では、どうにもならない。

形も各部分で変えている。自分が作るのだから自由だ。

篠笛があるように、自分で作った笛を「葦笛」と漢字で書きたい。

読み方は、”よしふえ” ”あしぶえ” どっちでもいい。

”あし(悪し)笛”では縁起が悪いと忌み嫌うという人もいるが、本来、”あしぶえ”が正しいと思うからである。

制作には、手間ひまかかるが、それだけに楽しみでもある。

所属するグループは異なるが、葦笛を伝え、葦笛音楽を広める点では共通している。

”葦笛の伝道者”になれるだろうか。自称でもいい、なりたいと思う。

葦笛トゥッティに、この11月から4人も仲間が加わった。仲間が増えることはうれしい。

葦笛をみんなでトゥッティ(みんなで演奏する、音楽用語)し、楽しんでいきたい。

気が向けば、折にふれ「葦笛奮闘記」を書いてみようと思う。

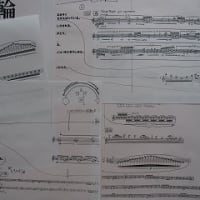

写真は、最近作った「葦笛」である。

どれもこれも、個性的な音色を奏でてくれる。手放したくない笛たちである。

「口はひとつなのに、何本あれば気が済むの?」 わが家の三等席のヤジである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます