朝日新聞朝刊 2013年6月19日(水) 教育

ごんの気持ち 伝わった ≪南吉オリジナル版テキスト作成(立命館小の岩下教諭)≫

童話作家新美南吉の名作「ごんぎつね」。小学4年の全社の国語教科書に採用されているが、基になっているのは、児童文学者が添削したとされる文章だ。今年は南吉生誕100年。

オリジナル原稿に光を当てようと、私立立命館小学校(京都市)の岩下修教諭が、絵入りテキストをつくった。

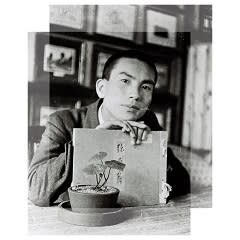

(写真は、新美南吉記念館HPよりお借りしました)

新美南吉

1913(大正2)年、愛知県に生まれる。14歳ごろから童話をつくり始め、18歳だった31年、「権狐(ごんぎつね)」を執筆。翌32年、東京外国語学校(現東京外国語大)に進んだが、卒業後、病のため帰郷。高等女学校の教員となり、42年、「おぢいさんのランプ」を出版。翌43年、結核で29歳の生涯を閉じた。

教科書との表現の違い、味わう

「ごんぎつね」は小ギツネのごんが主人公。いたずらを悔い、母が死んで独りぼっちの兵十(ひょうじゅう)に魚や栗を届けるが、そうとは知らない兵十に火縄銃で撃たれる。

南吉が18歳のときの作品で、児童文学者の鈴木三重吉が主宰する雑誌「赤い鳥」の1932年1月号に載った「ごん狐」が初出だ。

初めて56年度の教科書に採用され、80年度から全社が掲載。新美南吉記念館(愛知県半田市)は「教科書で読んだ子が6千万人を超える国民文学」としている。

教科書が基にしたのは「赤い鳥」版。だが、南吉のノートには自筆原稿「権狐(ごんぎつね)」が残る。「赤い鳥」版は、自筆原稿の大半で、方言を直したり文章を削ったりしている。研究者らは鈴木が添削したとみている。

岩下教諭が自筆原稿を目にしたのは2007年。それまで授業で教えながら、「赤い鳥」を基にした教科書には、整合性のない表現があると思っていた。

例えば、ごんがうなぎの「頭をかみくだく」という表現。骨をかみ砕く音が聞こえるようで嫌だった。ごんの一連の行動にも似合わず、子どもに説明できないでいた。自筆原稿はうなぎを「首から離して、葉の上にのせて置いて」だったのを知り、「ああ、ここも直されていたんだ、と」。

以来、授業では自筆原稿の文も示し、双方の違いを検討してきた。

子どもたちが「赤い鳥」版の長所に挙げるのは、

「ごんが撃たれながら、『うれしくなりました』という自筆原稿だと、兵十にごんの思いが伝わらない。うなずきましたの方がいい」、「難しい言葉や漢字がなく、わかりやすい」。

自筆原稿の方は、「気持ちが届いて『うれしくなりました』とはっきり書いてあり、私もうれしくなる」、「兵十の『おや¬¬――――――――――』はすごい。驚きや後悔などいろいろな気持ちがこもっている」。

教科書だけを読んだ授業では「罪を償うことの大切さが主題」と受けとる子が目立った。自筆原稿の文を示すと「ごんが自分と同じように孤独な兵十につながりを求め続けた思い」を感じ取る子が増えたという。

南吉の15歳のときの日記に「ストーリーには、悲哀がなくてはならない。悲哀は愛に変わる」とあり、岩下教諭は「自筆原稿だと、南吉の世界がそのまま伝わる」と話す。昨秋、出版社のウェブサイトに両者の違いを書いたところ、各地の教師から「目からうろこ」「すっきりした」「もう一度授業をしなくては」といった声が寄せられた。生誕100年を機に自筆原稿を届けたいと、同僚教師の妻で画家の室田里香さんに絵を描いてもらい、テキストをつくった。

記念館の山本英夫館長は「標準語で、表現が洗練された赤い鳥版だからこそ、全国の子どもに広く読まれたのでは」と話す。岩下教諭の絵入りテキストは授業の記録のコーナーに収め、閲覧できるようにする。

読み比べ、大切な試み

「『ごんぎつね」をめぐる謎 子ども・文学・教科書」

の著者である府川源一郎・横浜国立大学教授

南吉のノートの原稿は草稿段階のもの。活字になったのは『赤い鳥』掲載の作品であり、それを採用するのは教科書編集上、自然なことだ。だがそれを唯一のテキストとしておし頂くのではなく、複数のテキストと読み比べる授業は、国語教育として大切な試みだ。

■最後の場面、どう違う

●「権狐」(新美南吉の自筆原稿)

権狐は、ばつたり倒れました。

兵十はかけよつて来ました。所が兵十は、背戸口に、栗の実が、いつもの様に、かためて置いてあるのに眼をとめました。

「おや ――――――――――――。」

兵十は権狐に眼を落しました。

「権、お前だつたのか・・・・・・。いつも栗をくれたのは ――――。」

権狐は、ぐつたりなつたまゝうれしくなりました。

兵十は、火縄銃をばつたり落としました。まだ青い煙が、銃口から細く出てゐました。

●「ごん狐」(「赤い鳥」に掲載された作品)

ごんは、ばたりとたほれました。兵十はかけよつてきました。

家の中を見ると土間に栗が、かためておいてあるのが目につきました。

「おや。」と兵十は、びつくりしてごんに目を落しました。

「ごん、お前だつたのか。いつも栗をくれたのは。」

ごんは、ぐつたりと目をつぶつたまゝ、うなづきました。

兵十は、火縄銃をばたりと、とり落としました。青い煙が、まだ筒口から細く出てゐました。

ごんの気持ち 伝わった ≪南吉オリジナル版テキスト作成(立命館小の岩下教諭)≫

童話作家新美南吉の名作「ごんぎつね」。小学4年の全社の国語教科書に採用されているが、基になっているのは、児童文学者が添削したとされる文章だ。今年は南吉生誕100年。

オリジナル原稿に光を当てようと、私立立命館小学校(京都市)の岩下修教諭が、絵入りテキストをつくった。

(写真は、新美南吉記念館HPよりお借りしました)

新美南吉

1913(大正2)年、愛知県に生まれる。14歳ごろから童話をつくり始め、18歳だった31年、「権狐(ごんぎつね)」を執筆。翌32年、東京外国語学校(現東京外国語大)に進んだが、卒業後、病のため帰郷。高等女学校の教員となり、42年、「おぢいさんのランプ」を出版。翌43年、結核で29歳の生涯を閉じた。

教科書との表現の違い、味わう

「ごんぎつね」は小ギツネのごんが主人公。いたずらを悔い、母が死んで独りぼっちの兵十(ひょうじゅう)に魚や栗を届けるが、そうとは知らない兵十に火縄銃で撃たれる。

南吉が18歳のときの作品で、児童文学者の鈴木三重吉が主宰する雑誌「赤い鳥」の1932年1月号に載った「ごん狐」が初出だ。

初めて56年度の教科書に採用され、80年度から全社が掲載。新美南吉記念館(愛知県半田市)は「教科書で読んだ子が6千万人を超える国民文学」としている。

教科書が基にしたのは「赤い鳥」版。だが、南吉のノートには自筆原稿「権狐(ごんぎつね)」が残る。「赤い鳥」版は、自筆原稿の大半で、方言を直したり文章を削ったりしている。研究者らは鈴木が添削したとみている。

岩下教諭が自筆原稿を目にしたのは2007年。それまで授業で教えながら、「赤い鳥」を基にした教科書には、整合性のない表現があると思っていた。

例えば、ごんがうなぎの「頭をかみくだく」という表現。骨をかみ砕く音が聞こえるようで嫌だった。ごんの一連の行動にも似合わず、子どもに説明できないでいた。自筆原稿はうなぎを「首から離して、葉の上にのせて置いて」だったのを知り、「ああ、ここも直されていたんだ、と」。

以来、授業では自筆原稿の文も示し、双方の違いを検討してきた。

子どもたちが「赤い鳥」版の長所に挙げるのは、

「ごんが撃たれながら、『うれしくなりました』という自筆原稿だと、兵十にごんの思いが伝わらない。うなずきましたの方がいい」、「難しい言葉や漢字がなく、わかりやすい」。

自筆原稿の方は、「気持ちが届いて『うれしくなりました』とはっきり書いてあり、私もうれしくなる」、「兵十の『おや¬¬――――――――――』はすごい。驚きや後悔などいろいろな気持ちがこもっている」。

教科書だけを読んだ授業では「罪を償うことの大切さが主題」と受けとる子が目立った。自筆原稿の文を示すと「ごんが自分と同じように孤独な兵十につながりを求め続けた思い」を感じ取る子が増えたという。

南吉の15歳のときの日記に「ストーリーには、悲哀がなくてはならない。悲哀は愛に変わる」とあり、岩下教諭は「自筆原稿だと、南吉の世界がそのまま伝わる」と話す。昨秋、出版社のウェブサイトに両者の違いを書いたところ、各地の教師から「目からうろこ」「すっきりした」「もう一度授業をしなくては」といった声が寄せられた。生誕100年を機に自筆原稿を届けたいと、同僚教師の妻で画家の室田里香さんに絵を描いてもらい、テキストをつくった。

記念館の山本英夫館長は「標準語で、表現が洗練された赤い鳥版だからこそ、全国の子どもに広く読まれたのでは」と話す。岩下教諭の絵入りテキストは授業の記録のコーナーに収め、閲覧できるようにする。

読み比べ、大切な試み

「『ごんぎつね」をめぐる謎 子ども・文学・教科書」

の著者である府川源一郎・横浜国立大学教授

南吉のノートの原稿は草稿段階のもの。活字になったのは『赤い鳥』掲載の作品であり、それを採用するのは教科書編集上、自然なことだ。だがそれを唯一のテキストとしておし頂くのではなく、複数のテキストと読み比べる授業は、国語教育として大切な試みだ。

■最後の場面、どう違う

●「権狐」(新美南吉の自筆原稿)

権狐は、ばつたり倒れました。

兵十はかけよつて来ました。所が兵十は、背戸口に、栗の実が、いつもの様に、かためて置いてあるのに眼をとめました。

「おや ――――――――――――。」

兵十は権狐に眼を落しました。

「権、お前だつたのか・・・・・・。いつも栗をくれたのは ――――。」

権狐は、ぐつたりなつたまゝうれしくなりました。

兵十は、火縄銃をばつたり落としました。まだ青い煙が、銃口から細く出てゐました。

●「ごん狐」(「赤い鳥」に掲載された作品)

ごんは、ばたりとたほれました。兵十はかけよつてきました。

家の中を見ると土間に栗が、かためておいてあるのが目につきました。

「おや。」と兵十は、びつくりしてごんに目を落しました。

「ごん、お前だつたのか。いつも栗をくれたのは。」

ごんは、ぐつたりと目をつぶつたまゝ、うなづきました。

兵十は、火縄銃をばたりと、とり落としました。青い煙が、まだ筒口から細く出てゐました。

本文にもあるように、授業の取り上げ方としては少し道徳的な観点から見られがちでしたね。今回自筆原稿を拝見して、物語として、また南吉青年の人物像がせまってくるような楽しい体験ができました。

南吉青年18歳の作ですよね。

むしろ『赤い鳥』版の方が、兵十の年齢に近い編集になっていて、そのあたりも面白いなあと感じました。

私も岩下教諭と同じように、ちょっとほっとした感覚を持った側に入るでしょうか。自筆原稿からは、たった18歳でこの物語を書いた南吉青年が、とても温かい情の深い人柄であったことが、よく伝わってくるんです。

現代版権狐の挿絵は非常にシックで上品な仕上がりで、大人用といってもいいような装丁。作者の年齢は不詳と言ってもいい感じです。本人にしか、つまり作者から生み出された瞬間が、やはり自筆原稿にはあると思います。

教科書に掲載されるのは、どちらが良いのか?

それはわかりませんが、物語を楽しみたい自分としては、自筆原稿も有りなんじゃないのかなと思いました。

小学4年生で、このような読み比べが体験できる授業が受けられるっていいですよね。これこそ、国語の醍醐味じゃないでしょうか。

自身母親が29歳で亡くなっているんですね。

当時南吉は4歳。そうして南吉が生涯を終えるのも29歳。

その後父親は南吉が6歳の時再婚して、弟が生まれる。

8歳の時、自身母方の祖母の家『新美家』の養子となり、祖母と二人暮らしするのですが、ほどなく実家へ帰ります。

その間、再婚した両親が離婚しまた同じ人と結婚します。

ちょっと複雑なんです。

幼少期、心理的にも苦労したんでしょうか。

ひょっとしたら、兵十は父で、小ぎつねが南吉だったのかもしれませんね。『てぶくろを買いに』は、自身母親とのかすかな思い出なんだろうかと・・・・ちょっと余計なことを考えたりしました。

そう考えると、物語の中に悲哀があって、その悲哀が愛に変わることもなんとなく納得できるような気もします。

なつかしいな・・・思いながら読みました。

仕事に追われて必要な本ばかり読んでるかな。

ほっとできる本を読む時間もいるよね

sinaさん!!書き込みありがとうございます。

ずいぶんご無沙汰してしまって申し訳ない限りです。

娘が東京に就職したので、おばあちゃん二人と一緒に

東京観光してました。

お返事遅くなってごめんなさい。

お仕事すごいです。立ち上げて軌道に乗せて・・・・・

ずいぶんな苦労だったと思う、でも

やっぱりsinaさんですね♪

南吉のどこか「あたたかい関係の絆」

sinaさんの仕事の中の基本には

これが流れてて

それを知ってる私には、逆に苦労が想像しなくても

手に取るように浮かんでくる(♪)

体には気をつけて。