⑧Lightbox2を設置する。

最新版の「lightbox2」をダウンロードしましょう。

http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/

教科書のバージョンとは少し内容が変更されています。

解凍するとjsの数が減っていて、JQueryが同梱されてました。

ひとまず3つのフォルダをサイト管理している「00_start」フォルダに移動します。

そのままでも結構ですが、サンプル用の不要なファイルは削除しても構いません。

使うファイル

cssフォルダ内

・lightbox.css

・screen.css 計2点

imagesフォルダ内

・close.png

・loading.gif

・next.png

・prev.png 計4点

jsフォルダ内

・jquery-1.7.2.min.js

・jquery.smooth-scroll.min.js

・jquery-ui-1.8.18.custom.min.js

・lightbox.js 計4点

またstyle.cssをcssフォルダに移動したい時や画像フォルダを1つにしたい時などは、必ずDW上で行います。

(DWが設置されたリンクなどの設定を自動的に修正してくれます。)

試しにstyle.cssを「css」フォルダに移動してみましょう。ファイルの更新の表示が出たら必ず更新を選んでください。

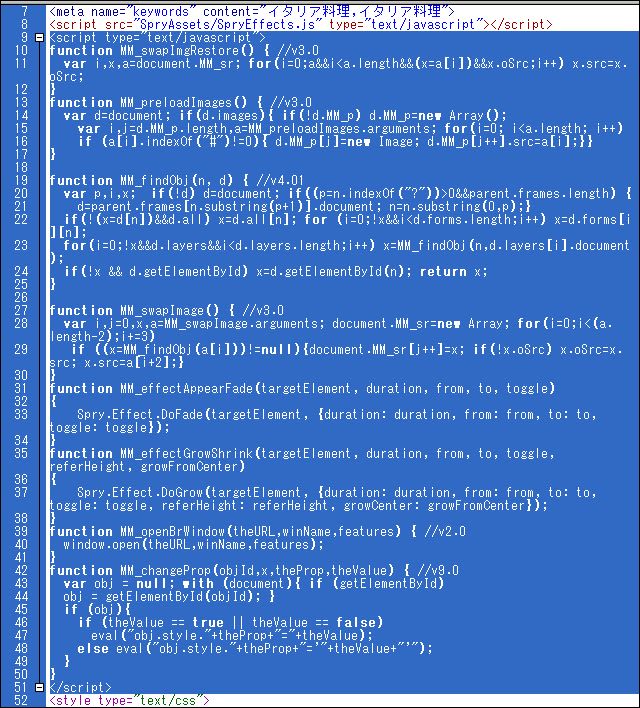

用意ができたら、htmlファイルに外部CSSファイルと外部JSファイルを関連付けします。

次に拡大画像へのリンクを設定します。#rightの「food1.jpg」「food2jpg」に設定しましょう。

元画像をクリックして、プロパティパネルのリンク欄で拡大画像を選択します。(今回は「imgs」フォルダ内の「italian01.jpg」「italian02.jpg」)

次に「lightbox」を呼び出す属性をhtmlファイルの拡大画像のリンクに追加します。画像のグループ化も同時に設定しましょう。

<a href="imgs/italian01.jpg" rel="lightbox[food]" title="「コースメニューのご予約も承ります。」">

<a href="imgs/italian02.jpg" rel="lightbox[food]" title="「豊富なパスタメニューもご用意しております。」">

設定ができたらブラウザーで確認しましょう。